入念を極めたリミックス&マスタリング

タワーレコードとのコラボでソニー・クラシカルとRCA Red Sealの音源をハイブリッドSACD化するシリーズに3つのタイトルが加わった。録音年代順にブーレーズのストラヴィンスキー「3大バレエ」(1967〜75年)、ルービンシュタイン独奏によるベートーヴェン「ピアノ協奏曲全集」(1975〜76年)、ヨッフム指揮バンベルク響のモーツァルト名演集(1984〜86年)と、おなじみの名録音が並ぶ。ヨッフムのみデジタル録音、他はアナログ録音で、オリジナルの収録トラック数は3、4、8トラックと年代で違いがある。メディアの変遷にリンクしてそこから複数のマスターが制作され、市場に多くのリマスター盤が流通しているのはご存知の通りだ。

「究極」を目指したシリーズだけに、今回もリミックス、リマスタリングの工程は入念を極めている。現存する複数のマスターから作品ごとに最適と思われるものを選び、エンジニアのマルティン・キストナーがリマスタリングに取り組むという流れはシリーズ共通。初回発売時のバランスを尊重しつつ、保存状態や音質を吟味して最良と思われるマスターを選ぶという基本方針も一貫している。

既存のCDやSACDとの聴き比べを通して、リマスタリングの成果が予想以上に大きいことを確認した。特にストラヴィンスキーは「激変」レベルの音質向上が見られ、ベートーヴェンとモーツァルトも演奏の再評価につながるような重要な音質改善を聴き取ることができた。

ルービンシュタインの研ぎ澄まされた感性や

精妙なニュアンスが聴き取れるベートーヴェン

ベートーヴェンから具体的に見ていこう。バレンボイム指揮ロンドン・フィルと協奏曲を録音した当時のルービンシュタインは88歳。なぜここまで推進力豊かな演奏ができたのかはともかく、今回のリマスター盤では、繊細な音色の吟味や木管楽器とのフレーズの受け渡しの的確さなど、ルービンシュタインの研ぎ澄まされた感性に自然と意識が及んだ。輝かしく芯のある音にも磨きがかかり、浸透力の強さは格別。弱音の精妙なニュアンスは従来盤ではよほど集中しないと気付きにくいし、オケを鳴らし切るバレンボイムの積極的アプローチもリマスター盤では説得力十分だ。ちなみに今回は協奏曲の録音を担当したケネス・ウィルキンソンが自らミキシングしたステレオマスターを使用したという。一方、既存盤はマルチトラック・マスターからのミキシングが主流。音の変化が大きいことに納得した。

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲全集

〔第1番~第5番《皇帝》,ピアノ・ソナタ第18番〕

※ピアノ協奏曲カデンツァ:ベートーヴェン(ブゾーニ編)(第1番・第3番・第4番),ベートーヴェン(第2番)

アルトゥール・ルービンシュタイン(p)ダニエル・バレンボイム指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

〈録音:1975年4月(第1番・第2番・第3番),1975年3月(第4番・第5番),1976年4月(ピアノ・ソナタ第18番)〉

[RCA(S)SICC10475(3枚組)]SACDハイブリッド

※完全生産限定盤

【メーカー商品ページはこちら】

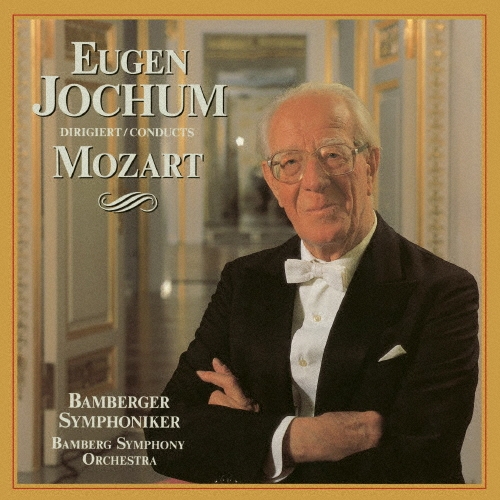

ヨッフムの歌うようなフレージングと

柔らかい音色が魅力のモーツァルト

ヨッフムのモーツァルトは33番、35番、36番、38番に2つのセレナード(ハフナーとアイネ・クライネ・ナハトムジーク)を組み合わせた3枚組。テンポは遅めだが、歌うようなフレージングのおかげで流れに淀みがなく、身体にスーッとなじむ心地良さがある。高弦の線の細さが気にならなくなり、長めの残響と溶け合う柔らかい音色を獲得している。その柔らかさだけでも今回のリマスター盤を選ぶ価値がある。

ヨッフム・ラスト・レコーディングズ~モーツァルト名演集1984-1986

〔交響曲第35番《ハフナー》,同第38番《プラハ》,同第36番《リンツ》,同第33番,セレナード第7番《ハフナー》,同第13番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク〕

オイゲン・ヨッフム指揮バンベルク交響楽団,ヴァルター・フォルヒェルト(vn)

〈録音:1984年10月,1985年7月,1986年4月〉

[RCA(D)SICC10472(3枚組)]SACDハイブリッド

※完全生産限定盤

【メーカー商品ページはこちら】

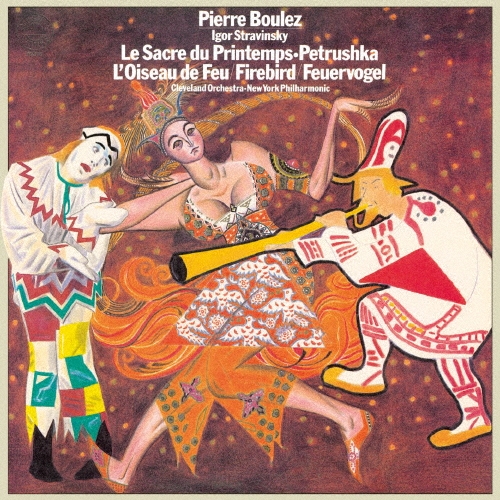

ブーレーズの描いた音像イメージを

積極的に引き出したリマスタリング

ブーレーズは《春の祭典》を繰り返し録音しているが、クリーヴランド管との1回目の録音(1969年)には半世紀を超える時の流れを感じさせない普遍性がある。作品の構造を理解するのに最適な録音という基準で選ぶと、最終候補にこの1枚が残ることが多い。スコアに忠実という視点も重要だが、表現の振れ幅の大きさでも他を圧倒するものがあり、変拍子とポリリズムが生む緊張の強さなど、現代の録音でもこのブーレーズ盤を超えるものは僅かしかない。

今回のリマスタリングは、テンションの持続や極端なコントラストなど、この演奏の特徴を和らげるのではなく、むしろ積極的に引き出すことを目指しているとみた。〈競い合う部族の遊戯〉では荒々しいホルンと激烈なアタックのティンパニが対立の構図を際立たせ、〈祖先たちの儀式〉で手前に迫り出すホルンの咆哮は従来とは比較にならないほど力強い。SACDの器の大きさに見合うダイナミックレンジを意識した結果、マスターに近いバランスが蘇ったのだろう。付帯音や楽器イメージのにじみも減り、各セクションの立体的な関係を鮮やかに可視化する。

《春の祭典》の6年後に8トラックで録音された《火の鳥》全曲版は、木管楽器の音色の描き分けが従来盤以上にきめ細かくなり、音のパレットが拡大した。色数と階調が増えると絵画に立体感が生まれるのと同じで、オーケストラの3次元表現もレベルが上がる。〈魔法にかけられた13人の王女たちの出現〉の音の交錯が生む幽玄な響きはその好例だ。

ストラヴィンスキー:バレエ音楽《春の祭典》(1947年版),同《ペトルーシュカ》(1911年版),同《火の鳥》全曲(1910年版),同《火の鳥》組曲(1911年版)

ピエール・ブーレーズ指揮クリーヴランド管弦楽団(春の祭典),ニューヨーク・フィルハーモニック(ペトルーシュカ,《火の鳥》全曲),BBC交響楽団(《火の鳥》組曲),ポール・ジェイコブズ(p)(ペトルーシュカ)

〈録音:1969年7月(春の祭典),1971年5月(ペトルーシュカ),1975年1月(《火の鳥》全曲),1967年3月(《火の鳥》組曲)

[ソニークラシカル(S)SICC10470(2枚組)]SACDハイブリッド

※完全生産限定盤

【メーカー商品ページはこちら】

山之内 正(オーディオ評論)

協力:ソニーミュージック