ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

指揮者ロストロポーヴィチ。充実のチャイコフスキーがSACD化

ジャクリーヌ・デュ・プレの協奏曲集やジュリーニのドヴォルザークで注目されている、フランスのStudio CircéリマスタリングによるSACDシリーズから、ロストロポーヴィチ指揮のチャイコフスキー交響曲全集が登場した。西側への亡命直後、本格的に指揮活動を開始したばかりの録音であるが、オーソドックスな解釈のなかにも、一音一音を噛み締めるような丁寧さと濃厚な味わいがあり、「ロシア音楽を聴いた」という充足感を得られる名演揃いだ。音質は今回も素晴らしく、従来盤にあった音のキツさが解消されるとともに、空間表現が大きく向上し、音の実在感が豊かに再現されている。(M.K.)

チャイコフスキー/交響曲全集,マンフレッド交響曲

〔交響曲第1番《冬の日の幻想》~第6番《悲愴》,マンフレッド交響曲,幻想序曲《ロメオとジュリエット》,交響的幻想曲《フランチェスカ・ダ・リミニ》〕

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ指揮ロンドンpo

〈録音:1976~77年〉

[ワーナー・クラシックス (S)2173.276818(6枚組,海外盤)]SACDハイブリッド

【メーカーページはこちら】

シュタルケル“最後”のコダーイ

国立視聴覚研究所(INA)およびラジオ・フランス提供の音源から、数々の貴重な録音を復刻してきたSpectrum Soundより、シュタルケルが1987年にパリで行なったリサイタルのライヴ音源が登場した。プログラムは王道中の王道といえる名曲が並ぶ。バッハは90年代にRCAとの全曲再録音があるものの、カサドとコダーイは翌年の東京でのライヴ映像を除けば、ほぼ最後の録音かもしれない。当時63歳の彼は、晩年というにはまだ早い時期ながら、名盤の誉れ高い50~70年代の録音と比べても、少しの弛緩も感じさせないところは、さすが。彼のコダーイは何種類あっても嬉しい。(M.K.)

ヤーノシュ・シュタルケル~1987年、パリにおける無伴奏チェロ・リサイタル

〔J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番,カサド:無伴奏チェロ組曲,コダーイ:無伴奏チェロ・ソナタ,J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第2番より〈サラバンド〉,ピアッティ:カプリース第7番〕

ヤーノシュ・シュタルケル(vc)

〈録音:1987年3月(L)〉

[Spectrum Sound(S)CDSMBA183]

オランダの至高のコントラルト、ヘイニスの名唱を集成した14枚組

ソプラノに比べて一見地味だが聴けば聴くほど味わい深いアルトという声域の、数少ない “本格派” アーフェ・ヘイニス(1924~2015)が(旧)フィリップスに行なった録音をコンプリートした14枚組BOXがリリースされた。まさに福音!随喜の涙! 2種のブラームス《アルト・ラプソディ》やマーラー《復活》の原光、バッハのミサ曲、クリスマス・オラトリオ、二つの受難曲での絶唱、あるいはシューベルト他のリートでの時にチャーミング、時にエレガントな “歌語り” 、そしてアルトの定番《オルフェオとエウリディーチェ》まで、文字通り宝石箱のようなBOX。出身地オランダの古い民謡も聴き物だ。今年2月には同シリーズでイルムガルト・ゼーフリート(S)の20枚組BOXもリリースされたが、この時代(1950年代~60年代)の歌手たちは「なんのために歌うのか」というメッセージ性が明確で、一曲一曲が腹落ちする。ドイツ、オランダ、と来て次はスペインのピラール・ローレンガーあたり出ないだろうか。 (Y.F.)

アーフェ・ヘイニス・エディション

〔J.S.バッハ、ヘンデル,グルック,ベートーヴェン,ブラームス,シューベルト,マーラー、R.シュトラウス他の作品(カンタータ,受難曲,オペラ、歌曲より),オランダ民謡,イギリス民謡,聖歌集他〕

アーフェ・ヘイニス(A)エドゥアルト・ファン・ベイヌム,ベルナルト・ハイティンク,ヴォルフガング・サヴァリッシュ,シモン・ゴールドベルク他指揮,アーウィン・ゲージ(p)他

〈録音:1954年~1973年(一部L)〉

[Decca(M/S)4842104(14枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

単なるベスト盤ではない、今こそ “発声の教科書” にもなりうる4枚組

生誕90周年(没後18年)となるパヴァロッティの、初出/稀少音源も含む様々な録音を集めた4枚組だが、これを「よくあるベスト・アルバム」などと思うなかれ。1955年(20歳)~2003年の録音は、彼を懐かしむファンはもちろん、若い声楽の学生にも聴いてほしい。そこここに本物のイタリアの発声のお手本が横たわっているからだ。まず確認しておきたいのは、彼の持ち声は(リリコ)レッジェーロ(=軽い)であり、若い頃はアマチュア歌手だった父に「小さな声だなぁ」と笑われていたともいう。ベルカントの技術をもって声を育て、本来なら彼の声では手がけるべきでないレパートリー(最終的にはオテッロまで。そもそも金看板のロドルフォ役でさえ彼には重い)も歌ったが、声を壊すことはなかった。それは常に「自分の声」で歌いきったから。役によって太く声を作ったり色を変えたりしなかったから。ハイCばかりがもてはやされたが、上から下まで音質のばらつきがないのも、まさしくイタリアの発声技術。それを今の歌手に、このCDから盗み取ってもらいたい。 (Y.F.)

Novanta(パヴァロッティ生誕90周年記念アルバム)

〔パヴァロッティ最初の録音(20歳)1955年スランゴスレン国際音楽祭での《こんにちは、私の心よ》,本格的オペラ舞台デビュー1961年レッジョ・エミーリアでの《ボエーム》公演に際して録音された〈冷たい手を〉,1978年モントリオールでのコンサートからデッカ初収録5曲,1995年英国「スランゴスレン・コンサート」より未発表アリア3曲,ヴェルディ《諸国民の讃歌》他レア音源を多数含む〕

ルチアーノ・パヴァロッティ(T)レオーネ・マジエラ,リチャード・ボニング,ジュゼッペ・パタネ,ニコラ・レッシーニョ,ズービン・メータ他指揮

〈録音:1955年~2003年(一部L)〉

[Decca(S/D)4871410(3枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

今もって定番中の定番―スメタナのスメタナ&スメタナのドヴォルザーク

スメタナ四重奏団の人気は、日本で始まってヨーロッパに逆輸入された、つまり本国での人気は必ずしも高くない、という説を聞いたことがある。これはべつに日本だけのローカル(?)ブーム云々というネガティヴな話ではなく、いわば日本発の堂々たるスメタナSQオシと誇ってもいい話ではないかと思う。その一端が今回「世界初SACD化」された2枚によく表れていて、2種のドヴォルザーク《アメリカ》―1978年と80年というたった2年違いのライヴが同時リリースされており、きっとそれぞれの実演(岐阜と神戸)をナマで聴いたファンもいて、懐かしさでいっぱいになるのではないか。もちろん「スメタナのスメタナ」の方も、長らく同曲の決定盤として(日本で?ヨーロッパでも?)定評を得てきた名録音であるのは今さら多言無用だろうが、今回の音質向上で目(耳)からウロコだったのが実はシューベルト《死と乙女》。スメタナSQのデモーニッシュなもう一つの顔を再発見。 (Y.F.)

ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》,シューベルト: 弦楽四重奏曲第14番《死と乙女》、同第10番より第4楽章

スメタナ四重奏団[イルジー・ノヴァーク,ルボミール・コステツキー(vn)ミラン・シュカンパ(va)アントニーン・コホウト(vc)]

〈録音:1978年11月(L)〉

[デンオン-タワーレコード(D)TWSA1190]SACDハイブリッド

スメタナ:弦楽四重奏曲第1番《わが生涯より》,同第2番,ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番《アメリカ》*

スメタナ四重奏団

〈録音:1976年2月,*1980年9月(L)〉

[デンオン-タワーレコード(D)TWSA1190]SACDハイブリッド

“フルート・キング”パユ25年の軌跡を辿るアンソロジー

ワーナーミュージック・ジャパン取り扱いの輸入盤に付属する日本語解説書には、時代を追ってフルート協奏曲の300年に亘る歴史を概観するドゥニ・ヴェルースト(ランパル協会会長)の文章の日本語訳、そして録音年代順にパユの演奏スタイルの変化を具体的に分析する西村祐氏書き下ろしの文章が収録されている。このライナーをガイドに、ふたつの変遷を追いかけるのが、このアンソロジーを楽しむおすすめポイント。収められているのは“フルート・キング”と呼ぶにふさわしい録音ばかりだが、驚くほどのテクニックでこれがオリジナルかとまで思わせるハチャトゥリアン(もちろん原曲はヴァイオリン)や、ワイルドな音まで駆使して表現力の幅をぐっと広げたニールセンあたりは、この曲の録音のベストというべきもの。自身のために書かれた作品でアルバムを作るにしても、ダルバヴィ、ジャレル、ピンチャーというビッグネームを並べられるのも、さすがパユ。また、アントワーヌ・ユゴーの協奏曲ロ短調から第3楽章(2014年録音)、ビゼーのメヌエット(2009年録音)というこれまでデジタル配信でしかリリースされていなかったトラックが初めてCD化されているのも、ファンとしては見逃せない。(M.H.)

フルート協奏曲&コンチェルタンテ作品集

〔ヴィヴァルディ,テレマン,J.S.バッハ,C.P.E.バッハ,モーツァルト,ニールセン,ハチャトゥリアン他の協奏作品〕

エマニュエル・パユ(fl)共演者多数

〈録音:1996年~2021年(一部L)〉

[Warner Classics(D)21732743402(14枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

名手ブリジット・エンゲラー全盛期のソロ録音を集成

チュニジア出身のフランスの女性ピアニスト、ブリジット・エンゲラー(Brigitte Engerer, 1952~2012)は、15歳でソ連に渡り、モスクワ音楽院でスタニスラフ・ネイガウスに学びました。帰国後は母校のパリ国立高等音楽院教授を務めつつ、コンサートピアニストとして精力的な活動を繰り広げていましたが、病を得て59歳の若さで世を去りました。フランスとロシア・ピアニズムのハイブリッドと言える演奏はすばらしく、日本でも2008年~2010年に「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭に出演していたことを覚えていらっしゃる方も多いことでしょう。亡くなった直後にデッカから79年~84年録音の6枚組ボックスが発売されていますが、この5枚組は全盛期(30代~40代)に録音したソロアルバムを集成したものです。エンジニアや録音場所までこだわったというエンゲラーの演奏は作品の精緻な分析を軸にした明晰なもので、「作曲家が作曲しながら奏でているようだ」と言われ、高く評価されています。たとえばムソルグスキー・アルバムに収録された《はげ山の一夜》ピアノ独奏版など、そのヴィヴィッドさに驚かされます。手元に置いて繰り返し聴きたいボックスセットです。(T.O.)

ハルモニア・ムンディ・イヤーズ

〔ムソルグスキー,ベートーヴェン,ショパン,シューマンの作品〕

ブリジット・エンゲラー(p)

〈録音:1987年~1996年〉

[Harmonia Mundi(D)HMX2904137(5枚組,海外盤)]

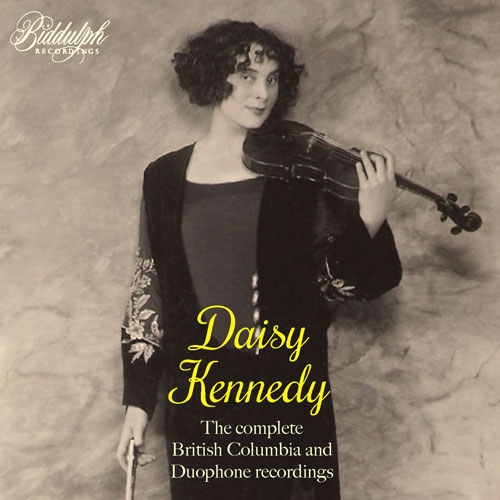

「弦のビダルフ」が発掘! デイジー・ケネディを聴こう

デイジー・ケネディ(Daisy Kennedy,1893~1988)のことを知っている方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか? 担当者は初めてでしたので、簡単なプロフィールから。オーストラリア生まれのデイジーは7歳からヴァイオリンをはじめ、15歳の時にオーストラリアを訪れたヤン・クーベリックの目に留まり、彼の師オタカール・シェフチークに師事。1911年にデビューして成功を収めた後はロンドンを拠点に活動。第一次世界大戦前後の英国楽壇でもっとも人気のあった人物の一人でしたが、諸般の事情で1937年に引退しました。ナイジェル・ケネディは遠縁(いとこの孫)にあたります。「弦のビダルフ」が発掘した彼女の正規録音はこれがすべてで、一部は初出とのこと。その演奏は確かな技巧と詩情あふれる歌が特徴で、今の耳で聴いても十分鑑賞に堪えられるものです。曲目もいわゆる名曲だけでなく、当時の新作も取り上げているのが目を惹きます。オーケストラ伴奏2曲の指揮と一部のピアノ伴奏を《水上の音楽》編曲版で知られるハミルトン・ハーティが担当しており、その名手ぶりもアルバムに華を添えています。(T.O.)

デイジー・ケネディ/英コロンビア&デュオフォン録音集

〔全32曲+アイリーン・スレイドによるディジー・ケネディへのインタビュー(1969年)〕

デイジー・ケネディ(vn)ハミルトン・ハーティ(p)指揮管弦楽団 他

〈録音:1916年~1926年〉

[Biddulph(M)BIDD85063(2枚組,海外盤)]

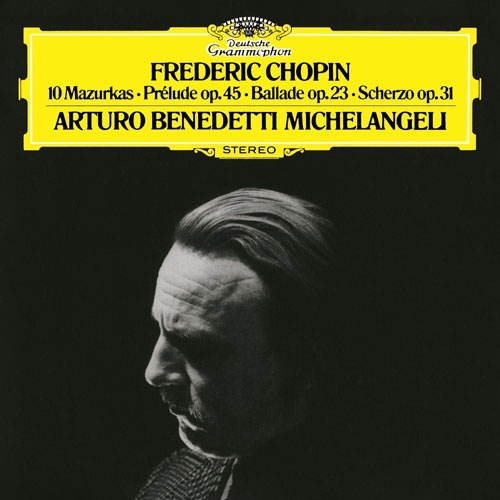

無音の衝撃。純粋極まるショパンが最新リマスターで現前した!

アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(1920~95)の『ショパン・リサイタル』は——その内容にふれる前に、きわめて特別なこととして——これが録音芸術でしか成立しえない条件で生まれたことに、注目し続けたいアルバムである。今聴いても、まったくもって異常なショパンだ。要するに、演奏面ではポーランド風味なり奏者の癖なりを徹底的に排除し、楽器には常軌を逸した神経質な調整を加え、おそらくは録音エンジニアにも大量の注文をつけ(もっともミケランジェリはスタジオ録音が大嫌いで、スタジオ録音のショパンはこれ1点きり)、できあがったショパンである。究極的に音楽の骨格と相まみえるときに残るものとは? このアルバムが提示したのは虚無でも絶望でもなかった。「ショパン」の内奥で静かに、しかし力強くうたわれている詩情のきらめきだった。もともと録音の質で鳴らしたタイトルだが、今回のリマスターで、みなぎる狂気が一段と鮮やかになった感がある。とくに強調したいのは曲のあいだ、無音部分の息の詰まる緊張感! 楽しいよりも怖いが勝つリサイタルだ。(H.H.)

ショパン・リサイタル(2025年リマスター)

〔ショパン:10のマズルカ,バラード第1番,スケルツォ第2番〕

アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(p)

〈録音:1971年10月,11月〉

[タワーレコード – ユニバーサル(S)PROC2443]SACDハイブリッド ※タワーレコード限定

※阪田知樹氏による新規書下ろし序文付き

最新リマスターで浮かび上がる、幻のピアニストの情感

マリア・ティーポ(1931~2025)が亡くなったのは、今年の2月のこと。アルゲリッチなど同業者からの評価が高いことで知られる、幻のピアニストだ。デビュー直後はその情熱的なヴィルトゥオジティに人気が爆発し(以前VOX BOXから1950年代のモーツァルトの録音が出ていた。とても熱を帯びた魅力あふれる演奏。そりゃ人気者になるわ)、殺人的なスケジュールで公演をこなすも、あまりの多忙に嫌気がさして商業界から隠遁。後進の育成に勤しみながら、70年代にひっそりと演奏活動を再開して、本格的な録音の方はEMI契約後の86年からいくつかリリースした程度。2025年現在において、ティーポが知る人ぞ知るポジションなのは、当時の録音技術が微妙って理由だけではなさそうだ。だいいち彼女自身のキャリアから言って、名誉などお構いなしに音楽と向き合っていたい人だったと思うし。とはいえこのエレガントで優美であるように見えて、情感のゆらぎを酸いも甘いも掬いあげていくゴルトベルクは、ぜひいろいろな人に体感してほしい。新着のリマスター盤は、そのシビれる世界をより精彩に聴かせてくれる。(H.H.)

J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲(2025年マスタリング)

マリア・ティーポ(p)

〈録音:1986年6月〉

[TOWER RECORDS DEFINITION SERIES DIGITAL era(D)TDSA10021]SACDハイブリッド ※タワーレコード限定

Text:編集部