ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

- ロジェストヴェンスキー=ソヴィエト国立文化省響の

《レニングラード》が待望の復刻! 全集になるか? - 万能音楽家プレトニョフ1990年代の録音がボックス化

- 日本ピアノ楽派の源流。失われた(?)フランスの音を求めて

- イツァーク・パールマンの至芸を味わい尽くす!

- ストリート出身ヴァイオリニストのレア音源

- ブーム再燃? 「バッハのスペシャリスト」

テューレックの《ゴルトベルク》と《平均律》 - ドイツ・レコード批評家賞に輝く名盤

マルクス・ベッカーによるレーガー独奏曲全集 - 20世紀最後の《トスカ》セッション録音、久々の復活

- 芸術は注釈だ! 20世紀音楽の登竜門

- オイストラフの《悪魔のトリル》が、発掘されたステレオ音源から初LP化!

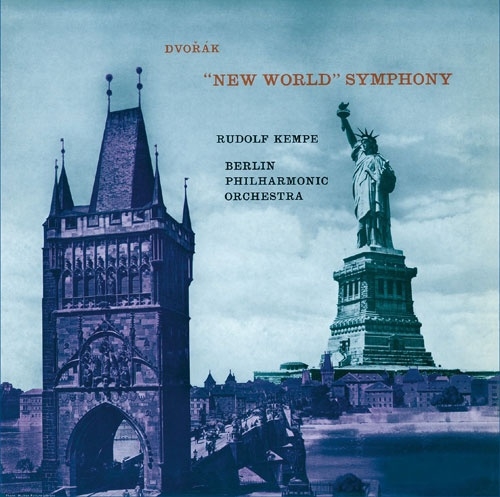

- ケンペ&ベルリン・フィルの重厚な名演をSACDで

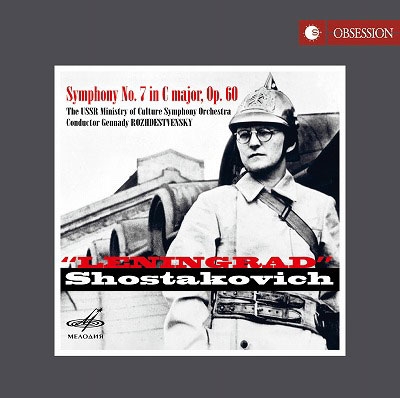

ロジェストヴェンスキー=ソヴィエト国立文化省響の

《レニングラード》が待望の復刻! 全集になるか?

特別記事「ショスタコーヴィチがアツい」の「ショスタコーヴィチ交響曲全集の系譜」 でも紹介されていたゲンナジー・ロジェストヴェンスキー=ソヴィエト国立文化省響の交響曲全集ですが、長らく入手困難となっていました。ここで復刻された《レニングラード》はその中の1曲で、まさに待望の復刻と言えるでしょう。彼の《レニングラード》と言えば、1979年読響との初共演での名演を想い出す方もいらっしゃるかもしれません。第1楽章の「戦争の主題」部分で動かずに視線だけで指揮していた姿は、「指揮しない指揮」を体現したものでした。このディスク発売をきっかけに、全集の復活を望みたいと思います。(T.O.)

※「指揮棒の魔術師ロジェストヴェンスキーの“証言”」(ブリュノ・モンサンジョン著/船越清佳訳)の商品ページはこちら

ショスタコーヴィチ:交響曲第7番《レニングラード》

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮ソヴィエト国立文化省交響楽団

〈録音:1984年〉

[Melodiya×Obsession(D)SMELCD1002021(海外盤)]

【輸入元商品ページはこちら】

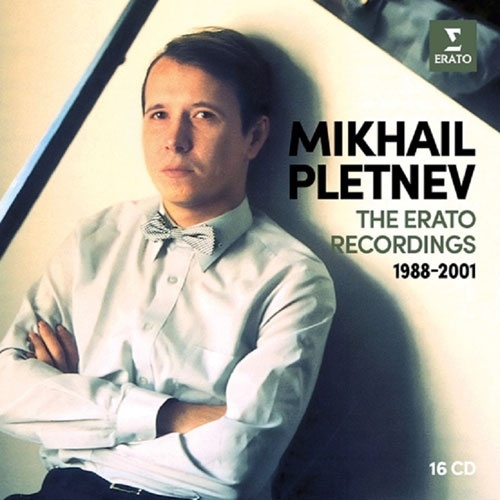

万能音楽家プレトニョフ1990年代の録音がボックス化

ロシア出身のピアニスト・指揮者のミハイル・プレトニョフ(Mikhail Pletnev)は1957年に音楽家の両親のもとに生まれました。彼の名を一躍有名にしたのは、1976年のチャイコフスキー国際コンクールピアノ部門での優勝です。その後はピアニストとしてだけでなく、作編曲家そして指揮者として旺盛な活動を展開しており、日本でも東京フィルの特別客演指揮者として毎年来日しています。その彼が1988年から2001年までエラート(旧ヴァージン・クラシックス)に残した録音がまとめてボックス化されました。スカルラッティ、ベートーヴェン、ショパン、スクリャービンなど独奏曲の数々に加えて、ハイドンやモーツァルトの協奏曲を弾き振りしたり、クラリネットのマイケル・コリンズとのブラームス&ウェーバーや、手兵のロシア・ナショナル管を指揮しての《悲愴》など、万能音楽家プレトニョフの多彩な活躍ぶりが味わえます。一部入手困難だったディスクも含まれていますので、ファン必携と言えるでしょう。(T.O.)

ミハイル・プレトニョフ/エラート録音全集 1988-2001

ミハイル・プレトニョフ(p,指揮)ドイツ・カンマーフィルハーモニー,フィルハーモニア管弦楽団,ロシア・ナショナル管弦楽団 他

〈録音:1988年~2001年〉

[Erato(D)2173266139(16枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

日本ピアノ楽派の源流。失われた(?)フランスの音を求めて

ここでいうフレンチ・スクールとは早い話、パリのコンセルヴァトワール発の演奏様式のことで、20世紀前半までのものに限定される。その洒脱とも評される音楽世界は、さまざまな科学文明が進み、世の中がユニバーサルになるにしたがって、ライナーノートの言説によれば「1950年代までには衰えていった」。この協奏曲コンピレーションに登場するピアニストは、注目すべきひとばかり。コルトーや安川加壽子はもちろん、プーランクやフランセの自作自演もある。このうち最年少の安川の《エジプト風》は1943年に東京で録音されたもので、これまでにも何度か復刻されているが、やはりこの堂々とした演奏は鮮烈だ。同曲の世界発録音でもあった。書籍『蘇る、安川加壽子の「ことば」』(音楽之友社)も傍らに置いて聴きたいトラックだし、同様式のさまざまなピアニストを聴き比べられるのは、この盤の揺るがない美点だと思う。日本ピアノ楽派の始祖を安川とするなら、その故郷はこの録音群にあるわけだし。(H.H.)

フレンチ・スクールのピアニスト達が弾いたフランスの協奏曲集

〔カミーユ・サン=サーンス:ピアノ協奏曲第5番《エジプト風》,フランシス・プーランク:オーバード,モーリス・ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲,他〕

草間加壽子(安川加壽子),フランシス・プーランク,ジャック・フェヴリエ(p),尾高尚忠指揮東京交響楽団(現・東京po),ヴァルター・ストララム指揮コンセール・ストララムo,シャルル・ミュンシュ指揮パリ音楽院o,他

〈録音:1930年1月~49年12月〉

[APR(M)XAPR7319(3枚組)]

【輸入元商品ページはこちら】

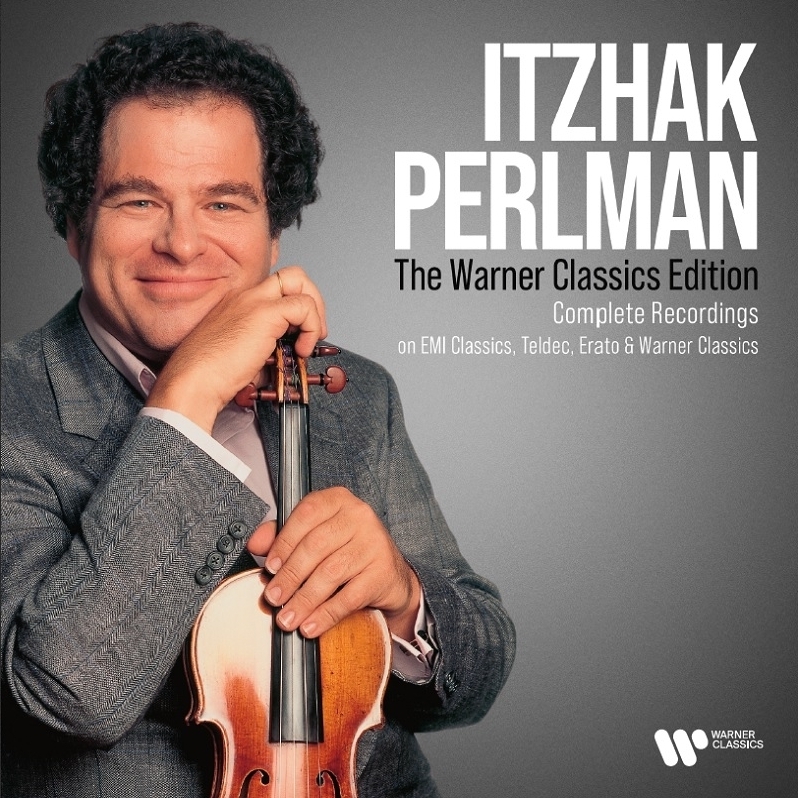

イツァーク・パールマンの至芸を味わい尽くす!

2015年にパールマン70歳記念で制作された77枚組BOXに、2016年録音のアルゲリッチとの共演アルバム1枚分を追加した「80歳記念2025年版全集」がリリース、10年スパンでのメガBOXリリースとは、全く衰えないパールマン人気の証しとも言えるかも。個人的には78枚どれもが懐かしく一枚一枚に愛着があり、まず定番として挙がるのがクライスラー作品(CD4枚分)、パガニーニ《24のカプリース》やラヴェル《ツィガーヌ》など技巧を技巧と感じさせない名演の数々といったあたりだが、ここで強調しておきたいのが、ブラームスやベートーヴェン、チャイコフスキーといったロマン派の王道の協奏曲での堂々たる演奏。ジュリーニやオーマンディのような名匠の好サポートを得て、確固たる様式感で「陽キャラ」パールマンのイメージが良い意味で覆される。…と、ここまで書いてきたところで、これらロマン派の協奏曲が別途5枚組のLPでも同時発売されるとの朗報。まさに我が意を得たり! (Y.F.)

イツァーク・パールマン/ワーナー・クラシックス録音全集 2025年版

〔パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番(1971年録音)からシューマン:ヴァイオリン・ソナタ第1番(2016年録音)まで〕

イツァーク・パールマン(vn)ダニエル・バレンボイム,カルロ・マリア・ジュリーニ、ベルナルト・ハイティンク,ズービン・メータ,小澤征爾,アンドレ・プレヴィン(指揮)ピンカス・ズーカーマン(vn)ヴラディーミル・アシュケナージ,マルタ・アルゲリッチ(p)リン・ハレル,ヨーヨー・マ(vc)他

〈録音:1971年~2002年,2016年〉

[Warner Classics(S/D)2173261993(78枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

【関連LPリリース情報-1】

イツァーク・パールマン 5LP Box レジェンダリー・レコーディングズ

〔ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲,三重協奏曲,ブラームス:ヴァイオリン協奏曲,チャイコフスキー:同,ヴィヴァルディ:協奏曲集《四季》〕

イツァーク・パールマン(vn)ダニエル・バレンボイム,カルロ・マリア・ジュリーニ、ユージン・オーマンディ(指揮)

〈録音:1976年,1978年,1980年,1995年〉

[Warner Classics(S/D)2173275534(5枚組,海外盤LPレコード)]

【メーカー商品ページはこちら】

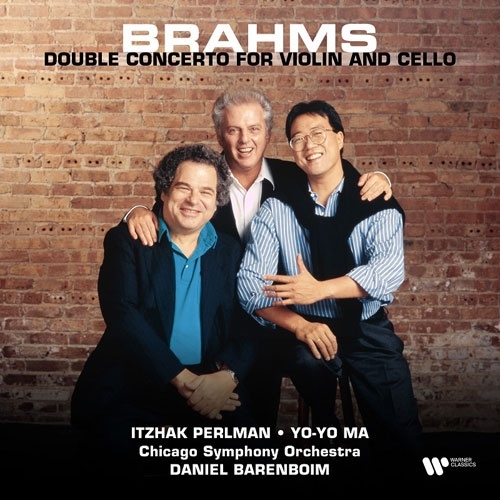

【関連LPリリース情報-2】

ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

イツァーク・パールマン(vn)ヨーヨー・マ(vc)ダニエル・バレンボイム指揮シカゴso

〈録音:1996年(L)〉

[Warner Classics(D)2173263605(海外盤LPレコード)]

【メーカー商品ページはこちら】

ストリート出身ヴァイオリニストのレア音源

マリー・ホール(1884~1956)は20世紀前半のヴァイオリニスト。経済的理由で音楽院には通えず、ブリストルのストリートで投げ銭ライヴをしていて、哀れに思った牧師の紹介でロンドンに渡り、ヤン・クーベリックにその才能を見出され……というラッパーみたいな経歴を持っている。地元にいた頃は教師時代のエルガーに師事していた。成功をつかんだホールは、ヴォーン・ウィリアムズに《あげひばり》を献呈されるなど、UKの音楽シーンを代表する存在になっていく。このCDに収められているのは、そんな彼女がアコースティック録音した記録の数々。とくに1916年録音、かつての恩師エルガーのヴァイオリン協奏曲は聴きのがせない。エルガー自身が指揮を振った自作自演でもあるのだ。尺に制約があるので短縮版、さらにテンポも急速だが、録音文明以前を知る生き証人のバイブスがまぶしい。内へと向かっていく演奏者に、聴取者が深い共感を寄せる音楽だ。(H.H.)

マリー・ホール録音集

〔エルガー:ヴァイオリン協奏曲 (短縮版),モーツァルト:ディヴェルティメントK. 334~メヌエット(ブルメスター編),ドヴォルザーク:ユーモレスク,他〕

マリー・ホール(vn),エドワード・エルガー指揮管弦楽団,他

〈録音:1904年3月~24年2月〉

[Biddulph Recordings(M)BIDD85062(海外盤)]

【輸入元商品ページはこちら】

ブーム再燃? 「バッハのスペシャリスト」

テューレックの《ゴルトベルク》と《平均律》

ロザリン・テューレック(Rosalyn Tureck 1914~2003)はアメリカの女性ピアニストで、幼いころからバッハに親しんでいました。ジュリアード音楽院で学んだあとプロとして活発な活動を繰り広げ、1957年にはヨーロッパにデビューしています。彼女のレパートリーは広範でしたが、特にバッハ演奏で高い評価を得ていて、かのグレン・グールドが自身の演奏の参考にしていたことでも知られています。

全部で7種(!)ある《ゴルトベルク変奏曲》のうち、今回復刻されたのは最後の1998年録音で、これが彼女のDGデビュー盤にあたり、国内盤では1999年以来の再発となります。一方の《平均律》全曲は全盛期の1953年録音で、こちらも2000年にDGから初CD化された名盤です。これらのディスクの価値を高めているのが、初出時に収録されていたテューレック自身の解説と、彼女の演奏をこよなく愛する阪田知樹氏による書き下ろし序文です。今、再びブームが起こっているテューレックの名盤に注目を。(T.O.)

J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV.988

ロザリン・テューレック(p)

〈録音:1998年3月〉

[TOWER RECORDS×UNIVERSAL(D)PROC2434~5(2枚組)]

※タワーレコード限定

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻,同第2巻

ロザリン・テューレック(p)

〈録音:1953年5月〉

[TOWER RECORDS×UNIVERSAL(M) PROC2436~9(4枚組)]

※タワーレコード限定

ドイツ・レコード批評家賞に輝く名盤

マルクス・ベッカーによるレーガー独奏曲全集

マルクス・ベッカー(Markus Becker)は1963年生まれのドイツのピアニストで、1987年ブラームス国際コンクールに優勝し、世界各地で演奏活動をする一方、ハノーファー音楽大学の教授として後進の指導にあたっています。そのベッカーが1995年から6年かけて完成したのが、マックス・レーガー(Max Reger 1873~1916)のピアノ独奏曲全集です。レーガーのピアノ曲は重厚かつ技巧的で演奏至難として知られているだけに、この録音(当初はThorofonレーベルよりリリース)は「過去半世紀のドイツ・ピアニズムにおける稀有な、真に偉大な業績のひとつ」(独フォノ・フォルム誌)として高く評価され、2002年にはドイツ・レコード批評家賞を受賞しています。それだけに、ヘンスラーからの再発は喜ばしいことです。この機会にぜひお手元に。(T.O.)

レーガー/ピアノ独奏曲全集

マルクス・ベッカー(p)

〈録音:1995年~2000年〉

[Haensler(D)HC24064(12枚組,海外盤)]

20世紀最後の《トスカ》セッション録音、久々の復活

2000年録音の当《トスカ》全曲盤は、ブノワ・ジャコ監督の同名映画サウンドトラックでもあったため、契約上の理由で長らく市場から消えていたがこのたび解消され、久々の再発売とのこと。まずは復活を喜びたいが、振り返ると、四半世紀前のこの録音前後から、オペラ全曲盤は(劇場ライヴ)映像に移り、スタジオ録音はめっきり減ってしまった。そんな中にあってパッパーノはオペラのセッション録音に一人気を吐いてきた感があり、翌01年の《トロヴァトーレ》や04年《トリスタンとイゾルデ》、直近では22年《トゥーランドット》など名録音を次々行なってくれていることに感謝しかない。当盤の聴き物はもちろん主役ゲオルギウ、アラーニャの二人(特に後者)ということになるが、特筆すべきは録音時58歳のライモンディのスカルピア。さすがに声の衰えはあるが、代わりにイタリアのバスの「語り」の伝統がくっきり浮かび上がる。これもスタジオ録音で聴くオペラの恩恵の最たるものだ。 (Y.F.)

プッチーニ:歌劇《トスカ》全曲

アントニオ・パッパーノ指揮コヴェント・ガーデン王立歌劇場o・cho,アンジェラ・ゲオルギウ(S)ロベルト・アラーニャ(T)ルッジェーロ・ライモンディ(Bs)他

〈録音:2000年8月〉

[Warner Classics(D)2173278585(2枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

芸術は注釈だ! 20世紀音楽の登竜門

今年2025年で生誕100年の作曲家、ルチアーノ・ベリオ(1925〜2003)の作品群のなかでも、とりわけ独奏楽器のための連作《セクエンツァ》(1958〜2002)全14曲(第6曲にはaとbがある)は、20世紀音楽に参画するための登竜門としてよく知られた作品。特殊奏法の見本市として受容されている印象もあるけれど、西洋芸術音楽の創作史は「注釈」によって紡がれているという作曲家の音楽観、そして演奏者を自覚的にその営みの共犯者として取り込む緊張感が介在することも忘れてはいけない。今回リイシューされたセクエンツァ集は、アンテルコンタンポランによる第14曲以外の演奏を収めていて、彼らがこの楽曲に不可欠な「ヴィルトゥオーゾ」であり、また第6曲以降の初演者であること、そしてベリオ自身の書き下ろしたライナーノートが付属することに大きな意義がある。この盤を聴き、語ることもまた登竜門として機能するんじゃないだろうか。(H.H.)

ベリオ:セクエンツァI~XIII

ルイザ・カステラーニ(S),ガブリエーレ・カッソーネ(tp),エリオット・フィスク(g),テオドーロ・アンツェロッティ(アコーディオン),アンサンブル・アンテルコンタンポラン

〈録音:1994年10月,1995年6月,12月,1996年7月〉

[TOWER RECORDS UNIVERSAL VINTAGE COLLECTION +plus(D)PROC2440(3枚組)]

※タワーレコード限定

オイストラフの《悪魔のトリル》が、発掘されたステレオ音源から初LP化!

タルティーニの冒頭、オイストラフの繊細を極めるヴィブラートが、まるで“肉声”のような生々しさで迫ってきた。彼の膨大なディスコグラフィのなかでも屈指の名演の一つではないかと直感する瞬間だ。この録音は、もともとモノーラル盤として発売されていたが、2024年にリリースされた「オイストラフ/ワーナークラシックス・エディション・ボックス」で、実験的に収録されていたステレオ音源が初めて公開された。今回はその音源からの初LP化であり、当然ながらステレオ盤のLPはこれが初出となる。オリジナルのモノーラルLPは高値で取引されているそうだが、ステレオ盤が登場した今、まず手に取るべきはこの新たなLPであろう。なお、モーツァルトの第1楽章については、モノーラル盤と今回のステレオ盤で編集が異なるとのこと。(M.K.)

タルティーニ:ヴァイオリン・ソナタ ト短調《悪魔のトリル》(クライスラー編),ドビュッシー:月の光(A.ローレンス編),モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第32番

ダヴィッド・オイストラフ(vn)ウラディーミル・ヤンポリスキー(p)

〈録音:1956年2月〉

[Warner Classics(S)2173275344(海外盤)]

※LPレコード

【メーカー商品ページはこちら】

ケンペ&ベルリン・フィルの重厚な名演をSACDで

ルドルフ・ケンペは1950年代後半、ベルリン・フィルと集中的にセッション録音を行い、1960年までに実に26種類もの録音を残している(広瀬大介氏の解説による)。ちょうどカラヤン時代の幕開けにあたる時期だが、この時期に今回のようなスタンダード・レパートリーを次々と録音していたことからも、ベルリン・フィルがケンペを重要視していたことがうかがえる。《新世界より》といえば、晩年のチューリヒ・トーンハレ管とのセッション録音や、BBC響との壮絶なライヴがよく知られているが、1957年録音のこの盤も堂々たる名演だ。チャイコフスキーの第5番については、のちにバイエルン放送響との晩年のライヴが登場したものの、セッション録音はこれが唯一。遅めのテンポによる重厚な表現からは、フルトヴェングラー時代のベルリン・フィルの残り香が漂ってくる。旧EMI録音特有の「細部ではなくマスで音楽を聴かせる」スタイルは、SACDでこそ真価を発揮する。(M.K.)

①ドヴォルザーク:交響曲第9番《新世界より》②スケルツォ・カプリチオーソ③ヴァインベルガー:ポルカとフーガ(歌劇《バグパイプ吹きシュヴァンダ》より)④ドヴォルザーク:スケルツォ・カプリチオーソ【特別収録】

ルドルフ・ケンペ指揮①④ベルリンpo②③ロイヤルpo

〈録音:①1957年9月②1961年3,4月③1961年1月④1957年7月〉

[ワーナー・クラシックス(タワーレコード)(S)TDSA319]SACDハイブリッド

※タワーレコード限定

チャイコフスキー:交響曲第5番,ヘンデル:王宮の花火の音楽

ルドルフ・ケンペ指揮①ベルリンpo②バンベルクso

〈録音:①1959年3月②1962年5月〉

[ワーナー・クラシックス(タワーレコード)(S)TDSA320]SACDハイブリッド

※タワーレコード限定

Text:編集部