2025年は第二次世界大戦が終わって80年という節目だ。世界のあちこちで終わりの見えない争いが起こっているこの夏に、改めて作曲家が大戦と向き合ってどんな創作をしていったのか、ディスクを通して考えてみたい。

- 戦争に翻弄された作曲家が終戦を迎えて遺した音楽

- R.シュトラウス(Richard Strauss 1864~1949)

メタモルフォーゼン(1945) - アルチュール・オネゲル(Arthur Honegger 1892~1955)

交響曲第3番《典礼風》(1945~46) - ダリウス・ミヨー(Darius Milhaud 1892~1974)

フランス組曲(1945) - ドミトリー・ショスタコーヴィチ(Dmitri Shostakovich 1906~75)

ピアノ三重奏曲第2番(1944) - セルゲイ・プロコフィエフ(Sergei Prokofiev 1891~1953)

交響曲第6番(1946~47) - レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ(Ralph Vaughan Williams 1872~1958)

交響曲第6番(1944~47) - イーゴリ・ストラヴィンスキー(Igor Stravinsky 1882~1971)

ミサ曲(1944~47)

- R.シュトラウス(Richard Strauss 1864~1949)

戦争に翻弄された作曲家が終戦を迎えて遺した音楽

「総力戦」と言われた第一次世界大戦(1914~1918)から30年、ヨーロッパと太平洋地域を中心に起こった第二次世界大戦(1939~1945)には、それまでの戦争と大きな違いがある。科学の進歩が生みだした新兵器の登場がそれだ。飛行機は戦闘機に進化し、銃は小銃そして機関銃に、戦車は強度を増し、ロケットさらには原子爆弾まで作られたのだ。その結果、戦闘地域も拡大し、兵士以外の多くの人民にも被害が広がった。第一次世界大戦では軍人・民間人合わせて1600万人あまりが命を落としたが、第二次世界大戦では軍人2300万人、民間人3100万人、合計5400万人以上が犠牲となった。

戦争期間中、それぞれの国民は自国の正義を信じて戦地に赴き、音楽家は発展するメディア(放送や映画)の力も借りつつ戦意高揚のために作曲し、演奏した。反戦を叫んだ音楽家は多かったけれども、あまりに大きな戦争は個々の願いを押しつぶしていった。地域によってその在り方は違うので一概には言えないけれども、この時期の音楽家たちが戦争に翻弄されたことは間違いない。

終戦となり(地域によってその時期は異なる)、ようやく落ち着きを迎えると、音楽家、特に作曲家は戦争を題材とした創作を世に問うようになる。ここで紹介するのはそのごく一部に過ぎないが、作品に共通しているのは戦争への「憤り」「虚しさ」と、音楽による「祈り」ではないだろうか?

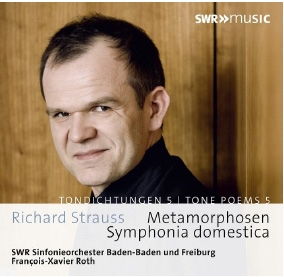

R.シュトラウス(Richard Strauss 1864~1949)

メタモルフォーゼン(1945)

まず必聴の1曲から。シュトラウスは作曲当時、戦禍をさけてミュンヘン近郊のガルミッシュ=パルテンキルヒェンの山荘に住んでいた。ドイツの敗戦が刻々と迫るなか、崩壊していく祖国への哀惜の情を23本の弦楽合奏のために書き記した。曲の最後にベートーヴェン《葬送行進曲》のメロディが低音でひっそりと奏でられる部分に、シュトラウスのやり場のない哀しみが表れている。こだわりの指揮者ロトによる緻密な演奏で。

なお、ドイツの名指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーは交響曲第2番を1944年から書き始め、敗戦後の1945年に完成していることも付記しておく。

リヒャルト・シュトラウス:交響詩集第5集

〔家庭交響曲,メタモルフォーゼン〕

フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮南西ドイツ放送交響楽団 バーデン=バーデン・フライブルク

〈録音:2014年9月,2015年3月〉

[SWR Music(D)SWR19021CD(海外盤)]

アルチュール・オネゲル(Arthur Honegger 1892~1955)

交響曲第3番《典礼風》(1945~46)

パリがドイツ軍に占領されていた時期に作曲された交響曲第2番(1941)は最後に勝利を祈るコラールが鳴り渡り、深い感銘を残したオネゲル。戦後に書かれた第3交響曲は、3つの楽章それぞれに「怒りの日」「深き淵より」「我らに平和を」という標題が付けられ、各楽章の最後には「鳥の主題」が平和への願いを歌う。作品に共感したショスタコーヴィチが2台ピアノ版に編曲しているのも、時代を象徴する事実だろう。名盤は数多いが、その厳しさに居住まいを正したくなるムラヴィンスキー1965年ライブを。

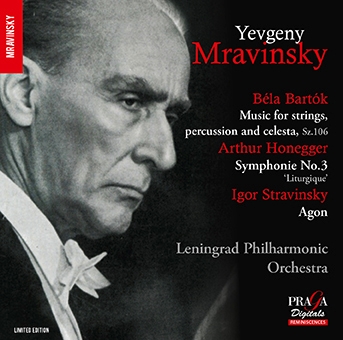

バルトーク:弦楽器,打楽器とチェレスタのための音楽,オネゲル:交響曲第3番《典礼風》他

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

〈録音:1965~1968年(L)〉

[Praga Digitals(S)PRDDSD350087(海外盤)]SACDハイブリッド

ダリウス・ミヨー(Darius Milhaud 1892~1974)

フランス組曲(1945)

同じ「フランス六人組」の一人、ユダヤ人だったためにアメリカに亡命していたミヨーが、アメリカの出版社の委嘱で書いた吹奏楽曲(後に管弦楽版も作られた)。学生たちに、連合国とフランス軍が解放した地域のメロディを味わってほしいという趣旨で書かれており、各曲には「ノルマンディ」「ブルターニュ」「イル・ド・フランス」「アルザス・ロレーヌ」「プロヴァンス」というタイトルが付けられている。親しみやすく聴きやすい曲だが、その内容は重く深い。フレデリック・フェネルの名盤でぜひ。

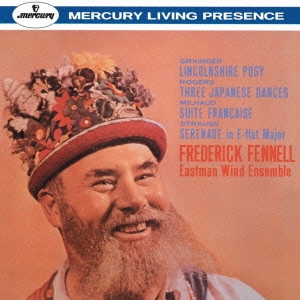

グレインジャー:リンカンシャーの花束,ロジャーズ:3つの日本舞曲,ミヨー:フランス組曲,R.シュトラウス:セレナード 変ホ長調

フレデリック・フェネル指揮イーストマン・ウインド・アンサンブル

〈録音:1958年3月〉

[マーキュリー(S)UCCD4759]

メーカー販売サイトはこちら

ドミトリー・ショスタコーヴィチ(Dmitri Shostakovich 1906~75)

ピアノ三重奏曲第2番(1944)

「戦争交響曲」三部作の最後にあたる交響曲第9番(1945)が当局の期待を裏切る軽妙洒脱な作品だったため、後に批判を受けることになったショスタコーヴィチ。本来は公的な性格を持つ交響曲に戦争終結の喜びを託すべきだったろうが、彼のなかで戦争は終わっていなかった。独ソ戦の終わりが見えてきた同時期に親友のソレルチンスキーの追悼のために書かれたこのピアノ三重奏曲では、ユダヤのメロディを使って国内の人権について問題提起している。この名曲が1946年にスターリン賞第2席を受賞しているのは、皮肉としか言いようがない。まずはアルゲリッチ、クレーメル、マイスキーの定盤から聴き進めたい。

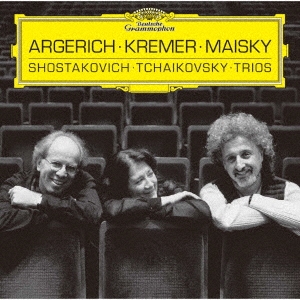

ショスタコーヴィチ:ピアノ三重奏曲第2番,チャイコフスキー:同《ある偉大な芸術家の思い出のために》他

マルタ・アルゲリッチ(p)ギドン・クレーメル(vn)ミッシャ・マイスキー(vc)

〈録音:1998年5月(L)〉

[DG(D)UCCG53087]

メーカー販売サイトはこちら

セルゲイ・プロコフィエフ(Sergei Prokofiev 1891~1953)

交響曲第6番(1946~47)

「戦争交響曲」として名高い第5番(1944)ではなくなぜ第6番なのかと言うと、この曲に関するプロコフィエフ自身の「現在われわれは大勝利に酔っているが、誰しも癒すことのできない傷を負っている。こういうことは忘れてはならないのだ」という言葉が遺されているから。第5番でも第3楽章などで死者への挽歌が奏でられるが、第6番の全編を覆う重さと暗さに作曲者の本音が表れている。交響曲全集を完成しているジャン・マルティノンの洗練された棒で。

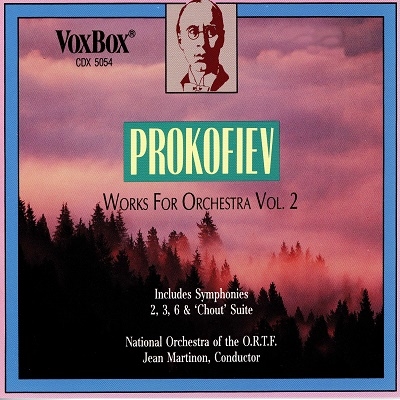

プロコフィエフ:交響曲第2番,第3番,第6番 他

ジャン・マルティノン指揮フランス国立放送管弦楽団

〈録音:1971年頃〉

[Vox Box(S)CDX5054(2枚組,海外盤)]

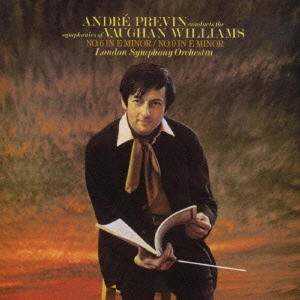

レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ(Ralph Vaughan Williams 1872~1958)

交響曲第6番(1944~47)

RVWの9曲の交響曲は、「英国の良心」とでも言うべき作品群だ。そのなかで大戦後に完成した第6番は本人が戦争の関連性を強く否定して「絶対音楽として理解してほしい」と語っているが、それまでの3楽章が狂乱のうちに進んだあとに、終始ピアニッシモで演奏される終楽章「エビローグ」が戦後に対する作曲者自身の心象風景を暗示しているのは間違いない。だから初演当時から「戦争交響曲」と位置付けられたのは当然ではないだろうか? 初演者ボールトに敬意を表しつつ、ここではプレヴィンの抒情を取り上げたい。

ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第6番,同第9番

アンドレ・プレヴィン指揮ロンドン交響楽団

〈録音:1968年,1971年〉

[RCA(S)BVCC38482]

メーカー販売サイトはこちら

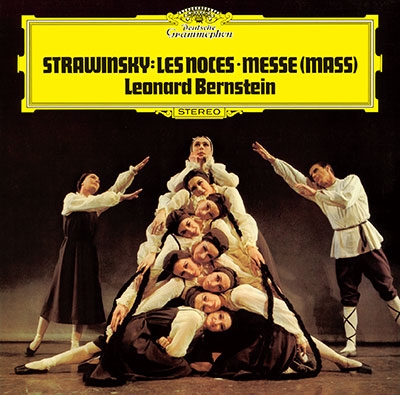

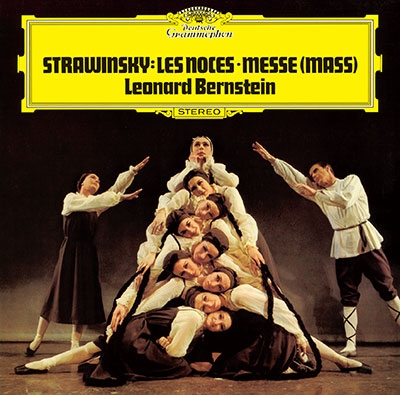

イーゴリ・ストラヴィンスキー(Igor Stravinsky 1882~1971)

ミサ曲(1944~47)

大戦中は戦火と無縁のアメリカに住んでいたストラヴィンスキーだが、作品のほとんどが外部からの委嘱作の合間を縫うようにして、自発的にこの「ミサ曲」を書いている。「モーツァルトのミサ曲に不満を覚えたから自分で書いた」という作曲者自身の発言は、照れ隠しのようなものではないだろうか? バーンスタイン盤が入手しやすいので、まずは一聴をオススメしたい。

なお声楽曲では「歌うレジスタンス」とも言えるプーランクのカンタータ《人間の顔》(1943)や、ヒンデミットのレクイエム《前庭に最後にライラックが咲いたとき》(1946)、ユダヤ人虐殺を告発したシェーンベルク《ワルシャワの生き残り》(1947)、バーンスタインの交響曲第2番《不安の時代》(1947~1949/65改訂)なども必聴だ。

ストラヴィンスキー:バレエ《結婚》,ミサ曲,バレエ《春の祭典》(1913年版)

レナード・バーンスタイン指揮イギリス・バッハ祝祭管弦楽団員 他

〈録音:1977年,1982年〉

[タワーレコード×ユニバーサル(S)PROC2188]

Select & Text=北村洋介(音楽ライター)