秋にじっくり聴きたい作曲家と言えば、もちろんマーラー! 「レコード芸術ONLINE」創刊1周年記念特別企画「芸術の秋、マーラーの秋」では、マーラーに関するさまざまなテーマについて、ディスクとともに紹介していきます。

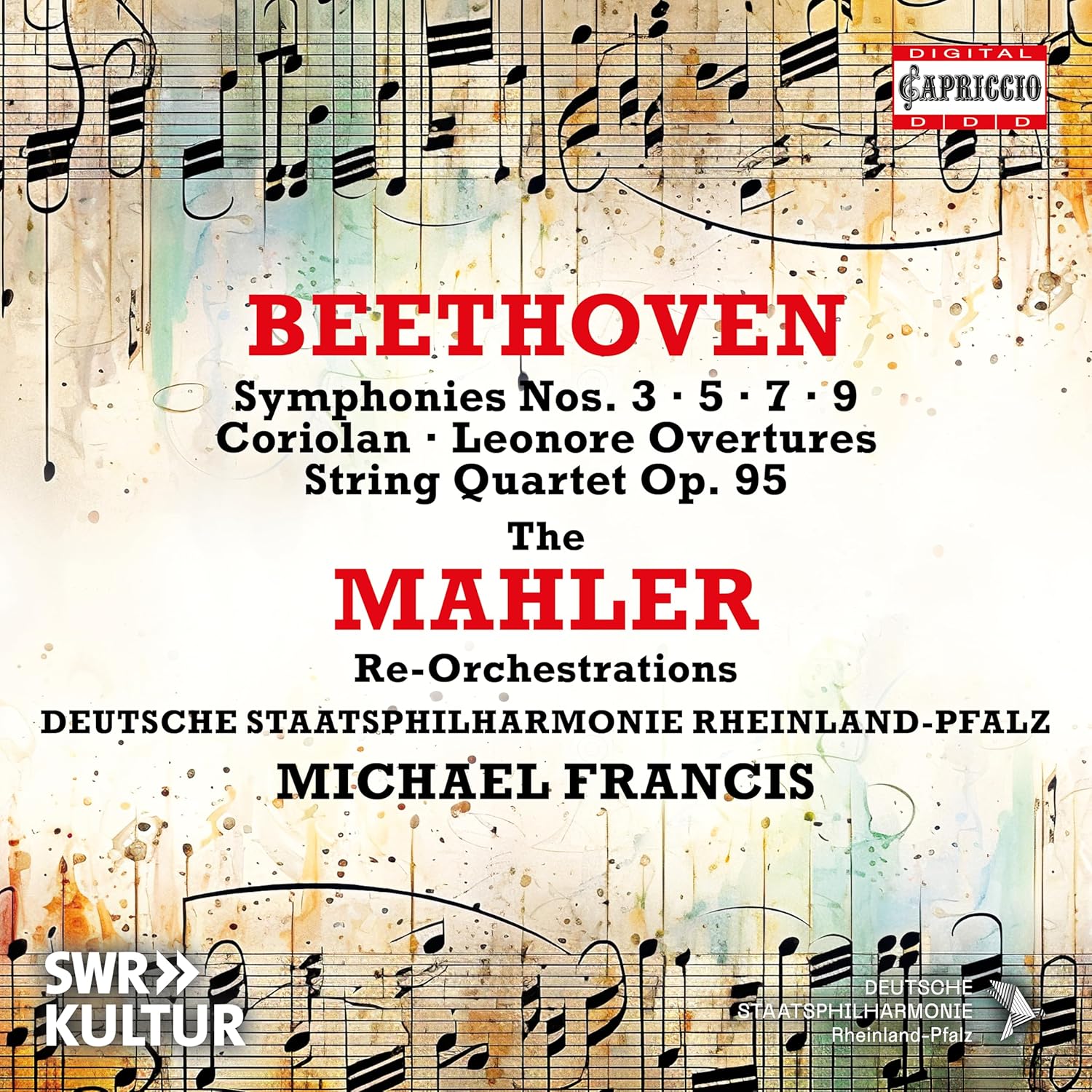

ここでは、マーラーが指揮する際に改訂を施したベートーヴェンやシューマンの交響曲などの、いわゆる「マーラー版」について、音楽ライターの北村洋介さんが紐解きます。

文:北村 洋介(音楽ライター)

「マーラー版」は「指揮者マーラー」を知る手がかり

マーラーについて語る場合、どうしても作曲家マーラーとその名盤について論じることになりがちです。しかしウィーン国立歌劇場やメトロポリタン歌劇場のシェフを務め、ウィーン・フィルやニューヨーク・フィルで数々の演奏会を指揮してきた「指揮者マーラー」の芸術について、思いをはせることが難しいのが実情です(一部楽曲のピアノロールによる演奏があるとはいえ、指揮した録音が残っていないのが本当に残念!)。ただし「指揮者マーラー」について考える手がかりとなるのが「マーラー版」の存在です。20世紀前半までの名指揮者たちと同様に、マーラーも出版されている名曲のスコアに書き込みを入れて指揮しています。これら「マーラー版」が「指揮者マーラー」の一面を表していると考えて、そのいくつかの例をディスクとともにご紹介します。

オーケストラの弦楽パートによる演奏を想定

シューベルト《死と乙女》弦楽合奏版

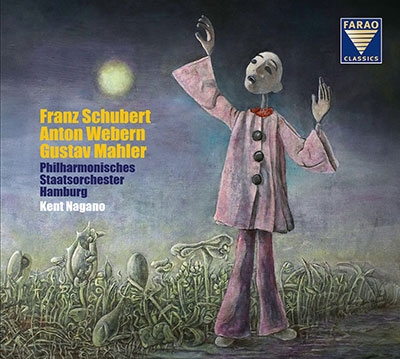

最初は、シューベルトの弦楽四重奏曲《死と乙女》弦楽合奏版です。この編曲は1894年に一部が初演されたものの、その後忘れられていました。1980年代になって書き込み入りのスコアが発見され、1984年に出版されたものです。弦楽四重奏曲ではこのほか、ベートーヴェン《セリオーソ》も編曲しています。弦楽四重奏曲を弦楽合奏曲にする場合、単純にチェロにコントラバスを重ねるだけで充分なように思えますが、マーラーは違いました。もちろんそういう部分もありますが、第1楽章第2主題が出てくる箇所ではコントラバスがピッツィカートでベースを補強し、再現部ではヴィオラとチェロを重ねて、コントラバスにチェロパートを弾かせています。こうした工夫が「指揮者マーラー」の感覚なのでしょう。

基本的に楽譜のカットやダイナミクスの変更はないのですが、第2楽章の第4変奏で弱音器を付けさせるとともに、第1ヴァイオリンの人数を3プルト6人に減らすよう指示しています。前後との対比感を強める措置ですが、注目はその人数で、「減らして6人」ということは、第1ヴァイオリンはその倍の人数が必要になるでしょう。つまり、マーラーが想定した編成は自身が指揮するオーケストラの弦楽器パートだったのです。同編曲版の録音は室内アンサンブルによる指揮者なしのものが大多数ですが、最近発売されたナガノ=ハンブルク・フィルによる録音は大編成ですし、指揮者もマーラーのエキスパートですのでおススメです。

シューベルト:弦楽四重奏曲《死と乙女》(マーラー編・弦楽オーケストラ版)

〔併録曲/ウェーベルン:弦楽四重奏のための緩徐楽章,シューベルト:6つのドイツ舞曲 D820(ウェーベルン編・管弦楽版)〕

ケント・ナガノ指揮ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団

〈録音:2021年〉

[Farao Classics(D)B108116(海外盤)]

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。