秋にじっくり聴きたい作曲家と言えば、もちろんマーラー! 「レコード芸術ONLINE」創刊1周年記念特別企画「芸術の秋、マーラーの秋」では、マーラーに関するさまざまなテーマについて、ディスクとともに紹介していきます。

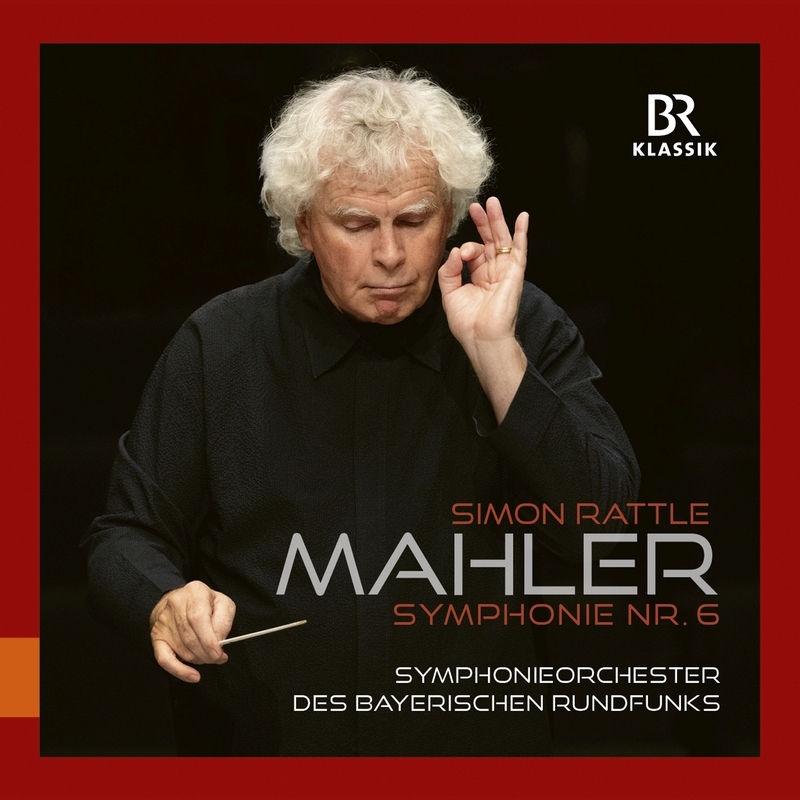

ここでは、マーラー指揮者として名を馳せるサイモン・ラトルが、節目の演目として取り上げることの多い《悲劇的》の録音4種(バーミンガム市響とのセッション、ベルリン・フィルとのライブ2種、バイエルン放送響とのライブ)について、城所孝吉さんに考察していただきます。なおラトルは一貫して第2楽章アンダンテ・モデラート、第3楽章スケルツォの順番で演奏していることを付記しておきます。

Text=城所孝吉(音楽評論)

終楽章におけるふたつの解釈の可能性

――「英雄の死」か、「曖昧な結末」か

マーラーの交響曲第6番には、原則的にふたつの解釈の可能性がある。同作が「英雄」の戦いをテーマとしていることは、言うまでもない。しかし彼が最後に敵に打たれて死ぬのか、それとも明確な結末がないままに終わるのかについては、意見が分かれる。

サイモン・ラトルは、その両方を実践している。普通指揮者は、ひとつの読みを決めたらあまり方向転換はしないものだが、彼は時期によって終楽章の表現を変えており、現在でも確定していない。おそらくそれは、両方に意義と正当性があり、どちらが正しいとは言えないからだろう。演奏は何度でも繰り返せるものなので、無理に決める必要はないし、有効なアプローチだと思う。

一般に第4楽章は、第1楽章から続いてきた戦いの「最終戦」と考えられている。その際第1主題は激烈な戦い、第2主題は勝利への希望を象徴している。展開部では、今にも勝利に手が届くというというところで第1回目のハンマーが落ち、英雄は負傷。それをこらえて戦い、持ち直したかと思われる瞬間に、さらに第2回目のハンマーが振り下ろされる。再現部は勝利への希望(第2主題)で開始するものの、やがて最後の激烈な戦闘(第1主題)へと突入。再び勝利の兆しが見え、それがイ長調で確立されかけるが、コーダの第3回目のハンマーで曲想は暗転する。マーラーは最終稿で3回目を削除したが、それが「作曲家は明確な敗北を取り下げ、曖昧なまま終わらせた」という解釈を生み出したわけである。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。