10月に開催される「ショパン国際ピアノ・コンクール」。ファイナル(10月18日~20日)まで勝ち残ったコンテスタントが演奏するのは、2曲のピアノ協奏曲です。ところが、現在聴かれるような演奏をショパンが思い描いていたかについては、議論が分かれるところです。その「リアル」と再現の可能性について、『ピアノ協奏曲の誕生 19世紀ヴィルトゥオーソ音楽史』の著者である音楽学者の小岩信治さんに考察していただきました。ファイナルの前に、ディスクを通して考えてみませんか?

[関連リンク]

・ショパン国際ピアノ・コンクール特設ページ(音楽之友社HP内)はこちら

・ショパン国際ピアノ・コンクール公式ホームページ(ポーランド語)はこちら

・コンテスタントのディスク10選+おすすめ副読本3選(レコード芸術ONLINE内)はこちら

文・選=小岩 信治(音楽学)

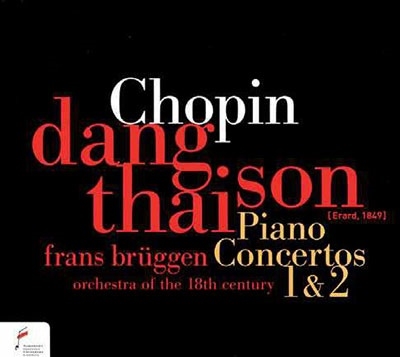

ダン・タイ・ソンとブリュッヘン=18世紀オケによる

「挑戦的」な協奏曲録音の登場

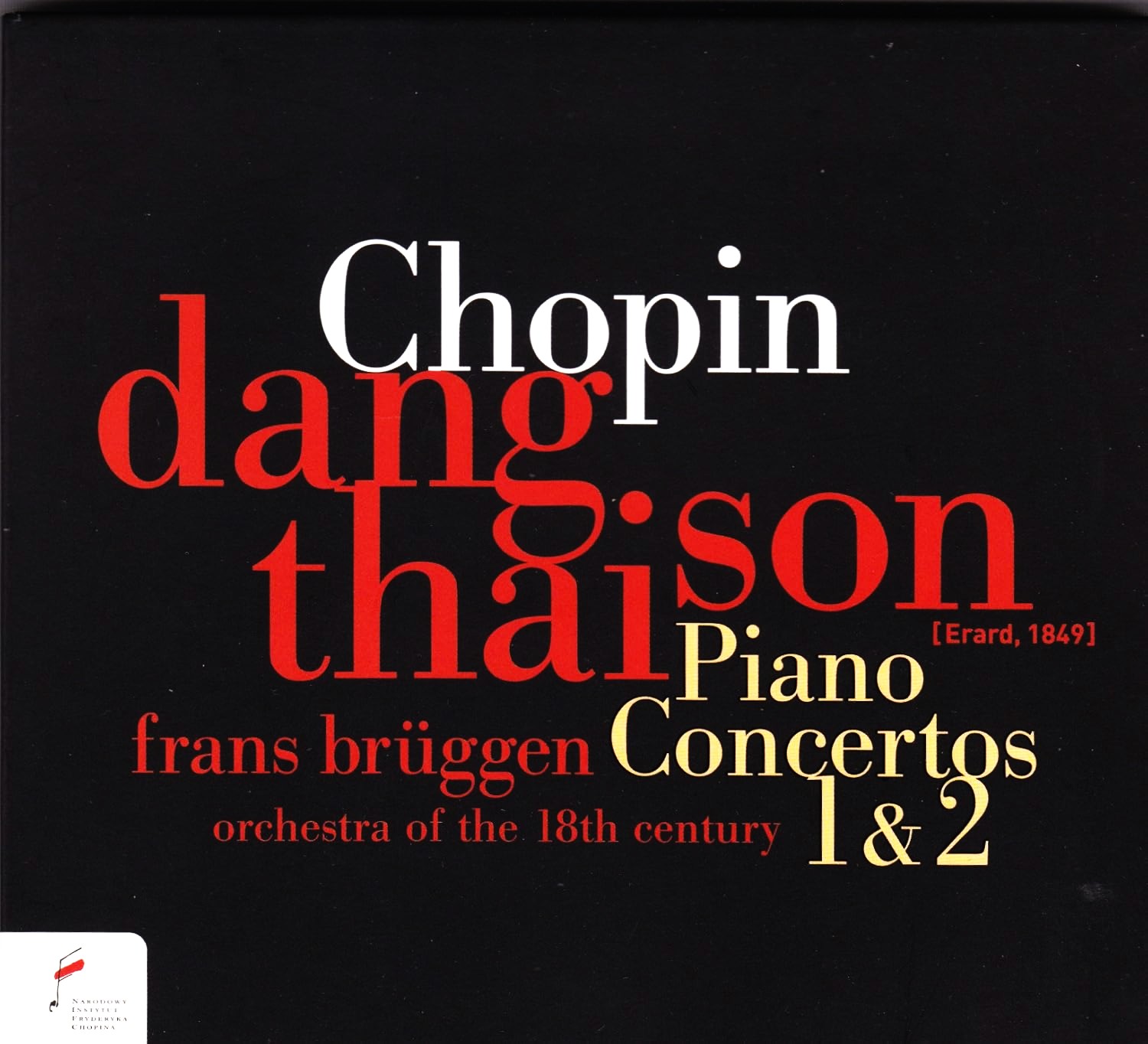

2005年、ダン・タイ・ソンと18世紀オーケストラ(フランス・ブリュッへン指揮)による録音は、ショパンのピアノ協奏曲2曲の、積年のイメージに対する挑戦だったように思う。ダンが1849年のエラール・ピアノを弾いていることが示すように、この演奏はピリオド楽器を使って、失われた過去の楽器や演奏法を積極的に活かそうとするもの。弦楽器はノン・ビブラートの響きを活かしてピアノと繊細に応答し、管打楽器の折々の鋭い叫びが聴き手の記憶に刻まれる。ブリュッヘン率いるオーケストラの面々は、この曲の「遊び」の可能性を示すべく、そのチャンスを虎視眈々と狙うかのようだ。

「18世紀」オーケストラによる19世紀のショパン作品の演奏は、ピリオド楽器演奏のレパートリーが19世紀以降に本格的に広がった時代を象徴している。ショパンの協奏曲のピリオド楽器による収録はすでに90年代末のアックスとジ・エイジ・オヴ・エンライトゥンメント管があるが、18世紀管のメンバーからはさらに自由なサウンドが聞こえてくる。18世紀オケの魅力をその後2018年、第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールで知った方も多いだろう。彼らと《第2番》を協演した川口成彦は第2位に輝いた。同様に「古楽」の専門家集団フライブルク・バロック(!)・オーケストラはメルニコフとシューマンの《ピアノ協奏曲》を2014年に録音している。

ショパン:ピアノ協奏曲第1番,同第2番

ダン・タイ・ソン(fp[1849年製エラール])

フランス・ブリュッへン指揮18世紀オーケストラ

〈録音:2005年9月〉

[NIFC(D)NIFCCD004]

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。