インタビュー・文=鷲野彰子(音楽学)

取材協力=東京エムプラス

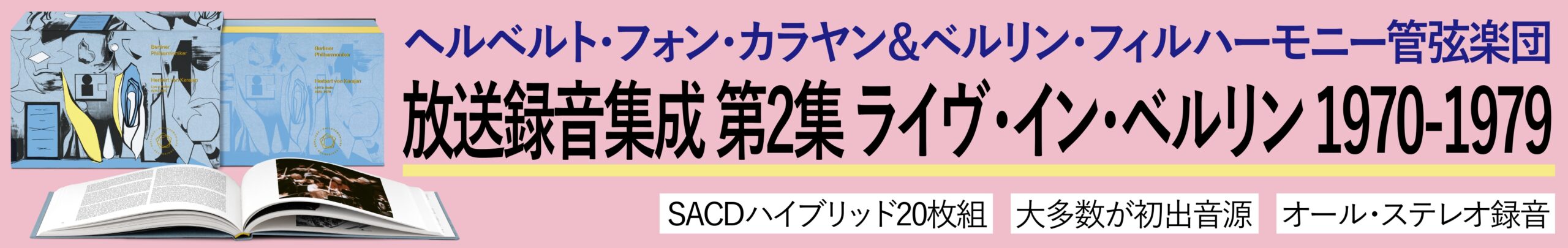

オランダを拠点に活躍するピアニスト&フォルテピアニスト、七條恵子が新たなアルバムをリリースする。テーマはオランダ人外交官、ファン・スヴィーテン男爵のサロン。作曲家モーツァルトがたびたび参加してインスピレーションを得ていた空間だ。七條は、ピアノ製作会社フレール・エ・スール・シュタインが1802年に製造したフォルテピアノを使用して、モーツァルトが過ごした音世界を再創造するプログラムを演奏・録音したのだった。

今回はこの注目盤の裏側を探るべく、七條にオンラインでインタビューを行った。楽器や内容について伺うなかで、彼女のオーセンティシティ観など、興味深い話も次々飛び出した。

ある午後、ファン・スヴィーテン男爵のサロンより

〔J. S. バッハ:シンフォニア第9番ヘ短調 BWV.795,

モーツァルト:ピアノ・ソナタ第12番ヘ長調 K.332,

転調するプレリュード(ヘ長調からハ長調へ) K.624/626a,

幻想曲ハ短調 K.475,

ピアノ・ソナタ第14番ハ短調 K.457,

C. P. E. バッハ:クラヴィーア小品イ長調 Wq.117-1, H.241〕

七條恵子(フォルテピアノ)

使用楽器:フレール・エ・スール・シュタイン(1802年製)

〈録音:2024年〉

[Challenge Classics(D)XCC720004]

楽器の限界が、往時の音楽をつくる

───使用楽器のフレール・エ・スール・シュタイン(1802年製)はご自身の楽器ですか?ワルターをもっている人が多いですが。

七條 私が所有する楽器です。この時代の楽器はワルターも含めスピーチする楽器ですが、シュタインは細かな発話までよりダイレクトに指で鍵盤に伝えることができ、そのような楽器に惹かれました。

この楽器製作者の父であるシュタインの楽器はモーツァルトが好んでいたことで知られますが、私が所有する彼の娘と息子が共同製作していた時期の楽器にも父シュタインの影響がしっかり残っています。そこに新しい楽器の可能性を探るために、実験的に上の半オクターブを拡張したように見受けられます。5オクターヴの楽器でも高音には3弦張るのが一般的ですが、この楽器は5オクターヴ半全てが2弦です。楽器の性格は5オクターヴの特徴そのもので、その上の半オクターヴはとても小さな音量です。そもそもバックチェックが付いていないので、強く鍵盤を押してしまうとハンマーが跳ね返って2回連打するということが起き、大きな音を出すには不向きです。パワーでなんとかしようとしても音が出ません。でも、それが強弱記号の意味を考えるきっかけになりました。フォルテの意味を深さや幅や距離感、密度など、幾つもの側面で捉えることができることを教えられました。

───そうはいっても高音が鳴らない、というのは困りませんか。

七條 高音は鳴りにくいといっても、低音から倍音がものすごくよく鳴っているので、それにうまく乗せてしまえばよく鳴ります。鳴らないと思う時には、実はそれほど鳴らす必要のない場合か、逆にベートーヴェンなどではそのような限界の音を鳴らした方が音楽が生きることもあります。

───どのようなペダルが装備されていますか。特に最後のC. P. E. バッハの曲は濁りがないけれどずっと途切れずに音が響いていて、どんな風にペダルを使用したのかな、と思いながら聴いたのですが。

七條 この楽器に付いているペダルはダンパー・ペダルのみです。モデラートなどは付いていません。最後の曲は、最初から最後までダンパー・ペダルを踏みっぱなしで弾きました。この楽器が2弦だからできるんだと思います。ただ、ものすごく小さな音で弾きました。非常にタッチに敏感な楽器なので、コントロールが泣くほど難しかったですけれど(笑)。

七條恵子 Keiko Shichijo

徳島県出身。オランダ在住。ピアニスト&フォルテピアニストとして、幅広いレパートリーで演奏活動を展開中。桐朋学園大学、東京藝術大学大学院、アムステルダム音楽院、ベルギー王立ゲント音楽院に学ぶ。ブルージュ国際古楽コンクール、国際古楽コンクール「A.Tre」などで受賞。ラ・フォル・ジュルネをはじめ、各国の音楽祭に出演。ティルブルグ音楽院、ゲント音楽院で教鞭もとる。録音面では、ソロ・アルバムとして『ベートーヴェン1802』(Et’cetera)、『サティ/ピアノ作品集』(Acoustic Revive)などいくつかをリリースし、それぞれ高評価を得ている。

公式サイト

モーツァルトの視点から見えてくるもの

───綿密に組まれたとても興味深いプログラムですね。構成の意図や経緯を聞かせて下さい。

七條 私はもともとフォルテピアノでJ. S. バッハの曲やC. P. E. バッハの曲を弾くのが好きなのです。オーセンティックかというところでは疑問視されますけど。非常に宗教的な色合いが強い時代から、C. P. E. バッハの時代を経由してモーツァルトの時代に移行するにつれて楽器も音楽も人間味がある感じになり、そこに親近感を感じています。バッハの音楽をモーツァルトがどう見ていたか、という観点から、フォルテピアノでバッハを弾くことで、それが再発見できるのでは、と考えました。

また、その頃の演奏会のスタイルとして即興して次の曲の調性へと移行する慣習があったので、ヘ長調からハ長調へ移行するプレリュードを、ヘ長調のソナタとハ短調のファンタジーの曲間に挟みました。色々な調に飛ぶし、当時の即興的な感じが含まれています。ハ短調幻想曲は、爆発的エネルギーや疾風怒濤感があり、C. P. E. バッハを彷彿とさせます。ここで取り上げた2つのソナタは両方ともドラマチックだけれど全然やり方が違って、その対比も面白いと思います。モーツァルトの《ソナタ》K.332は大好きな曲で、時にパパゲーノっぽい雰囲気を醸し出すとても楽しい曲です。

───ライナーノーツにも書かれていましたが、ハ短調のモーツァルトの《ソナタ》とバッハの《音楽の捧げ物》の共通点も面白いですね。

七條 この《ソナタ》は対位法の手法が垣間見られるのですが、モーツァルトは対位法をうまく取り入れたことで、感情表現の幅や深みを広げた気がします。自分の言葉にしていて、モーツァルトのアーティスト魂を感じ、感動を覚えます。

───最後のC. P. E. バッハはアンコールのような意味合いでしょうか。

七條 非常にドラマチックで重い感じの曲が続くので、そこから解放する意味合いがありました。通常はハープシコードなどでジーグっぽく演奏するんだと思いますが。当時の楽器は色んなストップを用いましたが、その装置を使う場合はセクションごとにしか変更できません。セクション全体にわたってペダルを踏みっぱなして音色を楽しむような時代でしたし、楽器も著しく変化した時代で、音楽家の創造性もそこから刺激を受けていたと思います。セクション全体にわたって一色特別な色使いにするという手法を私なりに取り入れたら、曲全体をペダルを踏みっぱなしで弾く、というやり方になりました。当時の音楽家は色々試したはずで、私自身も試していきたいと思います。

古く、新しく、人間的な、ふぞろいの美意識

───ライナーノーツにライネッケや19世紀の演奏に刺激を受けたことが書かれていました。

七條 古楽ではオーセンティシティについてよく言及されますが、現代の私たちの主観が入り込むのは不可避で純粋な過去ではあり得ません。またオーセンティシティを追い求めても演奏家の創造性が必要です。18世紀の文献に書かれているアゴーギクやルバート、テンポなどの慣習がピアノロールの演奏にまだ残っており、何度も演奏を聴くうちにこれまでの固定観念のようなものが外れていく感じがしました。そこがすごく面白くて。19世紀の演奏家によるモーツァルトの演奏が、ものすごく新しいものだという気がしてきました。音を足したり、テンポを前に速めたり、1つの音も平等に扱わないところがとても新鮮で、人間味があるように感じました。それはフォルテピアノという楽器がもつ美意識に近いのだと思います。この楽器は各音域の性格が異なり、バランスをとりながらいかに弾くかが求められるので。彼らの演奏は8分音符の長さが全て違い、レトリックの力も倍増します。アルペジオを少し入れるだけで奥行きがかわりますし、音楽が呼吸するようになるというのか、凸凹するようになってくるのが面白く、常時勉強中です。

───19世紀の演奏家の中でライネッケの他に特に気になる演奏家はいますか。

七條 レシェティツキの録音がすごく好きです。『レシェティツキの弟子たち』(サクラフォン)というCDのシリーズも。それから、少し後の時代になりますがモンポウも好きです。彼の演奏も今の演奏とは全然違います。アルペジオも多いし、安定しないテンポ感だし、表現力が非常に豊かです。

───今後、取り組んでみたい曲はありますか。

七條 モーツァルトの録音の延長上で、という意味では協奏曲でしょうか。協奏曲の場合、今はオーケストラ・パートを全てトゥッティで演奏しますが、本来は全員でトゥッティとして演奏する部分と、室内楽として鍵盤楽器と一緒に演奏する部分の双方が含まれていたという説があります。現代の演奏形態では、音量の小さいフォルテピアノが埋もれてしまいますが、そうした形態にすることで音量の問題はなくなるはずで、加えて室内楽の親密な対話と、トゥッティの規模の大きさが、楽曲にさらに奥行きを加え、新しい魅力を発見できると思うし、ぜひ取り組みたいことの1つです。またモンポウの曲を、初期のものは歴史的楽器で、時代に沿ってピアノを変えて演奏する、というのもやってみたいです。

七條恵子 関連ディスク

ベートーヴェン1802

〔ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番ニ短調 Op.31-2《テンペスト》,ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 Op.27-2《月光》,創作主題による15の変奏曲とフーガ 変ホ長調 Op.35《エロイカ変奏曲》〕

七條恵子(フォルテピアノ)

〈録音:2016年8月〉[Et’cetera(D)PKTC1658]