インタビュー・文=小味渕 彦之(音楽評論)

取材協力=日本コロムビア、京都市交響楽団

写真提供=京都市交響楽団

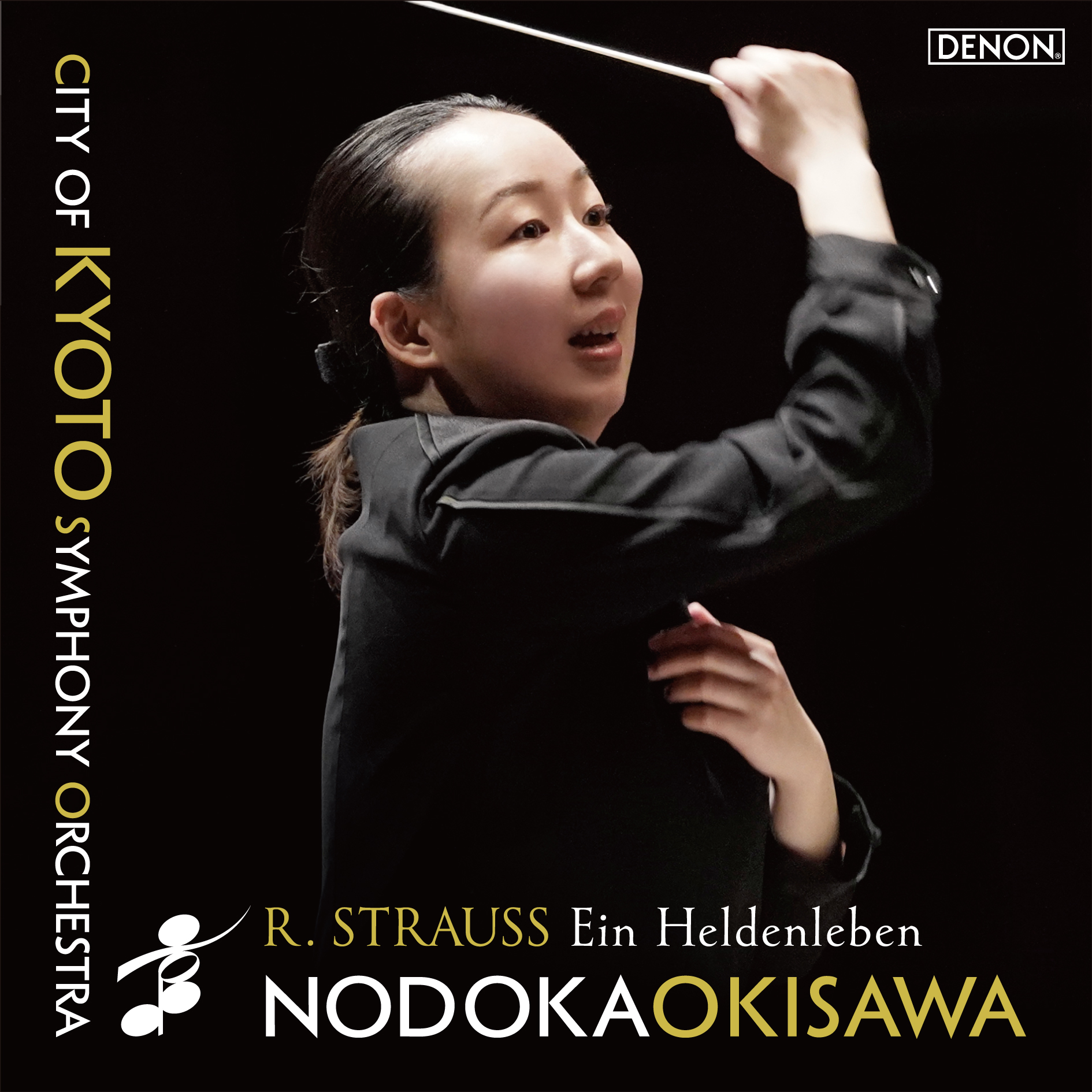

3年前に常任指揮者となってから快進撃を続ける沖澤のどか=京都市交響楽団(以下「京響」)が、この組み合わせによるデビュー盤となるR.シュトラウス《英雄の生涯》を発売した。それを記念して、「最新盤レビュー」でもご紹介いただいた音楽評論家の小味渕彦之さんによるインタビューを行なった(9月2日、オンラインによる)。以下、沖澤さんの率直な言葉をたっぷりとお届けしよう。

R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》

沖澤のどか指揮京都市交響楽団,会田莉凡(vn)

〈録音:2025年3月(L)〉

[デンオン(D)COCQ85636]

【試聴・購入はこちら】

《英雄の生涯》は京響とのひとつの

金字塔にしたいと思って選びました

――今回のCD発売はR.シュトラウスの《英雄の生涯》ですが、沖澤さんにとってシュトラウスという作曲家はどのような位置付けになりますか。

2018年に東京国際指揮者コンクール本選の自由曲で《ドン・ファン》を選んだのですが、その時から積極的に取り組んでいて、翌年のブザンソン指揮者コンクールで《死と変容》だったり、折に触れ、大事な時に取り上げてきています。《英雄の生涯》はこの録音の時に演奏したのが初めてでした。オーケストラと指揮者の関係、コンサートマスターの力量、それぞれのアンサンブル、全体のサウンドなど、オーケストラのすべてが詰まったやりがいのある作品です。京響との3年目のひとつの金字塔のようにしたいと思って選びました。あと、ドイツの音楽大学ではオペラとオーケストラと2つの指揮のレッスンがあったんですけど、オペラの指揮では《ばらの騎士》に1年かけて取り組んだこともあって、今後はシュトラウスのオペラにも取り組めればいいなと思っています。

――今回、京響との演奏会を終えた時に、沖澤さんご自身ではどのような感触を得られましたか。

京響の持ち味である大胆さ、迫力、切れ味の良さ、それから今年度からソロ・コンサートマスターになった会田莉凡さんのすばらしさが全面に出た、手前味噌ですけど、よい演奏になりました。オーケストラ全体が鳴った時に音の厚みがあることと、大きなうねるような流れをつくることができるというのは、日本のオーケストラとしても珍しいんじゃないかなと思います。

リスクを負ってでも、面白いことを

やった方がライヴの良さが出る

――沖澤さんが指揮をする時に、何を目指しますか。

スコアから読み取るテンポや表現は追求していますが、目の前にいるオーケストラがいい音で鳴ることを常に考えています。指揮で邪魔しないことが一番ですが、吹きやすかったり、弾きやすければいい音が出るかというと、そういうわけでもないんです。ゆっくりだったら速いパッセージは吹きやすいかもしれないけど、音楽の流れが澱んだら、オーケストラとしてはいい音は出ない。まずは自分のテンポなり考えてきたことを提示してみて、それからどんな音が鳴るか反応を見ながらやっていくので、一概にこうとは言いづらいですね。その点で京響とは付き合いも長くなってきたので、『もうちょっと押しても、この人たちはできるぞ』なんていうラインが見えてきたのは面白いなと感じています。

――そういったプロセスはリハーサルの中で変わっていくと思いますが、本番にだけ起こることはありますか。

私は特に京響とは時間もたっぷり使ってリハーサルをしているのですが、《英雄の生涯》の時は、初めて3日間の練習すべてを本番の会場である京都コンサートホールでリハーサルができたので、オーケストラの響きのつくり方、トランペットのバンダのバランスなど、時間をかけて吟味できました。弦の分奏もしたのですが、そのせいか、最後の感動的な部分の響きのつくり方など、十分に楽器が鳴るように感じたので、本番で少しテンポをゆっくりとしてみたりしました。京響の本番のノリを型にははめこみたくないですね。

ー―私が沖澤さんの指揮する演奏を聴かせていただく中で、オーケストラの無理なドライブだとか、強引に鳴らすなんてことを、感じたことがないのですが、その辺りは意識していますか。

音楽の自然な流れが大事だと考えているので、ある程度のドライブはしますけど、無理やり鳴らすという感覚はもともと備わっていないと思います。何か仕掛けようとした時に反応を待ってからだと遅いので、出たとこ勝負でいくことも多いです。それがうまくいったときの快感とか、お客様の反応とか、オーケストラのアドレナリンが出る感覚というのがあるので、百発百中とはいかなくてもある程度はリスクを負ってでも、面白いことをやった方がライヴの良さが出ると思います。

――ライヴでは聴衆の存在が演奏を変えることがあるように思いますが、その点はどのように捉えていらっしゃいますか。

京響は定期演奏会にプレトークがあるのですが、お客様の反応がいいですよね。私は東北出身なので、コミュニケーションの取り方が関西の方とは違うんですが、京都にいるとお客様も話しかけてくださいますし、ちょっとしたことで笑ってくださったりする。演奏中もお客様からのエネルギーを感じられるようになりました。来年3月に《コジ・ファン・トゥッテ》を演奏会形式で行なうのですが、それも会場のお客様が「わろてくれたらいいな」と期待しています。

沖澤のどか Nodoka Okisawa Profile

青森県生まれ。幼少期からピアノ、チェロ、オーボエを学ぶ。東京藝術大学で高関健、尾高忠明両氏に師事して修士号を取得。2019年ハンス・アイスラー音楽大学ベルリンでC.エーヴァルトとH.バウム両氏のもと第2の修士号を取得。2019年ブザンソン国際指揮者コンクール優勝、併せてオーケストラ賞と聴衆賞を受賞。2018年東京国際音楽コンクール〈指揮〉(現・東京国際指揮者コンクール)優勝。2020~22年ベルリン・フィル・カラヤン・アカデミー奨学生、及びキリル・ペトレンコ氏のアシスタント。第28回(2020年度)渡邉曉雄音楽基金音楽賞、第21回(2022年度)齋藤秀雄メモリアル基金賞指揮部門、第1回(2023年度)毎日芸術賞ユニクロ賞、青森市長特別未来賞、令和6年度京都市芸術新人賞など受賞多数。ミュンヘン響2022/23シーズンのアーティスト・イン・レジデンス。2024年2月、総監督・小澤征爾氏の生前の指名でセイジ・オザワ松本フェスティバル史上初の首席客演指揮者に就任。「青い海と森の音楽祭」芸術総監督。ベルリン在住。2023年4月から京都市交響楽団第14代常任指揮者に就任。

京響とは高いレベルを目指してきたが

求める水準がぐっと上がってきました

――京響でも2029年3月末までの任期延長が発表されましたが、長くオーケストラと付き合ってこそできることは何でしょうか。

長い目で同じ作曲家にも取り組むことができます。この9月に、同じプログラムで8公演のツアーをするんです。これはなかなかゲストで行くオーケストラではできないので、終えた後にどういう関係になれるのかが楽しみです。あと長く付き合えば、一人ひとりを知ることができるので、例えば団員さんとのコンチェルトもしたいですね。また、子どもや幼児のための演奏会、そして学校の鑑賞会なども指揮することができます。遊び心とかメンバーの自主性を尊重して、そこから生まれる信頼感もあるのかなと思います。

――ここまでの京響との付き合いの中で、変化してきた部分というのはありますか。

求めるレベルはもともと高いところを目指してきたと思うのですが、水準がぐっと上がってきたと思います。定期演奏会のチケットがよく売れるようになったことは、モチベーションの向上になっています。そして、団員、事務局員の誰に対しても話を真っ直ぐに聞くということも大切ですね。指揮をしていく上でも正直でいることは大事で、できないなりにやっていかないと、上手にはならないんです。語学でもそうですけど、思い切ってやってみるのは大切です。

いろいろな国の料理を食べるように

女性作曲家や現代音楽も味わって欲しい

――演奏会の曲目のカップリングにはどのようなことを考えていますか。

自分がやりたい曲を選んでますが、過去の演奏歴を見てやっていないものを入れたり、有名な曲を入れたら少しマイナーな曲を組み合わせるとか。最近は女性作曲家の作品も選んでいます。自分と同じ性別というのは関係ないのですが、ドイツでメンデルスゾーンの勉強をした時に、フェリックスの姉のファニー・メンデルスゾーンのことがあまりに不遇だと思いましたし、今度取り上げるファランクも成功はしましたが、教授としての待遇が男性と違っていた。つまり、当時日の目を見なかった作曲家に光を当てたいということです。女性だからといって誰でも取り上げてしまうと、そればかりが目的みたいになるので、優れた作品を選んで演奏しようと考えています。

――現代の作品を入れられることも多いわけですが、現代の作品に対しての思いを聞かせてください。

現代曲に取り組む面白さは、誰も知らないということです。お客様も演奏者も良い意味で先入観なくそこに立ち会えると思います。指揮者としては正直に言えば、モーツァルトの交響曲をやるよりも現代曲の方が、ずっと気持ちは楽です。いくら変拍子が複雑だったり、奏法が難しくても、それぞれに『この曲はこうあるべき』というのがないじゃないですか。フラットな状態で、何もないところから音楽をつくっていく楽しさがありますし、現代音楽をどんどんやっていかないと、今後の名作が出てきません。なので新しい作品は好きで、よく取り上げています。

――聴き手としては、知らないものを聴くことに馴染めないこともあるわけですが、魅力を伝えるとすれば。

いろいろな国の料理を食べるじゃないですか。家庭でも和食だけじゃなくて、いろいろ作りますよね。なので、新しいものを味わう感覚ってちゃんと持ってると思います。こういう風に聴かなくっちゃいけないなんてないし、どういうスパイスを使っているのかなんて気にしなくていいから、ただ感覚として味わって欲しいですね。最近はインターネットにもわかりやすく短い解説があふれていて、簡単に予習できますが、そうじゃなくて、よくわからないものはわからないまま、「なんだこれ?」という感覚を楽しんでいただきたいです。

――お好きな作曲家というのは、名前を挙げることができますか。

たくさんいるのですが、モーツァルト、ドビュッシー、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーでしょうか。近現代が好きなのと、モーツァルトはいつ演奏してもうれしいです。

――これまでの指揮者として経験を積む中で、大きな出来事はありましたか。

才能がないとずっと言われてきたのですが、マスタークラスを受講した時に、下野竜也先生から背中を押していただいたことは大きかったです。ことあるごとに言葉をかけてくださって、それが力になっています。リッカルド・ムーティ先生にも太鼓判を押していただいたり、あとは、落ちたコンクールで励ましてもらう経験も多かったんです。音楽家っていつまでたっても自信を持てないものなので、そうした一人ひとりからかけてもらった言葉が大切な糧になっています。

沖澤のどかディスコグラフィ

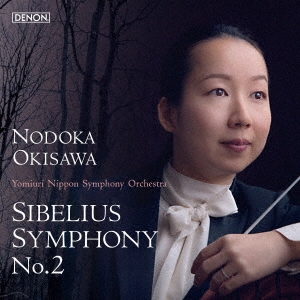

シベリウス:交響曲第2番

沖澤のどか指揮読売日本交響楽団

〈録音:2021年10月(L)〉

[デンオン(D)COCQ85619]

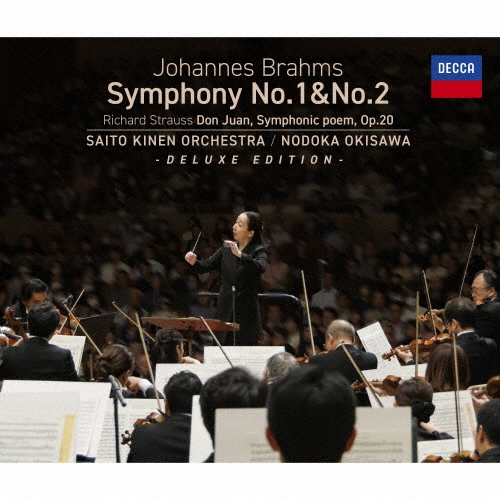

ブラームス:交響曲第1番,同第2番,R.シュトラウス:交響詩《ドン・ファン》

沖澤のどか指揮サイトウ・キネン・オーケストラ

〈録音:2024年8月(L)〉

[デッカ(D)UCCD45032(2枚組)]