インタビュー・文=岡本和子(通訳・翻訳・文筆家)

撮影=友澤綾乃

取材協力=ソニーミュージック

「彼との共演はいつも唯一無二の体験になる」(サー・サイモン・ラトル)

クリスティアン・ゲルハーヘルといえば、今やだれもが認めるドイツ歌曲界を代表するバリトン歌手。レパートリーは少ないが、オペラでも大活躍している。3月には東京・春・音楽祭2025で来日し、ワーグナー《パルジファル》のアンフォルタス役で観客を魅了。このたび、ソニークラシカルより最新録音の「ブラームス/歌曲集」もリリースされた。来日中、リサイタルなどもこなす多忙なスケジュールの合間に話をきくことができた。

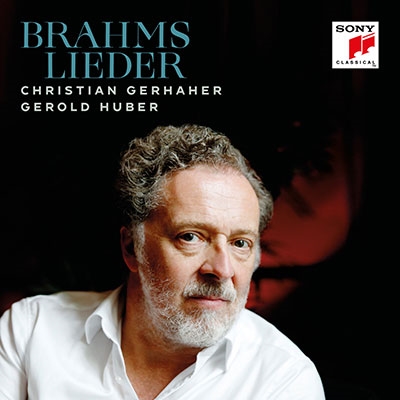

ブラームス/歌曲集

〔憧れ,裏切り者,窓辺で,永遠の愛,傷ついた若者,恋しい人のもとへ,9つの歌曲Op.32,他〕

クリスティアン・ゲルハーヘル(Br)ゲロルト・フーバー(p)

〈録音:2024年10月(L)〉

[Sony Classical(D)19802897352(海外盤)]

試聴・購入はこちら

リート歌手、オペラを歌う

今年はヨハン・シュトラウス生誕200周年。《こうもり》のアイゼンシュタイン役も当たり役にしている彼だが、意外な言葉が……。

ゲルハーヘル(以下、G) オペレッタは大嫌い(苦笑)。クラシックの本質は聴衆を楽しませることではありません。“Conditio Humana”人間の心理を語るのがクラシックで、心理から目をそらすために書かれるのが娯楽音楽。「変えることのできない現実は忘れたほうが幸せ」という、《こうもり》で歌われる有名な歌が、娯楽音楽の本質をついています。良し悪しではなく、あくまでも好みの問題ですが、自分は現実を直視して掘り下げていくタイプなので、オペレッタは性に合いません。

シュトラウスなら、ヨハンではなくリヒャルトがいい?

G リヒャルトも駄目。彼の感傷的なところが苦手(苦笑)。これも好みの問題ですが。

ワーグナーとは相性がいいようで(笑)、よく歌っていますよね。東京・春・音楽祭の《パルジファル》は演奏会形式でしたが、初体験だったのでは?

G はい。オペラを演奏会形式で歌うこと自体、滅多にありません。でも、嫌いじゃない。歌劇場の舞台は客席と一線を画していて、ちょうど映画館のスクリーンのように、オーケストラ・ピットを挟んだ「異空間」で架空の物語が展開していきます。でもコンサートの場合、歌手はオーケストラと観客と同じ空間を共有していて、客席との境界線がありません。だから歌っているときの感覚が全然違います。それから演奏会形式だとオーケストラの音が細部までよく聞こえて、歌い易いです。歌劇場では、立ち位置によってオーケストラ・ピットの音がほとんど聴こえないこともあります。大抵は舞台の上と下で音楽が分離していて、合奏とは程遠いことをやっている。オーケストラの音が聞こえるように前に出て歌うと、「前時代的だ」「声量がないからだ」と酷評されるし、酷いもんです(溜息)。

ワーグナーといえば、2007年フランクフルト歌劇場で歌った《タンホイザー》のヴォルフラムで、オペラ歌手として一躍注目されるようになった。

G ええ。ワーグナーは大好きです。ワーグナーを歌うことで、オペラ歌手としての道が開けたと言っても過言ではありません。ヴォルフラムは私の声質に合っていて、何度歌っても飽きません。

バイロイト音楽祭にはまだ一度も出演していない?

G 昔、ベックメッサー役(《マイスタージンガー》)を打診されたことがあったのですが、自分には合わないと思って断ったら、以降、バイロイトから電話がかかってこなくなった(笑)。ワーグナーといえば来年、ザルツブルクのイースター音楽祭の《ラインの黄金》(新しく制作される⦅指環⦆チクルスの第1弾)で、初めてヴォータンを歌うのを楽しみにしています。

リート歌手としてデビューして、今でも自分の本領は歌曲だと様々なインタビューでおっしゃっていますが、どうしてオペラを歌うように? 歌うことで声は変化しましたか?

G 自分の声に合う役柄があればオペラも歌ってみたいという思いは、最初からありました。今ではモンテヴェルディからホリガーまで、様々な時代のオペラのレパートリーを歌っています。イタリア・オペラとフランス・オペラも、機会は少ないですが、歌っています。

オペラを歌うことで、声の響きに幅と深みが増し、強いアタックが出せるようになり、長いフレーズも歌いやすくなりました。シューマンの《ゲーテのファウストからの情景》のような一瞬たりとも気が抜けない大曲でも、途中で力尽きることなく歌いきることができるのは、オペラで声が鍛えられたおかげです。

リート歌手はオペラを歌ったほうが声の可能性が広がると思いますが、役は選んだほうがいいですね。例えば、リート歌手がいきなり《ヴォツェック》を歌うのは、危険です。喉をつぶします。あと私の場合、歌曲とオペラの公演が続くときは、先に歌曲を歌うようにしています。ドラマティックに声をはりあげた直後に、繊細さが求められるリートの声に切り替えるのが難しいからです。

クリスティアン・ゲルハーヘル (Christian Gerhaher)

1969年、バイエルン生まれのバリトン歌手。ミュンヘン大学で医学を修める傍ら、ミュンヘン音楽大学の聴講生として声楽を学ぶ。ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ、エリーザベト・シュヴァルツコップ、インゲ・ボルクらによるマスタークラスに参加して研鑽を積む。ピアニストのゲロルト・フーバーと30年以上デュオを組み、世界各地の主要ホールや音楽祭で演奏し高い評価を受けている。多くの著名指揮者や一流オーケストラと共演しており、ベルリン・フィルでは専属アーティストも務めた。教育者としても活動し、ミュンヘン音大やロンドンの王立音楽アカデミーでも教鞭を執っている

医学部に在籍しながら、“独学”で声楽を習得

ドイツ歌曲に魅力を感じるようになったきっかけは?

G 子供のころヴァイオリン、そしてヴィオラを学んでいました。でも上達しなかったので近所の合唱団に入り、そこで声の魅力に目覚めました。ドイツ歌曲の虜になったのは、学生時代に幼なじみのピアニスト、ゲロルト・フーバーと聴いたヘルマン・プライのドイツ歌曲の演奏会がきっかけでした。プログラムはシューマンの歌曲集でしたが、素晴らしかった! 感動した勢いでゲロルトに「シューマンの《詩人の恋》をやろう」ともちかけて、それが私たちのデュオの第一歩になりました。自分にとってシューマンは今でも一番大切な作曲家です。

ゲロルトとは同じ町で育ちました。彼の父親が私のヴァイオリンとヴィオラの先生で、私が入っていた合唱団の指揮もしていたので、子供のころから知っています。学校は違いましたが、同じ合唱団で歌っていました。40年以上の付き合いです。

大学は音楽ではなく、医学部に進学して、学位まで取得しているとか? 手の関節鏡に関するあなたの博士論文をみつけました。

G よく見つけましたね! ミュンヘン音楽大学は聴講生として顔を出していただけで、卒業したのはミュンヘン大学の医学部です。音大できちんと勉強しないまま、プロの音楽家になってしまったというわけです。最初は哲学科に入ったのですが、外科医になるために医学部に入り直しました。声楽の勉強も続けていましたが、医学との両立が難しくなったので、とりあえず学位だけ取得して、音楽の道を選びました。紆余曲折あった自分と違って、ゲロルトは最初からミュンヘン音大に進学して、ピアノ科を卒業しています(笑)。

ドイツ歌曲の巨匠といえば、やはり今年生誕100年を迎えるフィッシャー=ディースカウの名前が最初に浮かびますが、彼とはどのような関係だったのですか?

G ドイツ歌曲の歌い手として、彼は私の「お手本」でしたし、今でもそうです。サロンのような親密な空間で楽しむ「余興」にすぎなかったドイツ歌曲を、交響曲やオペラに劣らない、知的な一流の芸術として、広く知らしめたのは彼の功績です。彼がいなかったら、歌曲だけで演奏会を行なう今日の興行スタイルは存在しなかったでしょう。膨大な数の歌曲を録音していて、私もそれを聴いて育った一人ですが、あまりにも多くの録音を行なったため、どの曲も歌い方、音色が画一的になってしまった感があります。例えば、彼の有名なシューベルト歌曲の全集なども、「全集」にこだわりすぎたせいか、個々の作品の性格が十分に伝わってこないのです。

学生時代にミュンヘン音大で1学期だけ、ゲロルトとディースカウ先生のレッスンを受けました。2000年に《冬の旅》を録音したときにも、事前に歌を聴いてもらいました。でも、アンドレアス・シュミットやマティアス・ゲルネのように「師事した」わけではありません。私は音大卒ではないので、色々な歌手から勝手に学ばせてもらっただけで、「師匠」と呼べる人はいません。

響きや旋律だけで劇的に語らせるのがブラームスの魅力

このたびブラームスの歌曲集の新録音がリリースされますが、ブラームスに対して批判的なことで知られるあなたが、なぜ? と、正直、驚きました。

G ブラームスに怒りを覚えるのは、あれだけ世話になったシューマンの音楽的遺産を「価値のないもの」と見下して、無視したからです。彼にはシューマンの音楽が理解できなかった。とくに晩年の作品を「駄作」と酷評して、「夫の名誉を守るために、公表しないほうがいい」とクララに助言までしている。断じて許せません!

ブラームスの歌曲は、歌詞に寄り添うシューマンとは違い、言葉は二の次で最初に音楽在りきで書かれています。詩はインスピレーションを得るための「素材」にすぎません。彼が選ぶのは感傷的な三流詩人ばかりで、言葉と音楽の流れが一致しないこともあります。でも重厚な響き、旋律だけで劇的に語らせるのがブラームスの魅力で、私もその魅力に負けたというわけです(笑)。ブラームスを歌っているとヴィオラになったような気分になります。彼にとって大事なのは「音色」であって、「言葉」ではないのです。

すでに「巨匠」の域に達しているゲルハーヘルだが、いまだに極度のアガリ性だという。舞台に立つときはいつも同じトレンチコートを着て会場に行かないと落ち着かない。本番のある日のランチは必ずスパゲッティ・カルボナーラを食べるという習慣は、最近新たな「ルーチン」に変わったらしい。次の録音は未定だが、フーゴ・ヴォルフに興味があるという。相性は問題ないだろう。むしろ、ぴったりかもしれない。

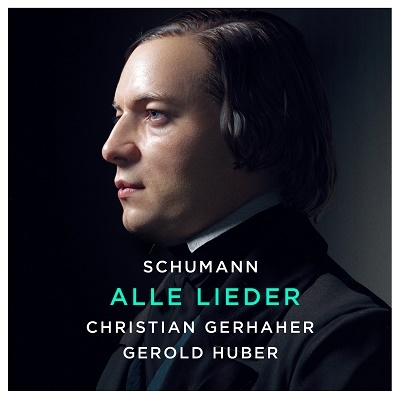

シューマン/歌曲全集

クリスティアン・ゲルハーヘル(Br)ゲロルト・フーバー(p)

〈録音:2004~2020年〉

[Sony Classical(D)19439780112(11枚組,海外盤)]

試聴・購入はこちら

ゲルハーヘル先生のワンポイント・レッスン

声の明暗を使った歌曲のテクニック (有料会員限定)

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。