Interview & Text=山野 雄大(ライター/音楽・舞踊評論)

写真:かくたみほ/通訳:井上裕佳子

取材協力:ソニーミュージック、LEGARE

偉大なチェリスト、ヨーヨー・マが2年ぶりに来日、9年ぶりとなる無伴奏チェロ・リサイタルを全国3都市で開催した。その東京公演(コンサートレポートは記事の一番下を参照)の前に、『レコード芸術ONLINE』のためにインタビューに応じてくれた。旧『レコード芸術』誌ですでに幾度もお話をうかがっており、そのたびにユーモアと知性の対位法を愉しく炸裂させるヨーヨーさん──世界的巨匠ながら、その笑顔はいつも変わらず親しげだ──に、新アルバム『ベートーヴェン・フォー・スリー 交響曲第1番/ピアノ三重奏曲《幽霊》&《街の歌》』についてお話をうかがった。

(編註:音楽学・音楽評論の本田裕暉さんにより最新盤レビューはこちら)

交響曲をピアノ三重奏で!

「3人のためのベートーヴェン」と銘打つように、その交響曲を名手揃いの三重奏で演奏したアルバムなのだが、このシリーズは巨匠ヨーヨー・マの生き生きと輝く現在を(絶大な信頼を寄せ合い、見事な呼吸で大きな音楽を創る仲間たちと共に!)響かせる、わくわくと愉しいアルバム群だ。

そもそものきっかけは、タングルウッド音楽祭だった。ヨーヨー・マ&エマニュエル・アックスという長年の名コンビに、年下の鬼才レオニダス・カヴァコスが加わってトリオを奏した際に、3人はすっかり意気投合。ブラームスのピアノ三重奏曲集[2016年録音]をリリースしたのに続いて、世界がコロナ禍に閉ざされる中で開始されたのが、ベートーヴェンの交響曲をピアノ三重奏に編曲した『ベートーヴェン・フォー・スリー』シリーズだった。

「これはアックスが言っていたことですが……」とヨーヨー・マは盟友の指摘から話を始める。「18世紀の音楽愛好家がベートーヴェンの交響曲に興味を持ったとして、彼がそれをオーケストラの実演で聴ける機会は、おそらく生涯に2度あれば良いほうだったでしょう。それ以外で交響曲を体験するには、ピアノ4手編曲版や、このような小編成編曲版などに拠るしかなかったのです。レコードというものが生まれる前は、みな家でこうした音楽を奏でていたわけですし、ピアノ三重奏の編曲があることで、アマチュア奏者も演奏の世界へと惹き込まれていたんですね」

とはいえ、ピアノ三重奏版の編曲は代用品に留まるものではない。各パートが原曲と異なる表現を生みながら、個性的な室内楽曲になっているのは、新鮮な驚きでもあり、喜びでもある。

「楽器を演奏するときには、身体と心を大きく投じて弾かなければならないのですが、大編成で演奏するときには、それが個人的な経験ではなくなってしまう気がします。とはいえ、私もたまにオーケストラの中で弾かせていただくのですが、『自分より大きなものの中に参加させて貰っている』という感覚が大好きなんです」

そんなさまざまな感覚を行き来してきた経験もまた、本シリーズの音楽に生きているだろう。

「オーケストラ奏者、室内楽奏者、協奏曲のソリスト……とそれぞれ違った存在に考えられがちですが、これらはすべて同じなのだ、と強調しておきたいですね。小澤征爾さんもよく『オーケストラの楽員も「アーティスト」なんだ』と仰っていましたよね」と言うように、大編成との共通点と、三重奏だからこそ浮き彫りになるものが重なり合っているのだ。

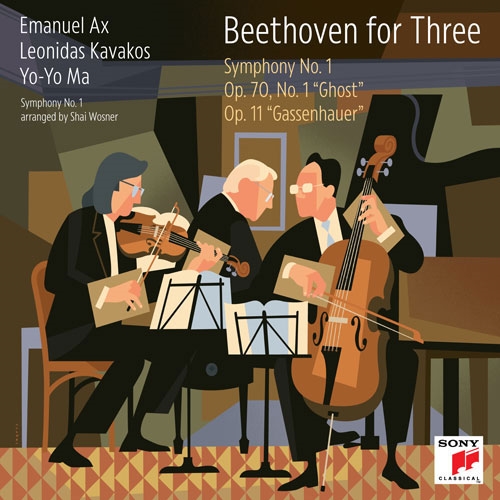

ベートーヴェン・フォー・スリー

〔ベートーヴェン(シャイ・ウォスネル編):交響曲第1番(ピアノ三重奏編曲版),ピアノ三重奏曲第5番《幽霊》,同第4番《街の歌》〕

エマニュエル・アックス(p)レオニダス・カヴァコス(vn)ヨーヨー・マ(vc)

〈録音:2022年~2024年〉

[ソニー(D)SICC30922]

【メーカー商品ページはこちら】

ヨーヨー・マ Yo-Yo Ma

パリに生まれ、4歳から父親にチェロを学ぶ。間もなく一家でニューヨークに移り、そこで音楽家ヨーヨー・マの形成にとって最も重要な数年間を過ごした。その後はジュリアード音楽院でレナード・ローズなどに師事。音楽院でのトレーニングだけでなく伝統的な教養科目の教育を受けることを望んだヨーヨー・マは1976年にハーヴァード大学を卒業。1983年発売の「バッハ/無伴奏組曲全曲」で初受賞して以来、これまでグラミー賞を19回受賞している。 9人のアメリカ大統領の前で演奏した経験を持つ。全米芸術賞、大統領自由勲章、ビルギット・ニルソン賞など数々の賞を受賞。2021年には高松宮殿下記念世界文化賞も受賞。2006年より国連平和大使を務め、TIME誌の「2020年最も影響力のある100人」の一人に認定された。2018年には3度目の『バッハ/無伴奏全曲』録音を発表した。20代、40代で挑んだヨーヨーは60代での録音が最後の全曲録音になると語っている。

ヴェネツィアのモンタニャーナによる1733年製と、1712年製のダヴィドフ・ストラディヴァリ、2003年製モーズ&モーズの3台のチェロを愛用している。

交響曲第1番に響く、ベートーヴェンの信念を

ベートーヴェン自身による交響曲第2番のピアノ三重奏版は、録音もすでに少なからぬ数が存在するが、さて他の交響曲は……ということで、彼らは交響曲第5番の新編曲を現代作曲家コリン・マシューズに依頼、このカップリングで録音する(2021年)。まさにチャレンジというべき新編曲も含めて、珍しい以上に生き生きとした音楽的愉悦は見事だった。この拓かれた新境地に、3人はシリーズの続行を決意する。

以降、交響曲編曲にベートーヴェンのピアノ三重奏曲を組み合わせて対照の妙も魅せるかたちで、続々とアルバムが作られてきた。交響曲第6番《田園》にピアノ三重奏曲第3番を併せた第2弾(2022年)、交響曲第4番にピアノ三重奏曲第7番《大公》を併せた第3弾(2023年)と、いずれも秀逸な仕上がり。交響曲の編曲は、第2弾以降はシャイ・ウォスネルが一貫して手がけている。「ウォスネルの編曲も大好きです。彼はアックスに師事した優秀なピアニストですが、彼の編曲には楽譜出版社も大いに喜んで、ぜひ全曲を、ということになりました。これはすばらしいことですよ!」

そして今回リリースされたシリーズ第4弾は、交響曲第1番に、ピアノ三重奏曲第5番《幽霊》&第4番《街の歌》という豪華なカップリングだ。

「交響曲第1番は、ベートーヴェンが彼自身の才能や可能性をよく理解していた、ということの象徴でもあります。そもそも、当時の誰が、主和音以外で交響曲を始めようなどと思ったでしょうか!」とヨーヨーさんは目を輝かせて言う。

「ベートーヴェンは啓蒙主義に傾倒していましたし、人間とはどういうものか、その善悪のありかた、人間と社会の関わり、はたまた社会のありかたも深く考えていました。社会は皇帝のもとにあるべきか、民主社会となるべきか……。現代のわれわれと同様、ベートーヴェンもまた『この世界は一体どこへ向かっているのだろうか』ということを考えていたと思います。そして彼は、革命、戦争……とクレイジーな時代を生きる中で、音楽を通して全てを理解しようとし、われわれにインスピレーションを与えてくれる音楽作品を創ろうとしたのです」

音楽を通して、未来への希望を

そんな交響曲第1番のピアノ三重奏版だが、3人の(年齢差を軽々と超えた)名匠たちが、作品に満ちた生命力と推進性を、絶妙な手綱さばきで表現してみせる。その優れたポイントを挙げればきりもないけれど、併録されたピアノ三重奏曲第5番《幽霊》と第4番《街の歌》でも、その充実感はすばらしい。室内楽を慈しみ愉しむ、という次元をすっと超えて、さらに大きな視点で音楽を見つめており、シンフォニックな室内楽とすら感じさせる。

「人間には、モチベーションと希望とが必要です」とヨーヨーさんの話は不意に広がる。「その希望は、どこから生まれるのでしょうか。……いま、世界の人口の半分は若者ですが、若い人たちは何に向かって、何のために生きてゆくのでしょうか? そこにはインスピレーションが必要ですし、人は常に、インスピレーションや希望を探し求めてきました。しかし、過去は遠ざかり、私たちは新たな道を見つけなければいけない。恐れずに考え、恐れずに試し、恐れずに新しいことに挑戦していかなければいけない」

今回のアルバムにも明るく強く響いている、名匠たちの絶えざる新たなチャレンジにも、その芯には強い信念が通っているのだ。

「人類が一丸となって『こうすれば……』という道を見つけ出す、地球規模の人間主義が必要です。しかし、それはどこにあるのでしょうか? かつてベートーヴェンや他の作曲家たちがしたように、その新たな道を見つけ出していかければならない。だから、音楽を続けましょう。そこですばらしいアイディアを思いついたなら、それを周りと分かち合いましょう。……と記事にちゃんと書いてください!」

と、ヨーヨーさんは愉しそうに笑った。

ヨーヨー・マ 無伴奏チェロリサイタル レポート

9月20日(土)19時開演 サントリーホール

東京では9年ぶりとなるヨーヨー・マの無伴奏リサイタルは、バッハの無伴奏チェロ組曲第1・5・3番それぞれの前に、現代作曲家の無伴奏作品を置くというプログラムだったのだが、今秋には70歳を迎えようとする人とは思えない瑞々しさと、大ヴェテランにしか成し得ない融通無碍とに、時を忘れた。

満場の拍手に応えてにこやかに現れるチェリストが、ぽつんと置かれた椅子に座って楽器を弾き出せば、聴き手の意識をチェロの囁きと響きとだけに一瞬で集中させてしまう、この凄まじい吸引力はなんだろうか。凛と引き締まって揺るぎない音像と、その中に響く色と陰翳の深さ……単旋律にもハーモニーの豊穣を歌い響かせて流れるその時間。バッハと現代作品とで表現も音質も色も変えながら、しかし互いの音世界がボーダーもなく繋がってゆくのも驚きだった(実際、冒頭のチャオ・ジーピン《草原の夏》が消えてゆくや、弓を弦からほぼ離さずに、そのままバッハの組曲第1番がそっと始まった瞬間は、時空を超えるとはこういうことか、と皆が実感したはずだ)。大きな自然の中にいるような、しかし耳はステージ上の一点に深く吸い込まれてゆくような、希有のコンサートだった。

◆当日の演奏曲目

チャオ・ジーピン(趙季平):草原の夏/J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番/アフメト・アドナン・サイグン:チェロのためのパルティータ/バッハ:無伴奏チェロ組曲第5番/ジョージ・クラム:チェロのためのソナタ/バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番 [アンコール]アメリカン・メドレー(シンプル・ギフト – アメイジング・グレース – ノーバディ・ノウズ・ザ・トラブル・アイ・ハブ・シーン – 家路より)、カザルス:鳥の歌