インタビュー・文=伊熊よし子(音楽ジャーナリスト)

写真=編集部

取材協力=ナクソス・ジャパン、テレビマンユニオン

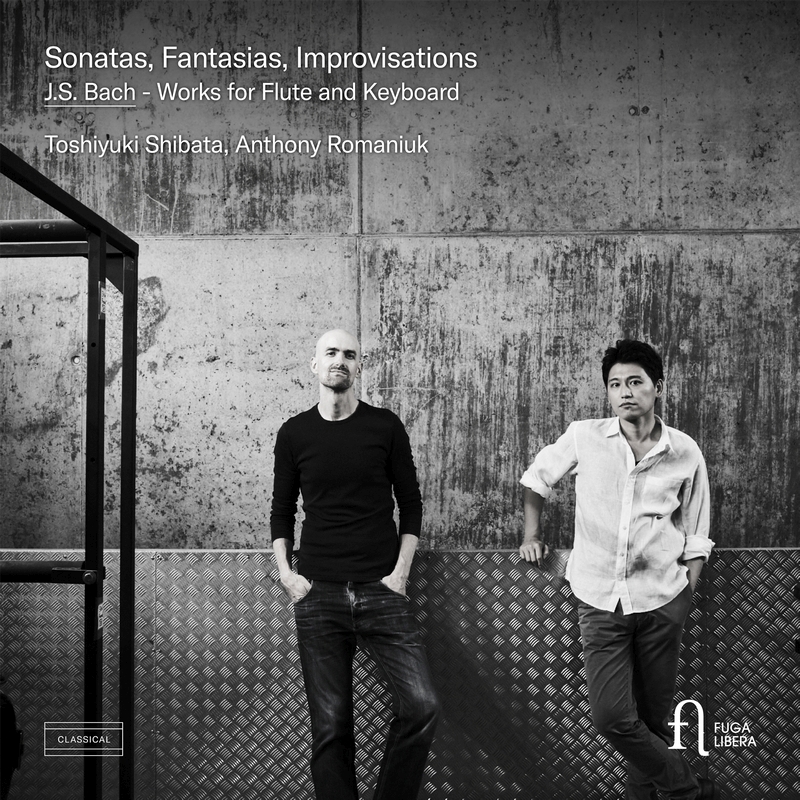

柴田俊幸とのデュオで魅せた、マルチな才能

アンソニー・ロマニウクはオーストラリア出身の鍵盤楽器奏者。ピアノ、フォルテピアノ、チェンバロ、その他の鍵盤楽器まで多種多様な楽器を演奏し、古楽作品から現代作品、ジャズまで幅広いレパートリーを誇る。マンハッタン音楽院、アムステルダム音楽院、ハーグ王立音楽院で学び、古楽作品をメインとしながらもジャンルを超えて活動する、いわゆるマルチなアーティストである。

8月26日にはサントリーホールのブルーローズにおいて、フラウト・トラヴェルソの柴田俊幸と組み、「オール・バッハ・リサイタル、バッハを読み解く」と題するリサイタルを行なった。このときにロマニウクが演奏した楽器は、フォルテピアノ、チェンバロ、クラヴィコード、オッタヴィーノ。ふたりはこれまで何度も共演し、まさにお互いの呼吸を呑み込んでいる間柄。ときに即興あり、またあるときはリハーサルではなかったような変化に富んだ演奏を繰り広げていった。

■コンサート情報

柴田俊幸&アンソニー・ロマニウク

日本ツアー2025【東京公演】 ※終了

日時 2025年8月26日(火)19時 サントリーホール ブルーローズ

演奏 柴田俊幸(フラウト・トラヴェルソ)アンソニー・ロマニウク(フォルテピアノ,チェンバロ,クラヴィコード他)

そんなふたりが2024年5月8日から10日にかけて高崎芸術劇場音楽ホールでレコーディングしたのが、『バッハとその息子たちによるフルート・ソナタ集』(Channel Classics)である。今回のロマニウクのインタビューは、その録音について語ることから始まった。

「バラエティに富む」音楽への志向と、作曲の目覚め

ロマニウク(以下AR)「昨年の5月の来日時に数日間空いた時間があり、柴田さんと高崎で録音したのですが、とても響きのいいホールでした。この録音に費やした数日間は、バッハと息子たちの作品に関してだけ考えればいいという、その音楽だけに集中できた幸せな日々でした。このときはチェンバロ(フレミッシュモデルによる久保田彰2019年製作)とフォルテピアノ(1746年製ゴットフリート・ジルパーマン製作に基づく久保田彰2020年製作)を弾き分けています。柴田さんとは何度も話し合い、リハーサルを重ね、厳密ながらも柔軟性を備えたデュオにしたいと考えました」

バッハとその息子たちによるフルート・ソナタ集~J.S.バッハ,C.P.E.バッハ,W.F.バッハ

〔C.P.E.バッハ:フルートと通奏低音のためのソナタ ト長調《ハンブルガー・ソナタ》H.564/WQ.133,W.F.バッハ:フルートと通奏低音のためのソナタ ホ短調 FK.52,J.S.バッハ(ケンプ編):フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ 変ホ長調 BWV1031~シチリアーノ,フルートと通奏低音のためのソナタ イ長調 BWV1032(アンソニー・ロマニウク補筆完成),フルートと通奏低音のためのソナタ ハ長調 BWV1033,ロマニウク:前奏曲,J.S.バッハ:組曲ハ長調 BWV997〕

柴田俊幸(flトラヴェルソ)アンソニー・ロマニウク(cemb,fp)

※ピッチ:a’=402Hz

〈録音:2024年5月〉

[チャンネル・クラシックス(D)NYCX10540]

【試聴・購入はこちら】

AR「私のモットーは、20代のころからですが、バラエティに富む曲目、演奏、解釈、表現をしたいというのが根底にあります。今回のアルバムも、ふたつの楽器を弾いていますが、それぞれの曲目に対してストーリーを見出し、その物語性に適した楽器を使用するようにしているのです。楽器は各々非常に強い個性を備えています。それらを弾きながらストーリーを完結させていくのです。柴田さんとはライヴのときもそうですが、ふとした瞬間に即興性をもって演奏します。もちろんバッハの音楽はある一定の厳格な基準がありますからそれを遵守しながら、自分の内部から沸き起こってきた感情に従い、即興を加えていくわけです。それが生きた音楽となり、唯一無二の演奏を生み出すのです」

今回、ロマニウクはバッハ「フルートと通奏低音のためのソナタイ長調BWV1032」の第1楽章「VIVACE」関して、未完成だった部分を完成させて演奏している。

AR「これは60小節書かれてギャップがあり、その後3小節だけ残されているという不完全な形でした。私はそのギャップの部分の40小節を作曲したわけです。バッハの作品に対してひとつの貢献ができたと思っています。作曲といっても、あくまでもバッハの考えに忠実に、いまあるものを最大限考慮し、どうつなげるかを考えただけで、元の美を探求して完成に導くという形です。でも、この作業により、私は曲作りというものに目覚めたのです」

楽器を前にすると、相性のいい曲がわかる?

彼はオランダで勉強していた時代、10時からオルガン、11時からチェンバロ、12時からピアノというように多種多様な楽器を学び、どんな楽器でも対応できるようになった。

AR「ある楽器の前にすわると、自然に奏法が理解できる。楽器が教えてくれるのです。ですから指のコントロールも、からだの脱力も、ペダルやレジスターの選択もごく自然にできます」

このことば通り、ナマの演奏を間近に見ると、ロマニウクはフィンガリングをほとんど変えていない。全身の脱力が完璧にできているからか、いずれの楽器に対峙するときも指の形はほとんど変化なし。これは驚異的な事実で、「からだが自然に動く」と笑う。

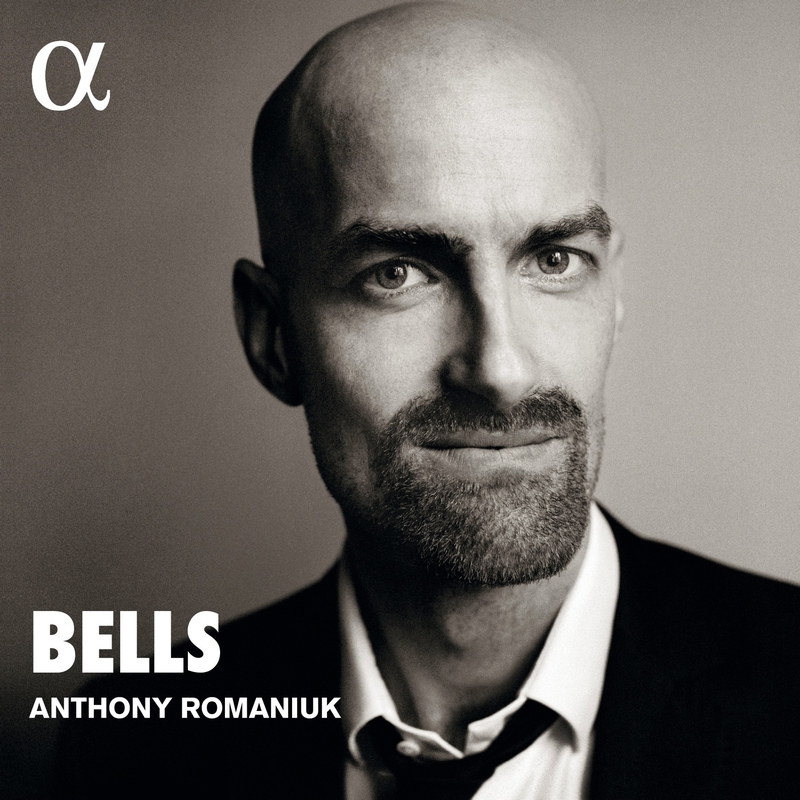

AR「以前の録音、『Bells~鐘』『Perpetuum~無窮動』などでは各地のコレクターや博物館に保存されている楽器も使用していますが、これらの楽器と出会うと即座にこの曲が合うなと直感するのです。最近ではラトヴィアのホールのすごく高い位置に設置されている特殊な弦を備えたピアノで、録音もしています」

身長196センチ、完全ではないがビーガン、毎日2時間瞑想するという個性派のロマニウク。彼が多彩な楽器から生み出す音楽は、自由闊達で雄弁でバラエティにあふれている。だが、「主たる楽器は古楽器」と明言し、古楽アンサンブル「ヴォクス・ルミニス」の一員として活動し、ブルージュ国際古楽コンクールの審査員も務める。話は多岐に渡り、その音楽と同様に相手を引き付けてやまない。

AR「いま、将来のクラシックの在り方を模索しています。伝統的な作品に自作を交えて演奏するのも新たな方向性を見出すことにつながり、多くの人が行うべきだと思う。ひとつの曲を異なる時代の楽器で演奏すると、まるでふたりの人が現れたよう。これも挑戦しがいがあります。常に冒険心と挑戦が必要です」

古楽器からシンセサイザーまで駆使する達人のことばには説得力があり、未来が見える。

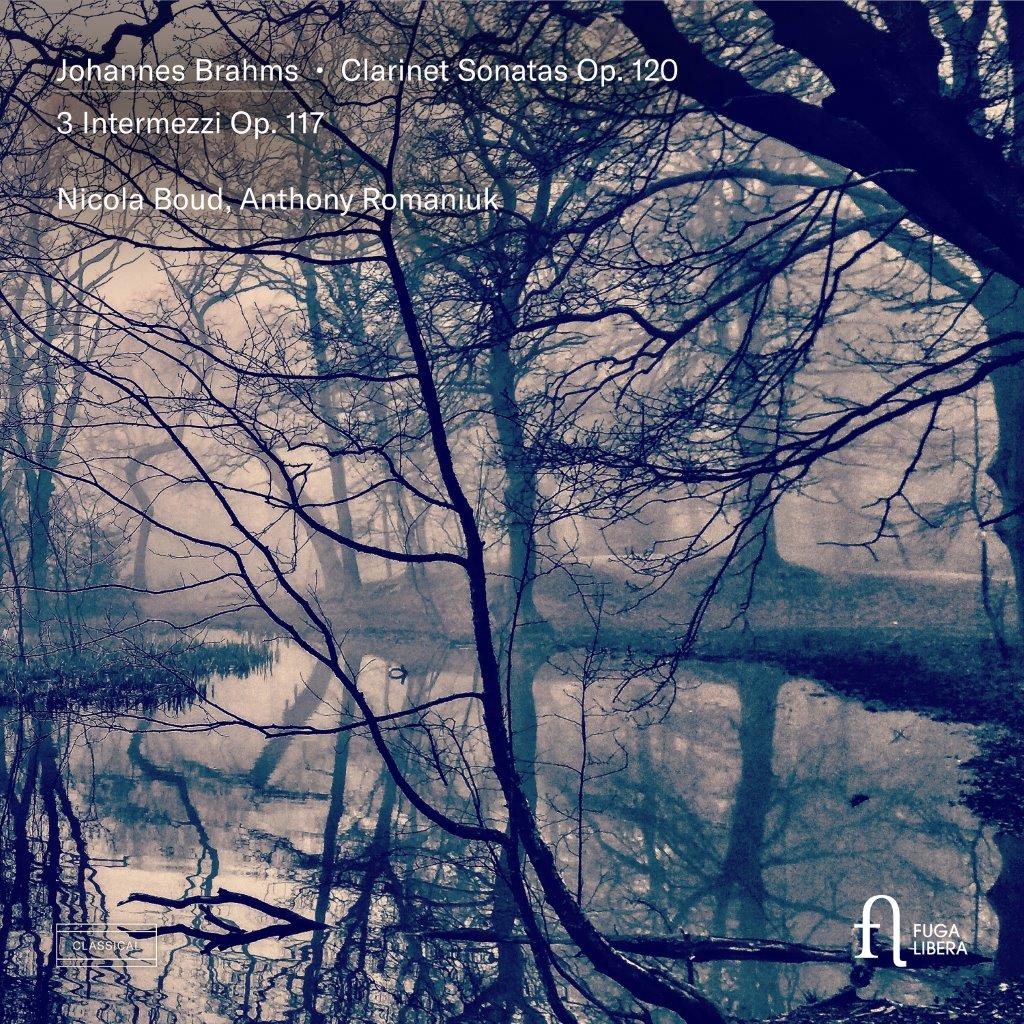

11月14日発売予定 アンソニー・ロマニウク最新盤

ブラームス:クラリネット・ソナタ第1番,同第2番,3つの間奏曲 Op.117 ,他

ニコラ・バウド(cl)アンソニー・ロマニウク(p)

※使用楽器/クラリネット:ゲオルク・オッテンシュタイナー(1875年頃)のレプリカ、ヨッヘン・セゲルケ制作、ピアノ:ニューヨーク・スタインウェイ(1850年)

〈録音:2024年11月,ベルギー〉

[フーガ・リベラ(D)NYCX10561]

【試聴・購入はこちら】

アンソニー・ロマニウク Anthony ROMANIUK

自身のウェブサイトに「ピアノ、フォルテピアノ、チェンバロ、その他の鍵盤楽器たち」と掲げる、幅広い音楽スタイルを常に追求する「ジャンルフリー」の音楽家。青年期に故郷オーストラリアでジャズに傾倒して即興演奏を磨き、ニューヨークのマンハッタン音楽院でモダン・ピアノを学んだ後、オランダのアムステルダム音楽院とハーグ王立音楽院でチェンバロとフォルテピアノを学ぶ。ルネサンスから後期ロマン派音楽を歴史的楽器で演奏し、現代音楽をモダン・ピアノで演奏すると同時に、歴史的楽器でフィリップ・グラスを、現代ピアノで中世音楽を演奏し、その新鮮かつ説得力のあるサウンドで聴衆を魅了。Alpha Classicsからリリースされた2作のソロ・アルバム『Bells 鐘』『Perpetuum~無窮動』では、複数の鍵盤楽器の音色を用いてレパートリーと即興を融合させ、大きな注目を集めている。

柴田俊幸 Toshiyuki SHIBATA

パリ在住のフルート奏者。ブリュッセル・フィルハーモニック、ベルギー室内管弦楽団などで研鑽を積んだ後、古楽の世界に転身。ラ・プティット・バンド、イル・フォンダメント、ヴォクス・ルミニス、バッハ・プラス、ル・コンセール・ロランなどヨーロッパの古楽アンサンブルに参加。2019年には、ベルギーのB’Rockオーケストラの日本ツアーにソリストとして抜擢された。2022年には鍵盤の鬼才アンソニー・ロマニウクと『J.S.バッハ:フルート・ソナタ集』(Fuga Libera)をリリース。2018年までアントワープの王立音楽院図書館・フランダース音楽研究所の研究員として勤務。2017年より「たかまつ国際古楽祭」の芸術監督を務める。2025年よりフランスのオーベルヴィリエ・ラ・クルヌーヴ地方音楽院古楽科講師、ベルギーのブルージュ市立音楽院で講師としてフラウト・トラヴェルソを教える。趣味は讃岐うどん作り。

【関連記事】

インタビュー|柴田俊幸、A.ロマニウクとのデュオ第2弾「バッハとその息子たちによるフルート・ソナタ集」を熱く語る

2025.07.25 投稿

「バッハとその息子たちによるフルート・ソナタ集」で共演している柴田俊幸さんへのインタビュー記事です。

![[是非使用]DSC_3979★](https://recogei.ontomo-mag.com/wp-content/uploads/2025/07/c351164969cec7ee739c4ff5a1f5c25d-scaled.jpg)