Interview & Text=山野 雄大(ライター/音楽・舞踊評論)

写真:かくたみほ/通訳:井上裕佳子

取材協力:ナクソス・ジャパン、ジャパン・アーツ、東京都交響楽団

フィンランド生まれの辣腕指揮者ヨーン・ストルゴーズが来日した。2度目の客演となった東京都交響楽団のコンサート前日にリハーサルを見学させていただいたのだが、ショスタコーヴィチはもちろん、現代曲も無駄なく効率的な流れのなか、短い指摘でイメージをぐっと引き立たせていた。指揮に転じる前はスウェーデン放送交響楽団のコンサートマスターを務め、現役ヴァイオリニストでもある人だけに、その明確で情報量豊かな指揮が都響の深いポテンシャルを自然に解き放つようで、近年いよいよ優れた新録音を続々と世に送り続けている理由も判る気がした。

ストルゴーズの指揮には、奇を衒わないのに新しい視野が拓かれる魅力がある。BBCフィルハーモニックと録音したシベリウス交響曲全集[2012~13年録音]とニールセン交響曲全集[2012~15年録音]は、銘盤が数多ひしめくレパートリーに、鮮烈なエネルギーに構築感も見事な演奏で新風を吹き込んでくれた。また北欧をはじめ現代作曲家作品たちの秀演の数々も、音世界の個性をぴたりと捉えて響かせる力量にただならぬ凄味を感じさせた。

新鮮な凄味を、明晰に──

ショスタコーヴィチ交響曲全集が進行中

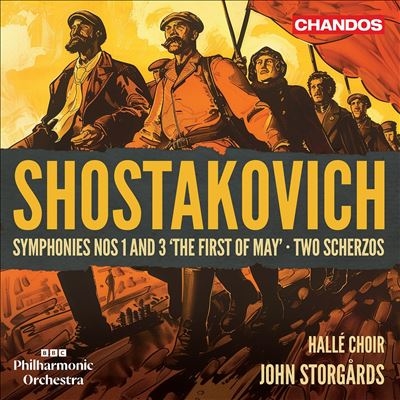

現在ストルゴーズが手がけている重要なプロジェクトに、2022年から首席指揮者となったBBCフィルハーモニックと進めている、ショスタコーヴィチの交響曲全集がある。その最新盤第5弾は、交響曲第1番・第3番《メーデー》に初期作品〈スケルツォ〉Op.1&7をカップリングした1枚だ。

この全集録音は、これまでに後期の交響曲集が4点リリースされてきた。まず先陣を切ったのが、今回の来日で都響でも振った交響曲第11番《1905年》[2019年録音]。続いて交響曲第12番《1917年》&第15番[2022年]、さらに第14番《死者の歌》に《マリーナ・ツヴェターエワの6つの詩》を併せた声楽つき作品集[2022年]、そして第13番《バビ・ヤール》にペルトの《深き淵より》と祈りの声楽作品を併せた盤[2023年]が、高音質録音による演奏精度も高いシリーズとして高評を得てきた。なぜこの順番で録音したのでしょう? と尋ねると、ストルゴーズは「シャンドスでは昔、ネーメ・ヤルヴィ指揮で第10番まで[のほとんど]を録音していたので、私たちは彼が残さなかった第11番以降を、ということで始まったからです」と笑う。しかし、後期交響曲の充実した録音が揃ったところで、「シャンドスも楽団も私も一致して全曲録音を続けることになりました。今回のリリースに続いて、すでに次の1枚、第2番と第5番の録音も済んでいます」とはうれしい知らせだ。

ショスタコーヴィチ:交響曲第1番,第3番《メーデー》,2つのスケルツォ

ヨーン・ストルゴーズ指揮BBCフィルハーモニック,ハレ合唱団

〈録音:2024年1月,5月〉

[Chandos(D)CHAN20398(海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

今回の新盤では、若き天才登場を強烈に印象づけた出世作・交響曲第1番を、不穏な色彩感まで緻密に彫り描く。「この作品は、私が十代の頃に初めて聴いたショスタコーヴィチの交響曲でした。あるとき図書館に行って、よし今日は第1交響曲をふたつ聴こう、と決めて、聴いたことのなかったチャイコフスキーとショスタコーヴィチを聴くことにした。前者は、よしすぐに忘れよう、となったんですが(笑)、後者を聴いて〈ああ、なんてこった!〉と、音楽観を完全にひらかれる衝撃を受けたんです。ショスタコーヴィチの第1番は、私にとって音楽家としてのスターティング・ポイントでした」。この録音について、「発売されたあとの批評で、テンポが遅いという指摘もありました。しかし私は、作品全体の綿密なテンポ構成を鑑みて臨んでいるので」と、資料を参照した上での解釈であることを強調する。多くの録音のように無理に急がず、細部まできっちりと彫り深く描きだしているのが、あらためて作品の凄味があぶり出されるように感じられるのだが、これは恣意ではなく作曲家の本意を汲んだ結果だというわけだ。

第1番に続いて、終楽章に合唱を加える第3番《メーデー》は、おそらくショスタコーヴィチの全交響曲でも最も演奏されないばかりか、賛否両論わかれる作品だろう。「私はこの曲、嫌いじゃないです(笑)。ソ連の政治的な歴史の流れと関連づけられもする作品ですが、前の第2番ともども実験的な要素もあって、テクストに現れる公式なコンセプトを二の次にして作曲家が自由に書いているように感じられる。他の作曲家から――たとえばワーグナーやマーラーの影響も見られますし、不協和音などアヴァンギャルド的な発想も非常に面白い。このプロジェクトを始めるまで第2番と第3番を指揮したことがなかったのですが、知ることができて良かったです。いずれも実にユニークな作品ですね」。ストルゴーズのその視点が見事に効いた、明晰さと熱量とが合致する演奏──ハレ合唱団も加わるその終章まで〈力〉の鮮やかな強さと酷薄なほどの強さ、その両面を描きながら突き抜けてゆくような解釈は、本作への先入観もかき乱してくれるようにも思う。

ヨーン・ストルゴーズ John Storgårds

1963年ヘルシンキ生まれ。シベリウス音楽院でエステル・ラウティオとヨウコ・イグナティウスにヴァイオリンを、作曲をエイノユハニ・ラウタヴァーラに師事。1986年よりスウェーデン放送交響楽団のコンサートマスターを務めたが、1993年から1997年まで、母校であるシベリウス音楽院でヨルマ・パヌラとエリ・クラスの下で指揮法を学んでのち指揮者に転じ、ラップランド室内管弦楽団の芸術監督(1996年~)、タンペレ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者(2006年~2009年)、ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者(2008年~2015年)、BBCフィルハーモニック首席指揮者(2022年~)を歴任。

BBCフィルに蓄積された

ショスタコーヴィチへの深い理解

「フィンランドは戦後、ソ連のあった時代に多くの困難を経験していますし、ソ連との関係も、お互いに東西陣営に分かれていましたから、難しいものがありましたが……」と、ストルゴーズは言う。「芸術家の往来はあって、ヘルシンキにもソ連のオーケストラ、名演奏家たちが定期的に来演していました。ですから、フィンランドでもショスタコーヴィチの音楽は常に演奏されていましたし、私にとっても自然なものでした」。若い頃から親しんでいたショスタコーヴィチの音楽と、あらためて深く向き合っているのが今回のプロジェクトというわけだ。それは、オーケストラにとっても大きな経験となっている。

「ロシア音楽は、私の前に(ワシリー・)シナイスキーが首席客演指揮者を長く務めていていたので、マンチェスターの聴衆にも親しまれています。また、退任したばかりですが、コンサートマスターのユーリ・トルチンスキーはボリショイ劇場でコンサートマスターを務めていた人で、BBCフィルに来てから[1996年~]楽団がロシア作品を自然に演奏することに貢献してくれたのです。私もユーリも、ショスタコーヴィチをどのように演奏すべきか、自然に共有することができました。BBCフィルは英国の他のオーケストラよりも、ショスタコーヴィチに強い楽団だと言えます」。その自信は、進行中のシリーズにも音楽の完成度の高さとしてみなぎっている。

テツラフとの協奏曲録音のほか、

ヴァイオリニストとしての録音まで予定がぎっしり

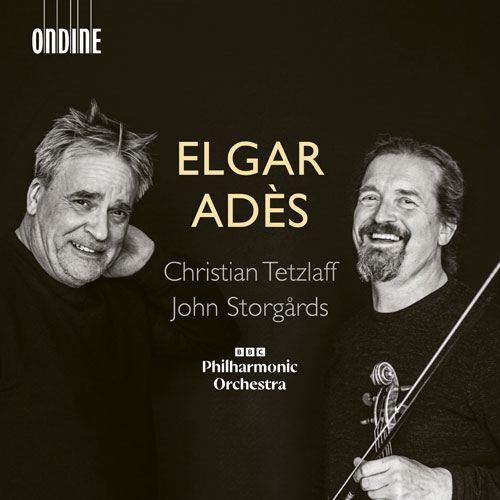

ストルゴーズの最新録音としてはさらに、名匠クリスティアン・テツラフを独奏に迎えた、エルガーのヴァイオリン協奏曲と、すでに現代の名作として録音も複数登場しているアデスのヴァイオリン協奏曲《同心軌道》をカップリングしたアルバムも発売された。「アデス作品を多く指揮しているわけではなくて、以前キリル・ゲルシュタインとの共演でピアノ協奏曲を指揮したことがあるくらいなのですが、遥か昔に弦楽四重奏曲をヴァイオリニストとして弾いたこともあります。作曲家にお会いするのはそれ以来だったのですが、すばらしく強い作品だと思います。今回、クリスティアンの見事な独奏で、しかもエルガーと一緒に録音できたのは嬉しいことです」

エルガー、アデス:ヴァイオリン協奏曲

クリスティアン・テツラフ(vn)ヨーン・ストルゴーズ指揮BBCフィルハーモニック

〈録音:2024年1月,12月〉

[Ondine(D)NYCX10550]

【メーカー商品ページはこちら】

今後の録音予定を尋ねると、「ミュンヘン室内管弦楽団とのアブラハムセン作品集をECMレーベルから出す予定ですし、ヴァイオリニストとしての録音もALBAレーベルから出るんですよ。フィンランドの作曲家たちが私のために書いてくれた作品をはじめ、私自身の作品も収録されます。そして、首席指揮者を務めているトゥルク・フィルハーモニー管弦楽団ともフィンランドの管弦楽作品集を録音する予定です。来季から首席客演指揮者に就任するオタワのナショナル・アーツ・センター管弦楽団とも録音を考えていますし……」と多忙の極み。これからの活動に注目していきたい。

ストルゴーズ、ショスタコーヴィチ《1905年》を振る

東京都交響楽団第1027回定期演奏会

10月1日(水)19時開演 サントリーホール

コンサート後半に演奏されたショスタコーヴィチの交響曲第11番《1905年》は〈透徹した鮮烈〉とでも言おうか、スケールも巨大なサウンドが重いインパクトを残しながら身体を熱く抜けてゆくような、現代オーケストラの機能美をフルに発揮させた秀演だった。

この作品は、第1次ロシア革命のきっかけとなった〈血の日曜日事件〉をモチーフにしながらも、「ショスタコーヴィチがこの曲を書いた1957年は、ハンガリー動乱[1956年、蜂起した同国の民衆がソ連軍に虐殺されるなど激しい戦闘が起きた]の直後で、ソ連がハンガリーの人々にしたことに作曲家も強い衝撃を受けていました。その大惨事を経て、この交響曲が書かれなければならなかった。公式にはロシア革命の曲でありながら、当時の状況を反映している作品ですし、70年を経て同じように悲しい状況にある現在とも関係しているのです」。フィンランドに生まれ育った彼が、隣国ソ連の大家として若き日より馴染んだ作曲家の問題作を、いま演奏する意味──都響との演奏では指揮者からの言葉としてのメッセージはなかったけれど、音楽の雄弁さはどこまでもクリアだった。

◆当日の演奏曲目

オウティ・タルキアイネン:極北の真珠―室内管弦楽のための協奏曲ー(2023)日本初演

ショスタコーヴィチ:交響曲第11番《1905年》