- 21の交響曲全集を総覧!

- キリル・コンドラシン指揮モスクワpo他(メロディア)

- ベルナルト・ハイティンク指揮ロイヤル・コンセルトヘボウo他(デッカ)

- ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮ソヴィエト国立文化省so他(メロディア)

- ラディスラフ・スロヴァーク指揮スロヴァキア放送交響so他(Naxos)

- エリアフ・インバル指揮ウィーンso他(デンオン)

- ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ指揮ナショナルso他(テルデック)

- ルドルフ・バルシャイ指揮ケルンWDRso他(Brilliant)

- ドミトリー・キタエンコ指揮ケルン・ギュルツェニヒo他(Capriccio)

- マリス・ヤンソンス指揮バイエルン放送so,ベルリンpo他(ワーナー)

- ヴラディーミル・アシュケナージ指揮ロイヤルpo他(デッカ)

- マキシム・ショスタコーヴィチ指揮プラハso他(Supraphon)

- オレグ・カエターニ指揮ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディso他(Arts)

- ローマン・コフマン指揮ボン・ベートーヴェンo他(MD+G)

- マーク・ウィッグルスワース指揮オランダ放送o他(BIS)

- ヴァシリー・ペトレンコ指揮ロイヤル・リヴァプールpo他(Naxos)

- ワレリー・ゲルギエフ指揮 マリインスキー劇場o他(Arthaus Musik)

- エミール・タバコフ指揮ブルガリア国立放送so他(Gega New)

- 井上道義指揮サンクトペテルブルクso他(Spex)

- アレクサンドル・スラトコフスキー指揮タタールスタン国立so他(Melodiya)

- ミヒャエル・ザンデルリンク指揮ドレスデンpo他(Sony Classical)

- アンドリス・ネルソンス指揮ボストンso他(DG)

21の交響曲全集を総覧!

今年2025年はドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906~1975)没後50年です。レコード芸術ONLINEでは、あらためてその音楽にふれるためのガイドを作るべく、この20世紀を代表する作曲家に関する企画「ショスタコーヴィチがアツい」を展開しています。

今回は、ショスタコーヴィチの「交響曲全集」を大回顧! 編集部が、過去の『レコ芸』でのレビューなどを参照しつつ、それぞれをご紹介していきます。

※ネーメ・ヤルヴィの例など、ほかに「全集」と呼べそうな例はありますが、今回は1つのBOXに収められてリリースされたものを対象としました。悪しからずご了承いただけますと幸いです。

※BOXになった「全集」で、ヌケのある場合は、ぜひ情報をお寄せいただけますと幸いです!

キリル・コンドラシン指揮モスクワpo他(メロディア)

のっけから個人的な話で恐縮だが、ショスタコーヴィチの交響曲には第14番、第13番から足を踏み入れた。しかも最初に聴いたのが当コンドラシン盤、目当てはバス独唱のネステレンコ(14番)エイゼン(13番)だったが、むしろソプラノのツェロヴァーリニクの今まで聴いたことのない声、表現にショックを受けた。その後これが全集の一部で(旧『レコ芸』97年12月号「世界最初に、しかも作曲者の生前に完成された歴史的全集盤」-横原千史氏)しかも両曲が全集中の白眉(13番は世界初演もコンドラシン)であることを知る。さらに個人的な希望を加えるなら、コンドラシンの《バビ・ヤール》には1980年(死の前年)の凄絶ミュンヘン・ライヴ(独唱シャーリー=カーク)もあり、単独で録音が遺っている第6番、第8番も併せて是非コンプリートCDセットに。(Y.F.)

♪関連記事 特別企画「ショスタコーヴィチの名演奏家 その1・旧東側編 増田良介」

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 他

〈録音:1962~75年〉

[メロディア(S)BVCX8010~19(10枚組)]※廃盤

[Melodiya(S)MELCD1001065(11枚組,海外盤)]※廃盤

※ジャケット写真は配信媒体で使用されているもの

※後者は交響曲以外も収録

※現在は廃盤だが、iTunesやQobuzから全集の配信音源を入手できる

ベルナルト・ハイティンク指揮ロイヤル・コンセルトヘボウo他(デッカ)

いささか我田引水(?)になるが、旧『レコ芸』2005年9月号で確認される通り「レコード・アカデミー賞を受賞した第13番」と「原語版による初録音だった第14番」そして「ロンドン・フィルのウェットで重い響きが楽曲に魅力を付与している第15番など、後期の作品の演奏がすばらしい」-満津岡信育氏。わが意を得たり!まさにショスタコ独自の世界は第13番以降にある。引き続き我田引水--原語版《死者の歌》つまりそれまでのロシア語訳詞ではなくオリジナルのスペイン語、フランス語、ドイツ語での歌唱となると、独唱は知性派フィッシャー=ディースカウ以外に考えられないし、《バビ・ヤール》のリンツラーは、迫力一辺倒ではないちょっととぼけた味のある朴訥なバス。もし「交響曲なんだから歌手は二の次」なんて言おうものなら、その全集は画竜点睛を欠く。ソリストに人を得、見事に竜の両目が入った11枚組。(Y.F.)

♪関連記事 特別企画「ショスタコーヴィチの名演奏家 その2・旧西側編 満津岡信育」

ショスタコーヴィチ:交響曲全集,管弦楽曲集,チェロ協奏曲第1番 他

ベルナルト・ハイティンク指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団,アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(現ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団)他

〈録音:1978~84年〉

[デッカ×タワーレコード(S)(D) PROC2229~39(11枚組)]

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮ソヴィエト国立文化省so他(メロディア)

増田良介氏執筆の「ショスタコーヴィチの名演奏家その1・旧東側編」でも、多くの知られざる名曲を録音した功績を讃えられているロジェストヴェンスキーは、彼のために1983年に創設されたソヴィエト国立文化省交響楽団を率いて交響曲全集を完成している。読響で全曲演奏を1990年代に達成して、日本のショスタコーヴィチ受容を牽引した彼の演奏について、旧『レコード芸術』でも「ロシア的性格を鮮明に表わした演奏」(小石忠男)、「凄味のある演奏」(諸井誠)と絶賛している(「第2番《十月革命》、第3番《メーデー》」新譜月評[1988年7月号])。現在入手困難となっているが、復活を熱望したい。(T.O.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 ソヴィエト国立文化省交響楽団 他

〈録音:1983~85年〉

[メロディア(S)VICC40001~11(10枚組+特典盤)]※廃盤

[Venezia(S)CDVE10007(10枚組+特典盤)]※廃盤

※ジャケット写真は後者のもの

※現在は再発を含め廃盤で、iTunesやQobuzでも未確認

ラディスラフ・スロヴァーク指揮スロヴァキア放送交響so他(Naxos)

悪名高い珍盤。つまりB級好みの、わたくしの大好物である。怪しすぎるスタミナ、そもそも迫力に欠けるオケのボリューム、雑巾のような弦楽、キメどころでばらける管楽、無駄にかっこいい打楽器と歌手陣、不思議な録音バランス……ただそのすべてが、他では聴くことのできない、ショスタコの一側面を表していると思う。個人的には、3番と13番が比較的ハマっている気がする。このシリーズは旧『レコ芸』では黙殺されていたようで、特にレビューが見当たらない。スロヴァークは、ムラヴィンスキーのアシスタントを務め、ターリヒのあとでスロヴァキア放送響を育てた指揮者。淡白寄りの解釈でもって、虚飾のない「ショスタコ」を真摯に目指している。(H.H.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ラディスラフ・スロヴァーク指揮 スロヴァキア放送交響楽団 他

〈録音:1986~91年〉

[Naxos(D)8501102(11枚組)]※廃盤

※現在は廃盤だが、iTunesやQobuzから全集の配信音源を入手できる

エリアフ・インバル指揮ウィーンso他(デンオン)

旧『レコ芸』2010年12月号(再発評)に「上質の推理小説を読むのに似た知的興奮をかきたてられる。……繊細で上品、しかも抒情性の際立った響きで耳を惹きつける」(白石美雪氏)とある通り、その意味では異色の全集と言える。それは第13番《バビ・ヤール》バス独唱にスラヴ系ではないロベルト・ホル(オランダ出身)が起用されている点にも表れていて、普段ドイツ・オペラで彼の声に親しんでいる私には、逆の意味で斬新で発見に満ちていたし、第14番(白石氏「歌の入った交響曲にとくに効果が発揮されている」)のバス、アレクサーシキンも《バビ・ヤール》でさんざん聴き倒した(実に5人もの指揮者の全曲盤に登場)いつもの彼の歌とはどこか違う。あえて盛り上がりを拒絶したクールな音作りによるユニークな全集が、20世紀末に(一世を風靡した彼のマーラー全集に比べるなら) “ひっそりと” 産み落とされていた。(Y.F.)

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ指揮ナショナルso他(テルデック)

旧『レコ芸』新譜月評1997年7月号では宇野功芳氏が「出来不出来のムラがある」とバッサリやっていて、9番・12番・15番あたりがやり玉に挙げられているが、一方でもう一人の評者・小石忠男氏が「かつて旧ソ連のメロディアから発売された、ヴィシネフスカヤらの名唱が含まれているため、ロストロポーヴィチたっての希望で収められた」第14番は「室内楽的な精妙さのなかに凄いほどの感興を注入した名演」とし、宇野氏も「全集中のベスト・ワン」と言いきる。また「全集プロジェクトが第13番から始まっているのはロストロポーヴィチの姿勢をあらわにしている」(小石氏)ということで、やはり歌入りの2曲が他の13曲を明らかに凌駕するレヴェル。《死者の歌》が完全にヴィシネフスカヤの声を前提に「あて書き」されたかどうかはさておき(初演時は別のソプラノ)一たび彼女の声で聴いてしまうと、他の誰も敵わない。これら13・14番を聴くためだけに全集を購入してもいいかも知れない。(Y.F.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ指揮 ワシントン・ナショナル交響楽団,ロンドン交響楽団 他

〈録音:1973年(L),1988~95年〉

[テルデック(S)(D)WPCS5715~26(12枚組)]※廃盤

[Warner Classics(S)(D)9029546076(12枚組,海外盤)]

※ジャケット写真は後者のもの

【メーカー商品ページはこちら】

ルドルフ・バルシャイ指揮ケルンWDRso他(Brilliant)

増田良介氏執筆の「ショスタコーヴィチの名演奏家その1・旧東側編」で、ソ連時代に初演・録音した第14番《死者の歌》を「ほかに例を見ない超人的に精密なアンサンブル」と絶賛されたバルシャイは、1990年代にケルン放送響(現ケルンWDR交響楽団)を指揮して交響曲全集を完成している。録音もすばらしく演奏も高水準だったが、発売元のBrilliant Classicsが11枚組ボックスを廉価で販売したために(2002年4月号の松沢憲氏執筆の「今月の注目盤」に「このセットは三千円もしなかった」とある)、大ヒットした。読者のみなさんもこのボックスをお持ちの方は多いのでは?(T.O.)

♪関連記事 最新盤レビュー「バルシャイのショスタコーヴィチ交響曲全集が初SACD化」

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ルドルフ・バルシャイ指揮 ケルンWDR交響楽団 他

〈録音:1992~2000年〉

[Brilliant Classics(D)BRL6324(11枚組,海外盤)]

[Brilliant×タワーレコード(D)97630(9枚組,海外盤)]SACDハイブリッド

※ジャケット写真および、下記のリンクは後者のもの

ドミトリー・キタエンコ指揮ケルン・ギュルツェニヒo他(Capriccio)

発売当時、SACDによる初の交響曲全集ということで、特に音質面が注目されたが、増田良介氏執筆の海外盤レビュー(旧『レコ芸』2005年8月号)によると、ケルン・ギュルツェニヒ管のレヴェルは高く、キタエンコの明快で力強い解釈によって水準の高い全集に仕上がっているという。2、3、7、11、12、13、15番あたりは過去の名盤に肩を並べる出来とのこと。特に7番はこの全集の「最高の演奏のひとつ」で、「1音1音切って弾く個性的な冒頭主題から充実した音楽が続く」とのこと。12番については、「第1楽章の快速が特筆もの」で、「ムラヴィンスキー以外のどれを聴いても物足りなく感じる曲だが、キタエンコはかなり肉薄している」という。(M.K.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ドミトリー・キタエンコ指揮 ケルン・ギュルツェニッヒ管弦楽団 他

〈制作:2002~04年〉

[Capriccio(D)71029(12枚組)]SACDハイブリッド ※廃盤

[Capriccio(D)C7435(12枚組)]通常CD

※ジャケット写真および、下記のリンクは後者のもの

【輸入元商品ページはこちら】

マリス・ヤンソンス指揮バイエルン放送so,ベルリンpo他(ワーナー)

1988年から2005年にかけて、8つのオーケストラを振り分けて完成させた労作。石原立教氏による新譜月評(旧『レコ芸』2015年8月号)では、「ヤンソンスの方法論は一貫しており、あまり政治色や生々しいドラマで音楽を染め上げず、ニュートラルな視点で(曲に含まれる)多くの要素をバランスよく纏めている」と評している。8つのオーケストラのなかでは、バイエルン放送響とフィラデルフィア管との演奏が秀逸で、前者との第4番は「作品・演奏ともに全集中で最高の一枚」で、とくに第1楽章のプレストによるフガートでのアンサンブルは凄まじく「ここを聴くだけでもこの盤の価値はある」という。後者との第10番は「他とは一段レヴェルが違う」、「指揮への反応が的確にして素早く響きも明るく明快であり、これぞヴィルトゥオーゾ・オケの仕事」と絶賛している。(M.K.)

ショスタコーヴィチ: 交響曲,チェロ協奏曲,ピアノ協奏曲全集

マリス・ヤンソンス指揮 バイエルン放送交響楽団,ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 他

〈録音:1988~2005年(一部L)〉

[ワーナー・クラシックス(D)WPCS23144~55(分売)]

[Warner Classics(D)5419795717(13枚組,海外盤)]

※ジャケット写真および、下記のリンクは後者のもの

【メーカー商品ページはこちら】

ヴラディーミル・アシュケナージ指揮ロイヤルpo他(デッカ)

3つのオーケストラ――ロイヤル・フィル(第1~3・5・6・8~10・12・15番)N響(4・13・14)サンクトペテルブルグ・フィル(7・11)の混合セットであることもあって、旧『レコ芸』2007年8月号(再発評)の満津岡信育氏によると、例えば第11番は「スコアが備えている強靭な力を引き出すことに成功しているが、楽曲の悲劇的な面にややとらわれすぎている部分も…」、3・12番「ていねいに演奏されているが、訴求力はいまひとつ」など全体に褒貶相半ばする印象で、高評を得たのは5番、8番、10番あたり。最後に(2006年)録音された第14番は、独唱のレイフェルクス(Br)ロジャーズ(S)の名唱とともに手放しで称賛されていて、特にレイフェルクスは、マズア、N.ヤルヴィの同曲録音でも起用されており、声の色、表現ともに「当たり役」とも言いたい完璧な出来栄えだ。(Y.F.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ヴラディーミル・アシュケナージ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,NHK交響楽団,サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団 他

〈制作:1987~2006年〉

[デッカ(D)UCCD9426(12枚組)]※廃盤

[Decca(D)4758748(12枚組,海外盤)]※廃盤

※現在は廃盤だが、iTunesやQobuzから全集の配信音源を入手できる

マキシム・ショスタコーヴィチ指揮プラハso他(Supraphon)

ドミトリーの実子マキシムが、プラハ響とともに10年をかけて完成させた全集。作曲家生誕100年の2006年にリリースされた。マキシムは15番の初演者で、すでにMelodiyaとCollinsに録音を行っていた。このプラハ響はお世辞にも上手い演奏ではないが、なんだか胸の熱くなる演奏だ。当全集は、旧『レコ芸』2007年2月号の海外盤試聴記「今月の注目盤」として選ばれ、5番と13番は「本全集の白眉である」(工藤庸介)と評された。やはり「技術水準が低い」と断じられつつ、「徹底的に感覚的な演奏」で「『ショスタコーヴィチの音楽とは?』という根源的な命題[中略]に対する1つの回答のようにも思われる」と紹介されている。(H.H.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

マキシム・ショスタコーヴィチ指揮 プラハ交響楽団 他

〈録音:1995~2006年(L)〉

[Supraphon(D)SU3890(10枚組,海外盤)]

※現在は廃盤だが、iTunesやQobuzから全集の配信音源を入手できる

オレグ・カエターニ指揮ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディso他(Arts)

カエターニはイーゴリ・マルケヴィチの息子で、メルボルン響芸術監督としてのキャリアが有名だが、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ響への客演も多い。そんな彼の、足かけ6年にわたるショスタコ・ツィクルスのライヴ音源を収めたのがこの全集である。はたして批評陣の反応は、カエターニの純音楽的ともいえる解釈を前にまっぷたつとなった。旧『レコ芸』2007年2月号の新譜月評では、それぞれ1番について「ロシア風の陰惨な暗さがなく、率直にドラマを噴出させた表情が痛快」(小石忠男)、「スコアの読みがしっかりしており、どういう曲なのかがよくわかる。しかし[中略]作曲者の心にまでには到達していない」(宇野功芳)という具合。この全集に前者は推薦、後者は無印をつけている。(H.H.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

オレグ・カエターニ指揮 ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団 他

〈録音:2000~2006年〉

[Arts(D)CSM1035(10枚組,海外盤)] ※廃盤

[Arts(D)478508(10枚組,海外盤)]SACDハイブリッド ※廃盤

※ジャケット写真は後者のもの

※現在は再発を含め廃盤で、iTunesやQobuzでも未確認

ローマン・コフマン指揮ボン・ベートーヴェンo他(MD+G)

コフマンがボン・ベートーヴェン管音楽監督時代に作った全集で、ゆったり目のテンポで丁寧に練り上げられた、やさしいけれど地味なショスタコ。録音のよさに定評があってSACD化もされた。全集の最終リリースとなった14番についてのレビューが、旧『レコ芸』2009年3月号の海外盤試聴記に載っていて、「14番は、全集のなかでも、13番などとともに最良の演奏のひとつ」(増田良介)で、「ふたりの歌手もオーケストラも、なにか距離を置いて“演じている”[中略]いっさいの感傷を排した音楽にふさわしいのは、この醒めた距離感なのではないだろうか」と評されている。(H.H.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ローマン・コフマン指揮 ボン・ベートーヴェン管弦楽団 他

〈録音:2004~07年〉

[MD+G(D)MDG3371200(11枚組,海外盤)] ※廃盤

[MD+G(D)93712006(11枚組,海外盤)]SACDハイブリッド ※廃盤

※ジャケット写真は後者のもの

※現在は再発を含め廃盤で、iTunesやQobuzでも未確認

マーク・ウィッグルスワース指揮オランダ放送o他(BIS)

ウィッグルスワースが2つのオーケストラをまたいで、14年かけて完成させた全集。究極美のような演奏と、BISの硬質な録音が相乗効果を生んだと思しき、キンキンに冷えてやがるショスタコだ。夏に聴くショスタコ全集といったら、個人的にはこれを推したい。もちろん冬にも合うとは思うけれど。旧『レコ芸』では、4番について「見過ごされがちな叙情性をクローズアップして聴かせることで、かえってこの作品の持つ破壊的な性格を浮き立たせている」(木下浩二、2009年8月号の海外盤試聴記)、また全集の最終リリース、15番について「最初から最後まで、徹底して暗く、寒々とした演奏」(増田良介、2014年6月号の海外盤REVIEW)と紹介されていた。やっぱり夏に聴くのがいいかもしれない。(H.H.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

マーク・ウィッグルスワース指揮 オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団,BBCウェールズ国立管弦楽団 他

〈録音:1996~2010年〉

[BIS(D)BISSA2593(10枚組,海外盤)]SACDハイブリッド

ヴァシリー・ペトレンコ指揮ロイヤル・リヴァプールpo他(Naxos)

ナクソスから分売されていたものをまとめた全集。初出分売時の批評はすべて増田良介氏が執筆していた(旧『レコ芸』海外盤Review)。増田氏の批評は、当初から一貫して高評価で、まずロイヤル・リヴァプール・フィルのアンサンブルの良さと音色の美しさに感心している。ペトレンコについては5番や8番などの有名曲であっても、かつて聴いたことのないような個性的解釈を聴かせる点を褒めていてたが、第6番、第12番の批評(2012年2月号)に至って、ついにムラヴィンスキーやコンドラシンと同格に論じるに足る指揮者があらわれたと絶賛している。12番の第1楽章や6番の第2、3楽章における十分な速さと勢い、加えて正確な合奏、さらには録音の良さ。ショスタコーヴィチ・ファンが待望した全集がここに誕生した。(M.K.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ヴァシリー・ペトレンコ指揮 ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団 他

〈録音:2008~13年〉

[Naxos(D)8501111(11枚組,海外盤)]

【輸入元商品ページはこちら】

ワレリー・ゲルギエフ指揮 マリインスキー劇場o他(Arthaus Musik)

ゲルギエフとマリインスキー劇場oによる、おそらく映像による初の全集。交響曲に加えてすべての協奏曲が収録されているが、これらがパリのサル・プレイエルで行なわれた、たった8回のコンサートを収録したものだと知って、改めてゲルギエフの異常なバイタリティに驚いた。旧『レコ芸』の海外盤レビュー(2015年6月号)では、執筆した長木誠司氏の“趣味”で第3番がまず取り上げられているが、「ゲルギエフは目一杯手綱を引き締めて、一瞬の弛緩なく音楽を壮大に極めて」いき、グリッサンドなどのグロテクスさも強調され「「変な曲」感がいや増し」となっている。第8番や第10番の完成度、そして第5番は「音の迫真感というか、オーケストラの凝縮度と連帯感がまったく違って」おり、ショスタコーヴィチ演奏の経験を積み重ねてきた本オーケストラにしか出せない音が実感できるという。映像も秀逸で、「映すべきソロや運指や弓の操作は的確に拾い」、「天井からの展望映像、それもタテヨコと変化球」が付けられているので飽きさせない。まさに映像による交響曲全集の金字塔といえそうだ。(M.K.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集+協奏曲全集

ワレリー・ゲルギエフ指揮 マリインスキー劇場管弦楽団 他

〈収録:2013~14年〉

[Arthaus Musik 107551(8枚組,海外盤)]DVD

[Arthaus Musik 107552(4枚組,海外盤)]Blu-ray ※廃盤

※ジャケット写真および、下記のリンクは前者のもの

エミール・タバコフ指揮ブルガリア国立放送so他(Gega New)

タバコフは1947年生まれのブルガリアの指揮者・作曲家で、2008年ブルガリア国立放送響の首席指揮者に就任してまもなく、ショスタコーヴィチ交響曲全集の録音を開始している。分売で発売された10枚の評判は次第に高まり、Vol.9の第3番《メーデー》&第14番《死者の歌》は2019年8月号の、Vol.10の第1番&第15番は2021年5月号の新譜月評で特選盤になっている。「このコンビの解釈は徹底して辛口」(金子建志)、「対極の野趣を発散し、ずしりと手ごたえに富んだ表現」(満津岡信育)と、今世紀に入って主流となっている洗練された西欧型とは異なる音楽づくりが、ファンの心をつかんているようだ。(T.O.)

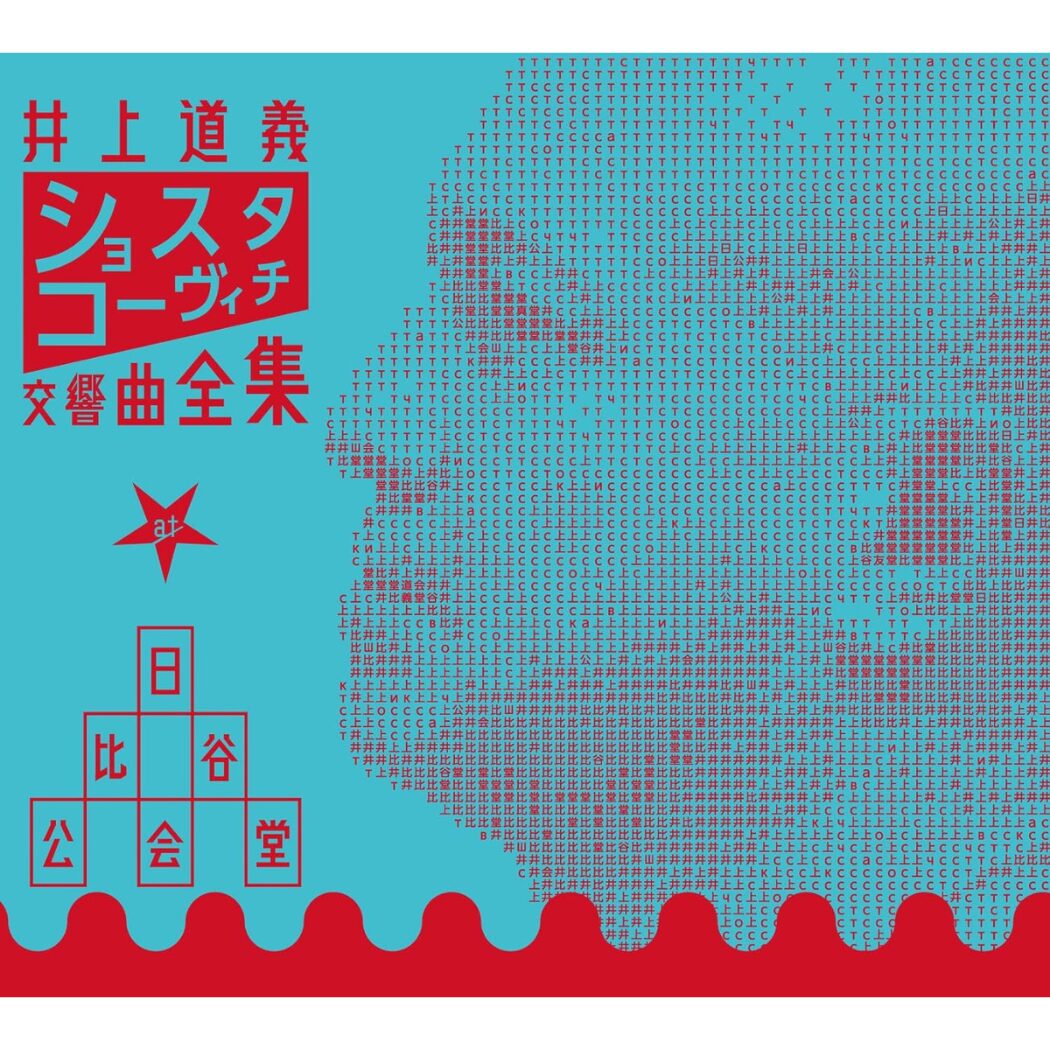

井上道義指揮サンクトペテルブルクso他(Spex)

昨年指揮活動を引退した井上道義の、2007年日比谷公会堂におけるショスタコーヴィチ・ツィクルスの記録(2曲のみ2016年のライブを収録)。旧『レコード芸術』2017年4月号新譜月評でも特選盤となり、同年度レコード・アカデミー賞でも特別賞を受賞した名盤だ。初回プレスは「パッケージ・デザインといい、アートワークといい、指揮者本人の文章等を掲載した解説書といい、きわめて凝ったつくり」(満津岡信育)だった(現役盤は通常のボックス)。演奏は「のめり込みがそのまま炎となったライヴ」(金子建志)で、特にサンクト・ペテルブルク響を指揮した第7・10・13番が出色。井上は引退前に交響曲全曲をもう一度ライブ録音しているので、今後のリリースが待たれる。(T.O.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集 at 日比谷公会堂

井上道義指揮 サンクト・ペテルブルク交響楽団,千葉県少年少女オーケストラ,東京フィルハーモニー交響楽団,新日本フィルハーモニー交響楽団,名古屋フィルハーモニー交響楽団,広島交響楽団 他

〈録音:2007~16年〉

[Spex(D)OVCX00100(10枚組,特殊装丁)] ※廃盤

[Exton(D)OVCL00777(10枚組)]

※ジャケット写真および、下記のリンクは後者のもの

【メーカー商品ページはこちら】

アレクサンドル・スラトコフスキー指揮タタールスタン国立so他(Melodiya)

Melodiya、3つ目の全集となるスラトコフフスキー盤。直前は1985年完成のロジェヴェン盤だから、30年ぶりということになる。その内容は野趣たっぷりの旧ソ連継承型。ギラギラでザラザラな演奏だ。旧『レコ芸』2018年4月号の海外盤REVIEWの筆者による「今月の特選盤」を飾り、「ショスタコーヴィチの交響曲が内包する劇的な要素を強調し、より鮮烈に提示する」(増田良介)と評されている。またここで、7番と13番にある、どきりとするような演出も例示されているのだが、「自分で聴いて驚きたいという方は、ここで読むのをやめて、ぜひこのセットを買っていただきたい」。(H.H.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

アレクサンドル・スラトコフスキー指揮 タタールスタン国立交響楽団 他

〈録音:2016年〉

[Melodiya(D)MEL1002470(13枚組,海外盤)] ※廃盤

※現在は廃盤だが、iTunesやQobuzから全集の配信音源を入手できる

ミヒャエル・ザンデルリンク指揮ドレスデンpo他(Sony Classical)

ミヒャエル・ザンデルリンクが、ベートーヴェンの全交響曲録音と並行して作った全集。交響曲の完成者=B/交響曲の終結者=Sの対比がコンセプトにあって、《第九》×《バビ・ヤール》などの組み合わせでリリースを重ねていたが、最終的に別々のBOXとなった。潔癖ともいえる優等生的ショスタコで、好みの分かれそうな演奏だ。批評分野でもそうで、6番×6番をレビューしている旧『レコ芸』2016年4月号の新譜月評では、「チャップリン的なパントマイムの連続となる第2楽章でも生真面目で[中略]『笑えない落語』」(金子建志)、「感触が優しく、それでいて感銘も大きいという魅力的な演奏」(諸石幸生)と、評価が割れた。前者は無印、後者は推薦をつけている。(H.H.)

ショスタコーヴィチ/交響曲全集

ミヒャエル・ザンデルリンク指揮 ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団 他

〈録音:2015~19年〉

[Sony Classical(D)19075872462(11枚組,海外盤)] ※廃盤

※現在は廃盤だが、iTunesやQobuzでは全曲の音源が分売されている

※下記リンクは交響曲第1番を収めている分売音源

アンドリス・ネルソンス指揮ボストンso他(DG)

ラトビア生まれのネルソンス(1978年生まれ)は、現在ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のカペルマイスターとボストン響の音楽監督を務めている。その彼がショスタコーヴィチ交響曲全集のパートナーに選んだのはボストン響だった。下の新譜月評で増田良介氏が書いているとおり、「現代屈指のヴィルトゥオジティを持つオーケストラであるボストン響は、どんなに速い部分でも正確で乱れなく、個々の音をはっきりと響かせることができる。(中略)だから、ソ連の演奏のような種類の緊張感はない」。考えてみると、アメリカのメジャーオケ単独としては初の全集なのだ。この演奏が、今後のショスタコーヴィチ受容のあり方を変えていく可能性があるのではないだろうか?(T.O.)

♪関連記事 新譜月評「ネルソンス ショスタコーヴィチ/交響曲全集,協奏曲集,歌劇《ムツェンスク郡のマクベス夫人》」

ショスタコーヴィチ/交響曲全集,協奏曲集,歌劇《ムツェンスク郡のマクベス夫人》

アンドリス・ネルソンス指揮 ボストン交響楽団 他

〈録音:2015~23年〉

[DG(D)4866649(19枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

Text:編集部