「レコ芸アーカイブ 編集部セレクション」は、編集部が、資料室に眠る旧『レコード芸術』の複数の記事を、あるテーマをもとにキュレーションするコーナーです。

第3弾は「聴衆についての批評」。ここでいう聴衆は、決して読者にかぎりません。作曲する人、演奏する人、CD・レコードをつくる人、売る人、買う人、言葉を編む人……録音芸術に関わる人すべてが、それと対峙する点で「聴衆」といえるでしょう。

第3弾の1回目として、1994年9月号に掲載された諸井誠さんの論考「『不滅の名盤』の条件」を4回に分けて、連日お届けします。タイトルからは想像しにくいですが、その内容の大部分は聴衆論。掲載時からすでに30年を経過しているものの、その文明批評を含む厳しいまなざしは、幸か不幸か、2025年のいまも今日性を保っているように思われます。

※文中の表記・事実関係などはオリジナルのまま再録しています。

【構成】

・はじめに

・作品と演奏、そして聴き手

・演奏行為における時代性と時代精神(ここまで①※無料公開)

・グレン・グールドを考える

・演奏における地域性(ここまで②※有料公開)

・精神と技術

・「巨匠の時代」の終焉

・普遍的演奏とは(ここまで③※有料公開)

・聴き手の側の変化について

・演奏される作品の質・水準

・おわりに(ここまで④有料公開)

よく知っている作品からまったく予想もしなかった面白さが引き出され、

作品の魅力が新たに甦ってくれば、それこそが素晴らしいのだ。

「演奏行為における時代性と時代精神」より

はじめに

『名曲の条件』というタイトルの新書[レコード芸術ONLINE編注:『クラシック名曲の条件』と改題の上、2019年に講談社から復刊されている]を書いたことがある。本稿で求められた内容が、「“不滅の名盤”の条件」ということで、あまりに拙著とよく似たタイトルだから一瞬躊躇したが、あれは評論活動を盛んに行なっていた頃の著書として、別な次元で考えることにして、今回は作曲家の立場で、演奏論中心に書くことにした。

私は長いことレコード評論の世界から離れていた。いやむしろ今となってはあんな苛酷な仕事に耐えられた嘗ての自分が信じられない感じさえしている。考えてみれば月評から撤退させてもらってからまだ2、3年しか経っていない。あれから作曲家に戻り、いくつか大きな作品を発表した。また私にとっては新しい分野の仕事として、埼玉県立の芸術劇場創設に関わってきた3年間でもあった。

月評撤退後はCDをあまり聴かなくなったし、急速に、録音芸術から関心が離れてしまったように思う。習慣の中にCDを聴く行為がなくなったからということもあるだろう。また、芸術劇場という、生演奏とか、芝居とか、舞踊とか、舞台芸術中心の仕事がメインとなったということもあろう。それはともかくとして、記憶を辿ってみると、7、8年間『レコード芸術』を中心に、レコード批評に大量の時間を使っていた頃には、毎月、何十枚かのCDを、交響曲中心に聴いていたのだが、その中には改めて聞き直さずに、その演奏を考えただけでも、音が沸き上がってくるようなものはあまりないように思う。残念なことである。

記憶の底から甦ってくるのは、むしろLP時代の名盤だったり、ステレオ時代のそれだったりする。それらの中には、CD化されているものも少なくないが、やはり最初に接した折の印象が強いせいか、CDではぴんとこないのもある。編集部が私に書いて欲しいことは、そんな繰り言めいた内容ではないのだろうが、彼らが知りたいこと、読者に訴えかけたいことの本体は、結局「演奏」についてであり、「聴き手」についてなのは明らかである。ここでは「作品」については、あまり重要ではなさそうに思えるのだが、編集部が私に送ってくれた「企画案骨子」なるプリントに記されている項目を見れば、それは一目瞭然である。

——演奏行為における、時代性と時代精神。

地域性。精神と技術(精度、機能)。

——普遍的演奏とは。演奏行為に進化はあるのか。

——聴き手の側の変化。

理解力の向上やレパートリー・解釈・表現についての嗜好の変化など、聴き手の質が演奏に及ぼしたもの。

——演奏される作品の質・水準。

前述したように、1990年代に入って、作曲家に戻った私には、演奏論はあまり魅力的に感じられなくなってしまっている。関心の中心は、古典であっても、現代ものであっても、先ず第一に作品であって、演奏は、時の流れとともに、暫時の後、所詮は消えて行く、うたかたの現象に過ぎないように思えるのである。それだからこそ、今、という時に、21世紀に生き残れる「不滅の名盤」を考えておく必要があるのかも知れない。

作品と演奏、そして聴き手

視点を変えれば、ある作品が、特定の演奏のイメージで固定されてしまうくらい不幸なことはない。音楽の面白さは、「作品」がまずあって——それにアプローチする人々のさまざまな解釈があって——その実現、つまり演奏があって——そして最後に聴き手がいる——ということから無限の多様性が生じてきて、結果として、演奏の可能性は複雑無比のものとなる、というあたりにある。

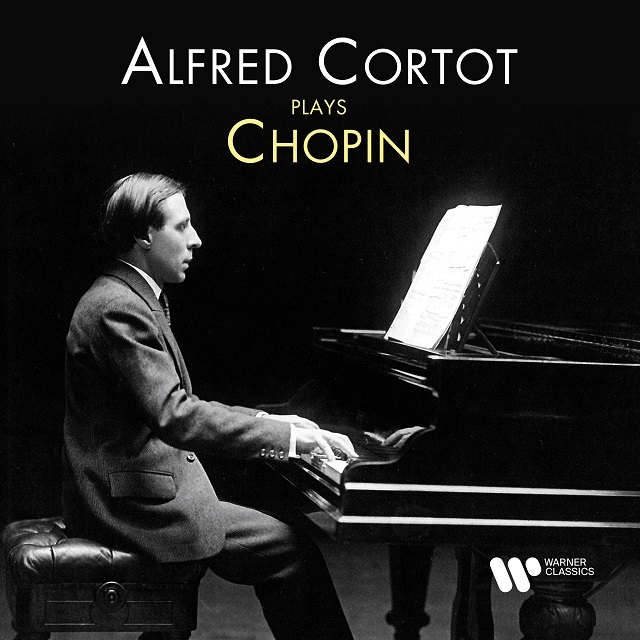

例えばショパンの《葬送ソナタ》を弾くラフマニノフとコルトー、ホロヴィッツとアシュケナージ、ルービンシュテインとポリーニ。そんな多彩な対比の可能性があるからこそ、演奏芸術は面白いのだ。ショパンの肖像画がドラクロワの描いたものだけしかないとしたら、なんとも寂しい。ニークスの『フレデリック・ショパン——人および音楽家としての』の「付録X ショパンの肖像」で知ることが出来るように、肖像画が、さまざまな年代にわたって、いろいろあるのだとしたら、ショパンを知る上で、1枚しかないのより、はるかに有利である。《葬送ソナタ》の録音にしても、例えばコルトーの名盤だけだとしたら、いくばくかの不満が残ろう。いくつもの肖像画を見比べ、何枚もの《葬送ソナタ》のCDを聴き比べる中に、自分なりのショパン像が見えてくるのである。

[関連録音]

アルフレッド・コルトー・プレイズ・ショパン

〔ショパン:ピアノ・ソナタ第2番《葬送》,他〕

アルフレッド・コルトー(p)

〈録音:1943~57年〉

[Warner Classics]配信限定

【メーカーサイトへのリンクはこちら】

名曲に関して今日に残されている夥しい数のレコーディングは、その殆どが水準を越える名演・好演なのだが、「不滅の」となると1曲につき十指で数えられるほどに絞られるのではなかろうか。前記の巨匠達の演奏は、どれもが個性的であり、技術的にも優れたものであり、不滅性を帯びている。そしてそれらの名演奏には、驚くべき解釈の違いがあり、同じ作品がこれだけ違って演奏されるとは信じがたいほどなのである。だがこれだけ違っていても共通項として《葬送ソナタ》は確実に、厳然と、存在しているのである。

「作品」というものを、固定化して考える人々があまりに多いので、演奏そのものが作品と同化して見え、固定観念が生み出されるのかも知れないのだが、作曲家にとっては、ほとんどの場合そうした捉え方をされること自体が、実は迷惑至極なのである。ショパンの場合を考えれば、彼自身同じ自作を演奏する度に、発想がまったく違う箇所があったという。この間フォルテで弾いた箇所が、今日はピアニッシモで演奏されたりする、といったことである。

作曲家の中には、しかし、作品そのものを極めて厳密に、固定化して捉えている人もいるようだ。彼が理想とする演奏以外には、許せない、といった姿勢が認められるのは、そうした考え方、感じ方から生まれてくる態度によるものではなかろうか。前述した通り、それは大層不幸なことである。さまざまな可能性が、解釈と演奏の段階で生まれてきて、思いもかけないような創造的な、想像力豊かな演奏に触れて、「私の作品には、こうした解釈が可能であり、こんなにすばらしい、作曲家に驚きと喜びを与えてくれるような演奏も生まれうるのだ」と、感じることもある。また、いかに上手くても、「こんな吹き方をされたのでは私の作品は迷惑してしまう」と、怒りや悲しみを感じることもある。

聴き手にしても、作曲家とは全く違った観点、立脚点から「作品」とか「演奏」とかにアプローチする人々がいても不思議はない。昨今の私は、そうした聴衆の存在に、フレッシュさをさえ感じ、興味を抱くことが多い。とはいえ、若い頃、非常に厳密に、自作には1つの解釈しかあり得ないと考えて、演奏者にそれを強制していた時期があったことを、ここで告白しておくべきだろう。今、同じ作品、例えば《ピアノのためのαとβ》をいろいろなピアニストが弾いてくれる時、作品の中に新しい可能性を発見して、大きな喜びを味わい、刺激を受ける。こちらの心がすでに、作曲当時の固定観念から解放されているためだろう。

[関連録音]

諸井誠の世界

〔諸井誠:ピアノ協奏曲第1番,ピアノのためのαとβ,以呂波譬喩八題,他〕

小林仁(p)若杉弘指揮読売日本交響楽団

〈録音:1970年3月,他〉

[タワーレコード – ビクター(S)NCS635~6(2枚組)]※現在取扱なし

「作品」を聴く第三者は、作曲家や演奏家とはまた別の感想を抱くかもしれない。「作曲者は御不満のようだが、彼の演奏は素晴らしいし、解釈も正しい」と。また「作曲者は大満足の様子だが、あんな演奏で良いのかな……?」こうした齟齬がさまざまな形で生まれるからこそ、演奏という第二次的創造行為が関与する「音楽」という芸術は面白いのだ。その部分では確かに芝居と似ている。芝居では、戯曲が作品として固定されていても、実際の舞台には演出が大きく関与してきて、同じ作品に驚くほど違う解釈が施され、全然別の印象が得られる。

近年のシェイクスピアがそうである。バッハやベートーヴェンやモーツァルトの場合同様、シェイクスピアだけ追っ掛けても芝居は充分に新しくあり得るのだし、創造的でありうるのだ。「演奏」という再創造的行為にも芝居に近い側面があって、録音芸術においては、ますます解釈のユニークさと技術的完璧さが求められ、その反面で、何が「正しい演奏」なのかが追求されているのだ。この場合、作曲家の存在は、つまり第一次的創造者の立場は、神や自然や天体と似て、ほとんど等閑視されてしまっている。つまり「演奏」の次元では、作曲家目体が都合良く「解釈」され、当世風に、適当に「デフォルメ」されてしまっている。時代性と時代精神が問題になるのは、実はこの次元においてなのである。

演奏行為における時代性と時代精神

「時代精神」ということでは、浪漫派音楽が、最も大きな問題提起を、現代に対して行なっているように思われる。それは19世紀という、20世紀と直接繋がる時代の、実態がかなり今日に分かっている音楽なのであり、しかも、20世紀とは時代精神を対照的に異にする時代性を保有している性格の音楽だからである。ショパンや、特にシューマンが問題になり、ヴァーグナーが重要なのは、彼らの中に、彼らの時代特有の時代性と共に、今日に通じる部分もまた少なからずあるからだ。そうしたことは、作家論とか、様式論とかの研究において明らかにされる性質のものなのだが、演奏論においても、具体的に立証すべき問題が、彼らの作品に少なからず含まれていることを見逃してはならないだろう。

だが私は、正しい演奏とか、正統な解釈とか、専門的な領域に踏み込んで、聴き手が、あれこれ考えるのは、お気の毒ではなかろうかと考えている。むしろ、より自由に、好きな曲を、好きな演奏で楽しむ、フランクな態度が好ましいと思うのである。演奏によって、よく知っている作品からまったく予想もしなかった面白さが引き出され、作品の魅力が新たに甦ってくれば、それこそが素晴らしいのだ。そうしたことは、私達専門家の場合でも、愛好者の立場でも、基本内にはまま同じなのではないだろうか。例えばグレン・グールドが彗星のように登場して、鮮やかな個性的名演で、聴き馴れた作品から新鮮な解釈と目覚ましい演奏を聴かせてくれた時、「これは凄いぞ!」と、私は思った。そして演奏分析などを通じて、グールドを対象とする演奏論にのめり込んで行った。1950年代後半から1980年代にかけてのことであった。

次回(有料公開)に続く。

1930年生。東京音楽学校本科で池内友次郎に学び、作曲家として黛敏郎、入野義朗、柴田南雄等と20世紀音楽研究所を結成。80年代以降は評論家としても活躍。日本アルバン・ベルク協会の設立者で、彩の国さいたま芸術劇場初代館長も務めている。雑誌『レコード芸術』では交響曲月評を担当していた。2013年没。