蛇とクラシック音楽のあいだ

2025年は、干支でいうところの「巳年」すなわち蛇年。皆様、蛇はお好きですか? 編集子の推しはホシニラミスナボアです! 古今東西で親しまれ、時に神聖視されてきたお蛇様。クラシック音楽の文脈では、楽器の名前になったり楽曲の題材になったりと、こちらでもまた縁深い生き物です。

そこで今回は、蛇にまつわるクラシック音楽のディスクを、編集部が10点ご紹介します!

低音デュオ(松平敬&橋本晋哉)

セルパン(蛇)という名の古楽器がある。テューバの先祖にあたる楽器だが、その見た目はあまりにも蛇。16世紀末にフランスで誕生したテナーバスの木製金管楽器で、教会の聖歌伴奏や軍楽隊で使用されていた。19世紀前半には、後述のベルリオーズやメンデルスゾーンの作品にも登場する! いまでは絶滅危惧楽器などと言われているが、現役の奏者はまだまだ沢山いる。

その日本における筆頭が、テューバ、オフィクレイド奏者としても活躍する橋本晋哉。バス歌手にして当サイトの新譜月評執筆者、松平敬とのユニット「低音デュオ」(公式HP)のアルバムでは、中世写本の音楽と新作楽曲を往還しながら、人声とセルパンの表現の豊かさを味わうことができる。これを聴いたあとには、他の音楽の「低音」が物足りなくなってしまうかもしれない。

『ローテーション』

〔松平頼暁:ローテーション,ギヨーム・ド・マショー:ご婦人よ、見つめないで下さい,他〕

低音デュオ[松平敬(Vo, Br) 橋本晋哉(テューバ,セルパン)]

〈制作:2015年2月〉

[ALM Records(D)ALCD106]

『双子素数』

〔高橋悠治:明日も残骸,しいんと,ぼうふらに摑まって,他〕

低音デュオ[松平敬(Vo, Br) 橋本晋哉(テューバ,セルパン)]

〈制作:2018年3月〉

[ALM Records(D)ALCD118]

ラヴェル,アタイール:管弦楽曲集

絶滅危惧楽器のレッテルなど忘れてしまおう。1989年生まれの作曲家アタイールが書いた、セルパン協奏曲(2017)のお出ましだ。イスラームの祈りから着想された、浮遊感のある2楽章の協奏曲は、第1楽章〈野蛮 Selvaggio〉、第2楽章〈神聖 Ieratico〉から成っている。鬼にも神にも聴こえる音色が素晴らしい! セルパンを吹くのは、当代フランスの名手ヴィバール。カップリングされたラヴェルも、セルパンは出てこないが聴き逃すべからず。

『ラヴェル,アタイール:管弦楽曲集』

〔モーリス・ラヴェル:ラ・ヴァルス,スペイン狂詩曲,バンジャマン・アタイール:Adh-Dhohr ~セルパンと管弦楽のための協奏曲〕

パトリック・ヴィバール(セルパン),アレクサンドル・ブロック指揮リール国立o.

〈録音:2018年10月〉

[Alpha(D)ALPHA562(海外盤)]

リスプレンデンティ、リヴェルシ

セルパンの勢いが止まらない。このタイトルは、バルカン半島~フランスのフォークロアを中心とする楽曲を、ヴォーカル&セルパン+バルカン・ジャズの編成でカヴァーしたもの。ボスニア・ヘルツェゴビナ出身のミルコヴィチ(蛇足だが、ハーディ・ガーディ伴奏による彼女の『冬の旅』[RK3003]もとてもいい!)が歌い、フレンチ・ジャズ界の鬼才ゴダールがセルパンを吹く。アルバムの頂点を成す《ア・トレース・オヴ・グレイス》を筆頭に、異郷的な魅力が詰まっている。

『リスプレンデンティ、リヴェルシ』

〔ミシェル・ゴダール/ナターシャ・ミルコヴィチ:ア・トレース・オヴ・グレイス,ヘリソンの歌,他〕

ナターシャ・ミルコヴィチ(vo) ミシェル・ゴダール(セルパン,エレクトリック・ベース),他

〈録音:2019年1月〉

[Dreyer Gaido(D)CD21127(海外盤)]

ベルリオーズ:幻想交響曲,序曲《宗教裁判官》

ヒーローは遅れてやってくる。セルパンといえばベルリオーズ。彼の書いた書籍『管弦楽法』(音楽之友社の商品ページ)の楽器紹介コーナーにも登場して、「冷たく恐ろしげな咆哮」で「オーケストラの他の楽器や声楽とはほとんど溶け合わない」と、散々な文章を残されている。しかし作曲家は《幻想交響曲》にあえてセルパンを取りいれた。今ではテューバで演奏されることも多いが、初演時はセルパンを使っていたのだ! HIPアプローチによるこの録音は、ぜひ低音を響かせて聴きたい。

『ベルリオーズ:幻想交響曲,序曲《宗教裁判官》』

フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮レ・シエクル

〈録音:2019年7月〉

[Harmonia Mundi(D)HMM902644(海外盤)]CD

[ハルモニア・ムンディ(D)KKC1156]LP

メンデルスゾーン:交響曲第3番,第5番《宗教改革》

セルパンといえばのもう1つが、メンデルスゾーンの交響曲第5番《宗教改革》。なぜ彼がこの楽器を選んだのかは不明だが、前述の通りセルパンは教会で用いられる楽器でもあったから、そのトピック性を帯びていたことも予想される。メンデルスゾーン作品では、オラトリオ《聖パウロ》などにもこの楽器の指定がある。フォルテピアノも演奏する指揮者、エメリャニチェフの本録音では、原典通りにセルパンを使用している。

『メンデルスゾーン:交響曲第3番,第5番《宗教改革》』

マキシム・エメリャニチェフ指揮スコットランド室内o.〈録音:2022年2月〉

[リン(D)NYCX10438]

ブリュメル:地震ミサ

「蛇」ディスクガイドの看板を出しておきながら、ここまでセルパンの話しかしていないが、安心してほしい。これで最後だ。古楽団体グランドラヴォア(公式HP)が、2024年に世に問うたアヴァンギャルドな話題盤。サウンドスケープ的なアルバムで、冒頭からセルパンが歌う(ふたたび蛇足だが、《地震ミサ》の作曲者ブリュメルは16世紀の初めに亡くなっているため、16世紀末に登場したセルパンとは本来関係ない)。とにかく、ぐうの音も出ないほどクールだ。ドローン・ミュージック好きも必聴。

『ブリュメル:地震ミサ』

〔アントワーヌ・ブリュメル:ミサ曲《見よ、大地が大きく揺れ動き》,他〕

ビョルン・シュメルツァー指揮グランドラヴォア

〈録音:2023年9月(L)〉

[グロッサ(D)XGCDP32118]

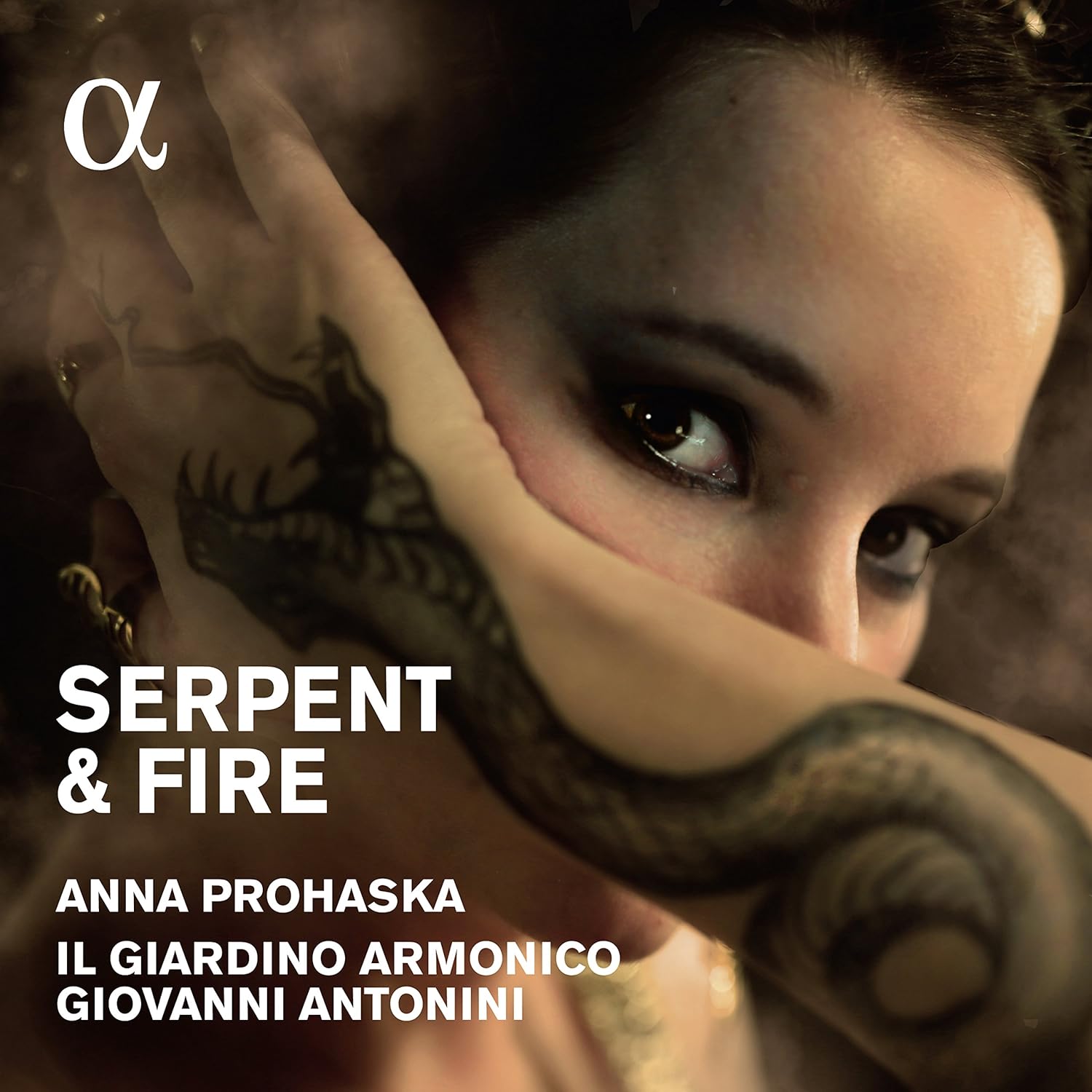

アンナ・プロハスカ/蛇と炎

ここからは題材としての「蛇」にふれていく。

まずはプロハスカのコンセプト・アルバムで、テーマは悲劇の女王、クレオパトラとディドー(ディドーネ)。前者は蛇毒、後者は火炎によって事切れたとされる。2人は音楽史の「ミューズ」となった。バロック・オペラに何度も登場し、音楽は大きく変化した。しかしその裏にある女性の苦しみを、いかほどの人が直視してきただろう? 毒を喰らわば芸術に昇華するまで。全編を通してプロハスカが歌唱する。随所でアントニーニが、リコーダーやフルートを吹奏しているのにもご注目。

『蛇と炎 ~クレオパトラとディドーネ,女たちの絶望とバロック・オペラ~』

〔パーセル:歌劇《ディドーとエネアス》,ヘンデル:歌劇《ジュリオ・チェーザレ》などからの抜粋〕

アンナ・プロハスカ(S) ジョヴァンニ・アントニーニ(指揮,bfl,fl) イル・ジャルディーノ・アルモニコ

〈録音:2015年12月〉

[Alpha(D)ALPHA250(海外盤)]

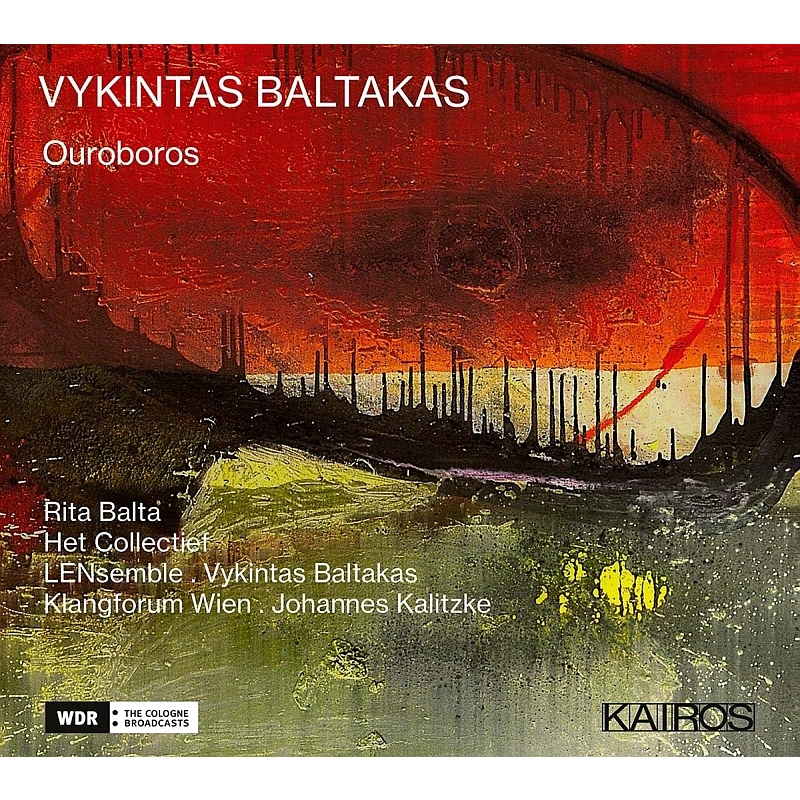

バルタカス:ウロボロス

神聖視されることの多い蛇。自らの尾を呑み、ぐるりと円環をつくった蛇を「ウロボロス」という。古来より不滅の循環性のシンボルとして、インドや中国、古代ギリシア、北欧など、世界各地で重んぜられたモティーフである。1972年生まれのバルタカス(公式HP)はIRCAMでも学んだ作曲家だ。近年は電子音響音楽の手法を用いた、自己参照的な作品を多く生み出している。その「循環」の始まりは、アルバムの表題作《ウロボロス》(2004)だった。

『バルタカス:ウロボロス』

〔ヴィキンタス・バルタカス:ウロボロス-ツィクルス(ソプラノ、アンサンブルとエレクトロニクスのための),他〕

ヨハネス・カリツケ指揮クラングフォルム・ウィーン

〈録音:2005年,2015年,2016年〉

[kairos(D)0015045KAI(海外盤)]

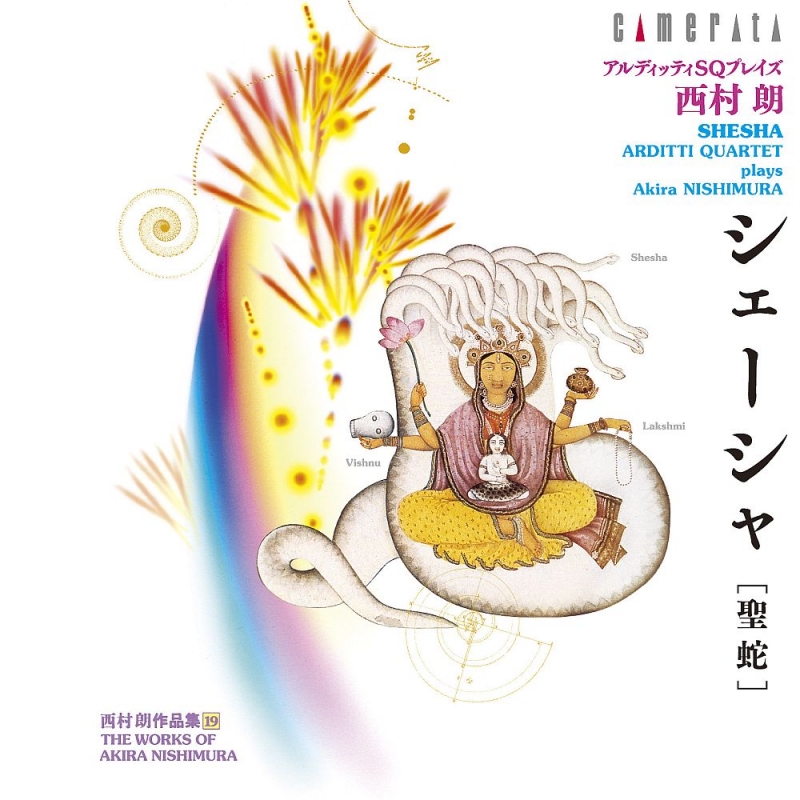

西村朗:シェーシャ(聖蛇)

本記事の締めくくりに、巳年にうってつけなタイトルを。

アルディッティSQの創設者、アーヴィン・アルディッティの還暦を祝って作曲された《シェーシャ》(2013)を表題作とするアルバムである。アーヴィンは1953年の巳年生まれなのだ(西村朗も1953年生まれだ! この情報は蛇足ではないはずだ)。そこから着想を得た西村は、インド神話に登場する多頭の巨大蛇を題材に弦楽四重奏曲を書き下ろした。この楽曲では大蛇を思わせる音像がくねくね動き、神話のストーリーに沿って発展し、平穏に向かっていく。

『西村朗:シェーシャ(聖蛇)』

〔西村朗:弦楽四重奏曲第5番《シェーシャ(聖蛇)》,他〕

アルディッティ弦楽四重奏団[アーヴィン・アルディッティ(第1vn),アショット・サルキシャン(第2vn),ラルフ・エーラース(va),ルーカス・フェルス(vc)]

〈録音:2017年6月〉

[カメラータ(D)CMCD28364]

Text:編集部(H.H.)