『レコード芸術ONLINE』では2025年のビゼーの《カルメン》初演150周年を記念した特別企画「カルメン祭り」をお届けしています。

ここでは少し視点を変えて、オペラ内の名旋律と超絶技巧が楽しめる「幻想曲」や「変奏曲」など、「歌のない《カルメン》」の数々について、その歴史と代表的なディスクを増田良介さんにご紹介いただきます。

※「初演150年《カルメン》祭り」の他の記事

「150年目の《カルメン》名盤選挙」はこちら

「必聴!必見!《カルメン》を彩った名歌手 “万国博”」はこちら

「《カルメン》の名盤&名歌手 スピンオフ編 名コンビで辿るオペラ “連想ゲーム”」はこちら

文・選=増田良介(音楽評論)

初演10年で何十もの編曲が生まれた《カルメン》

ビゼー(1842~1875)の歌劇《カルメン》は、1875年3月3日、パリで初演されたが、失敗に終わる。そしてその3か月後の6月3日、ビゼーは心臓発作によって急死する。しかしその年の10月、ウィーンで上演されると、人々はこの歌劇の真価に気づき、《カルメン》はあっという間に人気作となった。

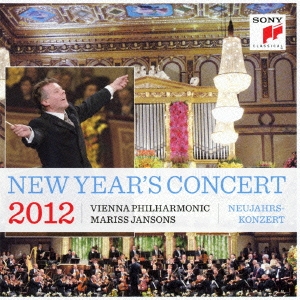

人気の爆発ぶりは、編曲の多さからもわかる。2012年、ウィーン・フィルのニューイヤーコンサート(ヤンソンス指揮)で、エドゥアルト・シュトラウスの《カルメン・カドリーユ》という曲が演奏されたが、これが書かれたのはなんと初演の翌年、1876年だ。ピアノ用には、1877年に少なくとも2種、クーエ(Wilhelm Kuhe 1823~1912)とクロワゼ(Alexandre Croisez 1814~1886)という人の作品が出版されている。〈ハバネラ〉や〈闘牛士の歌〉などをつなぎ合わせたこの種の編曲は、以後、大量に作られることになる。

ヴァイオリンなら、高名なイェネー・フバイ(1858~1937)が書いた《カルメンによる華麗な幻想曲》が1878年に出ているし、マーチ王ジョン・フィリップ・スーザ(1854~1932)の《カルメン・マーチ》(1879)も、実はヴァイオリンまたはフルートとピアノのための作品だ。フランソワ・ボルヌ(1840~1920)による、フルートとピアノのための《ビゼーの「カルメン」による華麗な幻想曲》(1880)は今も人気がある。1883年にはヴァイオリン用編曲の大本命、パブロ・デ・サラサーテ(1844~1908)の《カルメン幻想曲》が出た。ほかにも、ビゼーの死後10年の間に、何十という編曲が出ている。

エドゥアルト・シュトラウス:カルメン・カドリーユ

マリス・ヤンソンス指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

〔録音:2012年1月(L)〕

[ソニークラシカル(D)SICC1478~9]

シュトラウス一家には、オペラの名旋律によるカドリール(カドリーユ)が何曲もあるが、5分ほどの間に名旋律が詰め込まれたこの曲は、三男エドゥアルトの作品だ。

フバイ:カルメンによる華麗な幻想曲

木嶋真優(vn)江口玲(p)

〔録音:2012年9月〕

[エクストン(D)OVCL00485]

ハンガリー出身の大ヴァイオリニスト、イェネー・フバイの作品は、1878年出版(ということは作曲はもっと前)だ。サラサーテやワックスマンよりずっと早く、彼らとはまた違った魅力がある。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。