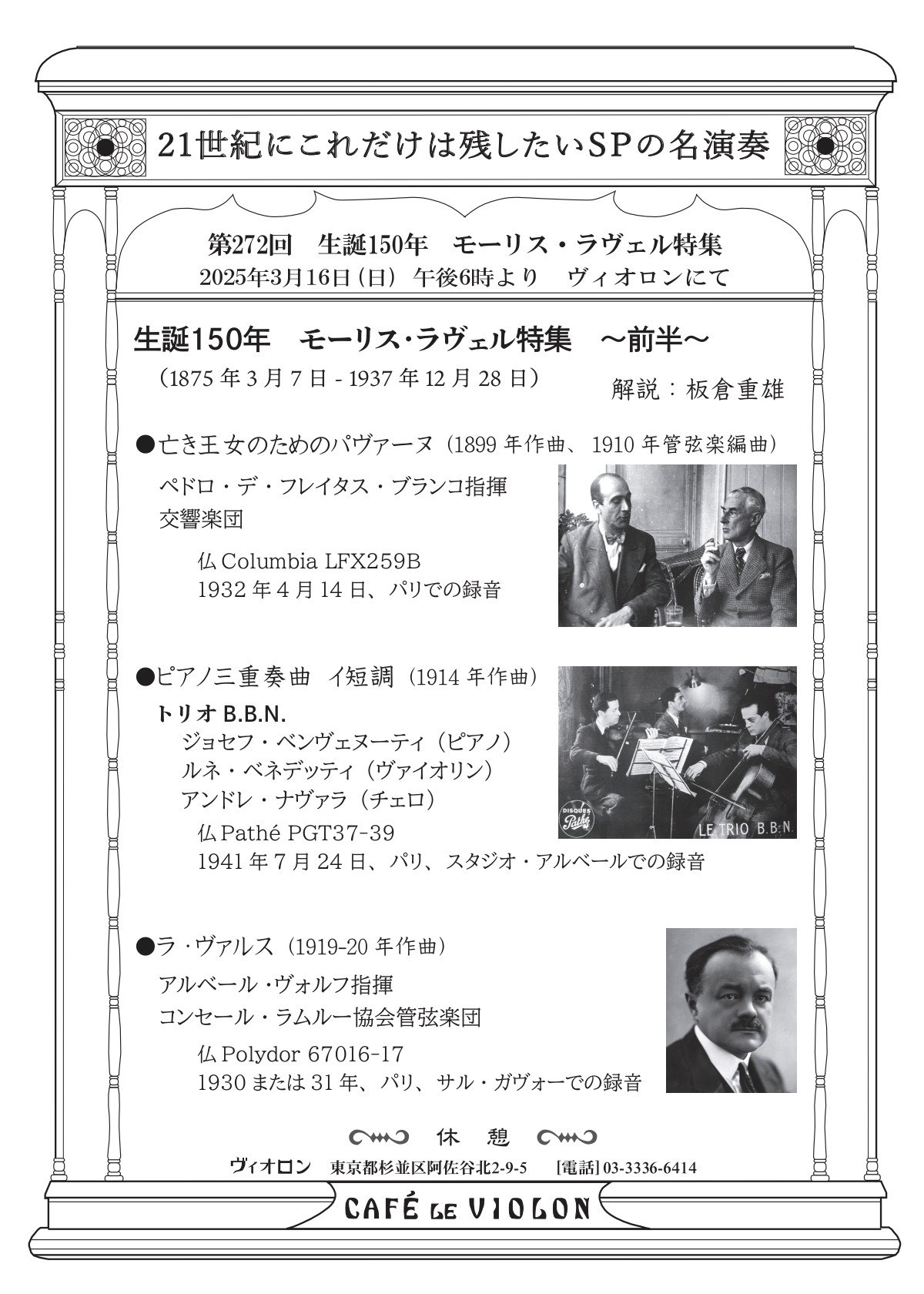

東京・阿佐ヶ谷にある、名曲喫茶「ヴィオロン」は1979年の創業。ウィーンのムジークフェラインザールを25分の1サイズで“再現”したシューズボックス型の店内は音響の良さに定評がある。ここでは毎月、「21世紀にこれだけは残したいSPの名演奏」と題したSPコンサートが開かれている。3月16日に開催された第272回では、今年生誕150年を迎えたモーリス・ラヴェルが特集された。ラヴェルと同時代を生きた演奏家による歴史的録音遺産を、名器「クレデンザ」で聴く貴重な機会。コンサートの解説を務める音楽評論家の板倉重雄氏に、当日の選曲について解説していただいた。

「21世紀にこれだけは残したいSPの名演奏」の解説を担当する板倉重雄氏

ラヴェルと縁の深い演奏家による貴重な録音の数々

プログラムはラヴェルの作風の変化を追えるよう、作曲年代順で組んだ。

①亡き王女のためのパヴァーヌ(管弦楽版)

ペドロ・デ・フレイタス・ブランコ指揮 交響楽団

〈録音:1932年4月14日、パリ〉

[仏 Columbia LFX259B]

プログラム最後⑥ピアノ協奏曲ト長調のSP3枚組アルバムの最終6面目に収録されたもの。ペドロ・デ・フレイタス・ブランコ(1896~1963)はラヴェル解釈の第一人者と言われたポルトガルの名指揮者。同年1月14日のピアノ協奏曲の初演の準備をしたのも彼で、同夜の《ボレロ》《ラ・ヴァルス》《亡き王女のためのパヴァーヌ》などはブランコが指揮。初演のピアノ協奏曲ではラヴェルに指揮台を譲った。

②ピアノ三重奏曲イ短調

トリオB.B.N.

〈録音:1941年7月24日、パリ、スタジオ・アルベール〉

[仏 Pathé PGT37-39]

曲は、1914年に勃発した第一次世界大戦にラヴェルが志願兵となるため、急いで書きあげられた作品。この録音は第二次世界大戦中、ナチス・ドイツ占領下のパリで行なわれている。トリオB.B.N.は1941年の結成。ジョセフ・ベンヴェヌーティ(ピアノ)、ルネ・ベネデッティ(ヴァイオリン)、アンドレ・ナヴァラ(チェロ)の頭文字をとって命名された。ナヴァラ(1911~88)は1937年にウィーン国際チェロ・コンクールに優勝し、これからという時に大戦が起き、1940年にはナチスがパリを占領。そのため三重奏団を組織し、室内楽に専心。意図をもってこの作品を録音したと思われる。

③ラ・ヴァルス

アルベール・ヴォルフ指揮 コンセール・ラムルー協会管弦楽団

〈録音:1931年 パリ、サル・ガヴォー〉

[仏Polydor 67016-17]

アルベール・ヴォルフ(1884~1970)はオランダ人の両親のもと、パリに生まれた指揮者、作曲家。パリ音楽院に学び、1909年にシュトラスブルク(ストラスブール)で指揮者デビュー。1921年から24年までオペラ・コミック座の音楽監督、1928年から34年までコンセール・ラムルー、1934年から40年までコンセール・パドルーの首席指揮者を歴任した。1930年のラヴェル自作自演の《ボレロ》の有名な録音[仏Polydor]では、ラヴェル立ち合いのもと、ヴォルフがリハ-サルを請け負うなど、関係は良好だったようだ。

④パストゥレイユ〜歌劇《子供と魔法》より(アンリ・メルケル編曲)

⑤ヴァイオリン・ソナタ ト長調

アンリ・メルケル(vn)マリー=ルイーズ・ピュネ・カイヤール(p)

〈1950年6月22日、パリ、サル・ショパンでの録音〉

[仏Polydor A6.347-49]

⑤のSP3枚組の6面目に④が収録されているが、《子供と魔法》とヴァイオリン・ソナタ ト長調が同時期に作曲され、ジャズの語法を取り入れたことで共通する深い関係性を示した見事なカップリングだと思う。アンリ・メルケル(1897~1969)はパリ生まれ。パリ音楽院でギヨーム・レミーに師事し、1924年、パリ・オペラ座管弦楽団に入団し、1930年にコンサートマスターに就任して60年まで務めた。また、パリ音楽院管弦楽団にも所属した(1930年から35年までコンサートマスター)。SPではラロのスペイン交響曲、サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番が名盤として知られている。マリー=ルイーズ・ピュネ・カイヤール(1908~91)はアンリ・メルケルのデュオ・パートナー兼アシスタントを務めたフランスのピアニストである。

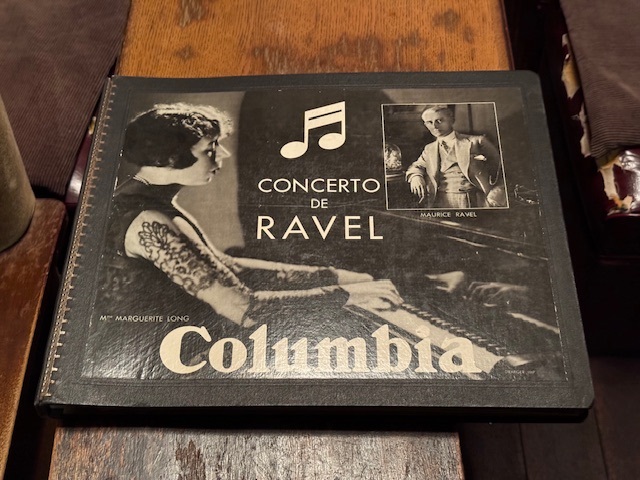

⑥ピアノ協奏曲ト長調

マルグリット・ロン(p)ペドロ・デ・フレイタス・ブランコ指揮 交響楽団

〈録音:1932年4月14日、パリ〉

[仏Columbia LFX257-59A]

1928年のアメリカ・ツアーを成功したラヴェルが、1932年に世界ツアーを企画。自らピアノを弾いて披露する作品として構想した。しかし、技巧の衰えからピアノは信頼するマルグリット・ロンに任せ、自分は指揮にまわり、ツアーもヨーロッパ20都市に縮小された。ロン(1874~1966)は1889年にパリ音楽院に入学し、1891年にピアノ科を一等賞で卒業。1919年にはラヴェルが第一次大戦の戦没者に捧げた組曲《クープランの墓》を初演。1943年にヴァイオリニストのジャック・ティボーとともにロン=ティボー・コンクールを創設したことは有名である。この録音は、初演も指揮したラヴェルの自作自演として長く知られてきたが、実際にはラヴェルは録音の監修者で、ブランコの指揮であったことが判明し、近年の復刻CDではブランコ指揮と表示されるようになった。

レコード「板」の「倉」を守る「重」たい「雄」です。「レコード芸術」購読歴は40年、レコード業界歴は24年。現在タワーレコード株式会社、商品本部洋楽部勤務。SPレコードからCDまで、何でも聴きます。レコードに関する古書籍や古雑誌の収集も趣味で、戦前のことを昨日のことのように語るので「タイムマシン板倉」と呼ばれることもあります。クラシック以外ではシャンソンとタンゴ、AKB48が好きです。愛読書はヘルマン・ヘッセの「荒野のおおかみ」(高橋健二訳)。みずがめ座、ペガサス、ソウルナンバー11。

名曲喫茶 ヴィオロン

JR中央線・阿佐ヶ谷駅 北口より スターロードを進み、徒歩5分

Open 12:00

Record Time 12:00~17:00

Live Time 19:00頃~

Close Live Time終了時

毎週火曜定休

http://meikyoku-kissa-violon.com/