音楽評論家・舩木篤也氏の連載「プレルーディウム」。

プレルーディウム(Präludium)は、ドイツ語で「前奏曲」の意味。毎回あるディスク(音源)を端緒として、ときに音楽の枠を超えて自由に思索を巡らせる、毎月1日更新の注目連載です。

第12回は、2025年8月に初演された細川俊夫のオペラ《ナターシャ》への問題提起が行われます。その理由とは?

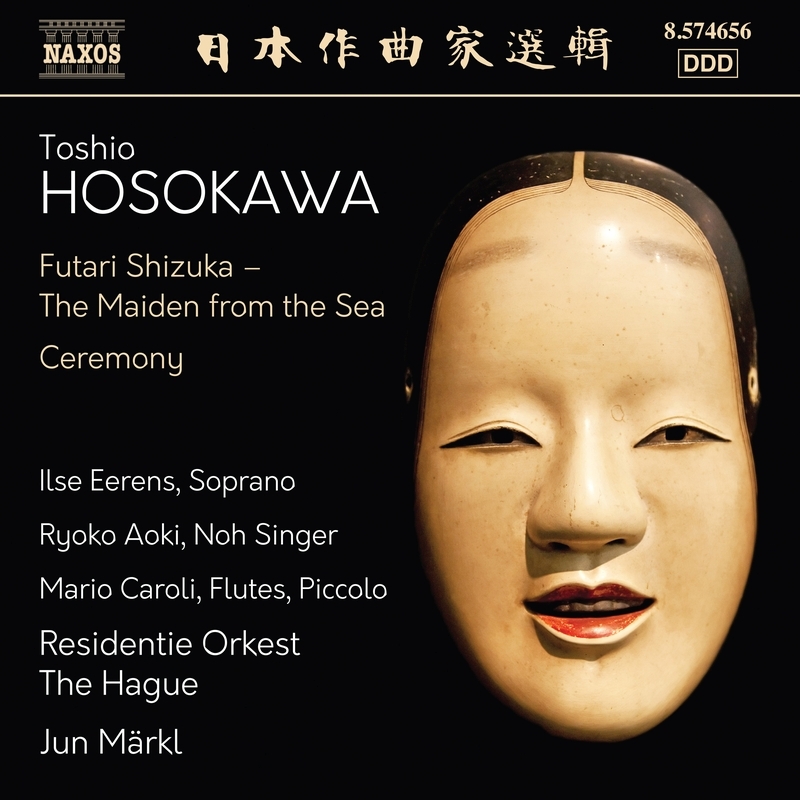

細川俊夫/管弦楽作品集第5集

〔歌劇《二人静》-海から来た少女-,セレモニー〕

準メルクル指揮ハーグ・レジデンティ管弦楽団,マリオ・カローリ(fl)イルゼ・エーレンス(S)青木涼子(能声楽)

〈録音:2024年3月〉

[Naxos(D)NYCX74656]

【試聴&購入リンクはこちら】

近くにいるからこそ

去る8月に、細川俊夫の新作オペラ《ナターシャ》が、東京・初台の新国立劇場で世界初演をみた。リブレットは、作家・多和田葉子による。私が訪ねたのは全4公演のうち1回のみ、同月15日に催された第3公演である。

主人公は、外題役の女と、アラトという名の男。ナターシャは、破壊されてしまった故国を去り、いまはドイツにいるウクライナ人であり、いっぽうのアラトは、災害によって故郷を去らねばならなかった日本人である。この二人が、とある海辺で出会う。そして「母なるもの」を失った者どうし、言語の違いを越えて、ほのかに共感を覚え始める。そこへメフィストフェレスの孫なる男が現れ、世の極限を知りたいという二人を、7つの「地獄」へと案内する。木のない「森林地獄」、リゾート地の「快楽地獄」、津波が襲う「洪水地獄」、等々。憂うべき現実を目の当たりにしながらも、あるいは目の当たりにしたがゆえに、男女はいつしか愛し合うようになる。そうして「地獄の底」にたどりつき、ついに地球も彼らの愛も危機に瀕したかというところで、すべてが反転する。希望の光が見えてきたのだ。

細川俊夫:オペラ《ナターシャ》 [新制作 創作委嘱作品・世界初演]

2025年8月11日(月祝)、13日(木)、15日(金)、17日(日)

新国立劇場 オペラパレス

イルゼ・エーレンス(ナターシャ),山下裕賀(アラト),クリスティアン・ミードル(メフィストの孫),大野和士(芸術監督/指揮)東京フィルハーモニー交響楽団,冨平恭平(指揮)新国立劇場合唱団,クリスティアン・レート(演出)他

細川はこれまでにも、しばしば、人間が人間におよぼす災いを、あるいは自然が人間におよぼす災いを創作のテーマとしてきた。彼の多くの作品は、それら災いに死した人々の魂を慰め、あるいは弔う試みであったろう。第二次世界大戦を背景とした《ヒロシマ・声なき声》(1989年/2000~01年)、《星のない夜-四季へのレクイエム》(2010年)もそうだし、東日本大震災がなければ書かれなかったオペラ作品、《海、静かな海》(2016年)、《地震・夢》(2018年)もそうだ。

今回の《ナターシャ》は、そんな細川のひとつの集大成といった観がある。それはまた、多和田との協働を得たからこそであろう。多和田にも、東日本大震災がなければ書かれなかった『献灯使』(2014年)のような小説があり、細川と共鳴しうるところがある。また細川と同様、長年にわたり日独間を往還し、日本語でもドイツ語でも創作し、「母語の外へ出る」ことを方法論としている。かくして《ナターシャ》も、日独2か国語のみならず、幾つもの言語が交差する多言語オペラになった。

しかしながら、私は、この記念碑的作品《ナターシャ》を支持することができない。その「感情」は、正直なところ自分でも驚くくらい強く、また複雑で、いらいらとした不快感をともなっている。なぜか? そう自問し、「もしかしたら」と思い当たった。私自身のなかに、細川的なものがあるからではないか、と。

*

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。