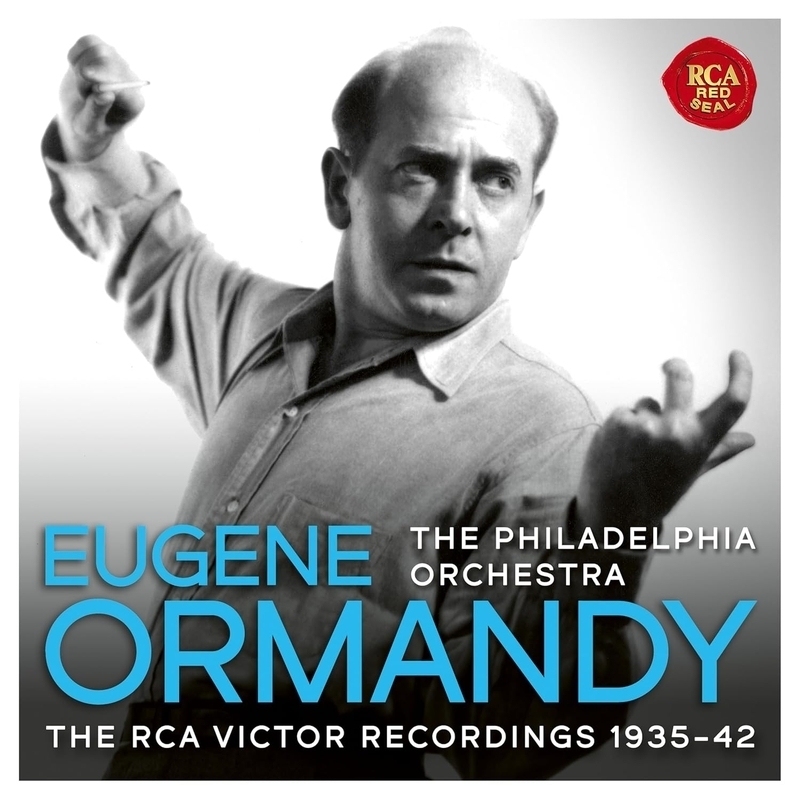

ユージン・オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団/RCAレコーディングス 1936~1942

ユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィアo,セルゲイ・ラフマニノフ,アルトゥール・ルービンシュタイン(p)アルバート・スポールディング,フリッツ・クライスラー,ヤッシャ・ハイフェッツ(vn)エマヌエル・フォイアマン(vc)キルステン・フラグスタート,ドロシー・メイナー(S)ラウリッツ・メルヒオール(T)他

〈録音:1935*,1936~1942年〉

[RCA(M)19658771062(21枚組,海外盤)]

*CD5のフラグスタートのオペラ・アリア集でハンス・ランゲが指揮した曲のみ1935年録音

約8割が初復刻! 原盤保有会社だけが成し得る最良の復刻

注:メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の第4面のマスターディスク071274-1は再生不可能な状態でした。そのため、この部分はアナログテープ・コピーDMM4-455-Eを使用しました。他のマトリックスはすべて問題なく再生され、オリジナルのディスク・マスターから協奏曲を復刻しました。

(解説書P.22~23 CD1録音データの注釈より:筆者訳)

これは、今回のソニー・クラシカルによるオーマンディ&フィラデルフィアのSP復刻作業でのエンジニアたちの誠実な仕事ぶりを示す注釈である。CD1の冒頭に収録されたメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲は1941年12月20日の録音。ソロはアメリカの名ヴァイオリニスト、アルバート・スポールディング(1888-1953)である。この音源はアメリカで磁気テープ録音が実用化される以前、SP6面にダイレクト・カッティングで録音された。しかし、SPとしてはお蔵になり、初めて日の目を見たのは1980年、アメリカの百貨店ニーマン・マークスがRCAと組んで限定制作した豪華布張り装丁のLP-BOX「Neiman Marcus First Edition Fifth Series」4枚組の中であった。つまり、1980年の時点でSPのマスターディスク(金属原盤)が残っており、そこからLPを制作するために磁気テープにトランスファーされていたのだ。現在もSPのマスターディスクと1980年復刻時の磁気テープが存在しているが、マスターディスクの4面目(第2楽章の前半)が経年劣化して状態が悪いため、この部分だけ1980年の磁気テープで補った、というのである。いまSPは多くが版権切れになった事情から、市販盤からの復刻がCDに配信に溢れてカオス状態を呈しているが、多くは粗悪な音質で、ノイズも多く、SPのイメージを悪くするばかり。原盤を保有するレコード会社が、自社に残された複数の素材から最良の復刻盤を制作するのがあるべき姿であるが、今回のBOXは原盤保有会社による復刻で、うち約80%が初復刻というのが嬉しい。実際、その復刻音は細部まで明瞭で、ノイズや歪みが少なく、戦前のオーマンディ&フィラデルフィアの妙技を、望みうる最高の音質で味わうことができるようになったのである。

同時代の録音とは一線を画す、ウルトラモダンな《悲愴》

このBOXには、オーマンディがストコフスキーとともにフィラデルフィア管弦楽団の共同指揮者となった1936年から(1938年からはオーマンディ単独で音楽監督)、全米音楽家連盟が商業録音禁止令を出す1942年までの録音が収められている(ストライキ終結は1944年で、その年にオーマンディ&フィラデルフィアは米コロンビアへ移籍した)。両者のRCA録音は1936年12月13日収録のチャイコフスキー《悲愴》(CD3)でスタートした。この《悲愴》解釈はオーマンディの演奏様式を象徴している。SP時代の《悲愴》と言えば、1937年の濃厚甘美なメンゲルベルク盤、1938年の厭世的なフルトヴェングラー盤が有名で、いずれもロマンティックな音楽性の極みを示していた、それに対しオーマンディは形式がずっと端正で、ルバートは少なく、アンサンブルも精緻。その中で、弦は旋律を迸るように歌い、木管は柔らかなハーモニーを響かせ、金管と打楽器はコントロールが効き、決め所で最大の効果を挙げる。このSPは戦前の日本でも発売され、野村光一著『名曲に聴く』(創元社)では「ポキポキしている」の一言で片付けられていた。つまり当時としてはウルトラ・モダンな《悲愴》解釈だった訳である。内容的にも技術的にも今日の演奏会でも十二分に通用する《悲愴》であり、再評価されるべき録音である。ちなみに、1968年にオーマンディ&フィラデルフィアがRCA専属に復帰したときの第1作も《悲愴》であった。

同様なことは《くるみ割り人形》組曲(CD3、CD18)にも言える。この曲はストコフスキーの十八番であり、ルバートを駆使した表情付けが有名だが、オーマンディはルバートなしで音楽を勢いよく疾走させる。それでいて〈花のワルツ〉では弦のワルツの繰り返しでオクターヴ上げをして華麗な効果を出すなど、即物的な解釈の中に、指揮者の教養でもあるスコアへの「書き込み」の才も覗かせている。1941年と1945年の2種の録音が収録されているが、解説によると1941年盤が原盤不良のためSPでリリースできず、契約により(すでにコロンビアに移籍していたにもかかわらず)1945年にRCAに再録音することができた、とのことである。

ブラームスの第2番は、後年のステレオ録音と並ぶ最高の名演

今回のBOXの目玉の一つはCD19~21に、パブリッシャーズ・サービス社発行の『World’s Greatest Music世界名曲集』という頒布シリーズのために、オーマンディ&フィラデルフィアが匿名で録音した音源が入っていること。J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲第2&3番、モーツァルト第40番、ベートーヴェン《運命》、シューベルト《未完成》、ブラームス第2番の6曲。オーマンディが独墺系作品に聴かせる、落ち着きのあるトーンによるオーソドックスな解釈は、広く一般家庭を対象とした頒布シリーズには打って付けだった。市販用の録音でも独墺系作品は何れも素晴らしい。頒布シリーズの半年後に再録音されたブラームス第2番(CD13)は彼のステレオと並んで最高の名演。この曲は1967年の初来日公演でも取り上げており、よほど得意としていたのだろう。余白に入ったマリアン・アンダーソンが歌う《アルト・ラプソディ》、管弦楽伴奏版の歌曲集も、アンダーソンの深くつややかな歌声と内省的な歌いぶりが美しさの極みだ。ハイフェッツとフォイアマンと共演した二重協奏曲(CD12)の名演も入っている。思えば3人は即物的な芸術性で結ばれていたのである。シューマン第2番(CD2)も端正な解釈でアンサンブルも良く、これ見よがしなところがなく、曲の良さが素直に伝わってくる。戦前の日本では録音が古く、アンサンブルの悪いプフィッツナー盤しか出なかったが、この録音が出ていれば作品の評価がもっと早く高まっていただろう。R.シュトラウスの《家庭交響曲》(CD7)、《ドン・キホーテ》(CD12)、《英雄の生涯》(CD14)は、生き生きとした表情といい、アンサンブルの妙といい、戦前のシュトラウス自作自演盤を凌ぐ出来映え。前2曲は戦前の日本でも発売され、《家庭交響曲》は前掲書『名曲に聴く』で「演奏は頗る巧妙で、殊に各管楽器の美しさは、各要點を把握して、浪漫的情調を遺憾なく發揮してゐる」と絶賛された。

ラフマニノフとの共演盤が、新規復刻により鮮明な音質に

ロシア物に戻るとムソルグスキーの組曲《展覧会の絵》のカイエ編曲版(CD4)が注目される。ご承知の通り、有名なラヴェル編曲版は当時、依頼者クーセヴィツキーの専売だったため、他の指揮者が演奏するには彼の許諾が必要だった。そこでオーマンディはフィラデルフィア管弦楽団のクラリネット奏者で専属アレンジャーも務めていたカイエの1937年編曲版を使用した。これも戦前の日本で発売された有名な録音で、『名曲に聴く』で「ラヴェルの如く原色的なものではなく混色風の常識的なものであるが、その手際の良さは萬人に快い魅力を与へずには措かない」と高評価。いままで、市販盤からの復刻しかなかっただけに貴重なCD化だ。もちろん大作曲家でピアニストのラフマニノフとの有名な共演録音、ピアノ協奏曲第1、3、4番も入っている(CD10-11)。これらの世界遺産級の名盤が原盤保有会社による新規復刻によりノイズの少ない鮮明な音質で享受できるようになったことも大収穫と言えるだろう。

親交のあったシベリウス(CD15)では、《フィンランディア》、《トゥオネラの白鳥》、《レンミンカイネンの帰郷》が作曲家の75歳を記念して1940年に録音されたSP3枚組アルバムの復刻。交響曲第1番は1936年のミネアポリス交響楽団盤に続く、1941年の再録音盤である。オーマンディ&フィラデルフィアの客観的なスタイル、多彩な音色、ダイナミックな表現、繊細な音楽性、躍動するリズム、雄大なスケールは、シベリウスの音楽にぴったりであり、作曲家自身も高く評価していた。1955年にフィンランドを訪れたオーマンディとフィラデルフィアの楽員たちは、シベリウスを表敬訪問。シベリウスがそれを許すほど両者は深い信頼関係で結ばれていた。

BOXは他にバロック音楽、フランス音楽、同時代のアメリカ音楽などを含んでいる。モダン・オーケストラ用にアレンジされたバロック音楽(CD9)は、今日ほとんど耳にし得なくなったが、パーセルやテレマンなどの名旋律が豊かで温かな音で鳴り響く良さがあり、良質な音源が残ったことで、いずれ実演の場に復活する日がくるかも知れない。フランス音楽ではラヴェルの《ダフニスとクロエ》第2組曲(CD14)が燦然たる名演。オーマンディが積極的に手掛けた同時代のアメリカ音楽ではメノッティ、バーバー、ハリス(以上CD16)、マクドナルド(CD8)など新ロマン主義の音楽が主体。オーマンディの歪の無い表現とフィラデルフィアの圧巻の技量は、彼らの作品を分かりやすく、親しみやすく表現している。マーチ王スーザの2作品(CD16)での突き抜けた華麗さと勢いの良さも堂に入っている。そして、独墺系、ロシア物を含めて、オーマンディがフィラデルフィア就任当初から作品の様式を巧みに描き分けて、美しく仕上げることのできる指揮者であったことが確認できる。

“合わせものの名人”の面目躍如たる協奏曲とオペラ・アリア集

最後にいわゆる合わせもの、協奏曲とオペラ・アリアの録音について。解説書に「協奏曲のレコードを作る上で、これほどの仕事仲間だった指揮者はいない」とのアイザック・スターンのコメントが紹介されているが、オーマンディは合わせものの名人であり、ソリストや歌手にぴたりと付ける呼吸や音量バランスの良さ、そしてこの上なく充実した背景を描くことができたことが確認できる。パガニーニ作曲クライスラー編曲のヴァイオリン協奏曲第1番1楽章版(CD1)などその好例で、クライスラーによる装飾や対旋律を豊富に付け加えた後期ロマン派的スコアが実に色彩的に、華麗に鳴り響き、クライスラーがいかにも気持ちよさそうにヴァイオリンを弾き、オケ団員との掛け合いを楽しんでいる様子が窺える。フラグスタート(CD5)やメルヒオール(CD6)と共演したオペラ・アリア集には、一部他の指揮者とオーケストラによる伴奏音源が含まれているが、オーマンディ&フィラデルフィアとの差が大きく、いかに彼らが同時代で一頭地を抜けた存在だったことが理解されよう。

このBOXからは、オーマンディ&フィラデルフィアの名コンビが約半世紀にわたって長続きした理由や、彼らがRCAとソニーに膨大な数の録音を残すことができた多様なスタイルの音楽への見事な対応力、圧巻の技量が、極めて優秀な復刻音を通じて強く伝わってくるのである。

芳岡正樹 (音楽評論)

協力:ソニーミュージック