インタビュー・文=長井進之介(ピアニスト・音楽ライター)

通訳=野々山順子 カメラ=各務あゆみ

取材協力=ナクソス・ジャパン、MCSヤング・アーティスツ、

ベヒシュタイン・ジャパン

オルガ・パシチェンコはフォルテピアノにチェンバロ、オルガン、モダンピアノとあらゆる楽器を弾きこなし、バッハからベートーヴェン、リゲティまで幅広いレパートリーを持つ鍵盤楽器奏者である。現在、演奏家としてはもちろんだが、2017年にアムステルダムのスウェーリンク音楽院とゲント王立音楽院の教授に最年少で任命されて以降は指導者としても存在感を放っている。アレクセイ・リュビモフの一番弟子である彼女が2025年3月に待望の来日。貴重なインタビューの機会をいただいた(3月10日ベヒシュタイン・セントラム東京にて取材)。

どの鍵盤楽器も魅力的で私には選べなかった

――あらゆる鍵盤楽器を巧みに演奏されるパシチェンコさんですが、さまざまな楽器への愛情はどのようにして生まれたのでしょうか。

「幼いころ、父がレコードのコレクションをたくさん持っており、いろいろな音楽、演奏を聴いていました。そのなかで特にチェンバロで演奏されるバッハに心惹かれるものがあったのです。サンタクロースに“チェンバロをください”とお願いしたほどです。それはまだ届いていないのですが(笑)。また、母がよくオルガンのコンサートに連れて行ってくれて、その音色の多彩さやスケールの大きさにも魅了されましたね。

そのあと13歳で音楽学校に入学し、幸いなことにチェンバロとモダンピアノを並行して学ぶことができるようになりました。フォルテピアノを学ぶようになったのはその少しあとですが、どの楽器も私にとって魅力がありすぎて、選ぶということができなかったのです。そして、演奏する楽曲が書かれたときの楽器を選んで弾くようになっていきました」

Olga Pashchenko

オランダを拠点とするオルガ・パシュチェンコは、世界中で活躍する最も多才なキーボード奏者の一人であり、フォルテピアノ、チェンバロ、オルガン、現代ピアノを巧みに演奏し、みずからを鍵盤楽器奏者と言う。歴史的楽器によるバッハやベートーヴェンから現代ピアノのリゲティまで幅広いレパートリーを持っている。

6歳の時にグネーシン音楽学校でタチアナ・ゼリクマンに師事し、9歳の時にニューヨークで初めてのピアノ・リサイタルを行った。その後、13歳でモスクワ国立チャイコフスキー音楽院でアレクセイ・リュビモフにフォルテピアノとモダンピアノを、オルガ・マルティノワにチェンバロを、アレクセイ・シュミトフにオルガンを学び、2014年にアムステルダム音楽院でリチャード・エガーに師事して修了した。2017年にはアムステルダムのスウェーリンク音楽院とゲント王立音楽院の教授に最年少で任命された。

Alpha Classicsの専属レコーディングアーティスト。今回が待望の初来日。

――パシチェンコさんにとってアレクセイ・リュビモフ先生の存在は大きなものだったと思いますが、どのようにして師事されるようになったのでしょうか。

「指導を受けるようになったのは17歳のときでした。古楽器の演奏をさらに深く学びたいと思っていたところ、そのときお世話になっていた先生に、それならばリュビモフ先生のもとで歴史や奏法について教えていただくのがよいだろうとおすすめいただいたのです。リュビモフ先生の演奏は小さい頃からずっと聴いていて、私にとってはヒーローのような存在でしたから、とても幸せなことでした」

――いまのパシチェンコさんの演奏活動のあり方というのはやはり先生の影響が大きいのでしょうか。

「アプローチの仕方というよりは、どのような音を出すか、どのような思想をもって演奏していくか、なぜ演奏するのか、何を伝えたいのか…そういったことを考える姿勢から影響を受けていますね」

ピリオド楽器は演奏にインスピレーションをくれる存在

――昨年リリースされた『モーツァルト: ピアノ協奏曲 第20番、第23番』ではパシチェンコさんの音楽に対する向き合い方や音楽性が発揮されていますね。とくに第20番のカデンツァは自ら作曲されており、モーツァルトのスタイルを尊重しつつ、ご自身の音楽性も存分に活きたものとなっています。

「カデンツァに関しては、作品のニ短調という調性が大きなポイントになっています。この調は《レクイエム》やオペラ《ドン・ジョヴァンニ》でも使われているものであり、また楽曲の中で短調と長調が行き来します。その関係性や悲しみと喜びなど様々な感情のコントラストなどを念頭に置きながら作り上げていきました」

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第20番,第23番

オルガ・パシチェンコ(fp[A.ヴァルター(1792頃)のレプリカ),イル・ガルデリーノ(古楽器使用)

〈録音:2021年6月〉

[Alpha(D)NYCX10479]

――使用楽器はウィーンのアントン・ヴァルターの1792 年頃製作モデルに基づく再現楽器(ポール・マクナルティ製作)を使用されていますが、フォルテピアノによる演奏とピリオド楽器による共演によって、パシチェンコさんが語ってくださったような曲の性格や色といったものがより鮮やかに感じられるように思います。

「モーツァルトについていえば、ヴァルターでの演奏は音で語ることがとてもアプローチしやすいと感じます。またピリオド楽器との共演は対話をしたり、一緒に新しいことに挑戦しているようでもあり……さまざまなインスピレーションをいただくことができますね。そもそも歴史的な楽器というのはどう弾くべきか、楽曲が何を求めているのかといったことを教えてくれる感覚があります」

グラーフのフォルテピアノは無言歌に最適

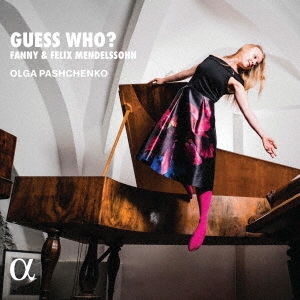

――今年リリースされた『フェリックス&ファニー・メンデルスゾーン:ピアノ作品集』ではコンラート・グラーフ(1836年製)を使用されていますね。

「個人的にウィーンのピアノにとても惹かれる……というのが大きいのですが、そもそもグラーフはメンデルスゾーンやクララ・シューマンにリストといったロマン派の重要な音楽家たちが演奏しており、当時大変重要なピアノだったのです。そして多声的な楽曲を弾く際、それぞれの声部を明瞭に浮かびあがらせ、音質も変化させることが可能です。フェリックスとファニーの無言歌は演奏していると詩を朗読するような感覚があるのですが、それを実現するのに最適なピアノです」

――実際に演奏をお聴きすると、ニュアンスに富んだ演奏で、旋律が繰り返されるたびに違う表現が聞こえてくるのを感じました。

「とくにファニーの曲は旋律が繰り返されるたび、全く違う方向に行くような感覚があります。もし歌詞がついているとしたら、“愛している”とただ繰り返すのではなく、まったく違う感情を表現しているはずです。そういったことは意識しながら演奏しています。常に新鮮な気持ちで語る、ということがとても大切ですね」

誰の無言歌? フェリックス&ファニー・メンデルスゾーン/ピアノ作品集

オルガ・パシチェンコ(fp[C.グラーフ(1836)])

〈録音:2023年5月〉

[Alpha(D)NYCX10514]

さまざまな楽器を駆使し、作曲家の語りたい想いを届けてくれる奏者であるパシチェンコ。このインタビューのあとにはベヒシュタイン・セントラム東京でベヒシュタイン・フルコンサートピアノD-282とフォルテピアノのデュルケン、1867年製の平行弦によるベヒシュタインの3台を弾き分けるリサイタルを行ない、メンデルスゾーンにショパン、リゲティなどの楽曲を鮮やかに披露した(下の写真はインタビュー後に、初めて触る平行弦ピアノを軽々と弾く様子)。今後もあらゆる鍵盤楽器を駆使しして、楽曲の本質を届ける演奏を聴かせてくれることであろう。

オルガ・パシチェンコ ディスコグラフィ

モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番《ジュノム》,第17番

オルガ・パシチェンコ(fp[シュタイン(1788)のレプリカおよびA.ヴァルター(1792)]),イル・ガルデリーノ(古楽器使用)

〈録音:2020年10月〉

[Alpha(D)NYCX10227]

ベートーヴェン/古楽器によるピアノ・ソナタ

〔ピアノ・ソナタ第21番《ワルトシュタイン》,第23番《熱情》,第26番《告別》〕

オルガ・パシチェンコ(fp[C.グラーフ(1824)])

〈録音:2016年11月〉

[Alpha(D)ALPHA365(海外盤)]

民謡による変奏曲集~19世紀のフルートとピアノで

〔ベートーヴェン,ドップラー,クーラウ,ヴァルキエールの作品 全6曲〕

アンナ・ベッソン(fl)オルガ・パシチェンコ(fp[C.グラーフ(1825)])

〈録音:2019年9月〉

[Alpha(D)NYCX10173]

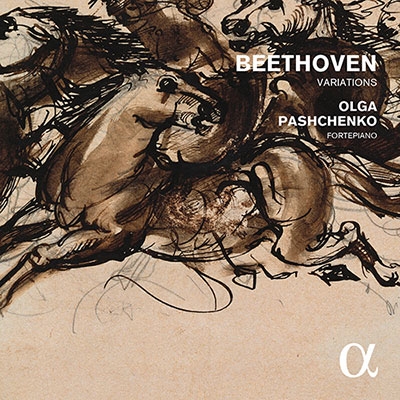

ベートーヴェン/変奏と幻想

〔創作主題による32の変奏曲,エロイカ変奏曲,ピアノ・ソナタ第19番&第20番 他〕

オルガ・パシチェンコ(fp[J.フリッツ(1810頃)のレプリカ])

〈録音:2014年5月〉

[Alpha(D)ALPHA201(海外盤)]

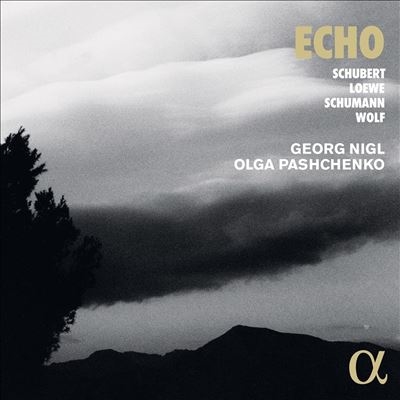

Echo 谺

〔シューベルト,レーヴェ,シューマン,ヴォルフ/歌曲集〕

ゲオルク・ニグル(Br)オルガ・パシチェンコ(fp[C.グラーフ(1826)のレプリカ],p[ニューヨーク・スタインウェイ1875年製])

〈録音:2022年2月〉

[Alpha(D)ALPHA934(海外盤)]

Vanitas 空虚

〔ベートーヴェン、シューベルト、リーム/歌曲集〕

ゲオルク・ニグル(Br)オルガ・パシチェンコ(fp[C.グラーフ(1819)のレプリカ]、p[リーム,スタインウェイ])

〈録音:2020年2月〉

[Alpha(D)ALPHA646(海外盤)]

19世紀のオリジナル楽器と4つの傑作でたどるピアノ音楽史

〔デュセック:ピアノ・ソナタ 嬰へ短調,ベートーヴェン:7つのバガテルOp.33,ピアノ・ソナタ第32番,メンデルスゾーン:真面目な変奏曲〕

オルガ・パシチェンコ(fp[D.シェフトース(1812),C.グラーフ(1826)])

〈録音:2011年8月〉

[Fuga Libera(D)FUG598(海外盤)]

デュセック/2台ピアノのための協奏曲と室内楽

〔2台のピアノと管弦楽のための協奏曲Op.63,ピアノ五重奏曲Op.41 他〕

アレクセイ・リュビモフ&オルガ・パシチェンコ(fp[ヴァルター・モデルおよびロングマン&クレメンティ・モデル]),フィンランド・バロック管弦楽団 他

〈録音:2018年1月〉

[Alpha(D)NYCX10028]

ルール・ピアノ・フェスティヴァル Vol.39―ベートーヴェン250周年~ライヴ・レコーディングス2020

〔選帝侯ソナタ第1~3番 他全16曲〕

オルガ・パシチェンコ(fp[1785年頃]),アンナ・ザシモヴァ(p)他

〈録音;2020年5月~10月(L)〉

[CAvi Music(D)8553327(海外盤)]

ドビュッシー:前奏曲集第2集,交響詩《海》(作曲者編による4手版)

アレクサンドル・メルニコフ,オルガ・パシチェンコ(p)

〈録音:2016年10月,2017年6月〉

[Harmonia Mundi(D)HMM902302(海外盤)]