インタビュー・文=城間 勉(音楽ライター)

取材協力=エイベックス・クラシックス、クリスタル・アーツ

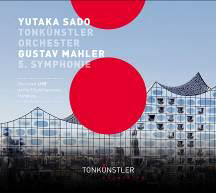

ウィーンとニーダーエスターライヒ州を拠点に活動する佐渡裕率いるトーンキュンストラー管弦楽団がこの5月、日本全国8都市を巡る来日ツアーを行なう。佐渡は2015年に同楽団の音楽監督に就任し、2024/25シーズンでその任期を終えるため、今回の公演はまさに集大成となる。多忙な佐渡に、この同オーケストラとの10年間の歩みや今回のツアー、特にメイン演目であるマーラーの交響曲第5番について訊いた。

トーンキュンストラー管との10年

音楽監督就任までの経緯

「トーンキュンストラー管との初共演は2013年3月で、そのとき恋に落ちたように音楽監督就任が決まったんです。ただし、当時はテレビ朝日系『題名のない音楽会』の司会や兵庫県立芸術文化センターの仕事の関係で、正式就任は 2年後の2015年秋となりました」。

最初のプログラムには ブラームスの交響曲第4番とバーンスタインの交響曲第2番《不安の時代》を選び、「ウィーンのオーケストラを相手にベートーヴェンやブラームスを指揮できることをアピールしたかった」と振り返る。一方で徐々にメシアンの《トゥーランガリラ交響曲》なども取り入れ「偏りのないプログラムを目指しました」。

トーンキュンストラー管の成長

「当初、トーンキュンストラー管は器用なオーケストラではなく、レパートリーも豊富ではなかったんですよ。そこで、ハイドンの初期の交響曲や《天地創造》を取り上げ、楽譜に書かれていないニュアンスを彼らと共有することで、指揮者と楽団の関係を築いていきました。また、フランスでの演奏活動の経験を活かして、それまであまり演奏されてこなかったフランス音楽などもレパートリーに加えていったんです。世界初演の作品もありましたね。それによってオケが柔軟になっていった」。言わば佐渡がトーンキュンストラー管の機能を豊かにさせたと言える(佐渡=トーンキュンストラー管のディスコグラフィはここをクリック)。

ハイドン:交響曲第6番《朝》,第7番《昼》,第8番《晩》

佐渡裕指揮トーンキュンストラー管弦楽団

〈録音: 2015年10月~2016年5月(L)〉

[エイベックス・クラシックス(D)AVCL25925]

ハイドン:天地創造

佐渡裕指揮トーンキュンストラー管弦楽団,クリスティーナ・ランズハマー(S)マキシミリアン・シュミット(T)ヨッヘン・シュメッケンベッカー(Br)リアス室内合唱団

〈録音:2018年9月~10月(L)〉

[エイベックス・クラシックス(D)AVCL25994~5(2枚組)]

マーラー全曲演奏という偉業

「僕にとって彼らとの共演で大きな成果の一つはマーラーの交響曲をウィーンの楽友協会で全曲演奏できたこと」(第8番は2025年6月に予定)。とくに交響曲第3番、4番、1番、7番 (演奏・録音順)はこのホールの特殊な音響を熟知した録音エンジニアによりライヴ録音もされ、「トーンキュンストラー管としてのアイデンティティをも深めた」と語る。また日本人である佐渡が楽団にウィンナ・ワルツのテンポ感を理解させるなど、互いに成長した10年間だった。

マーラーの交響曲第5番への思い

ウィーンとマーラーの世紀末感

今回のツアーで演奏する マーラーの交響曲第5番について、佐渡は 「ウィーンという街には19世紀末から20世紀初頭の“世紀末感”が漂っています。画家のエゴン・シーレやグスタフ・クリムトが活躍した時代の空気が今も感じられ、マーラーの音楽にも世紀末の美しさが根底にありますね。とくに 第4楽章〈アダージェット〉にそうした時代の空気が色濃く反映されていると感じます」。

マーラー:交響曲第5番

佐渡裕指揮トーンキュンストラー管弦楽団

〈録音:2019年3月(L)〉

[エイベックス・クラシックス(D)AVCL25997]

[エイベックス・クラシックス(D)AVXL25535]ブルーレイ

バーンスタインの教えとは?

佐渡は若き日に 師であるレナード・バーンスタイン(レニー) から、マーラーの交響曲第5番を振るよう勧められた。その際、バーンスタインは 「マーラーを演奏するにはベートーヴェンを学べ」と助言した。

「マーラーの交響曲には『タタタターン』 という『運命の動機』がさまざまな作品で登場することがあり、『苦悩から歓喜へ』という構造もベートーヴェンに繋がっている。マーラーの第2番《復活》や第3番などでの合唱の採用もベートーヴェンの影響があります。『交響曲を9曲書いた作曲家は亡くなる』というジンクスが生まれたのも、作曲家たちがベートーヴェンを意識していた証拠ではないでしょうか」。

また、バーンスタインから〈アダージェット〉の表現法について教わったエピソードも印象的だ。

「タングルウッドでのマスタークラスの最後に、レニーは握手しようとしながらゆっくりと手を近づけ10分もかけて僕の手のひらに触れたんです。これは日本の能の所作を応用したもので、言葉以上にマーラーのアダージェットの深い精神性を伝えてくれました」。

佐渡はマーラーの他の交響曲における緩徐楽章を指揮する際にも、この精神性を大切にしている。

Yutaka Sado

京都市立芸術大学卒業。故レナード・バーンスタイン、故小澤征爾らに師事。1989年ブザンソン指揮者コンクール優勝。これまでパリ管弦楽団、ロンドン交響楽団、ケルンWDR 交響楽団、バイエルン国立歌劇場管弦楽団、ベルリン・フィ ルハーモニー管弦楽団等、欧州の一流オーケストラに多数客演。2015 年にオーストリアの名門トーンキュンストラー管弦楽団音楽監督に就任し、欧州の拠点をウィーンに置いて活動している。国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督、シエナ・ウインド・オーケストラ首席指揮者、「サントリー 1 万人の第九」 総監督等を務める。著書に「棒を振る人生~指揮者は時 間を彫刻する~」(PHP 文庫/新書)など。出光音楽賞(1991年)、モンブラン国際文化賞(2003 年)、渡邉暁雄音楽基金音楽賞(2003 年)、岩谷時子賞(2014 年)等の受賞歴がある。オフィシャルファンサイト:http://yutaka-sado.meetsfan.jp

ツアーもう一つの注目は反田恭平との共演

今回のツアーでは人気ピアニスト反田恭平をソリストに迎え、モーツァルトのピアノ協奏曲イ長調K.488を演奏する。佐渡と反田は 「7年前の出会いでは、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番をなんと12回もツアーで演奏する機会があり、強い信頼関係が築かれました。それ以来共演を重ねていて、互いにあまり言葉を交わさずとも音楽で理解し合える関係になっていて、演奏しやすいですね。今回も美しいモーツァルトを届けることができると思います」。

すみだトリフォニーホールでの公演

東京公演は府中の森芸術劇場とすみだトリフォニーホールで行なわれる。後者は佐渡が新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督、そして 「すみだ音楽大使」 を務める場所でもあり、「墨田区を兵庫県と同じように音楽で盛り上げていきたい」という思いがある。

ホールについても佐渡は、「楽友協会で演奏してきたトーンキュンストラー管にとっても、響きの面で適していると思います。期待していてください」と意気込みを語った。

大和証券グループPresents

佐渡裕指揮トーンキュンストラー管弦楽団 ピアノ:反田恭平

[曲目]

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番(ピアノ:反田恭平)

マーラー:交響曲第5番

[日程]

5月9日(金)宮崎県立芸術劇場(メディキット県民文化センター)アイザックスターンホール【3月1日発売】

5月10日(土)兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール【完売】

5月11日(日)キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館)大ホール

5月12日(月) 高崎芸術劇場 大劇場【完売】

5月15日(木) 愛知県芸術劇場 コンサートホール

5月16日(金) 府中の森芸術劇場 どりーむホール【3月15日発売】

5月17日(土)オーバード・ホール(富山市芸術文化ホール)

5月18日(日)すみだトリフォニーホール 大ホール