ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

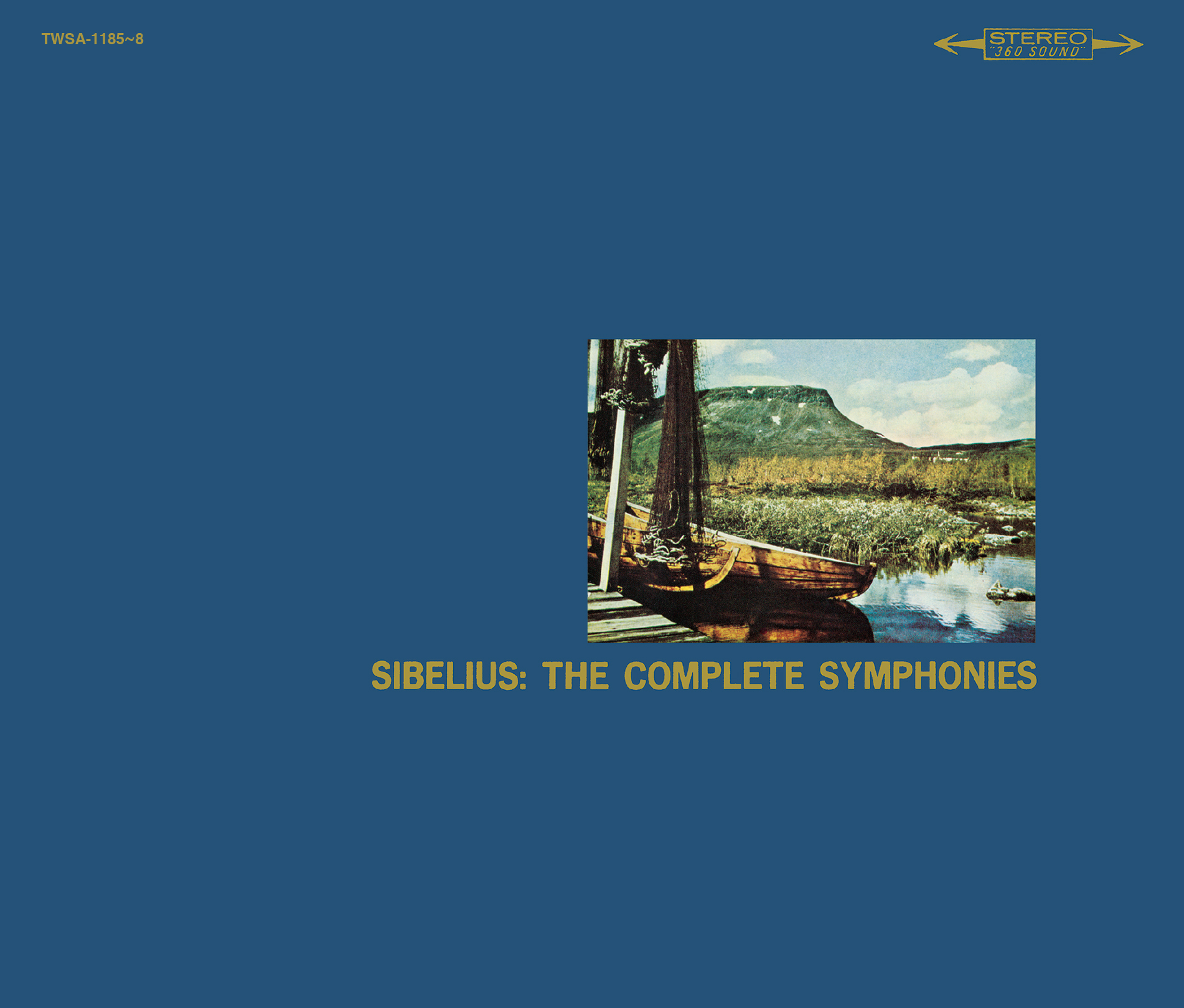

シベリウスへの共感が生んだ名盤、待望のリマスタリング

渡邉曉雄(1919~90)と日フィルのシベリウス交響曲全集(1962年録音)は、初出時に国内でほとんど評価されず、アメリカ評論界での絶賛を契機として、いわばその名盤としての地位が逆輸入されたことが知られている(この経緯は、板倉重雄氏による書き下ろしライナー・ノーツに詳しい)。現代に編集子の聴くこの全集は、あまりに明瞭で理知的で、感情的にも説得力がある。第4番など、本当にすごい。渡邉がフィンランドの血を引いているという自負もあったのかもしれないが、人間シベリウスへの共感のまなざしが強烈だ。またこの全集は、世界初のステレオ録音によるシベリウス全集でもあって、録音技師は、若林駿介氏(「欧米の音と生活」を再掲載中)が務めている。もともと日本レコード史を代表する優秀録音の1つだったが、今回のリマスタリングで、その孤高なる挑戦の重みが、より際立った。(H.H.)

シベリウス/交響曲全集(1962年録音)(2025年マスタリング)

〔シベリウス:交響曲第1番~第7番〕

渡邉曉雄指揮 日本po

〈録音:1962年2月~8月〉

[日本コロムビア – タワーレコード(S)TWSA1185(4枚組)]SACDハイブリッド

20世紀ヴァイオリニストの生々しい現前

韓国のマイナー・レーベル、スペクトラム・サウンドが2012年から開始したシリーズ「アナログ・コレクター」の最新リリースとなるタイトル。弦楽器のサウンドに定評のある(当シリーズの第1弾はフルニエだった)レーベルなだけに、今回も気合が入っている。レオニード・コーガン(1924~82)がこのブラームスを吹き込んだときはまだ、エリザベート国際コンクールで優勝した直後の27歳だった。とはいえ、その技巧と情熱は、ある種の完成形に達している。この復刻は、聴覚にもシズル感があるとしたら、それを際立たせていて、とにかく生々しい。カップリングのアルテュール・グリュミオー(1921~86)はライヴで、録音じたいは、定盤化している前者とは対照的にきわめて無名だけれど、グリュミオーのライヴに外れはない。この呼吸みたいなヴァイオリンは、やはり美の極みだ。(H.H.)

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲,チャイコフスキー:同*

レオニード・コーガン(vn),キリル・コンドラシン指揮フィルハーモニアo,アルテュール・グリュミオー(vn)*,ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮フランス国立o*

〈録音:1952年2月,1960年2月(L)*〉

[Spectrum Sound(S)CDSMAC038(海外盤)]

全てが必聴。隠れた名手、ジョン・オグドン

ジョン・オグドン(1937~89)はイングランドに生まれた作曲家で、ピアノのヴィルトゥオーゾだ。1962年には、チャイコフスキー国際コンクールでアシュケナージと同時優勝している。とはいえ録音分野としては、健康問題ゆえの短いキャリアや、やや傍流に寄ったレパートリーのためか、いささかマニアックな存在といえるかもしれない。村上春樹『古くて素敵なクラシック・レコードたち』[文藝春秋]で紹介されていたことで、初めて知った、あるいは再び知ったという人も多いんじゃないだろうか。今回登場したBOXはArgo、Deccaへの録音集成で、一押しはショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番を収めたディスク3! しかし、妻のブレンダとの共演などなど、全てが必聴だ。モーツァルトからメシアンまで、そのウォームでメカニカルなピアニズムを聴ける音源が収められている。(H.H.)

ジョン・オグドン The Argo Years

〔ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番,リスト:2台のピアノのための悲愴協奏曲,メシアン:幼子イエスに注ぐ20のまなざし,他〕

ジョン・オグドン,ブレンダ・ルーカス(p),ネヴィル・マリナー指揮アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ

〈録音:1968年12月~1983年6月〉

[Decca(S/D)4846430(6枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

底光りするクレツキのマーラー、SACD化で凄さがより際立つ

(語呂合わせではないが)クレツキ、ロヴィツキ、ヴィスウォツキ、この時代のポーランドの名匠たちの音楽は、端正にして豪快、いずれも聴き応えがある。その筆頭格クレツキのマーラー(旧)EMI録音(第1番、第4番、大地の歌)がまとめて(世界初)SACD化されると聞き欣喜雀躍。《巨人》は何と言ってもオケが(最も艶やかな音を出していた頃の!)ウィーン・フィルであり、さらに4番ではウィーンの人気スーブレット歌手エミー・ローゼの歌声が、《大地の歌》ではフィッシャー=ディースカウの、有名なバーンスタインとのDecca録音に先立つこと7年の若々しい声も聴けるのだから。加えて隠れたリリック・テノールの名手ディッキーのストレートな独唱も魅力。で、この3人の歌が際立つクレツキの職人の棒! 後年のチェコ・フィルとのベートーヴェン全集に匹敵する充実の出来栄えではないか。さて次は、ロヴィツキのドヴォルザーク交響曲全集の再発なんてどうだろう。 (Y.F.)

マーラー:交響曲第1番《巨人》,第4番,第5番~第4楽章,《大地の歌》全曲

パウル・クレツキ 指揮ウィーンpo,フィルハーモニアo,エミー・ローゼ(S)マレイ・ディッキー(T)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)

〈録音:1957年7月,1959年10月,1961年11月〉

[タワーレコード(S)TDSA311(3枚組)]SACDハイブリッド

シューベルトからヴェルディまで、カウフマンの “雄声” 10年の足跡

2003年カウフマン2度目の(初来日は2000年《コジ・ファン・トゥッテ》フェランド)来日時のシューベルト歌曲リサイタルは「もの凄い声のテノールが現れた」「ドイツ・リートとしては繊細さに不足」など賛否両論あったが、その後ご承知の通り押しも押されもせぬヘルデンテノールとなった彼は、今やドイツ・オペラの枠を飛び出して《オテッロ》でも《トゥーランドット》でも代わりのテノールが見当たらないくらいの引っ張りだこ。当BOXではさらに《王様の子供たち》のようなレア作品の全曲録音も入っていて楽しめるものの、あえて一抹の不満を述べるなら、例えばルネ・コロのような彼の先輩歌手たちは網羅的にワーグナーの全曲録音を残したが、今のところカウフマンには(レパートリーの中核たる)ワーグナーの全曲スタジオ録音は一つもない。オペラが映像重視に移ってきているのは百も承知だが、数少ない本格派ワーグナー歌手の声に、じっくり耳を傾けてみたい、という気もする。 (Y.F.)

ヨーナス・カウフマン/デッカ録音集

〔シューベルト:歌曲集《美しき水車屋の娘》,ヴェルディ:レクイエム,ベートーヴェン:フィデリオ,フンパーディンク:王様の子供たち,ウェーバー:オベロン(以上オペラ全曲録音)ワーグナー/アリア集 他〕

クラウディオ・アバド,ジョン・エリオット・ガーディナー,アルミン・ジョルダン,ダニエル・バレンボイム指揮 他

〈録音:2002年~2012年〉

[Decca(D)4870033(15枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

バレンボイムが ’90年代バイロイトで打ち立てた《指環》世界

CD全14枚、約15時間の《ニーベルングの指環》を聴く時、いつも1枚目《ラインの黄金》冒頭の3人のラインの娘の対話後、アルベリヒの第一声が《指環》全体の出来を占うように思う。バレンボイムが築き上げたバイロイト・アンサンブルの核の一人、フォン・カンネンが、その余りに灰汁の強い声で期待通り《指環》の世界に一気に引き込んでくれる。《ワルキューレ》ではジークリンデのセクンデが、《ジークフリート》ではミーメのクラークが、やはり同様に冒頭から聴かせる。《神々のたそがれ》では肝心のジークフリートとブリュンヒルデがやや頼りないが、俄然バレンボイム指揮のバイロイト祝祭管と合唱団(ノルベルト・バラッチュ指揮)がそれを補うかのように燃えに燃える。この時代(90年代)レヴァイン(MET)ハイティンク(バイエルン放送響)と立て続けに《指環》がリリースされたが、やはりバイロイト独特の音を極上の音質で捉えた当盤は一頭地抜けていた。 (Y.F.)

ワーグナー:楽劇《ニーベルングの指環》全曲

〔ラインの黄金,ワルキューレ,ジークフリート,神々のたそがれ〕

ダニエル・バレンボイム指揮バイロイト祝祭o・cho,ジョン・トムリンソン,ギュンター・フォン・カンネン(Bs)アン・エヴァンズ,ナディーヌ・セクンデ(S)ジークフリート・イェルザレム,グレアム・クラーク(T)他

〈録音:1991年6月,1992年6月~7月〉

[Warner Classics(D)2173265795(14枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

ホーレンシュタイン秘蔵ライブ(肉声つき!)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン(Jascha Horenstein 1898~1973)は帝政ロシア生まれのユダヤ人指揮者で、ウィーンに学びドイツの歌劇場で仕事していましたが、ナチスの台頭でアメリカに渡り、第二次世界大戦後はおもに英国で活躍しました。大きなポストに就かなかったせいもあって録音に恵まれていませんが、特にマーラーやブルックナー、北欧音楽に優れた演奏を遺しています。このアルバムに収録された2曲はいずれも晩年(70代)の録音で、新たにリマスタリングされての発売です。ショスタコーヴィチは立体的な構築性を明らかにした名演で、ロイヤル・フィルも健闘しています。Unicornレーベルに商業録音もあるニールセンは録音の2年後、同じニュー・フィルハーモニア管を振ったライブで、余白に収められた音楽学者のデリック・クックによるニールセン(交流があった)についてのインタビューと合わせて、深い余韻を残します。ファンは必聴のアルバムでしょう。(T.O.)

ショスタコーヴィチ:交響曲第1番,ニールセン:交響曲第5番*

〔+ホーレンシュタインとデリック・クックの会話〕

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,ニュー・フィルハーモニア管弦楽団*

〈録音:1970年7月,1971年2月(L)〉

〔ICA Classics(S)ICAC5184(海外盤)〕

未発表音源を追加してチッコリーニのボックス再発売

イタリア生まれのチッコリーニ(Aldo Ciccolini 1925~2015)の生誕100年・没後10年を記念して、旧EMIから発売されたエラート録音全集に未発表音源を加えた60枚組ボックスが新たに発売されました。16歳でデビューして1949年ロン=ティボー国際コンクールで優勝して国際的なキャリアをスタートさせたチッコリーニのエラートにおける盤歴は1950年から2010年までの60年におよび、その中にはドビュッシーやサティ、セヴラックのピアノ作品全集などが高い評価を受けているのは周知のとおり。今回追加された録音はベートーヴェンのピアノ協奏曲第3&4番(2008年ライヴ、CD57)、サリエリのピアノ協奏曲(1978年録音、CD58)、ノアン音楽祭でのリサイタル(1972年、1982年ライヴ、CD59)、アンコール曲セレクション(2010年セッション録音、CD60)の4枚で、最後の2枚はこれまで未発表の音源です。自身を「リリコ・スピント・ピアニスト」と言っていたチッコリーニの至芸を、このボックスでぜひ味わってほしいものです。(T.O.)

アルド・チッコリーニ/エラート録音全集(2025年ヴァージョン)

アルド・チッコリーニ(p)他

〈録音:1950年~2010年〉

[Erato(M)(S)(D)2173261206(60枚組、海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

サージェントのデッカ録音全集とVPOとのシベリウス

マルコム・サージェント(Malcolm Sargent 1895~1967)は、1950年代の「プロムス」の常連として英国で愛され尊敬されていた名指揮者です。レパートリーは幅広く、今回発売された2点のうち「デッカ録音全集」(初CD化多数)には20人ほどの作曲家が収められています。その中核を占めるのがサリヴァンのオペレッタなどを含む英国音楽で、彼の特徴であるオケをしっかり鳴らす音楽作りが生きています。イダ・ヘンデル、ルッジェーロ・リッチ、クリフォード・カーゾンなどとの協奏曲も、シンフォニックなサウンドが魅力です。面白いのは《青少年のための管弦楽入門》の初演を手がけ、映画ではナレーションも務めたのに、「オーケストラの楽器」を自身の編曲・選曲で発表したことです(CD16)。ブリテンだけだと短かったのでしょうか?

もうひとつの北欧音楽アルバムは、シベリウスの4曲がウィーン・フィルとの初共演で、オケにとっても初めてのシベリウスだった名盤です。初期シベリウスのロマンティックな音楽が、ウィーン・フィル独特の響きで楽しめます。追加された2曲も聴き応え充分で、お買い得です。(T.O.)

マルコム・サージェント――デッカ録音全集

マルコム・サージェント指揮ワシントン・ナショナル交響楽団,ロンドン交響楽団,ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 他

〈録音:1945年~1959年〉

[Australian Eloquence/Decca(M)(S)4845636(16枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

マルコム・サージェント/シベリウス&グリーグ管弦楽曲集

〔シベリウス:交響詩《エン・サガ》、《レンミンカイネン》組曲~トゥオネラの白鳥、交響し《フィンランディア》,《カレリア》組曲,ポホヨラの娘,グリーグ:抒情組曲〕

マルコム・サージェント指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,BBC交響楽団,フィルハーモニア管弦楽団

〈録音:1958年,1959年,1961年〉

[TOWER RECORDS DEFINITION SERIES(S)TDSA314]SACDハイブリッド

※タワーレコード限定盤

説明不要の名盤がタワーレコードよりSACD化

ドイツ・グラモフォンを代表するモーツァルトのピアノ協奏曲の名盤だが、SACDは意外なことにこれまでエソテリックの限定盤(20、21番)でしか発売されたことがなく、25、27番に至っては今回が初SACD化となる。オリジナル・アナログ・マスターテープからの独エミール・ベルリナー・スタジオによるリマスタリングにより、残響豊かなホールトーンと“珠玉”と言いたくなるような粒立ちの良いピアノが堪能できる。なお、当録音は昨年「ザ・オリジナル・ソース」シリーズでLP化されたが、4chマルチトラックまで遡ったリミックスにより録音バランスが大幅に変わっていたので、このSACDは従来のバランスはそのままに「正常進化」した音質を楽しめるという点でも注目すべきだ。(M.K.)

モーツァルト: ピアノ協奏曲第20番,同第21番,同第25番,同第27番

フリードリヒ・グルダ(p)クラウディオ・アバド指揮ウィーンpo

〈録音:1974年9月,1975年5月〉

[グラモフォン(タワーレコード)(S) PROC2430~1]SACDハイブリッド

豪華装丁と最新リマスタリングによる、カラヤンの《蝶々夫人》SACD

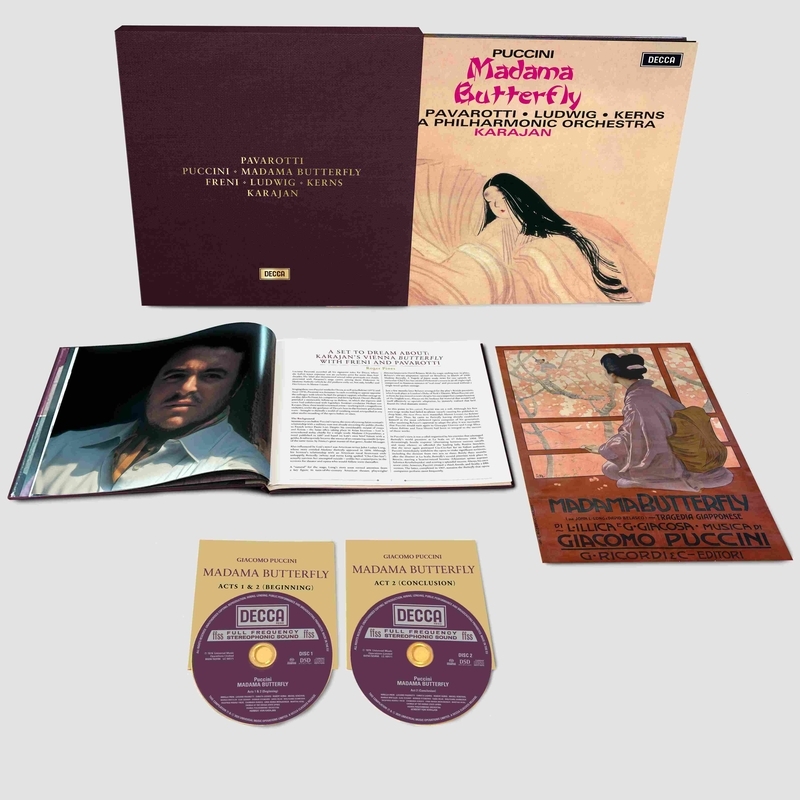

1月の当欄でご紹介した《ボエーム》と対を成す、カラヤン、パヴァロッティ、フレーニによる《蝶々夫人》のSACDハイブリッド盤が登場した。《ボエーム》と同様、LPサイズのリネン貼りのスリップケースに収められ、インタビューや秘蔵写真など充実したハードカバーの冊子、初演ポスターも付属している。SACDはタワーレコードからも発売されており、そちらはフラットで聴きやすい印象を受けるのに対して、2025年の新規リマスタリングによる当盤は、陰影のはっきりとしたダイナミックな音質となっている。(M.K.)

プッチーニ:歌劇《蝶々夫人》全曲

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ウィーンpo,ウィーン国立歌劇場cho,ミレッラ・フレーニ(S)ルチアーノ・パヴァロッティ(T)クリスタ・ルートヴィヒ(Ms)ロバート・カーンズ(Br)他

〈録音:1974年1月〉

[Decca(S)4871043(2枚組:海外盤)]SACDハイブリッド

※LP版も同時発売

Text:編集部