このコーナーでは編集部が、資料室に眠る旧『レコード芸術』の複数の記事を、あるテーマをもとに集めて、ご紹介していきます。

今のテーマは「批評についての批評」。クラシック音楽メディアの「批評の場」として機能してきたレコ芸ですが、そのペンは時として、自らの行為にも向けられました。

1月は、1975年9月号(創刊300号記念特別号)に掲載された、遠山一行「私はなぜレコード批評を書かないのか:新しい音の心理学」を3回に分けて、連日お届けします。

※文中の表記・事実関係などはオリジナルのまま再録しています。

【構成】

・私はなぜ書かないのか(ここまで①※無料公開)

・受動的なレコードの聴衆(ここまで②※有料公開)

・音楽のマス支配状況

・微妙な存在性に人気の秘密(ここまで③※有料公開)

私はなぜ書かないのか

レコード批評をなぜ書かないのかといわれると私に読者を納得させるだけの理由があるかどうか実はよくわからない。私はレコード反対論者といわれ、事実、ほかの音楽批評家にくらべればレコードを余りきかない方かもしれないが、別にレコードが嫌いというわけではない。音楽を職業とするようになったのは、やはりレコードに負うところが大きいと思っているし、いまでも好きな演奏家のレコードは結構きいている。仕事の参考資料や学校の教材などにはレコードを欠かすことができないのはいうまでもない。

その反面で、いわゆるレコード批評という仕事に余り手を染めていないのも事実である。これも絶対にやらないというのではなくて、レコードについて書いたことはもちろんあるし、これからも書きたければ書くだろう。ただ、職業として習慣的にレコードをきき、その批評をかくということをやっていないだけである。批評というものは、音楽をきいて書きたい時にだけ書くのがよいにちがいないが、私も新聞批評家としては、特に書きたくない演奏会のことも書いている。それについて説明するのはなかなかむずかしいが、音楽をきくということに関して演奏会をレコードより大切にしたいと思っているのは確かである。

演奏会とレコードとはどうちがうのかというのがすぐに出てくる疑問だろう。私の書きたいのも主としてそのことだが、ここでは何故レコード批評をしないのか、という設問の形式に沿って、とりあえず答えることからはじめたい。

なるべく率直ないい方をすれば、私にはレコード批評をする自信が余りないのである。レコードで演奏家を判断する自信がもてないのである。それは、多分、写真を見てそこに写っている人について判断しなければならない時の心細さにかなり似ている。

写真と実物がちがっていてびっくりするように、レコードできいていた演奏家と実物がちがっていてびっくりしたり困ったりした経験が決して少なくはない。それ程ではなくても、ステージできくと大変すばらしい演奏家がレコードではそれ程でもないという場合がある。私の経験でいえば、だいぶ以前になくなったクララ・ハスキルなどがそうで、彼女のピアノの玄米のような味はレコードのなかではいつでも消えていた。現役でいえば、アシュケナージなどもややそれにちかい。反対の場合も当然あり、最近あらわれる新人には、写真美人ならぬレコード美人が少なくないようである。

こういういい方に対していくつかの反論が出るだろうことは予想している。写真は元来生きて動いているものの一つの瞬間を固定してしまうので実物の印象とちがうのは当り前だ、レコードではそんなことはない、といった人がいるが、演奏だって本当は一度で消えてしまうもので、二度と同じ経験はあり得ないことを前提としているのに、レコードはそれを固定して何度でも同じ姿で再生することができるようにしてしまうのだから、やっぱり似ているというべきである。

別の批判はもっとラディカルなもので、写真は現実の写体とは別のものかもしれないが、それ自体一つの表現として独立している、レコードもそうだ、というのである。レコードの演奏は生の演奏とはちがうかもしれないが、そこに1つの演奏があり音楽があることは事実である。その演奏や音楽の批評は当然可能なのではないか。

この批判はそれ自体は大変よく理屈が通っている。私はそれに反対するつもりはない。ただ、実際問題として、人はレコードをそういう風にきいているかどうか。それは本当に自律した表現となっているかどうか。現状では到底そうはいえないだろう。人はレコードのなかに、やはり演奏家の声を求めているのだろう。この点についてはあとでまた書くつもりだが、私はレコードの批評はやはりこわいのである。

レコードを写真にたとえたのは、無理ではないにしても、必ずしも適当ではないという気持は私自身にもある。以前に『季刊芸術』という雑誌でレコードの特集をやった時、私はレコードを映画にくらべることから自分の議論をはじめた。映画はもちろん音楽の表現手段ではないのだから、私のレコード論は音楽の伝達メディアとしての合理性の議論であるよりは、むしろ1つの新しい聴衆論だった。それはもうだいぶ以前のことだが、その後、作曲家の高橋悠治さんがほとんど同じ趣旨の文章をかいているのを見てびっくりした。

映画館では、観客は真暗な空間のなかにおかれている。明るくては画面がぼけてしまうからという風に納得しているが、実は映画というものを普通の芝居とはちがった新しい大芸術にしたのは、その暗闇のなかにおかれた新しい観客の心理ないし生理である。映画の観客は1人ずつ切りはなされた個人である。隣席の人も彼の意識のなかには存在しない。これはいまでも相撲などでやっているように1つの升席のなかで数人の客がすしをつまんだり酒をのんだりしながら見物しているのとは非常にちがう。昔も歌舞伎などはやはり升席で相客と適当に楽しみながら見ていた。舞台に背をむけて酒をのんでいるなどというのは少しも珍らしくなかった。ヨーロッパの古いオペラ劇場などでも、一部屋ごとにくぎられたバルコン(上等な席である)にはろくに舞台が見えないところも少なくない。そこで客達は自由にオペラを楽しんでいたのである。つまらないと思えばオシャベリをし、ひいきの歌手が出れば身をのりだしてきいた。こういう芸術の楽しみ方がよいかわるいかは考え方によるが、少なくともそこに近代の映画館の客とは非常にちがった観客がいたことはたしかである。真暗な空間で「他人との連帯感をたちきり」(高橋氏)ながら見ている人は、ある意味では非常に注意深い観客にちがいないが、しかしそこで日常の生活感覚を断たれ「沈黙の闇の不安のなかに」おかれた彼は、実は「伝達されたメッセージはすべてうけ入れるような心理状態」におかれているのである。注意深いが本質的に受動的な観客である。自由な心で歌舞伎やオペラをうけ入れるのとは非常にちがっている。

レコードをきくということは、映画館の暗闇のなかで映画を見るのに似ていると私はいった。「レコードは個別的な受容を前提とする」と高橋氏もいっているが、最新の設備をほどこしたリスニングルームでレコードにききいる「聴衆」は、いわば密室の秘儀をたしなむ孤独な心を前提としている。そういう人間が多くなったのだからレコードが売れるのは当然だというのだろうが、レコードに象徴された新しい聴衆の姿が、音楽そのものの内部に大きな変化をもたらさずにすむものだろうか。

レコードの聴衆が受動的になり易いということの意味を別の点から説明してみたい。レコードと演奏会の一番ちがうところといえば、レコードでは演奏家の姿を見ることができないという点である。音楽は音をきいていればよいので演奏家を眼で見ることはどうでもよいというのは理屈としてはまちがっていないが、しかし演奏会で私共のうける視覚的な印象が音楽をきくことをどれだけ助けているかということもよく考えてみる必要がある。私は一人のピアニストが悪趣味な服装で出てきたからその演奏が悪趣味にきこえるとか、乱暴な格好でピアノをひいたからどうだとかいうような大雑把なことをいうつもりではない。一番わかり易い例でいえば、オーケストラの奏者が指揮者を見ながら演奏するのと同じことを、聴衆はピアニストの動きを見ながらやっているはずなのである。そうして、このような能動的な心の働きのなかでなければ、実は音楽をきくことはできないのだということを私はいいたいのである。

*

次回(有料公開)に続く。

1922年生。44年東京大学文学部美学美術史学科卒業。同大学院と、パリ音楽院、ソルボンヌ大に学ぶ。57年評論活動を開始。桐朋学園などで教鞭をとり、東京文化会館の館長を務める。膨大な音楽資料を収集する遠山音楽財団や、草津国際音楽アカデミーの創設者としても知られる。2014年没。

【関連書籍】

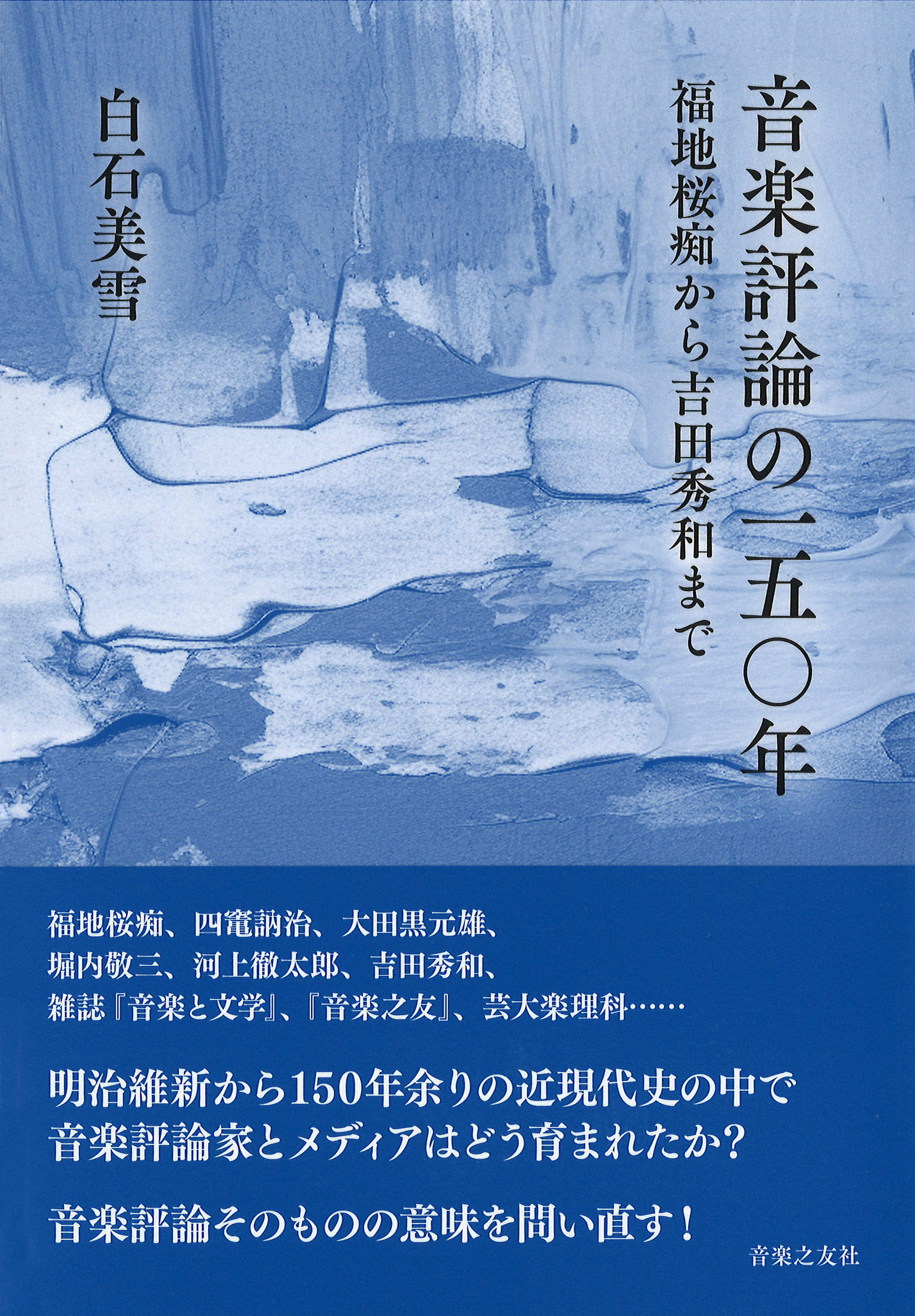

音楽評論の一五〇年 福地桜痴から吉田秀和まで

白石美雪 著

ISBN:9784276201163 〈発行:2024年3月〉

「レコード芸術ONLINE」新譜月評執筆者であり、音楽学者である白石美雪氏が、「私はなぜ音楽評論を書くのか」という自身への問いを根源として、150年を読み解きながら音楽評論そのものを客観的に探究した一冊。音楽評論にとって重要で興味深い9つのテーマを時系列的に扱い、極力、評論自体を紹介しながら展開。第8章「『健全な聴取者』というヒューマニズム:遠山一行の音楽評論」では、章全体で遠山一行について論じている。