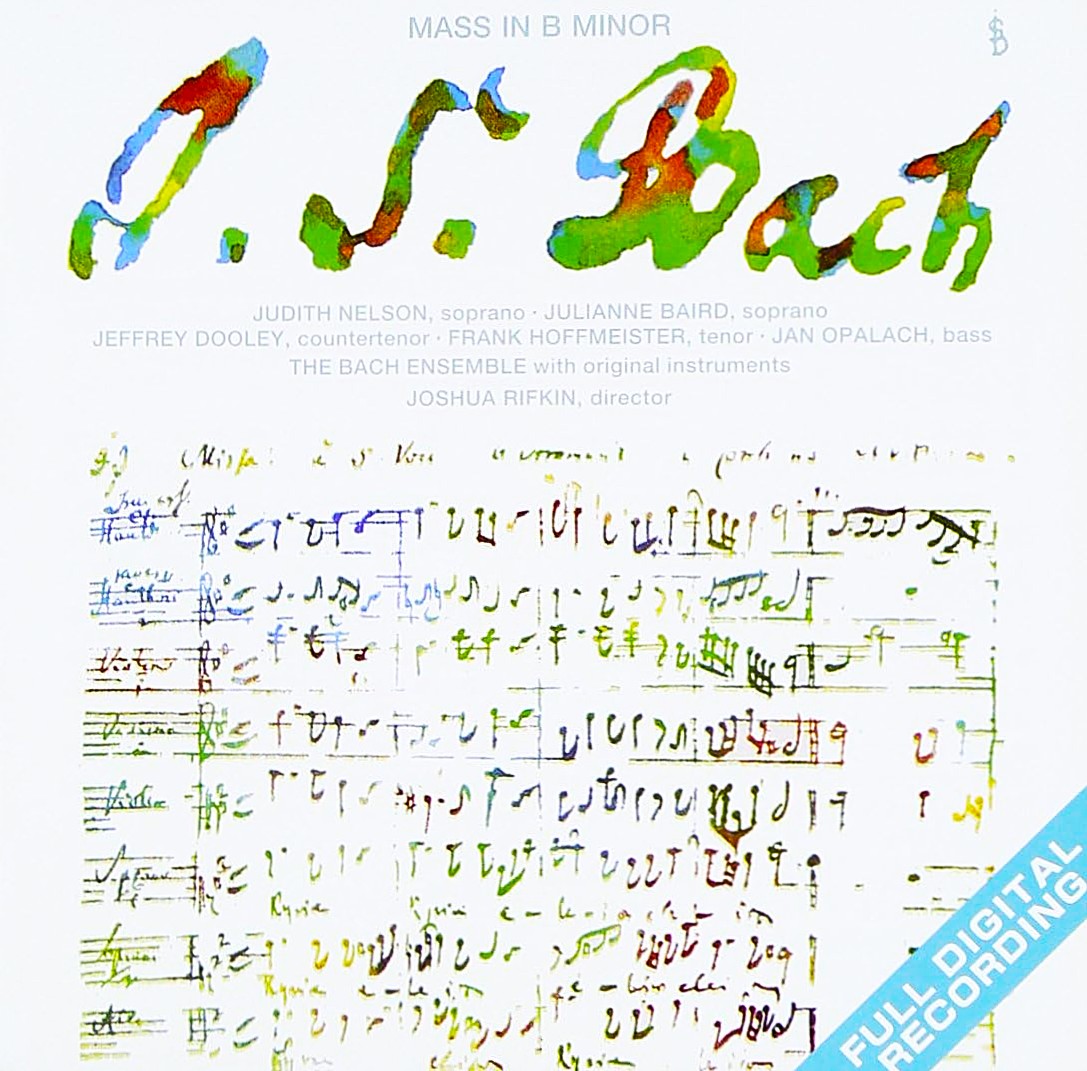

柴田南雄の名連載『新・レコードつれづれぐさ』第11回は、J.S.バッハの《ロ短調ミサ曲》について。「雪の豊年」であった1983~4年、筆者は1936年の二・二六事件の日に思いを馳せます。そこには《ロ短調ミサ曲》も関係してくるのでした。約半世紀の時を経て、がらりと変わった「バッハ像」。当時の新進、ジョシュア・リフキン盤が今回の話題の中心です。

※文中レコード番号・表記・事実関係などは連載当時のまま再録しています。

事理もとより二ならず

今年は日本中が雪の豊年で、東京でも、この稿を書いている今日までに、すでに27回も降った。これはまさに記録破りだろうが、ただ、一度に積もった量は最高で20センチ内外と大したことではなく、われわれの世代の者なら、もっと大雪を東京で何度も経験している。じつはわが家に、わたくしの幼時からの写真アルバムが無事に残っているが、その中にも、わたくしが2歳5か月の大正8年(1919年)2月8日の大雪の翌日に都内の庭で写した1枚があり、そこには親父の手で「積雪8寸、37年振りの大雪」と記してある。そこでわたくしの詮索癖が頭をもたげ、その37年前というのを調べて見ようと、手元にある朝日新聞の縮刷抜粋版や理科年表に当たってみた。そうしたら、その、明治16年(1883年)の東京の大雪というのは大変なもので、2月の2日から8日まで降りつづき、46.5センチも積もり、吹き溜りは4、5尺にもなったことが分かった。今の東京でこんなことが再現したら、目茶苦茶なことになるだろう。しかも、今年の様子などを見れば、決してあり得ないことではない。あな恐ろしや。

ところで、今年の雪に関連して新聞や雑誌などで、二・二六事件の日のことを回顧した随筆をいくつか目にした。あの当日の雪のことは、旧制高校の3年生だったわたくしも、よく覚えている。そもそも、あの昭和11年(1936年)もまた、雪の大豊年だった。そして、あの冬にいちばん激しく降り、28.5センチも積もって東京周辺の交通が大混乱に陥ったのは、じつは2月の4日だった。しかもその夜は、日比谷公会堂でのシャリアピン独唱会の第4夜に当たっていたが、夕方からの暴風雪で会場に来れなかった人が相当にいたと見え、主催者の朝日新聞社が社告を掲載して、払い戻し、または6日の特別券と取り替える、としている。「暴風雪」「白魔の蹂躙」「雪地獄」といった見出しが、翌日の新聞を賑わせている。

さて、以前にわたくしは、二・二六事件の直後にフォーレの《レクィエム》の本邦初演があり、その稽古場に何故か民法の大権威の穂積重遠博士が現れて合唱団員の労をねぎらう挨拶をされ、この曲が図らずも事件で犠牲になった人たちへの供養となった、と述べられたことについて書いたことがあった(「レコードつれづれぐさ」329ページ)。ところで、わたくしはもう一つ、二・二六事件と音楽とのからみで、昔から不思議に思っていることがあり、しかもそれがこの稿のテーマである、バッハの《ロ短調ミサ曲》(BWV232)と関係があるのだ。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。