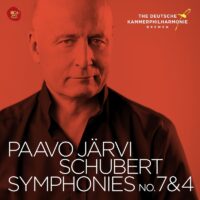

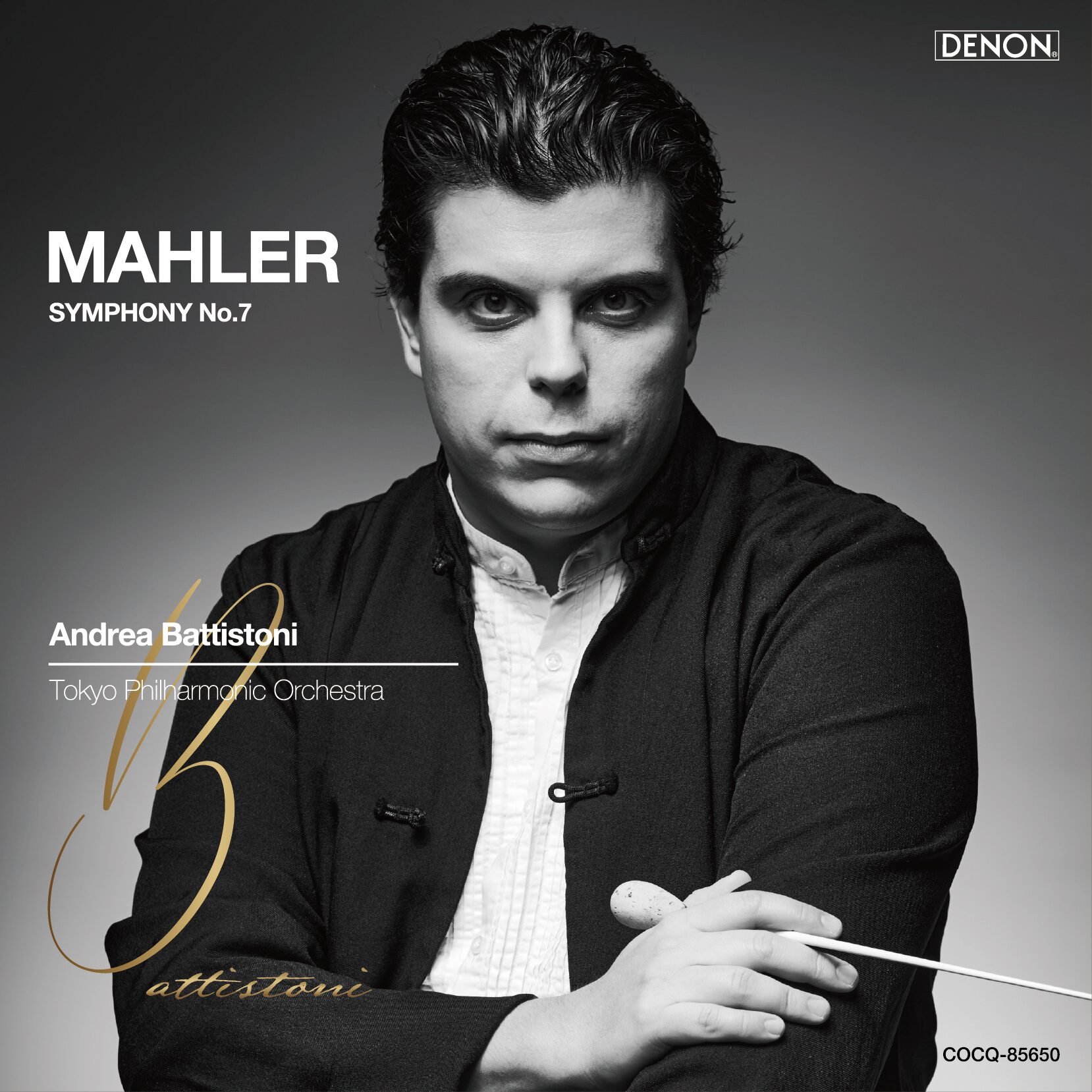

マーラー:交響曲第7番

アンドレア・バッティストーニ指揮 東京フィルハーモニー交響楽団

〈録音:2024年11月(L)〉

[デンオン(D)COCQ85650]

※2025年12月3日発売予定

【レーベル商品ページはこちら】

第7番に「恋をした」マエストロ

マーラーの《交響曲第7番》は、ベートーヴェン作品に代表される「苦難を乗り越えて栄光へ」の図式には当てはまらない構成で書かれた交響曲であり、幻想的でどこか不気味な音楽が続いた後、一転して明るくにぎやかなフィナーレで締めくくられる。このどこかつかみどころのない構成も理由の一つだったのだろう、本作は大規模な合唱などを必要としない管弦楽のみによる作品であるにもかかわらず、かつてはマーラーの交響曲作品のなかでも特に演奏機会に恵まれない作品だった。

そんな《第7番》に「すぐに恋をした」と語るのが本盤の指揮者アンドレア・バッティストーニだ。本アルバムは2024年11月19日にサントリーホールで行われた東京フィルハーモニー交響楽団「第1009回サントリー定期シリーズ」の模様を収めた1枚であるが、その公演に向けて楽団HPに掲載された寄稿文(東京フィルのページ)において、バッティストーニは「この交響曲もまた夜の闇から生まれているが、第7番においては、第5番がそうであるように神秘や不可思議と戦うのではなく、むしろそれらを喜んで受け入れている」としたうえで「第2楽章と第4楽章につけられたタイトル『ナハトムジーク(夜の音楽)I&II』が我々に提示するのは、妖しく幻想的だが、だからといって恐ろしくはない存在たちの、夢のような世界である」(井内美香訳)と記している。本録音からは、まさにそうした指揮者の解釈・姿勢が聴き取られる。

不気味さよりも伸びやかな歌心を前面に

第2楽章の木管楽器の動きは不気味というよりもコミカルであり、途中オーボエがもの哀しい調べを奏でる部分も——いかにも「夜」の雰囲気を纏ってはいるものの——「恐ろしくはない」。ヴァイオリン独奏が艶やかに序奏モティーフを奏でて始まる第4楽章も、過度に描写的な表現とは距離を置き、変によれることなく落ち着いた足取りで進んでゆく。その間に置かれたスケルツォ楽章も、奇怪な響きよりも伸びやかな歌の調べが印象に残る快演だ。

ことさらに不気味さを強調したり「光」と「闇」の極端な二項対立を打ち出したりするのではなく、全楽章を通じて明るめの色彩を基調に、よく引き締まった緻密なアンサンブルを維持しつつ歯切れよく奏でられてゆく、幾分健康的な響きの《第7番》。各パート間の掛け合いも明瞭に聞こえてくるので、マーラーの音楽を難解だと感じる方にも身構えることなく愉しんでいただける1枚であるように思う。バッティストーニ&東京フィルのコンビらしい躍動感みなぎる熱演ももちろん魅力的だが、何より第1楽章練習番号39[11:38~]前後の部分における金管楽器のまろやかなサウンドと、その後のハープの分散和音に始まる夢想的な響きはとりわけ美しく、心に残った。

本田裕暉 (音楽学・音楽評論)

協力:日本コロムビア