ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

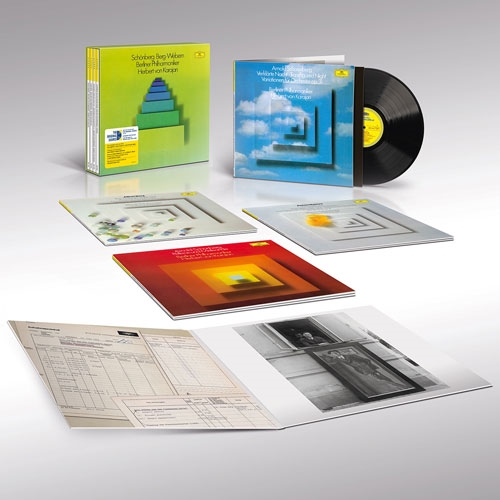

カラヤンの金字塔が遂に「オリジナル・ソース」に登場!!

録音現場に居合わせたかのような驚くべき臨場感を体験できる、ドイツ・グラモフォンの「オリジナル・ソース」シリーズに、待ちに待った録音が登場した。カラヤンが私費を投じてまで完成に執念を燃やしたとされるこの作品集は、「新ウィーン楽派」の作品をぐっと身近な存在にし、以後、クラシックの標準レパートリーへと定着させた重要な録音といえる。カラヤンの演奏は徹底して磨き抜かれ、ひたすらに美しい……。なかでも《浄夜》は、カラヤンとベルリン・フィルの一つの到達点を示す名演奏・名録音だ。旧盤との音質比較については、後日「新・リマスター鑑定団」で詳しくレポートする予定です。乞うご期待!(M.K.)

新ウィーン楽派管弦楽作品集

〔シェーンベルク:交響詩《ペレアスとメリザンド》,浄夜,管弦楽のための変奏曲,ベルク:管弦楽のための3つの小品,《抒情組曲》からの3つの楽章,ウェーベルン:管弦楽のためのパッサカリア,5つの楽章,6つの管弦楽曲,交響曲〕

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリンpo

〈録音:1972~74年〉

[DG(S)4867248(4枚組,海外盤)]

※180g重量盤LP

【メーカー商品ページはこちら】

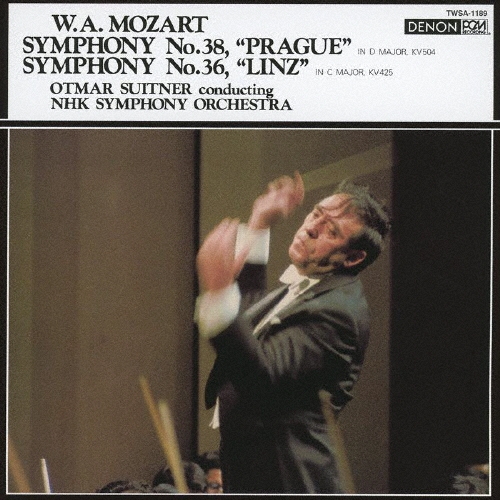

スウィトナー&N響の極め付き(!)

モーツァルト《リンツ》《プラハ》初SACD化

スウィトナーのモーツァルト、といえば(個人的には)数あるモーツァルト後期交響曲集の中で三指に入るドレスデン・シュターツカペレとの1960年代(~74年)の名録音[ベルリン・クラシックス]が真っ先に浮かぶが、今回SACD化されるのは、79年のN響との、これはこれで別の魅力を持つライヴ録音。とにかくスウィトナーのモーツァルトは何枚あってもいい。これも言い古された賛辞だが、彼の端正にしてしなやかなモーツァルト演奏は、ベルリンやドレスデンの劇場ピットでの豊富な経験が源泉となっていて、随所でまるでオペラの一場面のように歌に満ちたフレーズにはっとさせられることしばしば。そしてもう一つ、これも新事実でも何でもないが、スウィトナーはイタリア人の母のもと、イタリア国境にも近いインスブルックで生を享けている。今回SACD化で蘇ったスウィトナー節たっぷりのN響とのモーツァルトに、オペラとイタリアを感じてみる、というのはいかがだろうか。 (Y.F.)

モーツァルト:交響曲第36番《リンツ》,同第38番《プラハ》

オトマール・スウィトナー指揮NHKso

〈録音:1979.1.6~7(L)荒川区民会館〉

[コロムビア-タワーレコード(S)TWSA1189]

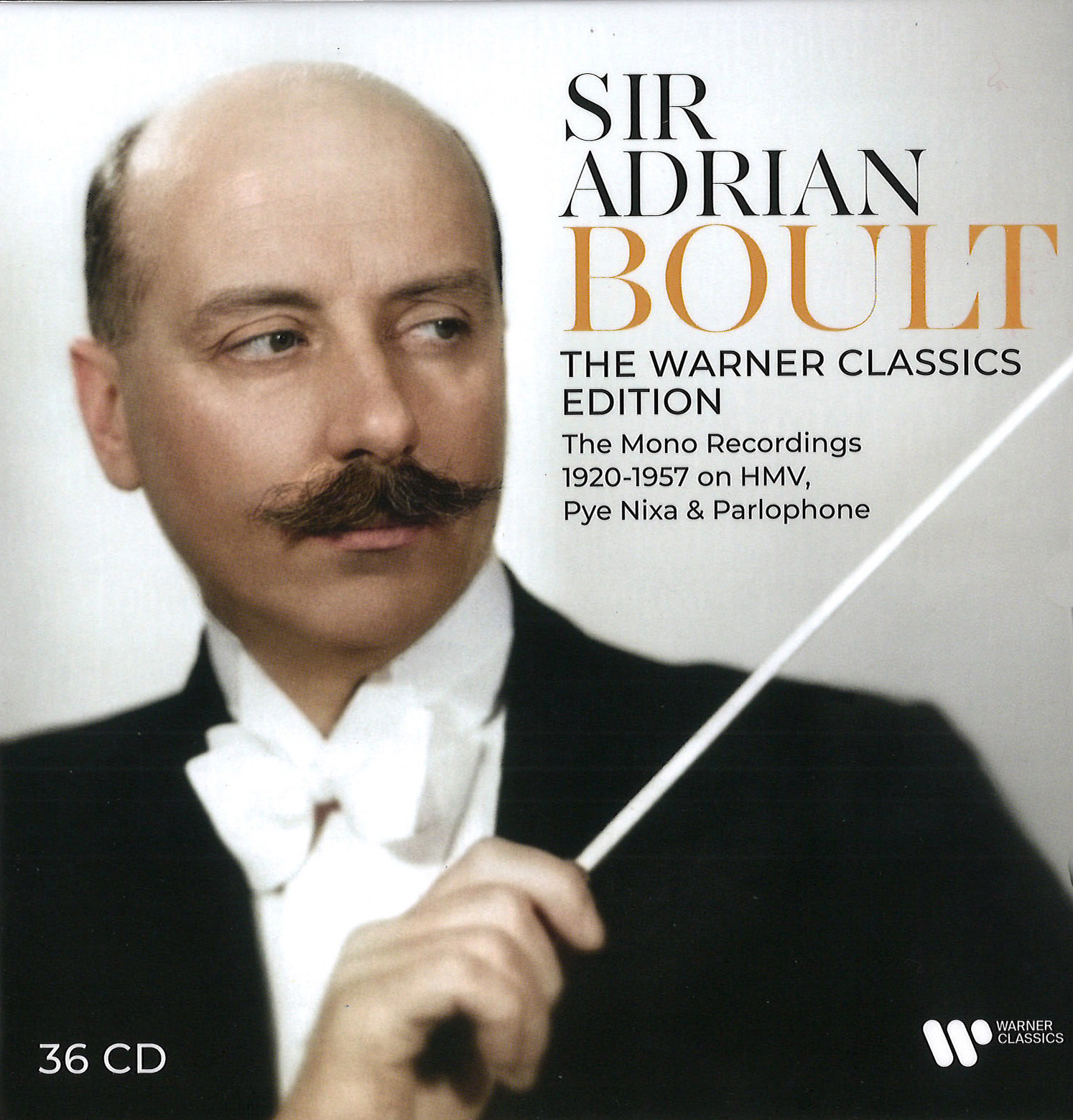

イギリス音楽だけじゃない

ボールトの広範なレパートリーに瞠目するモノラル録音全集

ボールトが現ワーナー・クラシックス(後にEMIに吸収されたパイ・ニクサ・レーベルも含む)に残した、モノラル期の録音を集大成した36枚組ボックスで、半数以上が初CD化である。日本では《惑星》に代表されるように、ボールトは英国音楽の専門家的な扱いをされていたこともあり、生前は(特にEMIへの録音は)英国物を除くとほとんど発売されなかった。ただ、このボックスにも収録されているブラームスの交響曲全4曲など、フィルハーモニック・プロムナード・オーケストラ(実体はロンドン・フィル)を指揮したパイ・ニクサへの録音のいくつかが1960年前後に日本ウエストミンスターから発売されていたことは、古いファンならご存知のことだろう。

今回まとめられたこのボックスに英国音楽が多いのは当然としても、ボールトのレパートリーが広範囲におよんでいたことにあらためて驚かされる。特に前述のブラームスをはじめとする独墺系の音楽へのアプローチは、若き日にライプツィヒ音楽院で学び、私淑していたニキシュの伝統を受け継ぐ堂々たるもので、安心して聴くことができる。ボールトの真価をあらためて世に問うボックスといってよいだろう。

なお、ステレオ期の録音については来年(2026年)、98枚組くらいのCDボックスとしてまとめられる予定だという。(T.N.)

サー・エードリアン・ボールト/ワーナー・クラシックス・エディション HMV,パイ・ニクサ,パーロフォン,モノラル録音全集 1920~1957

エードリアン・ボールト指揮BBCso,ロンドンpo,ロンドンso,フィルハーモニアo,他

〈録音:1920年~1957年〉

[Warner Classics(M)2173258498(36枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

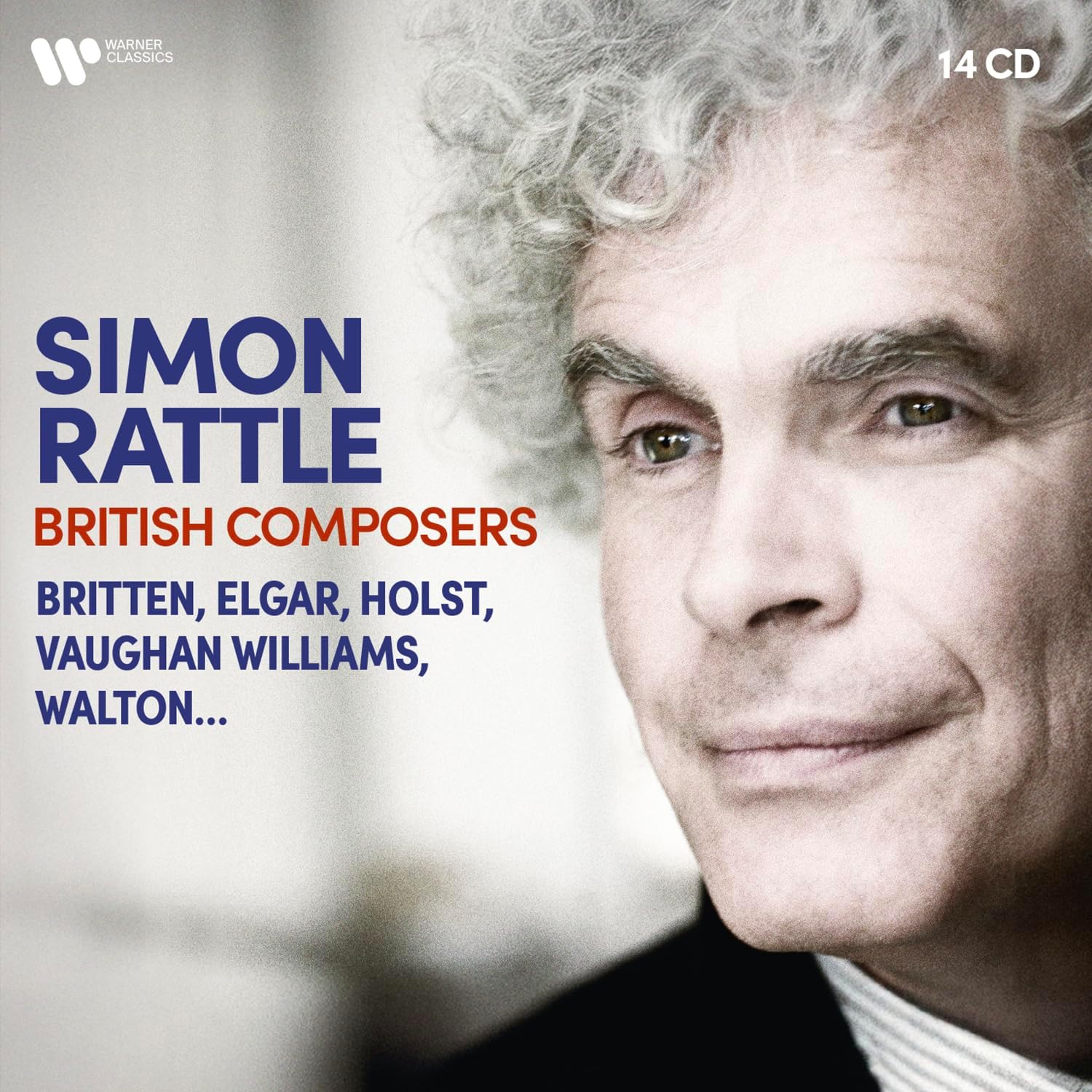

同時代作品も多数。ラトルのイギリス音楽集成

ラトルがワーナー・クラシックスに録音した英国の作曲家による作品の録音を集めたボックス・セットで、バーミンガム市響およびベルリン・フィルを指揮したもの。《惑星》はマシューズの〈冥王星〉を加えた2006年のベルリン・フィルとの新盤が収録されており、日本での本格的なデビュー盤となったフィルハーモニア管との旧盤(1980年録音)は外されている。

ここにはエルガーやヴォーン・ウィリアムズなど、いわゆる王道の英国音楽も収録されているが、ラトルの面目躍如ともいえるのがブリテンの割合が多いこと(CD約5枚分)、そしてトーマス・アデスやナッセン,ターネジやニコラス・モーなど、彼と同時代を生きた作曲家の作品が少なからず収録されていることだ。その半世紀ほど前にヴォーン・ウィリアムズやホルストの作品でボールトが果たした役割を、20世紀から21世にかけてはラトルが担ったわけである。アデスやターネジなど、自国の現代音楽の発展に尽くしたラトルならではの、共感にあふれた演奏を聴くことができる。

もちろん20世紀前半作品でのシャープな演奏も聴きごたえ十分。ロバート・ティアー(テノール)、トーマス・アレン(バリトン)との共演によるヴォーン・ウィリアムズの歌曲集《ウェンロック・エッジで》および《旅の歌》は、オーケストラ伴奏版で演奏されているのが大変貴重である。(T.N.)

サイモン・ラトル/ブリティッシュ・コンポーザーズ〔エルガー,ヴォーン・ウィリアムズ,ホルスト,ウォルトン,ブリテン,モー,ナッセン,アデス,ターネジ,他の作品〕

サイモン・ラトル指揮バーミンガム市so,ベルリンpo,イアン・ボストリッジ,ロバート・ティアー(T)トーマス・アレン(Br)ナイジェル・ケネディ(vn)他

〈録音:1982年~2007年〉

[Warner Classics(D)2173275673(14枚組,海外盤)]

【メーカー商品ページはこちら】

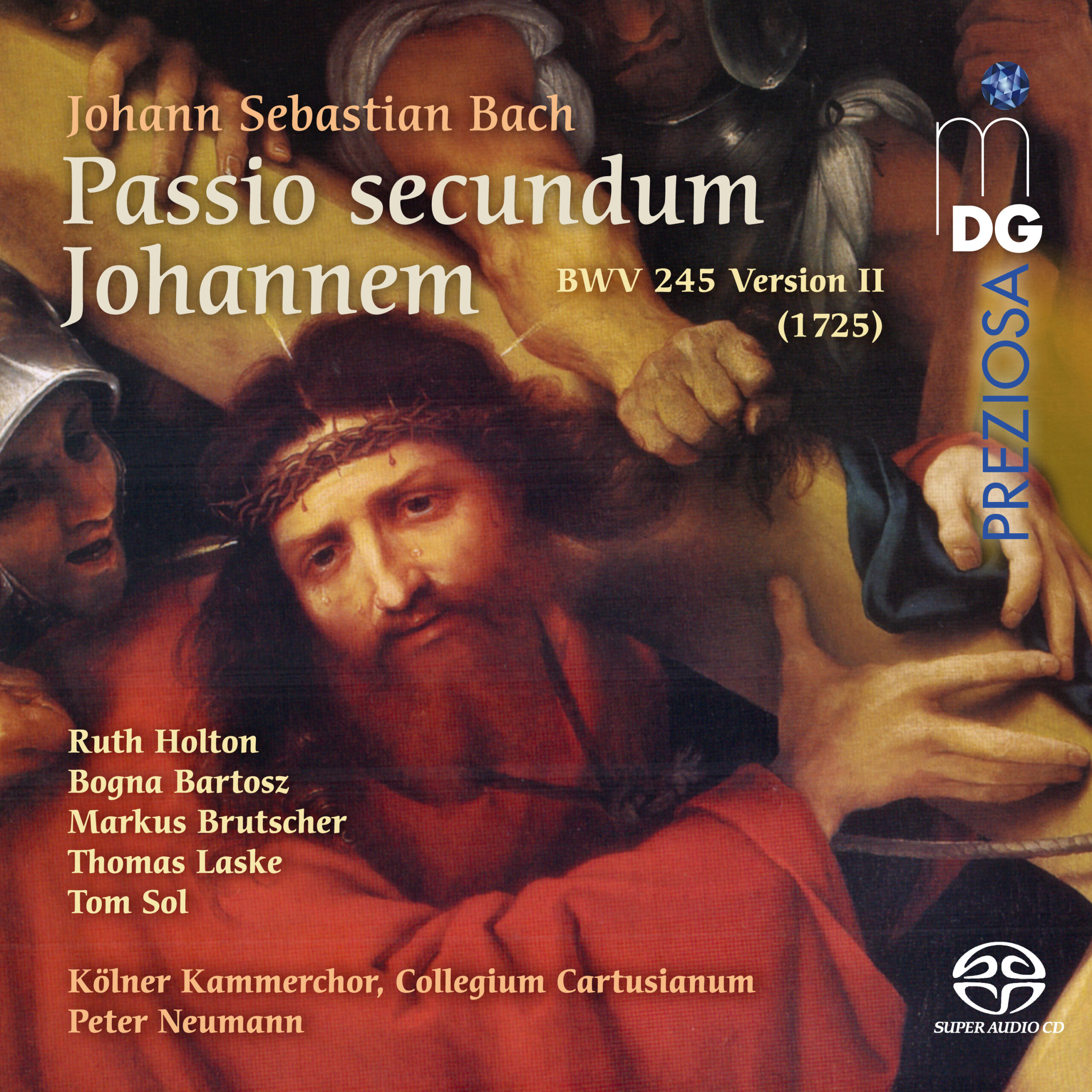

合唱界の名匠P.ノイマンが提示した

“異形の” バッハ《ヨハネ受難曲》

1999年録音のSACD化とのことなので、20年ほど前に一度聴いているはずなのだが、今回あらためて聴き直して再び面食らってしまった。いきなり冒頭、聴き慣れた《ヨハネ受難曲》の「Herr, unser Herrscher」ではなく、《マタイ受難曲》(=1727年初演)の第1部終曲コラール「O Mensch, bewein dein Sünde groß」から始まる。他にも驚きの展開が続く当録音は、1725年第2稿による演奏で、《ヨハネ》の4種のヴァージョン中、最もぶっ飛んだ稿であり、その後の第3、第4稿は初稿に回帰していったとのことで、なぜかこの2稿だけが謎に満ちた多くの改訂がある。もちろんこうした《ヨハネ》再演経緯の検証ばかりが当録音の売りではなく、1989~90年にモーツァルト「ミサ曲全集」[Virgin Classics/EMI]で鮮烈にレコード・デビューしたP.ノイマンの颯爽としたバッハ演奏の再評価こそが、今回のSACD化の主眼。ソリスト陣では、R.ホルトンの純粋無垢なソプラノ独唱も聴き物。 (Y.F.)

J.S.バッハ:ヨハネ受難曲BWV.245(1725年第2稿)全曲

ペーター・ノイマン指揮コレギウム・カルトゥジアヌム,ケルン室内cho,ルース・ホルトン(S)ボグナ・バルトシュ(A)マルクス・ブルッチャー(T)トマス・ラシュケ(Br)トム・ソル(Bs)

〈録音:1999年10月〉

[MD+G(D)MDG10223516(2枚組,海外盤)]SACDハイブリッド

戦後80年に聴くべき、コルトーのショパン

20世紀以降の、クラシック・ピアノ演奏の源流は誰か? アルフレッド・コルトー(1877~1962)は、その答えに充分なりうる。フランスはもちろん、ロシアにさえ影響を与えている。その録音数は当時にしては宇宙的なほど膨大だったし、現在まで多くの人々に参照されてきた。ただしこのパリ録音を除いては! 1942年~43年のフランス、つまりナチの傀儡ヴィシー政権下で録音されたこのエチュード、プレリュードの響きには、代名詞的に語られるロマンティシズム以上のものを聴けないだろうか。コルトーはナチに共感する姿勢をとったために、トリオを組んでいたカザルスと決別した。さらに戦後にはヴィシー政権への協力を糾弾され、フランス国内での演奏活動を禁じられる。この録音群は、コルトーにとって暗黒時代の烙印を押された時期の記録ともいえるわけだ。長年、あまり触れられてこなかった理由の1つだろう。だからこそ戦後80年の2025年のいま、再生するねうちがあるとも思うのだ。(H.H.)

アルフレッド・コルトー~パリでのショパン録音集 1942-1943

〔フレデリック・ショパン:12の練習曲 Op.10,12の練習曲 Op.25,ピアノ・ソナタ第3番 Op.58,24の前奏曲 Op.28,14のワルツ〕

アルフレッド・コルトー(p)

〈録音:1931年5月,1942年11月~12月,1943年5月,7月〉

[APR(M)APR6046(2枚組,海外盤)]

【輸入元商品ページはこちら】

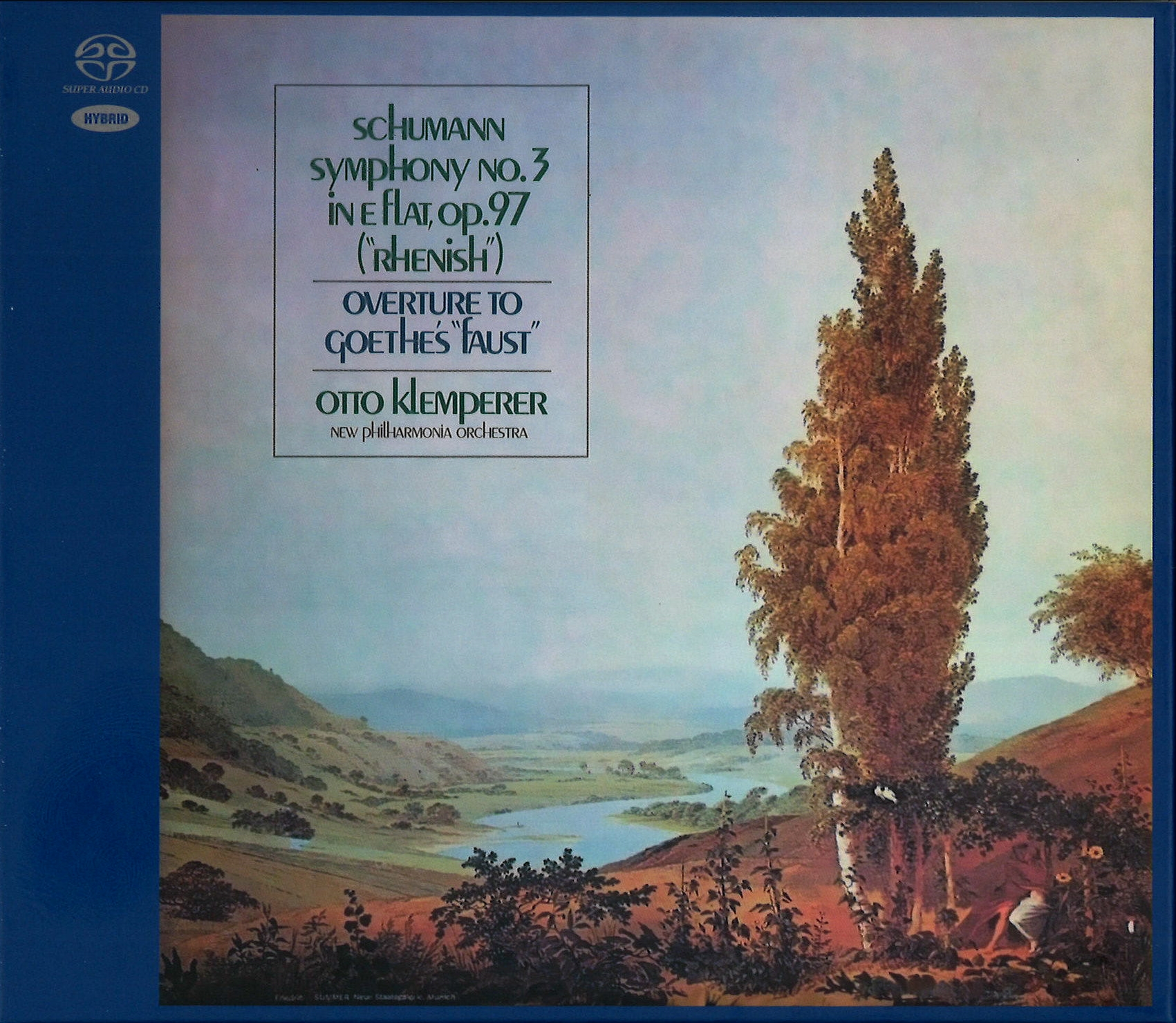

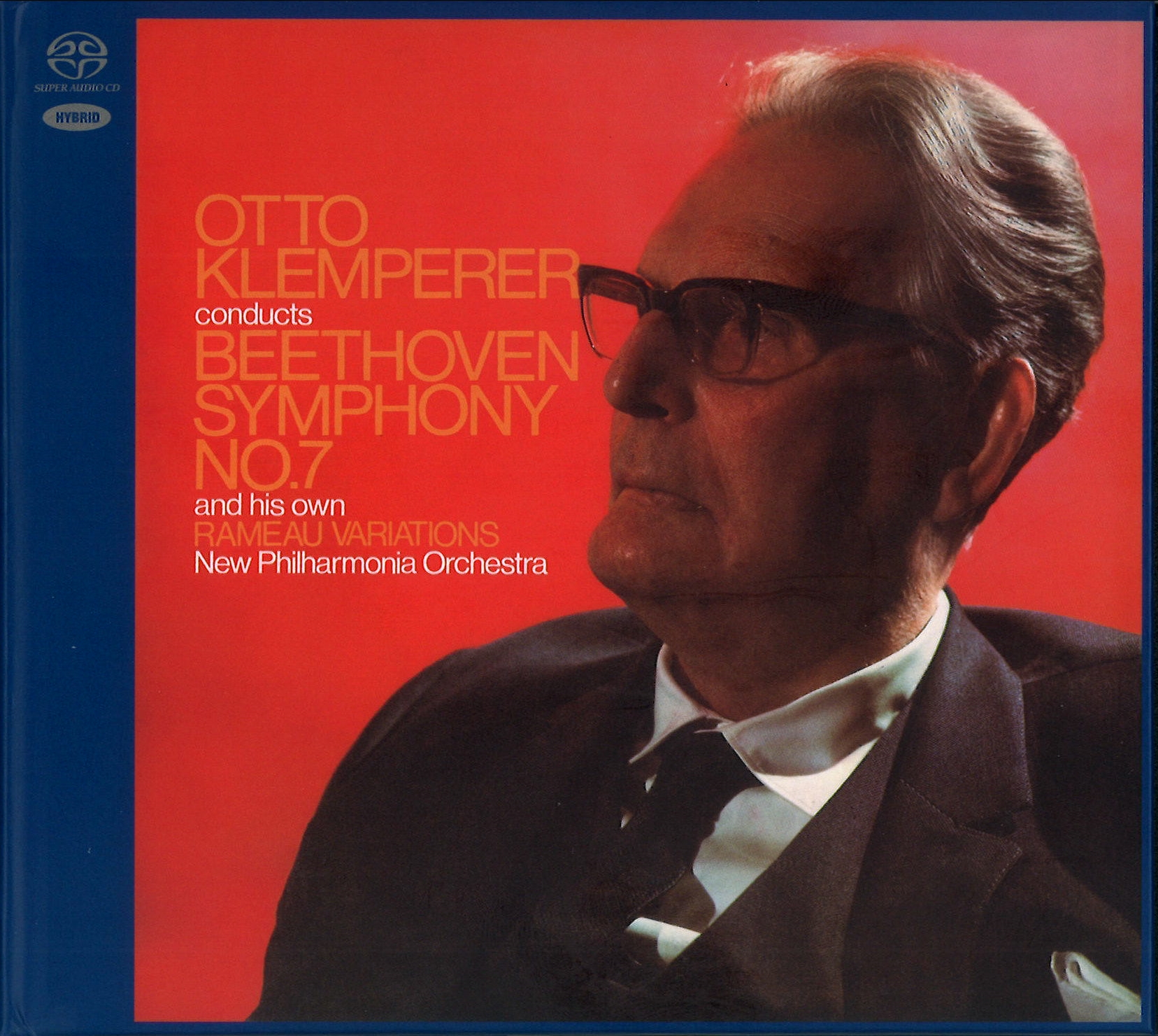

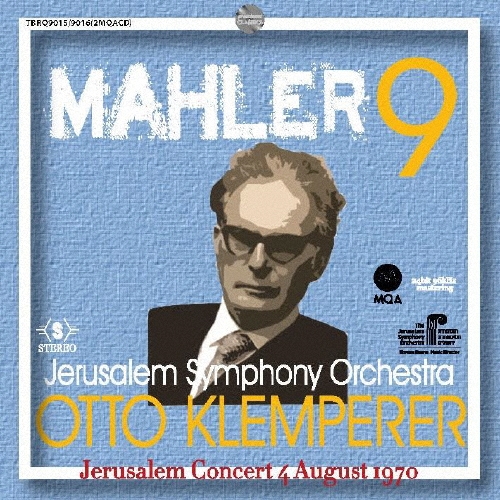

クレンペラー晩年の境地を伝える高音質盤3タイトル

オットー・クレンペラー(1885~1973)晩年の注目すべき録音が登場した。シューマンはこれまでEMI(現ワーナー)からハイブリッド盤として発売されたことがあるが、今回は本国から取り寄せた192kHz/24bitのWAVデータを基に、藤田厚生氏による新規マスタリングが施されている。カップリングのアニー・フィッシャーとのシューマン&リストのピアノ協奏曲は初SACD化である。

1968年録音のベートーヴェン交響曲第7番も初めてSACDで登場する。すでに交響曲全集を完成させた後、クレンペラー自身の強い希望で行なわれた、最後の第7番のセッション録音である点も見逃せない。両ディスク共に川瀬昇氏による晩年のクレンペラー像に迫った興味深いライナーノーツと、別添の詳細な年表が付属しており、資料的価値も高い。

さらに東武レコーディングズからは、クレンペラー最晩年のイスラエル訪問時にイェルサレム響を振ったマーラー交響曲第9番のライヴがMQA-CDとして再発売された。不思議な透明感を湛えたクレンペラーの“最終結論”とも言えるマーラーを、録音はしっかりとしたステレオで捉えており、聴き応え十分だ。(M.K.)

シューマン/交響曲全集,《ゲーテの『ファウスト』からの情景》序曲,《マンフレッド》序曲,《ゲノフェーファ》序曲,ピアノ協奏曲,リスト: ピアノ協奏曲第1番

オットー・クレンペラー指揮フィルハーモニアo,ニュー・フィルハーモニアo,アニー・フィッシャー(p)

〈録音:1960~69年〉

[ワーナー・クラシックス(タワーレコード)(S)TDSA321~3]SACDハイブリッド

※タワーレコード限定

ベートーヴェン:交響曲第7番,ラモー:ガヴォットと6つの変奏曲(クレンペラー編)

オットー・クレンペラー指揮ニュー・フィルハーモニアo

〈録音:1968年10月〉

[ワーナー・クラシックス(タワーレコード)(S)TDSA324]SACDハイブリッド

※タワーレコード限定

マーラー:交響曲第9番

オットー・クレンペラー指揮イェルサレムso

〈録音:1970年8月(L)〉

[Tobu Recordings(S)TBRQ9015(2枚組)]

※MQA-CD(通常のCDとして再生可能)

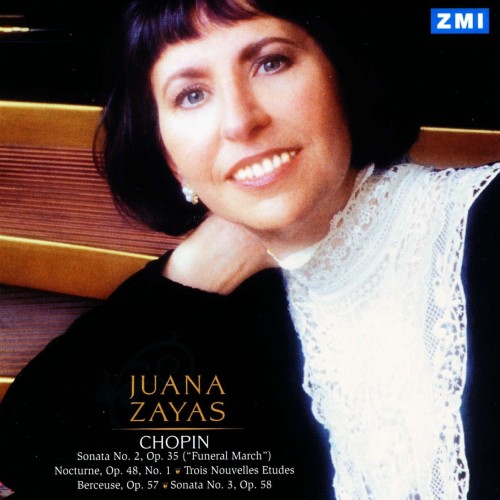

カリブ生まれのショパン弾きは、びっくりするほど生々しい

フアナ・サヤス(1940~)はキューバ出身のピアニストで、母国の音楽院で学び渡仏、コンセルヴァトワールを卒業したあと、UKを経てアメリカに移住した。以来、アメリカを拠点として活動を続けている。本邦では無名な存在だけれど、実はショパン弾きとして注目すべき人物の1人。彼女の代表盤には1983年録音の『練習曲全集』(初出はSpectrum RecordsのLPで、Music and ArtsからCDが数回リイシューされた)がある。生々しいほどカラフルで、透明感にあふれていて、堂々としたショパンを聴くことができる。このたびリリースされたのは99年に録音されたショパン作品集。彼女の自主レーベル、ZMI発のものだ。演奏の方向性は83年とは大きく変わらない。特に葬送、子守歌など情景的な作品では、楽曲×演奏の相乗効果が過剰と感じる人が出るかもしれないほど、刺激的なショパンが響く。できたばかりのZMIからは同時にモーツァルト作品集などもリリースされたが、練習曲全集はまだのようだ。(H.H.)

フアナ・サヤス プレイズ・ショパン

〔フレデリック・ショパン:ピアノ・ソナタ第2番Op. 35《葬送》,夜想曲ハ短調Op. 48- 1(第13番),3つの新練習曲,子守歌Op. 57,ピアノ・ソナタ第3番Op. 58〕

フアナ・サヤス(p)

〈録音:1999年9月〉

[ZMI(D)ZMICD102(海外盤)]

【輸入元商品ページはこちら】

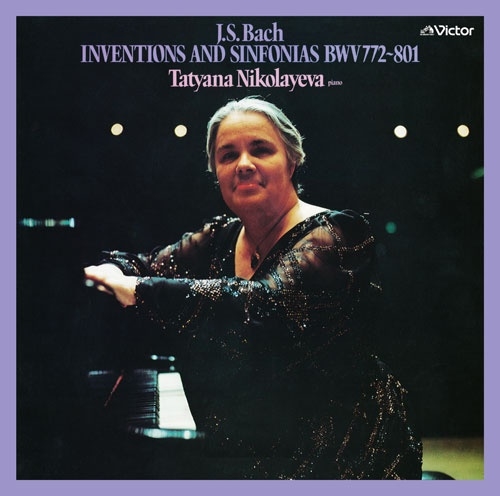

日本におけるニコラーエワ伝説はここから始まった

ソ連の名ピアニスト、タチアナ・ニコラーエワ(Tatiana Nikolayeva 1924~1993)について特に説明は必要ないでしょうが、彼女の日本における名声を決定づけたのは、ビクターで録音した一連のバッハ・アルバムでした。彼女のバッハ演奏のすばらしさに衝撃を受けたビクターの野島友雄ディレクターが、日本でのスタジオ録音を当時のソ連側に持ちかけ、実現したのがこの1977年録音の《インヴェンションとシンフォニア》でした。ライナーノーツには録音時の驚きと喜びが率直に記されていて、感動的です。この出会いをきっかけに、『珠玉のバッハ名曲集』『ロマンティック・バッハ』(以上1982年)、『平均律クラヴィーア曲集』(4枚組、1984&1985年)、『小プレリュードと小フーガ集』(1991年)を録音できたのは、お互いの信頼関係があったからでしょう。今回、この5点のアルバムがすべてリマスタリングされてSACDハイブリッド盤として再発売されました。バッハ弾きニコラーエワの至芸を心ゆくまで味わってください。(T.O.)

J.S.バッハ: インヴェンションとシンフォニア BWV.772~801(2025年マスタリング)

タチアナ・ニコラーエワ(p)

〈録音:1977年4月〉

[ビクター×タワーレコード(S)NCS88041]SACDハイブリッド

Text:編集部