インタビュー・文=山崎浩太郎(演奏史譚)

取材協力=ナクソス・ジャパン、ジャパン・アーツ

指揮者として鍵盤楽器奏者として、バッハ・コレギウム・ジャパンを中心に、各地のオーケストラでも大活躍の鈴木優人さん。多忙のなか、一人でチェンバロを弾く時間は「宝物のようなもの」という。最新録音のJ.S.バッハ《平均律クラヴィーア曲集》第2巻について、お話をうかがった。(2025年4月22日、ジャパン・アーツにて取材)

《平均律》第2巻はライプツィヒ時代の集大成

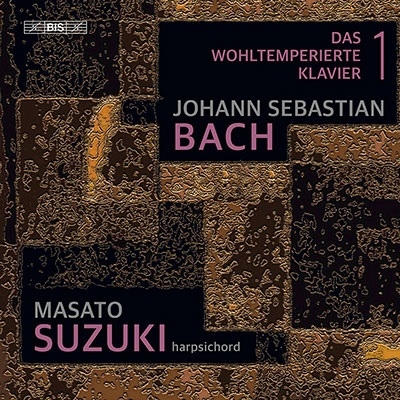

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻

鈴木優人(cemb)

使用楽器:Willem Kroesbergen, Utrecht 1987 after J.Couchet, 2manuals, 8′, 8′, 4′, FF-f”’(楽器調律:林彰見)

〈録音:2024年1月〉

[BIS(D)NYCX10532(2枚組)]SACDハイブリッド

※5月30日発売予定。

ご試聴・ご購入はこちら

――まずは、バッハの《平均律クラヴィーア曲集》第2巻という作品についてお話しください。

「《平均律クラヴィーア曲集》には第1巻と第2巻がありますが、作曲の時期がとても離れていて、第1巻はライプツィヒに来る前のバッハの集大成、第2巻はライプツィヒ時代の集大成です。第1巻の軽やかさに対して、第2巻のほうが円熟していて、中身がつまっている。何歩も前に進んでいる。ギャラント様式のような軽やかな曲もありますけれども、どちらかといえば、音楽の本質をじっくりと描き出しています」

――通して弾くのも聴くのも、たいへんな作品ですね。

「1曲1曲の質量がしっかりありますから、必ずしも全曲通して聴かなくてもいいとは思います。でも、半音ずつ順番に上がってくことで、何か大きな理念の中に自然と組み込まれていく感じがありますね。ものすごく大きな呼吸というか、特別な集中力が味わえますね。《マタイ受難曲》のようにストーリーを構築するというものではないですが、バッハはやはり順番に書いたと思うので、連続性はあると感じます」

――通して演奏されると、疲労も大きいですか?

「バタっと倒れるような感じではなかった記憶があります。最後のh-Moll(第24番ロ短調)が、第1巻に比べると重たくないんです。第1巻のh-Mollはすごいフーガで、まさに十字架のような重さがある。それに対して第2巻はすっと行ける。その前のa-Moll(第20番イ短調)などのフーガがとにかく大変なので、そのへんが終わって、h-Mollは回復フェイズに入る感じで、最後は明るく終われる気がします」

鈴木 優人(すずき・まさと)

東京藝術大学卒業及び同大学院修了。オランダ・ハーグ王立音楽院修了。令和2年度(第71回)芸術選奨文部科学大臣新人賞、第18回齋藤秀雄メモリアル基金賞、第18回ホテルオークラ音楽賞、第29回(2021年度)渡邉曉雄音楽基金音楽賞受賞。バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)首席指揮者、読売日本交響楽団指揮者/クリエイティヴ・パートナー、アンサンブル・ジェネシス音楽監督、関西フィルハーモニー管弦楽団首席客演指揮者、調布国際音楽祭エグゼクティブ・プロデューサー。NHK-FM「古楽の楽しみ」にレギュラー出演するほか、テレビ朝日系列「題名のない音楽会」などメディア出演も多い。録音はBCJとのJ.S.バッハのチェンバロ協奏曲集(BIS)、タメスティとのデュオ(Harmonia Mundi)など多数。作曲、編曲はもとより、バッハの喪失楽章の復元も多数手がける。九州大学客員教授。

Twitter / @eugenesuzuki

Facebook & Instagram / masatosuzukimusic

シャープ系とフラット系をまとめて録音しました

――実演の前に、4日間をかけて録音されていますが、曲順に進めたのですか?

「今回は違いました。時間があったので、シャープ系をまとめて録って、フラット系を録って、というふうにやったんです。私の脳味噌の問題で、シャープのときにはシャープを掘り下げたほうがいいんですよ。調律もそれに合わせて、明確ではないんですが、微妙な指向性をもたせたほうが気持ちいいと感じたからです。

シャープが3つあるものとか、調号の数でまとめて、どんどん増えていく形で2日ぐらい録って、次は大量のフラットがあるものから、というように順番を工夫しました。

通して弾くとき、聴くときには、たとえばFis-Moll(第14番嬰ヘ短調、シャープ3つ)を弾いたあとにG-Dur(第15番ト長調、シャープ1つ)となる、その変化がとても気持ちいいわけです。平均律ではなく古典調律で弾くことで、シャープがいっぱいあるときのちょっと濁った響きと、ないときのきれいにハモった響きとの変化が出るんです」

――でも録音では調号をまとめたほうがいい。

「第1巻を録ったとき、そうやるべきだったなと思いまして、今回は最初から計画しました。バッハが求める、何か共通の雰囲気も結構あるんです。シャープ系のほうが少しアクティブな曲が多い。フラット系には瞑想的な部分も多い。最たるものがf-Moll(第12番ヘ短調、フラット4つ)ですね」

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻

鈴木優人(cemb)

使用楽器:Willem Kroesbergen, Utrecht 1987 after J.Couchet, 2manuals, 8′, 8′, 4′, FF-f”’(楽器調律:林彰見)

〈録音:2021年10月〉

[BIS(D)BISSA2621(2枚組,海外盤)]SACDハイブリッド

ご試聴・ご購入はこちら

名プロデューサー、M.ザウアーとの充実した共同作業

――プロデューサーは、テルデックス・スタジオの名プロデューサー、マーティン・ザウアーさん。BISレーベルに登場するのは珍しいですね。

「マーティンとは、ヴィオラのアントワン・タメスティとバッハのヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ集(ハルモニア・ムンディ、2018年録音)をテルデックス・スタジオで録音したときに初めて一緒に仕事をしたんです。

そのあと、2020年3月にケルンでBCJの《ヨハネ受難曲》(鈴木雅明指揮)がコロナ禍で公演不可能になり、代わりに急遽録音することにしたとき、BISのスタッフの都合がつかないなかで、マーティンが来てくれました。

《平均律》第1巻(2021年10月録音、TOPPANホール)のときもお願いしたのですが、コロナ禍で日本に来れなくて、ベルリンにいる彼に、リモートでやってもらったんです。当時としてはとてもクリエイティブな解決方法だったのですが、やはり合間にしゃべりたいし、マイクも自分で設定したいしということで、今回は来てもらいました。一緒にディスカッションできることは大事で、自分の考えもクリアになる。そういう意味でも本当に助けられました。主張のはっきりした芸術家肌の人で、余計なことをきいてこない。自分はやりやすいんです」

――TOPPANホールの印象はいかがでしたか。

「TOPPANホールからは3年間のリサイタル・シリーズというお話をいただいて、《平均律》の第1巻と第2巻、そのあいだに《パルティータ》も演奏し、録音もしました。チェンバロというのは、繊細な減衰がとてもすてきな楽器です。TOPPANホールはすごく減衰がきれいで、弾いていてとても気持ちがいい。録音のときはほんとうに独り占めで、とても楽しい時間でした」

プロデューサーのM.ザウアー(左)、サウンド・エンジニアの国崎裕(右)と

――ありがとうございます。ではおしまいに、お客様へのメッセージをお願いします。

「好きな番号だけ聴くのもいいですし、時間があるときは通して聴いていただければ、バッハ晩年の集大成をどっしりと味わっていただけると思います。ぜひお聴きになってみてください」