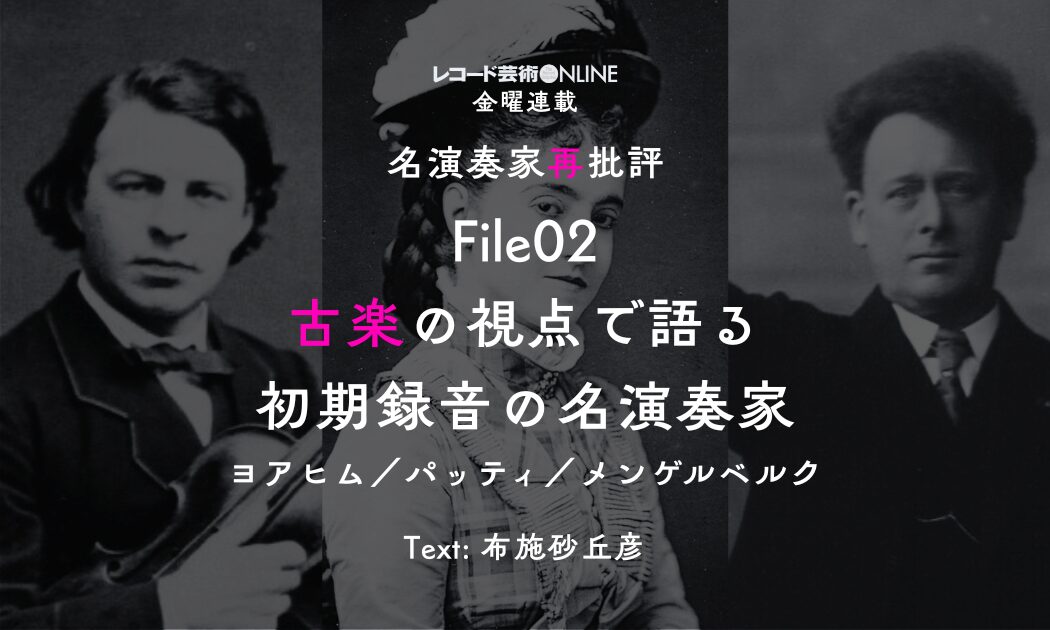

金曜連載「名演奏家再批評」。このコーナーは、新世代の書き手がクラシック音楽の名演奏家を各4回のリレー形式で論じるものです。

第2弾では、レコード芸術ONLINEの新譜月評担当筆者で、古楽奏者でもある布施砂丘彦さんが、初期録音(録音技術黎明期の録音)が残されているヨーゼフ・ヨアヒム、アデリーナ・パッティ、ウィレム・メンゲルベルクを、古楽の視点から「再批評」します。全4回のうち、1回目は無料公開、2回目以降は有料公開です。

■Editor’s Note

ヨーゼフ・ヨアヒム Joseph Joachim(1831~1907)はシューマン夫妻やブラームスと親交を結んだ、ハンガリーのヴァイオリニスト・作曲家・教育者。1903年の録音がある。

アデリーナ・パッティ Adelina Patti(1843~1919)はイタリアのソプラノ歌手。19世紀後半のヨーロッパで絶大な人気を博す。1905年から06年にかけて録音を行っている。

ウィレム・メンゲルベルク Willem Mengelberg(1871~1951)はコンセルトヘボウ管を約50年率いたオランダの国民的指揮者。その録音はしばしば大時代的と評されてきた。

Text=布施砂丘彦

「ロマン派的な演奏」を探して

古楽の発展によって、20世紀初頭の巨匠たちの録音が再び広く聴かれるようになるだろう。

古楽の実践者たちが持つ時計の針は進み続けている。研究と実践、その双方の対象が着実に歴史を下っており、それはわたしたちの現在にずいぶんと接近している。

かつて「古楽」はearly musicの訳語として使われ始めた。それは中世やルネサンスの時代に作られた音楽のことであり、あるいはバロック時代の作品をその当時の楽器や演奏様式を用いて実践することであった。日本では音楽大学に「古楽科」が誕生して、そこでは古い時代の音楽を、その当時のスタイルで演奏することが研究、実践された。これは英語では「歴史的知識に基づく演奏 Historically Informed Performance」と呼ばれるようになったが、日本ではそのままどの時代に対しても主に「古楽」という言葉が使われていく。わたし自身も、東京芸術大学に2000年に設立された古楽科の授業で、バロックに限らず、モーツァルトやハイドンなどの古典派、そしてシューベルトなど19世紀初頭の音楽も「古楽」として学んだ。ここに日本語の矛盾があるのだけれども、モーツァルトやシューベルトなどの「古い音楽」を、当時の演奏様式によって、すなわち当時の人たちと同じ目線に立って「新しい音楽」として演奏することを、「古楽」と呼ぶのである。

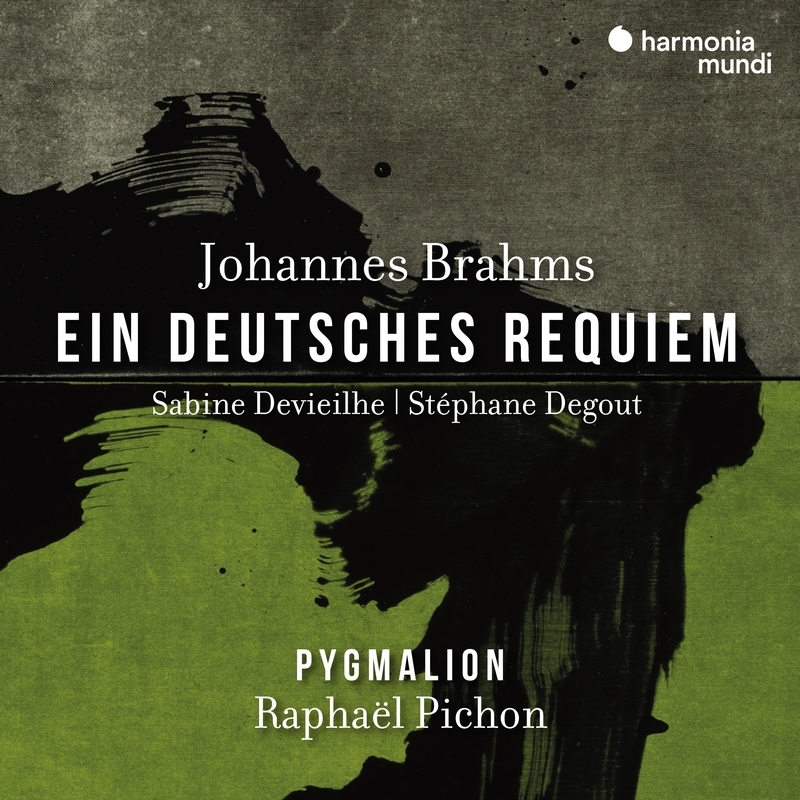

さて、この「古楽」の対象は時代をぐんぐんと下っていき、昨年はたとえばブラームスの《ドイツ・レクイエム》という19世紀後半の音楽が「古楽」として演奏されたCDが3枚も発売された。その前にはフォーレの《レクイエム》のCDも複数種類が発売された。ここでは当時の楽器を用いることだけでなく、当時の演奏スタイルを学び、実践することが重要視されている。

「古楽」として演奏されたブラームス《ドイツ・レクイエム》の例

「古楽」として演奏されたフォーレ《レクイエム》の例

その演奏スタイルは、かんたんに18世紀までのバロック的な演奏の延長だと考えられるようなものではない。ブルース・ヘインズが『古楽の終焉』[アルテスパブリッシング]で分類しているように、バロック的な演奏と、ロマン派的な演奏と、そして戦後のモダンな演奏の3種類は、それぞれが大きく異なる。

この「ロマン派的な演奏」を研究するときのツールとしては、当時の楽譜や理論書はもちろんだけれども、もっと分かりやすいものとして「ピアノロール」や、そして「録音」が出てくる。古楽の探究者たちが蓄音機やレコードを扱う、そんな時代がいま到来している。

(②に続きます。2026年2月13日に有料公開にて更新予定です)

演奏、批評、公演の企画・制作や舞台作品の演出などを行う。演奏家としてはコントラバスでのプロオーケストラへの首席客演、実験音楽の演奏、即興パフォーマンスなどを行うほか、ピリオド楽器の演奏もしており、アントネッロやバッハ・コレギウム・ジャパンなどに参加。批評家としては時評「音楽の態度」で第7回柴田南雄音楽評論賞奨励賞を受賞してデビュー、2022年から毎号『レコード芸術』に寄稿しているほか、朝日新聞のCD評連載「for your Collection クラシック音楽」の選者を務めている。「箕面おんがく批評塾」塾長。

公式ページはこちら