金曜連載「名演奏家再批評」をスタートします。このコーナーは、新世代の書き手がクラシック音楽の名演奏家を各4回のリレー形式で論じるものです。

第1弾では、レコード芸術ONLINEの新譜月評担当筆者でもある新野見卓也さんが、今年2026年に生誕140年を迎えるヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1886~1954)について「再批評」します。全4回のうち、1回目は無料公開、2回目以降は有料公開です。

■Editor’s Note

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー Wilhelm Furtwängler(1886~1954)は、トスカニーニ、ワルターと並び「三大指揮者」と称されることもあるドイツの指揮者・作曲家。ヒンデミット事件、スイスへの亡命、ナチスへの協力疑惑など波乱に満ちた生涯のなかで、ベルリン・フィルの常任指揮者などのポストを務め、クラシック音楽史における重要な演奏・録音の数々を遺している。

Text=新野見卓也

はじめに

ルーペルト・シェトレの『指揮台の神々——世紀の大指揮者列伝』は、ニキシュからラトルに至る指揮者の評伝として読み応えがある。政治との緊張関係から楽屋話の類いまで、20世紀の巨匠たちの姿をありありと描き出す。たんなる賛美に終始せず、チェロ奏者としての自身の体験や観察眼が活きた皮肉が利いているのもよい。そのなかでフルトヴェングラーについての章は、こう結ばれている。

数年前に東京のある音楽大学の指揮科で入学試験が行われたとき、どの指揮者をいちばん尊敬し、模範としているかという設問があった。

全員がヴィルヘルム・フルトヴェングラーと答えた。

原著の刊行が2000年であるから、それから約四半世紀が経過している。この逸話の出所や真偽はいずれにせよ、いま現在同じような質問をしたところで、音楽家を夢見る若者の口からフルトヴェングラーの名が挙がるだろうか。この間のもっとも大きな演奏史上の変化は、古楽演奏の研究とその浸透だろう。正統性 authenticityを目指しつつも自由なその発想は、分野を超えて音楽界全体に刺激を与えてきた。私たちが聞き知っていたはずの音楽が、次々と新しい姿で息づきはじめている。その時勢のなか名曲名盤リストの総入れ替えが起こっていることは、本誌読者に説明は不要だろう。

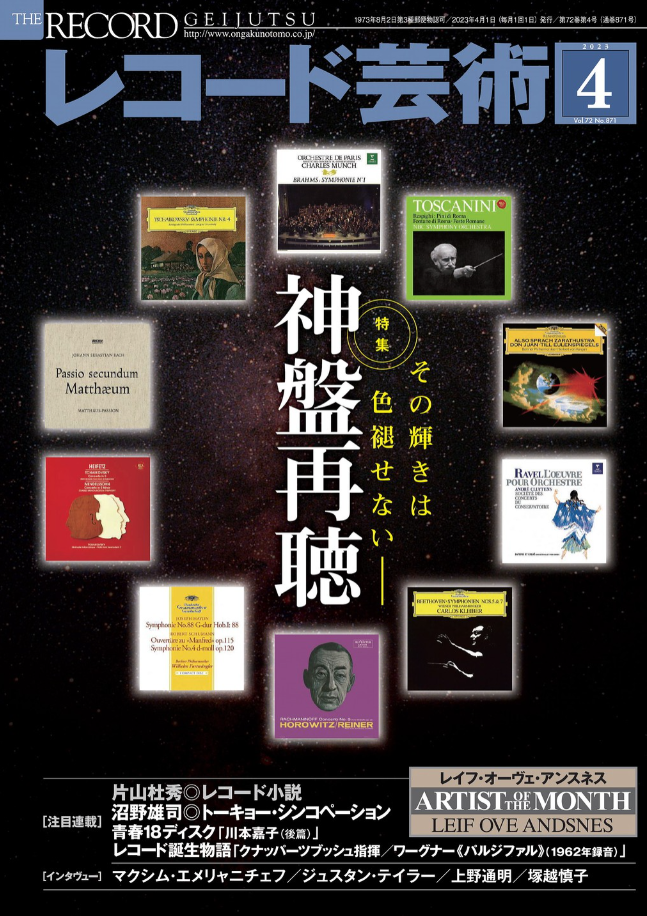

『レコード芸術』2023年4月号表紙。本連載の②でも言及される特集「その輝きは色褪せない——神盤再聴」の企画背景には、2020~22年にかけての「名曲名盤」特集で、長らく重要古典としての揺るぎない地位を保っていた「神盤」たちが、ランキング上位から多数脱落してしまったことがあった

そのような地殻変動は、別の見方をすれば、もはや20世紀の楽匠にはあらためて言及する必要がなくなったという認識に由来するのかもしれない。古典は時代の嗜好を超えたところにある。私たちはもうフルトヴェングラーという固有名の歴史的意味を十分に理解している。その演奏の価値を認識している。いまさら褒めそやす必要があろうか?

だがふたたび翻って、古典であるということは、それがいつの時代も新しく聴かれうること、つねに思考の源泉となることを意味する。じっさい後に見るようにフルトヴェングラーのあの演奏を駆動する原理を突き止めてみるならば、それは時代に左右されるようなものではないことがわかる。そしてそれゆえ、その著しい個性にもかかわらず、フルトヴェングラーの演奏は、音楽とはなにか、演奏とはなにか、聴くとはなにかといった本源的な次元の語りを誘う。さらに先走っていえば、その演奏のみならず、フルトヴェングラーその人を問うこともまた、少なからぬ示唆をもたらしてくれるだろう。

(フルトヴェングラーを再批評する②に続きます)