音楽評論家・舩木篤也氏の連載「プレルーディウム」。

プレルーディウム(Präludium)は、ドイツ語で「前奏曲」の意味。毎回あるディスク(音源)を端緒として、ときに音楽の枠を超えて自由に思索を巡らせる、毎月1日更新の注目連載です。

第8回は長崎から始まって、マーラーの交響曲第1番《巨人》へと話が展開します。

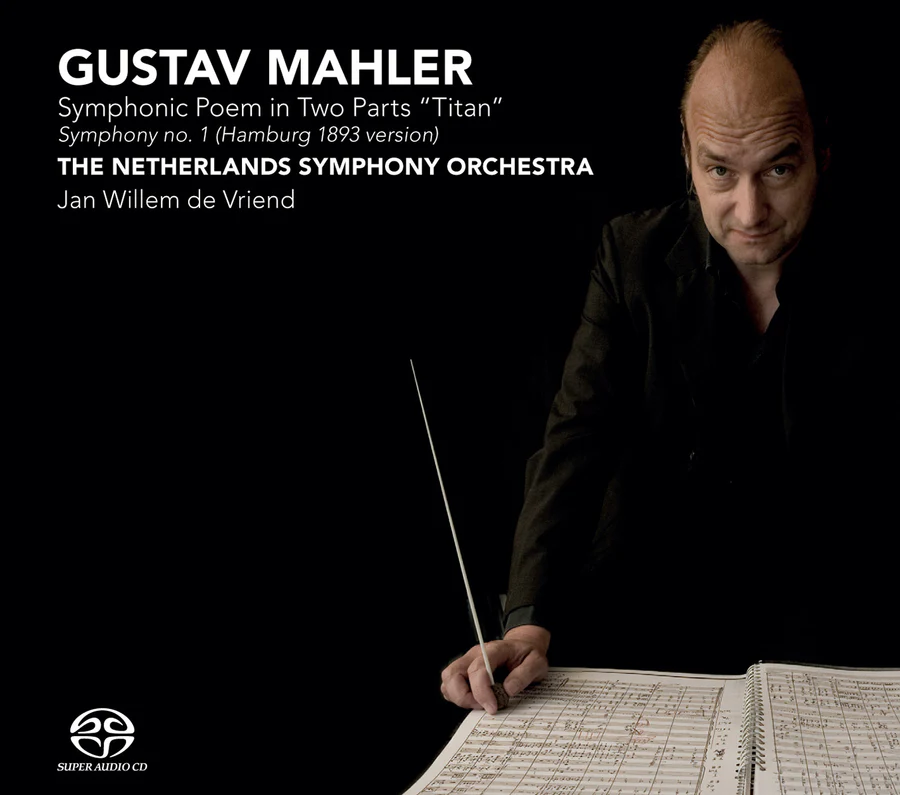

マーラー:交響曲第1番《巨人》(1893年ハンブルク稿)

ヤン・ヴィレム・デ・フリーント指揮ネザーランド交響楽団(ヘット・オーステン管弦楽団)

〈録音:2009年5月〉

[Challenge Classics(D)CC72355(海外盤)]

※廃盤。Spirit of Turtle他でハイレゾ音源を入手できる

この交響曲の初期稿にあたる、いわゆる1893年稿。この間、その「全集版」を用いたヘンゲルブロック盤、ロト新盤などもリリースされているが、自筆譜そのままを演奏した本盤では、より初期のアイディアを聴くことができる。第3楽章の最初では、コントラバスのソロにチェロのソロが重なっている。

しんぱいなく──起源から離れて

旧年度の終わり、桜の咲き始めた頃に、東京から長崎市へ行ってきた。なんの拘束もない、純粋な旅行だったが、ひとつ必ず見ようと決めていた場所に、外海地方がある。市の中心部からバスに揺られて1時間ほど、東シナ海の角力灘に面した起伏も急な一帯。キリシタン禁制下を描いた遠藤周作の小説『沈黙』に出てくる、「トモギ村」のモデルとなった地域だ。

運よく晴天に恵まれ、五島列島を見晴るかす海は、遠藤が言ったとおり「あまりに碧い」。その碧に張り出すようにして建つ、彼の名を冠した文学館を訪ねたあと、少し先の出津町まで足を延ばしてみた。写真で見た、あの軒の低い、独特なかたちの白い教会堂を見て帰ろう。そう思って向かったそこで、私は「ド・ロさま」に出会うことになった。

マルコ・マリー・ド・ロ(1840~1914)。幕末も幕末、1868年にパリ外国宣教会から派遣され長崎へやってきたカトリックの神父である。当初は、あのグラバー邸でも有名な、市中の大浦地区で活動し、また一時は横浜にも赴任したが、そんな彼がキリスト教解禁(1873年)後、39歳でこの小さな村、出津にやってきて、残る全生涯を捧げたという。医療、農業、産業、土木、建築……。村人たちの困窮ぶりを目の当たりにし、あらゆる分野にわたる「授産活動」に身を挺したのだ。潮風を考慮して建てられたあの低い教会堂も、彼の設計によるという。なにも知らなかった私は、イワシ網工場だったという「ド・ロ神父記念館」に展示された、当時の人体模型や、左官道具、メリヤス編み器や、多数の図面や帳面に、圧倒されてしまった。

そんな中に、一台の足踏みオルガンがあった。ストップ付きのハルモニウムで、19世紀末のデュモン&ルリエーブル(Dumont & Lulièvre)社製だという。なるほど。神父だから、当然、聖歌など音楽も授けたことだろう。

でもいったい、どんな歌を?

*

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。