音楽評論家・谷戸基岩氏と音楽学者・小林緑氏によるリレー連載、第2回のテーマは、今年没後150年を迎えたルイーズ・ファランクです。生前、当時の女性作曲家としては異例の名声を得たものの、死後は急速に忘れられたファランク。その復興の過程を小林 緑氏が辿る「生涯~復興運動編」、そしてディスクを通じてその魅力に迫る谷戸氏による「録音編」の2部構成でお届けします。また、最後にファランクの命日である9月15日に音楽の友ホールで開催される「没後150年記念コンサート」の読者ご招待のご案内がございます。ご応募お待ちしております。

録音で辿るルイーズ・ファランクの復興運動

たしかにLP時代からファランクの録音は存在していた。米Musical Heritage Societyから1978年に発売されたThe New York Lyric Art Trioによる「ピアノ三重奏曲ニ短調、ロシアの歌による変奏曲、すべての調による練習曲集op.26より5曲」(MHS 3766)。あるいは1981年にLeonarda Productions, Inc.から発売されたThe Bronx Arts Ensembleによる「19世紀の九重奏曲(ラインベルガーとファランク)」(LPI 110)が手許にある。しかしこれらは比較的最近、中古盤店で発見して購入したもの。同時代に輸入レコード店の店頭で見た記憶はない。いずれにせよ最初の重要なファランクの研究書であるBea Friedland著「Louise Farrenc, 1804-1875 Composer, Performer, Scholar」(umi Research Press 1980, 1975)もそうだが、フェミニズム運動と同様に復興運動はアメリカ合衆国から始まったのだった。

ある意味で女性作曲家の復興運動は1980年代に始まったCD革命(LPからCDへのメディアの変化)により引き起こされたマイナー・レーベルの台頭(群雄割拠の時代)によって支えられてきたといっても過言ではないだろう。その当時、BAYER RECORDS 、DIVOX、CARLTON Classics他のレコード会社では「九重奏曲」、「六重奏曲」、「ピアノ三重奏曲第1、2番」、「クラリネット三重奏曲(ピアノ三重奏曲第3番)」、「フルート三重奏曲(同第4番)」の録音が複数行なわれていた。それまでCDカタログ上では未開の領域であったルイーズ・ファランクにマイナー・レーベルが多数参入し、先陣争いをしているかのようだった。そしてここではドイツ語圏と英語圏のマイナー・レーベルを中心に録音が進められた。当時はIMSLP(ペトルッチ)のような著作権切れ楽譜の無料ダウンロード・サイトなど無かった時代。それだけに女性作曲家の作品を専門に出版するFurore-Edition(1986年西ドイツ)、Hildegard Publishing Company(1988年アメリカ合衆国)が相次いで活動を開始し、ファランクの室内楽を次々と出版したのは大きな力となった。

大きな貢献を果たしたcpoレーベル

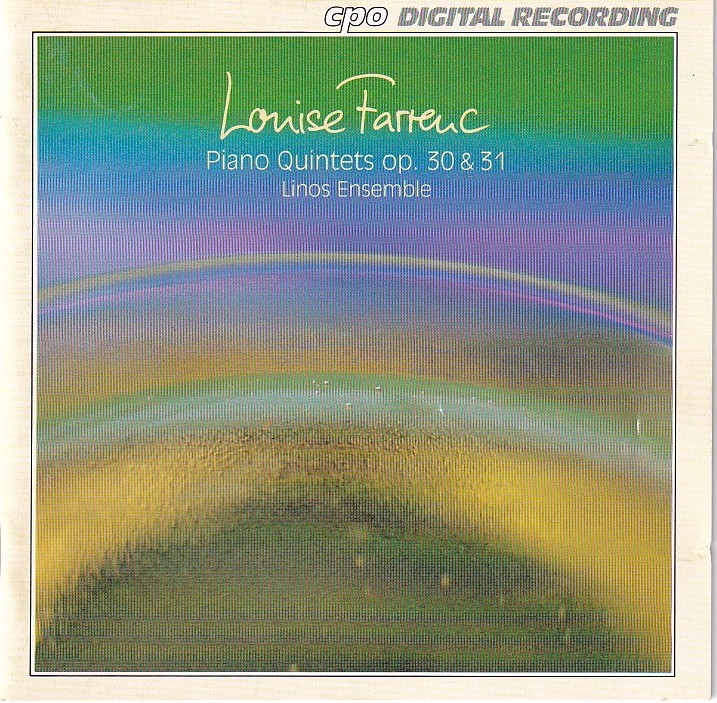

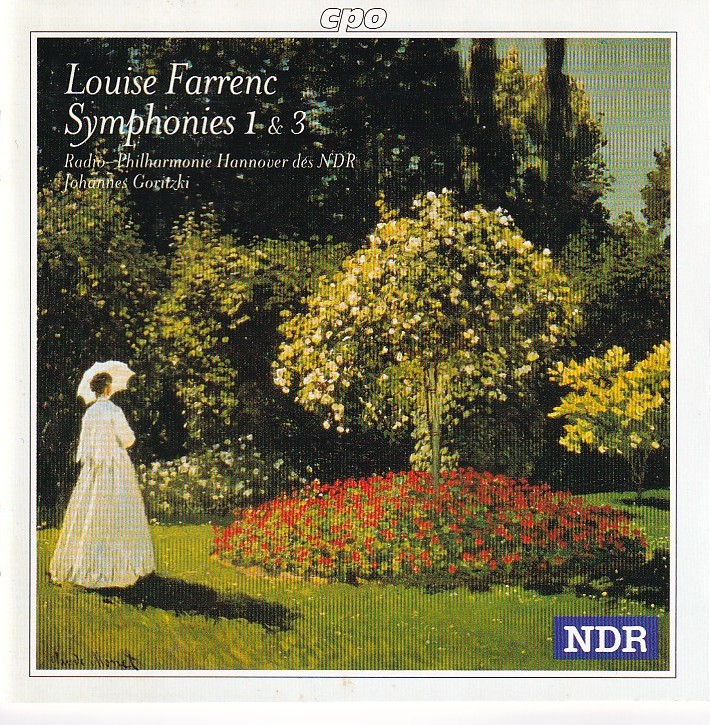

そうした中で旧『レコード芸術』誌1998年9月号の「世界のレーベル」でまとめてご紹介したようにファランクに限らず、様々な女性作曲家に早くから注目し、その復興運動を実践してきたのがドイツのcpoレーベルであった。ファランクに関しても発売当時は競合盤の無かった「ピアノ五重奏曲集」(cpo 999 194-2)、「交響曲第1、3番」(同999 603-2)など常に他のレーベルの動向にも注意しつつ、先んじて取り上げていた。「ピアノ曲集」(同999 879-2)、「交響曲第2番、序曲集」(同999 820-2)を2004年までに発売。世界初録音の先陣争いが一段落した2009年以降では改めて「ピアノ三重奏曲第1、3番、六重奏曲」(同 777 256-2)、「同、第2、4番、ヴァイオリン・ソナタ第1番、ほか」(同555 538-2)を録音している。最初に発売された「ピアノ五重奏曲集」から参加しているピアニスト、コンスタンツェ・アイクホルストの充実ぶりが際立っている。最近の同社によるエミーリエ・マイヤーをめぐる急激なまでのリリースぶりには及ばないものの、ファランク盤も実に充実したカタログを形成している。もうひとつ忘れてはいけないのがファランクをはじめcpoで室内楽を数多く録音しているリノス・アンサンブルのコントラバス奏者イェルク・リノヴィツキ。毎年のように「アフィニス夏の音楽祭」に招聘演奏家/講師として参加し、一般的に知られていない室内楽を日本のプロ・オーケストラの団員たちに指導してきた実績がある。2011年の広島ではファランクの「ピアノ五重奏曲第1番」が取り上げられていた。

cpoによる「ピアノ五重奏曲集」(999 194-2)と「交響曲第1、3番」(999 603-2)

何よりも今でこそ4種類の全曲録音が存在するが、1998年から刊行の始まったFlorian Noetzel Verlagによる「校訂版 ルイーズ・ファランク:管弦楽、室内楽、ピアノ曲選集Kritische Ausgabe Orcherter und Kammermusik sowie ausgewählte Klavierwerke」に先駆けてヨハネス・ゴリツキ指揮ハノーファー北ドイツ放送響で交響曲のCDを発売したのはcpoの快挙だった。因みに同レーベル2枚目である「交響曲第1、3番」以降、cpo盤のファランクのライナーノーツは件の「校訂版」の編集メンバーの一人であるクリスティーネ・ハイトマンが担当している点も特筆大書したい。

その他の記憶に残る名盤

やはりFSMレーベルからトマス・ブレース(チェロ)とマリア・ベルクマン(ピアノ)による「19世紀の女性作曲家によるチェロとピアノのための作品集」(FCD 97 728)は当時としても斬新な選曲の中でファランクの「チェロ・ソナタ」を印象付けた。今にして思えばエミーリエ・マイヤーの「チェロ・ソナタ」も収めており企画の先見性が見事だ。ファランクを1990年代に熱心に取り上げていたのはBAYER Recordsだったが、その中ではマツダ・ルミコが参加したクララ・ヴィーク・トリオによる「ピアノ三重奏曲ニ短調op.34」(BR100 214 CD)はカップリングされたルイーゼ・アドルファ・ル・ボーの「ピアノ三重奏曲ニ短調」共々、忘れがたい名演奏だ。「九重奏曲、クラリネット三重奏曲」は長らくディーター・クレッカー率いるコンソルティウム・クラシクムによるDIVOX盤(CDX 29205)で愛聴してきた。やはり長年にわたり様々なレーベルで知られざる室内楽レパートリーの発掘・復興運動に取り組んで来た団体だけに聴かせ上手な、初期ロマン派作品のツボを心得た演奏だ。ピリオド楽器によるものとしては1996年に米MUSIC&ARTSから発売されたシュトライヒャー・トリオによる「ピアノ三重奏曲op.45」(CD 917)が最初ではなかったか。フルートの代わりにヴァイオリンで演奏してはいるが……2023年に国内発売されたロランス・エキルベ指揮インスラ・オーケストラによる「交響曲全集・序曲集」(ERATO 5419 752210)はピリオド楽器による録音という事もあり、ファランク復興運動の新しい地平を拓いた2枚組。室内楽もこれからはピリオド楽器が主流になるのであろうか……。なお交響曲では4種類の全集の他に「第3番」に2種類の録音がある。やはり1曲選ぶならこの曲という事か!

「19世紀の女性作曲家によるチェロとピアノのための作品集」(FSM FCD 97 728)と「交響曲全集・序曲集」(ERATO 5419 752210)

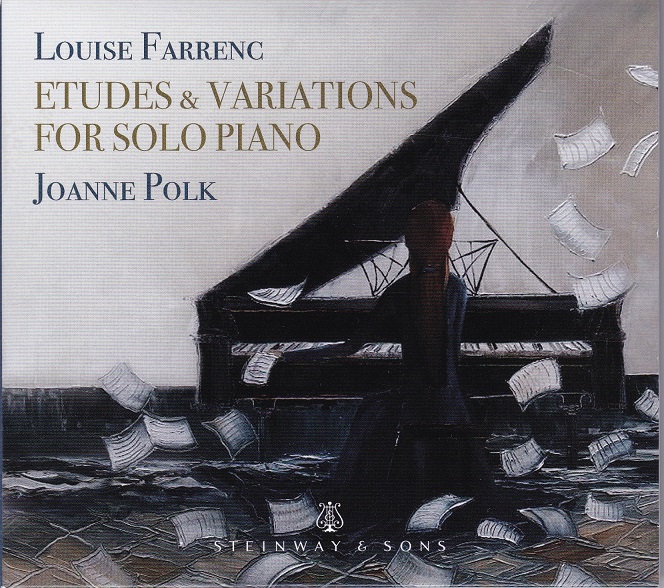

「練習曲と変奏曲集」(Steinway & Sons 30133)

実は優れたピアニストであったにもかかわらずルイーズ・ファランクの復興運動で最も遅れていたのはピアノ独奏曲であった。初期ロマン派のピアノ曲を現代の楽器で演奏する場合の困難さが常に付きまとうことも一因かもしれない。だがようやくGRAND PIANOレーベルから全曲録音のプロジェクトが開始された。まるで救世主のように登場したのがギリシャ出身のピアニスト、マリア・ストラティグー。「演奏視点から見たルイーズ・ファランクの練習曲集」という博士論文を発表するとともに「ピアノ作品全集」の録音に着手した。2022年発売の「第1集練習曲集」(GP912-13、2CDset)を皮切りに、2023年の「第2集主題と変奏集Ⅰ」(GP934)に続き、「第3集ロンドー集」(GP942)までがリリース済み。圧倒的なメカニックと持久力(初期ロマン派演奏の必須条件!)を持つストラティグーの献身ぶりには頭が下がる思いだ。2025年は没後150年の記念年だけにタイムリーな企画でもある。詳しくは「レコ芸ONLINE」昨年12月の「第3集」のレヴュー参照。今回改めて聴き直してみて、その1曲1曲へのこだわりがより強く感じられたのはジョアンナ・ポークによる「練習曲と変奏曲集」(Steinway & Sons 30133)。米Arabesque Recordings盤のエイミー・ビーチのピアノ曲全集のプロジェクトでも有名な名手が2019年に録音した一枚。ついこの人で全集をと思いたくなるが、恐らくこれは単発だから良いのだ。後期ロマン派、近代の作曲家ならともかく、ファランクの場合にはここまでのこだわりを持って全集を仕上げることはあまりにも過酷な営みになってしまうのでは……。過去の様々なピアノ全集企画を聴いてそう感じる次第である。

(文中敬称略)

1953年甲府市生まれ。1976年から18年半にわたり日本コロムビア、ワーナー・パイオニアにてクラシック音楽の日本盤編集・編成・宣伝作業に携わる。1995年から音楽評論家。30年で約7,000のコンサートに通うとともに多数の輸入盤CDを蒐集。2002年より「知られざる作品を広める会」を主宰。2003年~2024年尚美学園大学非常勤講師。第18、19回日本ハープ・コンクール審査委員長。共著に「古楽CD100ガイド」、「女性作曲家列伝」。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。