音楽評論家・谷戸基岩氏と音楽学者・小林緑氏によるリレー連載、第3回のテーマは、ハーピスト/作曲家のアンリエット・ルニエ(1875~1956)です。“ハープのセゴビア”とも称される彼女の巨大な功績について振り返ります。そしてディスクを通じてその魅力に迫る「録音編」を加えた2部構成でお届けします。

ルニエの自作自演

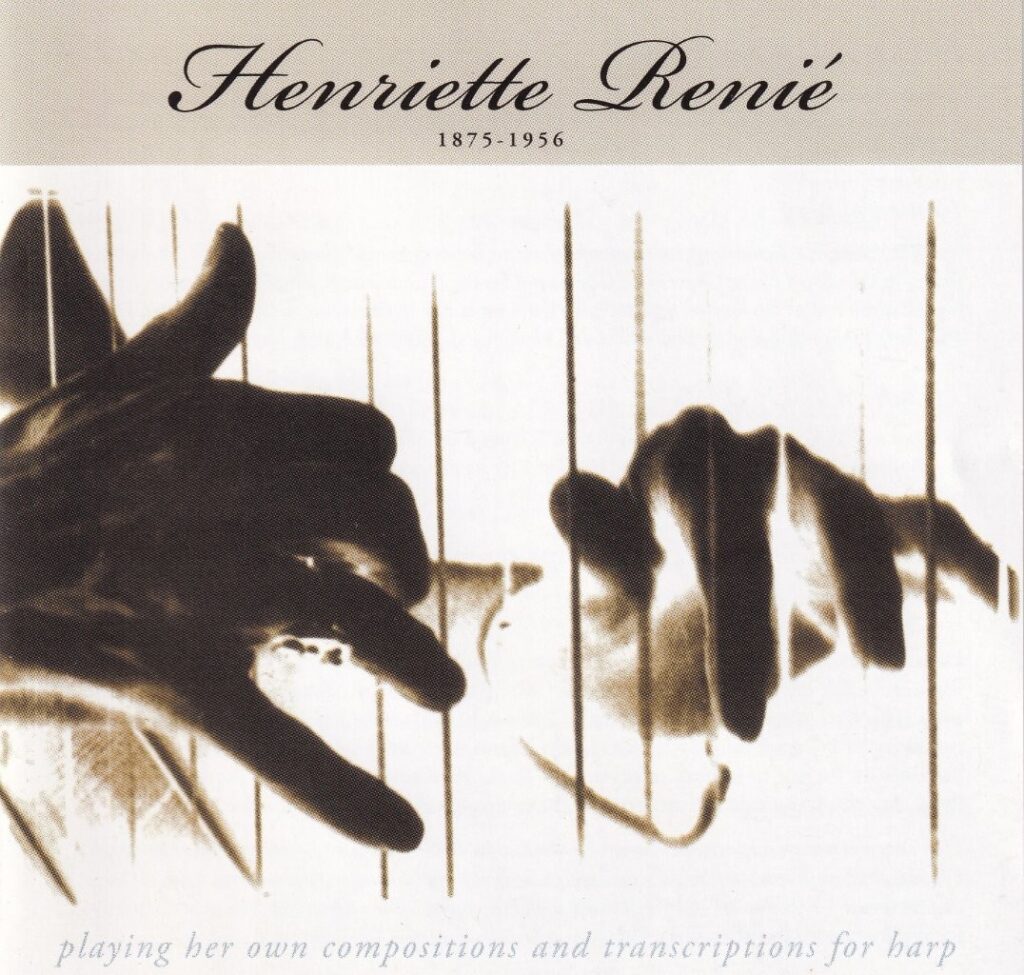

ルニエが活躍していた20世紀前半には既にSP録音が盛んだった。そんな中で彼女は1928~1930年にDECCA、Odeon、Parlophoneの各レーベルにSP録音を行なっている。自らが編曲を手掛けたダカン、ラモー、シューベルト、レスピーギなどの有名曲とともに、自作の《黙想》、《秋の木の葉》、《伝説》、《ハープ協奏曲ハ短調~第1,2楽章(短縮版)》、《リュタン*の踊り》も録音している。それらのいくつかはルニエの生誕100年を記念して1975年にアメリカ・ハープ協会がLP復刻、さらにCD化もされているのは嬉しい①「Henriette Renié」(American Harp Society)。

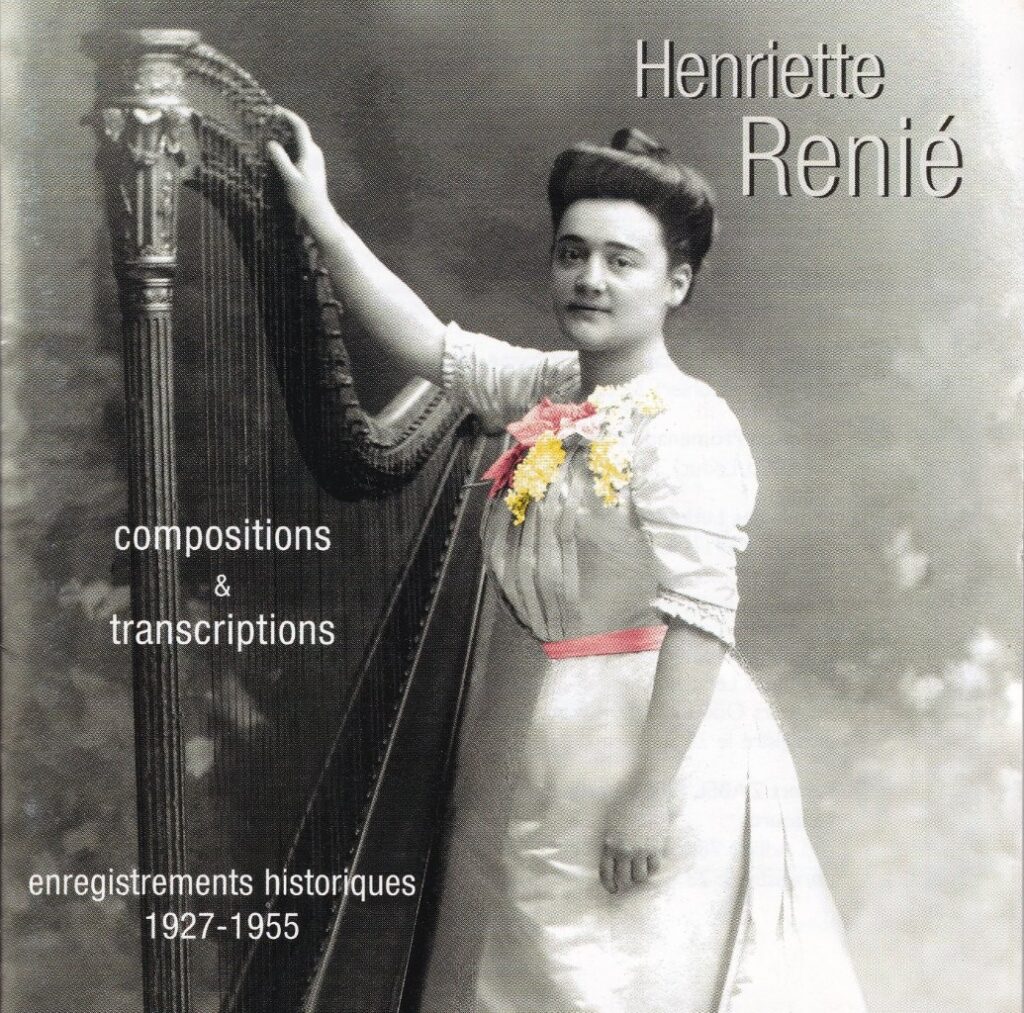

それとは別にフランスのアンリエット・ルニエ友の会が1950年から亡くなる前年の1955年にかけて行なわれた私的な録音を3枚分のLPに収録し、頒布したものもあった(一部は前述のSP録音を復刻した音源ではあったが……)。晩年に至っても70代後半で十分に聴きごたえのある演奏をしていたことが判る貴重な録音だ。小編成のアンサンブルとの《ハープ協奏曲(全4楽章)》(CDには未収録)と《2つの交響的小品(エレジー、ダンス・カプリース》が聴けるのもありがたい。特に後者は今日に至るまで正規の商用録音が全く無いだけにこの上なく貴重な音源だ②「ŒUVRES D’HENRIETTE RENIÉ enregistrements historiques 1927-1955」(Association Internationale des Harpistes AIH 02)。

*リュタンLutin:フランス北部のノルマンディー地方の民間伝承に登場するエルフまたはいたずら好きな小妖精・・・〔キャロル・ローズ著、松村一男監訳「世界の妖精・妖怪事典」(原書房2003年刊)〕

ルニエの直弟子による伝説の録音と、新時代の名手たち

「ハープについて考えることはルニエについて考えることに他ならない」と発言している割にはラスキーヌがルニエのオリジナル曲を全く録音していないことは実に意外であった。また有名曲を録音する場合もルニエの編曲は使っていないようだ。同門の、同じように天才少女だったラスキーヌにとって、ルニエは演奏家としてライヴァル視する存在だったのではないか。しかし同時に、完璧主義者のルニエにとって編集のきかないSP録音は大変な負担・苦痛だったのでその後の録音技術向上の恩恵を受けないまま止めてしまったのに反し、ラスキーヌは我慢強く録音に積極的に取り組み、見事な業績を遺した事実はさらに強調されてしかるべき、と思う。

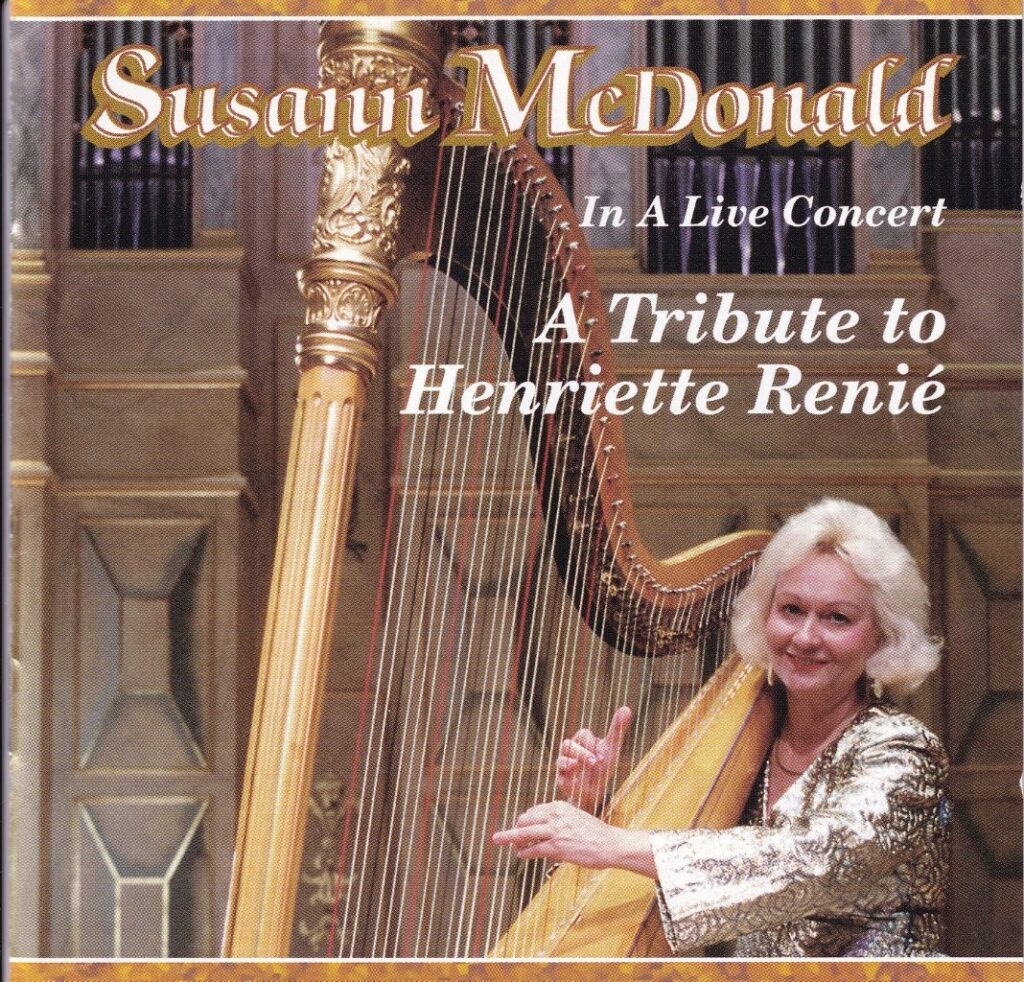

アメリカ合衆国に目を転じるとルニエに教えを受けたハーピストたちによる「伝説」の録音が目立つ。マルセル・グランジャニー、ミルドレット・ディリング、ヴァージニア・モーガン、そして晩年の弟子であったスーザン・マクドナルド。特にマクドナルドはLP時代に折に触れルニエ作品を取り上げ、さらに1975年の生誕100年に際してはミネアポリスで「トリビュート・コンサート」を開催。そのライヴがカセットで発売され、さらにCD化された。そこには独奏用の三大作品(すなわち《伝説》、《交響的小品》、《幻想的バラード》)をはじめとする作品が収められている。オリジナル作品では有名な《リュタンの踊り》と《黙想》も③「A Tribute to Henriette Renié In A Live Concert / Susann McDonald」(D-CD 1002)。

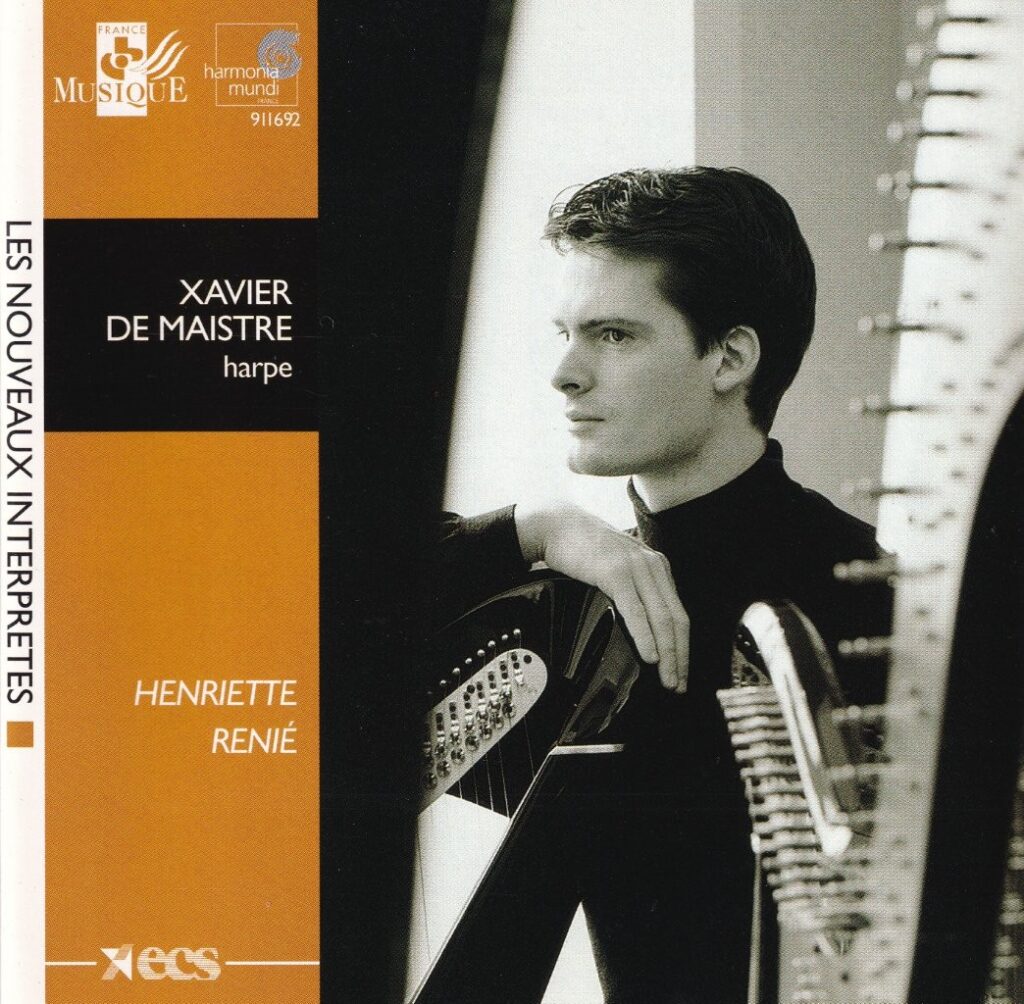

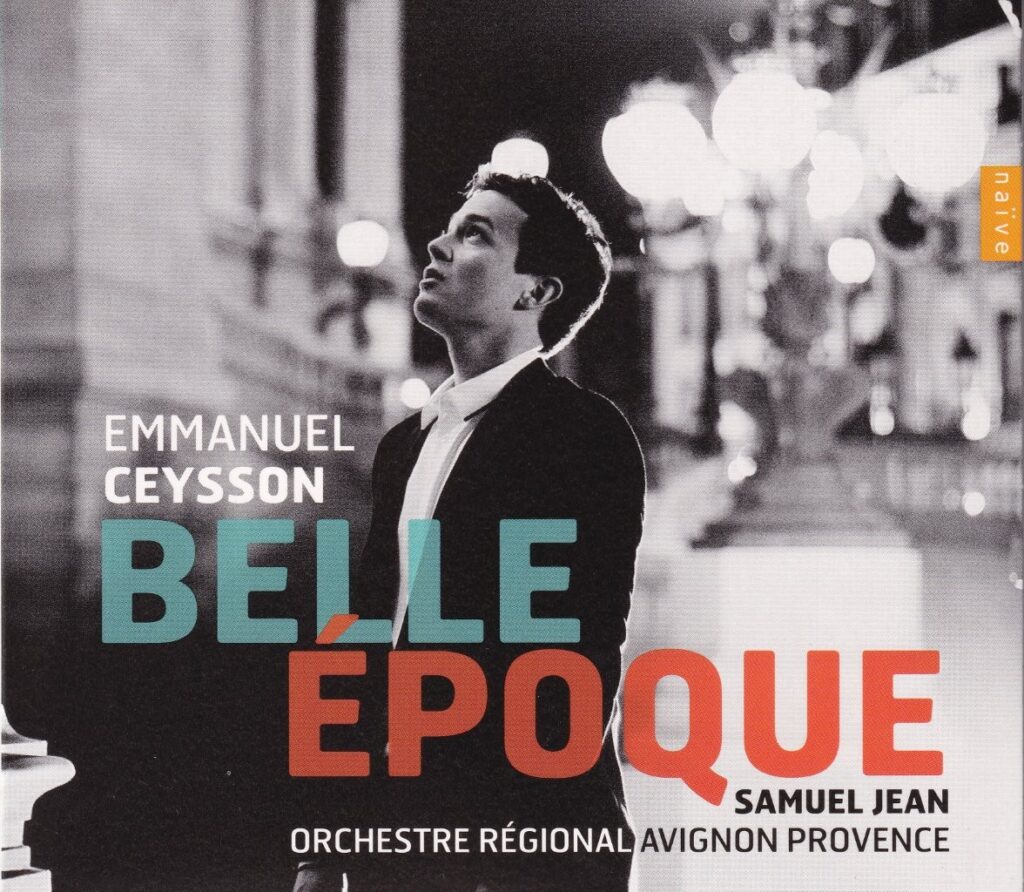

1990年代末に仏ハルモニア・ムンディの新人演奏家シリーズでグザヴィエ・ド・メストルがオール・ルニエのCDを発売したのには驚かされた④「RENIE: ŒUVRES POUR HARPE / DE MAISTRE」(Harmonia Mundi HMN 91 1692)。独奏用の三大作品、《リュタンの踊り》、そして《黙想》という独奏用名曲を網羅し、更にそれまで録音の無かった《ヴァイオリン、チェロとハープのための三重奏曲》も収録。正にこういう一枚が望まれていたのだ。そして続けて『フランス・ハープ協奏曲集』の中でルニエの《ハープ協奏曲ハ短調》を取り上げたのは快挙だった。ただ残念なことにメストルは第3楽章〈スケルツォ〉をカットして録音していた。そのメストルに代わってルニエを盛んに取り上げているのがエマニュエル・セソン。⑤「ベル・エポックBELLE ÉPOQUE」(naïve V 5419)と題した20世紀初頭のハープ協奏曲を集めた1枚で、定番のサン=サーンス《協奏的小品》、ピエルネ《コンチェルトシュトゥック》とともにルニエの《ハープ協奏曲(全4楽章)》と彼女の師であるデュボワの《幻想曲》まで録音している点が何とも素晴らしい。ルニエの《幻想的バラード》を含む《バラード・イン・レッド》や最新作の『イマージュ:マルセル・トゥルニエを讃えて』にしてもそうだが、彼の発売する新譜の一枚一枚がハープ・ファンにとって欠かせない重要なアルバムなのでご注意いただきたい。そういえばこれは新型コロナの流行期間の自粛中に収録されたものではないかと思われるのが、《リュタンの踊り》のペダルの踏み変えがどれだけ難しいかをデモンストレーションしたセソンの映像。ぜひご覧いただきたい。

ルニエはこの作品に見られるような卓越したペダル・テクニックによってクロマティック・ハープの普及を打ち砕いたのだった(なお最初に取り扱ったマネージメントがフランス語に疎かったためにわが国では誤ってカナ表記されているがXavier de Maistreは「グザヴィエ・ド・メストル」、Emmanuel Seyssonは「エマニュエル・セソン」と表記するのが正しい)。

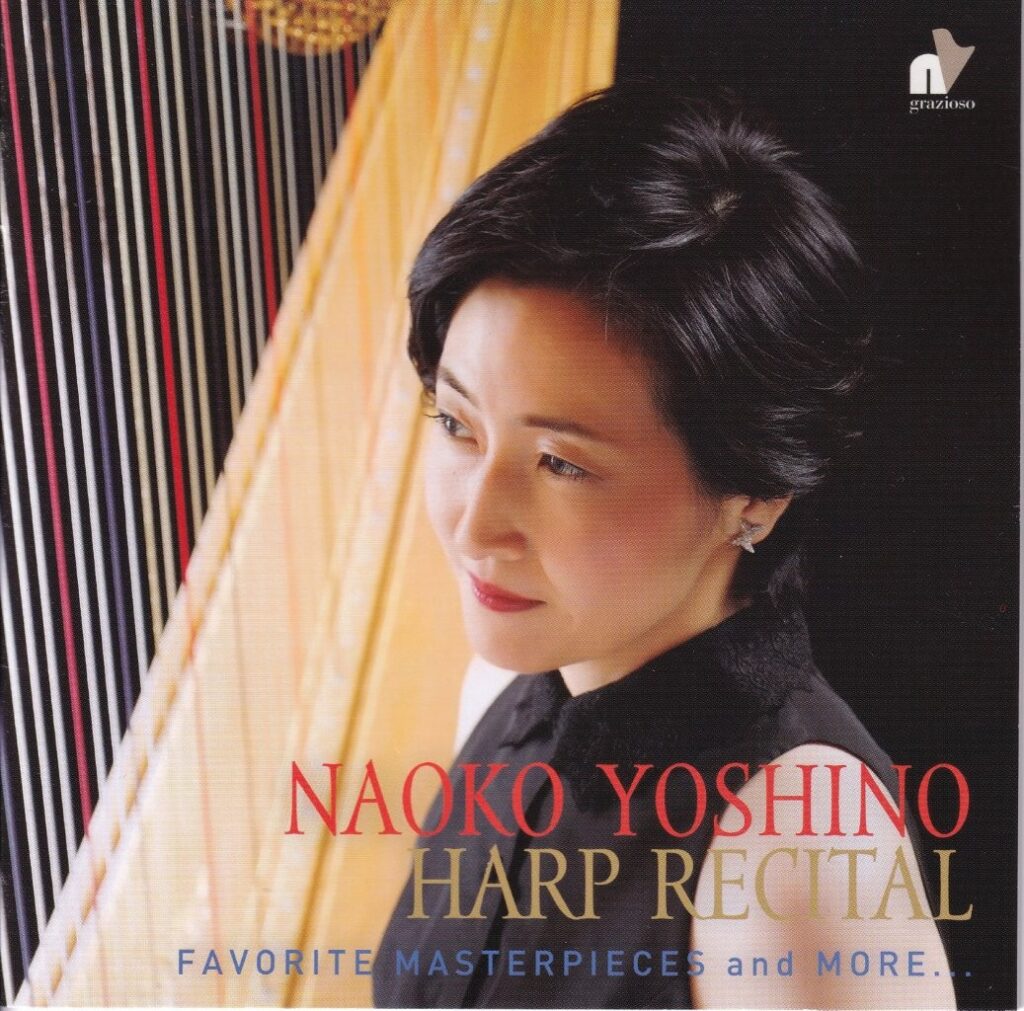

吉野直子の待ちに待った録音

日本では1988年2月のデビューCDでの《リュタンの踊り》の鮮やかな演奏でセンセーションを巻き起こした吉野直子の録音が重要だった。マクドナルド門下の彼女はルニエの孫弟子に当たる訳で更なる録音が期待されたが、1995年発売の『月の光、シシリエンヌ・ヴァリエ』に《黙想》が含まれただけで、更なる録音は彼女の自主レーベルから2016年発売の⑥『吉野直子/ハープ・リサイタル』(Grazioso GNY701)での《伝説》まで待たねばならなかった。このCDには《リュタンの踊り》と《黙想》の再録音も収められている。

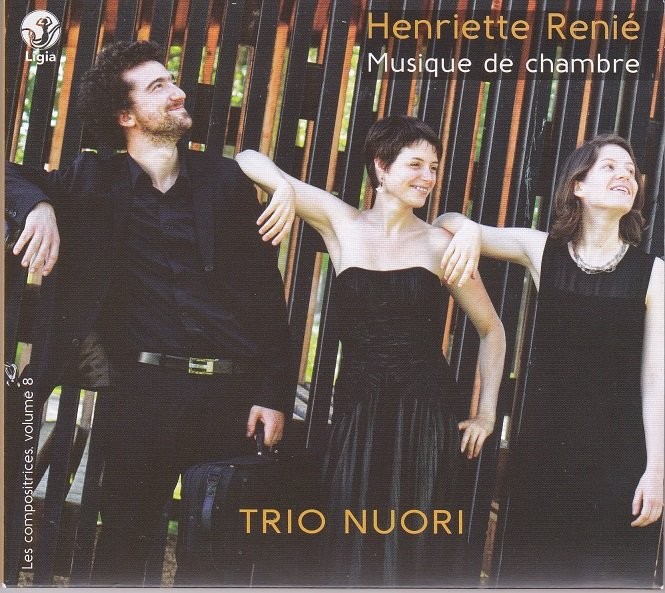

最後に今回の特別コンサートに素晴らしいヒントを与えてくれた⑦『ルニエ/室内楽作品集』(Ligia Digital Lidi 0302325-18) についても触れよう。フランスのトリオ・ヌオリ(TRIO NUORI)は男女を問わず珍しい室内楽作品を取り上げているが、ルニエが唯一ピアノを前提として書いた作品《チェロ・ソナタ》を録音したのだ。それだけでは収録時間が短すぎるので、ヴァイオリン、チェロとハープのための三重奏曲をピアノ・トリオで(確かに「ピアノ」という選択肢も楽譜には記されている)、ハープ独奏曲の《交響的小品》をピアノ独奏でそれぞれ収めているのだ。《チェロ・ソナタ》の存在を実際の音を通して初めて知ることが出来た大変貴重な一枚。

2007年に第19回日本ハープコンクール(プロフェッショナル部門)の審査委員長を務めさせていただいた時、第1次予選の課題曲のひとつがルニエの《リュタンの踊り》だった。多くが10代後半~20代の出場者たちの演奏を聴きながら海外から来た高齢の審査員の方がしみじみと語った言葉が印象的だった。「私が若かった頃には難しくてとても弾けない曲だった。それを若い人たちがこんなにも易々と演奏するとは……」

ピアノ曲におけるアルカンがそうであったように、コンクールを目指して日夜練習に励む若手演奏家たちの飛躍的な演奏能力の向上とともに、ルニエの録音はこれから加速度的に増えてくるのかもしれない。やはりいち早くハープ・コンクールを主催したルニエの先見性は凄い。

(文中敬称略)

「女性作曲家に魅せられて」関連コンサート

●ルイーズ・ファランク没後150年記念コンサート(終了)

2025年9月15日(月、祝)音楽の友ホール(東京)

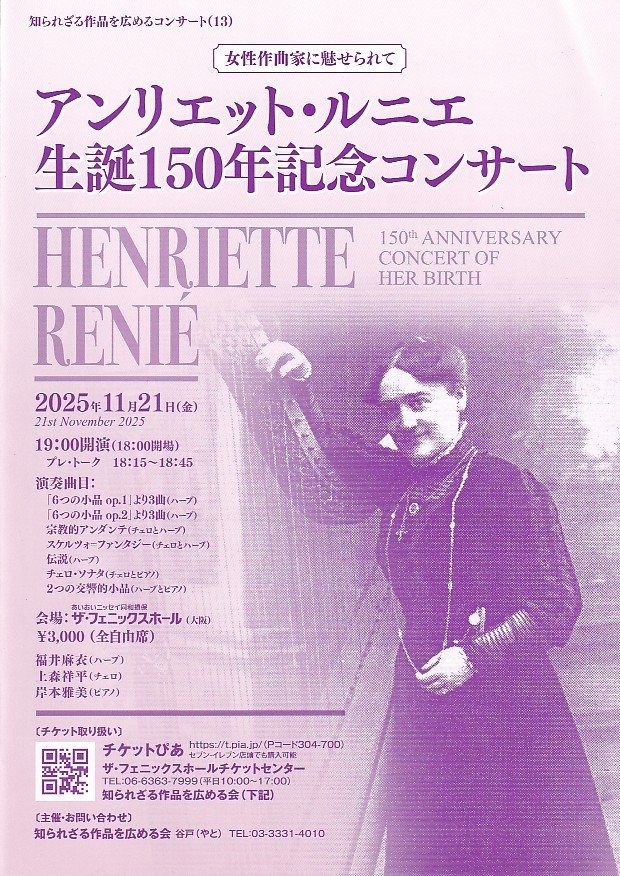

●アンリエット・ルニエ生誕150年記念コンサート

2025年11月21日(金)19:00開演(18:00開場)、ザ・フェニックスホール(大阪)

(18:15~18:45 プレトーク、小林緑)

福井麻衣(ハープ)、上森祥平(チェロ)、岸本雅美(ピアノ)

曲目:宗教的アンダンテ、スケルツォ・ファンタジー、伝説、チェロ・ソナタ、2つの交響的小品、ほか

●マリー・ジャエル没後100年記念コンサート

2026年1月24日(土)18:00開演(17:00開場)、ハレ・ルンデ(名古屋)

(17:15~17:45 プレトーク、小林緑)

広瀬悦子、内門卓也(ピアノ)、鈴木皓矢(チェロ)

曲目:12のワルツとフィナーレ、チェロ・ソナタ、「ダンテの《神曲》に基づくピアノ曲集」より

●「アンリエット・ルニエ生誕150年記念コンサート」のお知らせ

2025年11月21日(金)ザ・フェニックスホール(大阪)

本公演にレコード芸術ONLINE読者20名様をご招待します。

ご応募はこちらから。

知られざる作品を広める会による「レコード芸術ONLINE」の「女性作曲家に魅せられて」シリーズ連載開始記念コンサートの第2弾です。

ルニエはフランスのその年の最も優れた室内楽作曲家に与えられる「シャルティエ賞」を1916年に受賞しています。その点も考慮に入れて珍しくピアノとチェロのために書かれた《チェロ・ソナタ》、ヴァイオリン(もしくはチェロ)とハープのための《宗教的アンダンテ》と《スケルツォ・ファンタジー》。そして本来はハープと管弦楽のための《2つの交響的小品》をピアノ伴奏版で取り上げます。さらに代表的な独奏曲《伝説》、加えて演奏会ではなかなか聴けない2集から成る《6つの小品》より6曲を取り上げます。

詳しくは下記のチラシをご覧ください。

付録:なぜ私は「知られざる作品を広める会」を始めたのか~小林緑、谷戸基岩が関与したルニエ復興運動の歴史とともに(文:谷戸基岩)

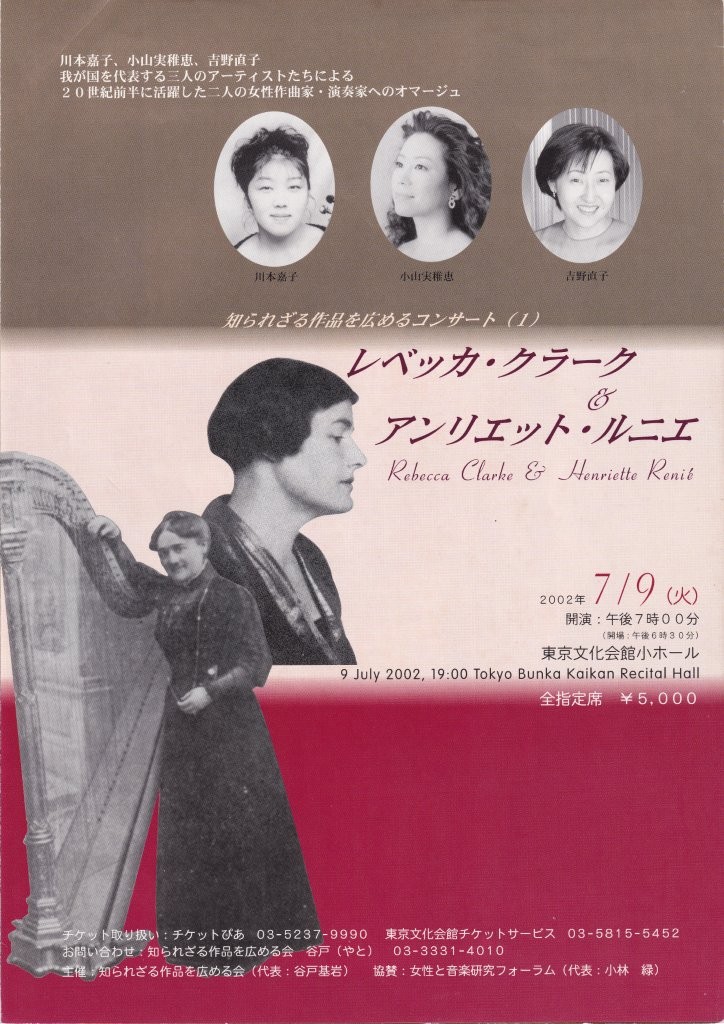

私が「三大テノール」の馬鹿騒ぎに嫌気がさして、「リリー・ラスキーヌ、エラート録音集大成」を最後の仕事として、ワーナーミュージック・ジャパンを退社し、音楽評論家になったのが1995年。たまたま聴いた戸田弥生のリサイタルに衝撃を受け、日本人の音楽家を積極的に聴かなければと思い、年間300前後のコンサートに通うようになった。同じく有名無名を問わず日本人アーティストたちの動向に強い関心を寄せていた共同通信社の百瀬賢一記者を通して、川本嘉子、小山実稚恵との交遊も始まり、「レベッカ・クラークにはソナタ以外にもいい曲があるので、いつか彼女を特集したコンサートを出来たらいいね」と話していた。

そんな私が初めてコンサートの企画を手掛けたのは「第15回〈東京の夏〉音楽祭‘99、華・業・藝―演奏とは何か―」においてだった。当時新進気鋭のアントネッロで「1999年第7の月、ノストラダムスの時代の音楽」などという我ながら出色な企画も出したのだが「ツィンクの音が気に入らない」という主催者側の理由で却下されるなど、たくさんのアイディアを出したにもかかわらずなかなか決まらなかった。最終的に「山下和仁のタンスマン個展:ギター作品集」(7月9日、津田ホール)に落ち着いたのだが、その前段階で「ルニエ:ハープ作品集/吉野直子」も提案していたのだ。残念ながら吉野の日程が合わなかったので叶わなかったのだが……。

自分でコンサートを手掛けようと思ったもうひとつの理由は、2000年の「ソティエ音楽工房」の倒産だった。1980年代から1990年代にかけて海外の最新の動向を、特にギターと古楽の世界で注目すべきものをいち早く日本に紹介してくれていた音楽事務所が突然無くなってしまったのだ。マヌエル・バルエコ、エリオット・フィスク、エドゥアルド・フェルナンデス、ジョン・ウィリアムズ、ジョス・ファン・インマゼール、クリストフ・ルセ、アンナー・ビルスマ、クイケン三兄弟、ファビオ・ビオンディとリナルド・アレッサンドリーニ、ピエール・アンタイ……心ときめくようなコンサートの数々を提供してくれていただけにその喪失感が大きかった。

プロのマネージメントが組めるような、業界の価値観のツボを刺激するだけのコンサートは彼らに任せておけばいい。日本のクラシック音楽業界の価値観を拡張するような企画をするのでなければアマチュアがわざわざ企画する必然性はない、というのが私の考えだった。ちょうど妻の小林緑が様々な女性団体の協力を得つつ女性作曲家に特化したコンサートと講演を積み重ねていたので、業界人の端くれとしてその本格的な実現も手伝わねばという思いもあった。そこで「知られざる作品を広める会」を立ち上げ、2002年7月9日に東京文化会館小ホールで第1回目のコンサート「レベッカ・クラークとアンリエット・ルニエ」を企画した。出演は川本嘉子(ヴィオラ)、吉野直子(ハープ)、小山実稚恵(ピアノ)、有馬理絵(クラリネット)。個人的には吉野直子と小山実稚恵が共演する「2つの交響的小品」がひとつの目玉で、その点にマスコミも注目するのではと思っていたが……特に話題にもならなかったのは誤算だった。

クラークの《ソナタ》はその後ヴィオラ奏者なら誰でも取り上げるレパートリーになったが、それ以外の曲(《古いイギリスの調べによるパッサカリア》、《前奏曲、アレグロとパストラール》)は未だに一般的とは言い難い。ルニエに関しても《伝説》、《黙想》、《リュタンの踊り》はしばしば演奏されるものの、《2つの交響的小品》(ハープとピアノ)は未だに聴く機会が無いのが現状だ。その後、小林緑は「ジェンダー史学会2006年度年次大会・特別コンサート」(津田ホール、11月26日)を企画し、オール女性作曲家プログラムで徳山美奈子、タイユフェールの作品とともに没後50年の記念年だったこともありルニエのオリジナル3曲(《リュタンの踊り》、《黙想》、《交響的小品》)とリストの〈ため息〉の編曲版を吉野直子に演奏して貰っている。

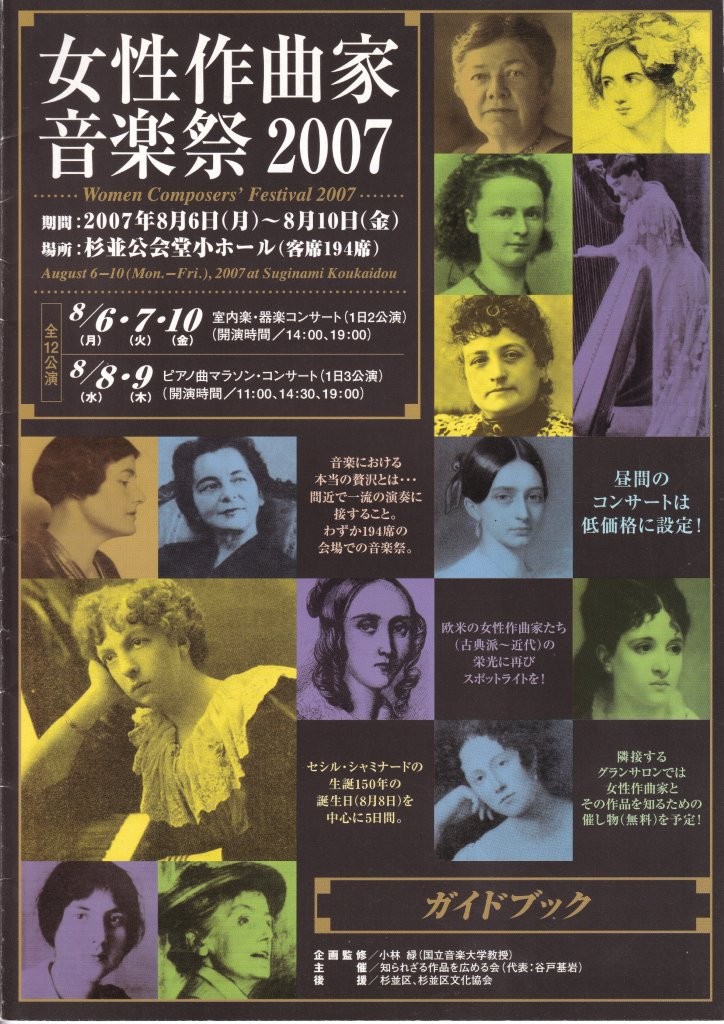

2006年に私は第18回日本ハープコンクール(アドヴァンス部門、ジュニア部門)の審査委員長を務めたのだが、その時にアドヴァンス部門で文句なしの圧倒的な成績で優勝したのが景山梨乃だった。特に本格的なコンサートの予定はないということだったので、翌年に計画していた「女性作曲家音楽祭2007」(8月6~10日、杉並公会堂小ホール)に出演して貰うことにした。ルニエでは《リュタンの踊り》、《秋の木の葉》、《幻想的バラード》の3曲。特にエドガー・アラン・ポーの『告げ口心臓』に基づく《幻想的バラード》は景山が2006年のコンクールの本選でも演奏した曲で、この頃彼女の十八番となっていた。その後も小林緑は女性団体から依頼を受けた様々なコンサートの企画で景山梨乃に演奏を依頼。そうした機会に《2つの交響的小品》(ピアノ伴奏版)や《ハープ三重奏曲》などルニエの滅多に演奏されないレパートリーも取り上げている。特に記憶に残っているのは2014年6月21日流山市生涯学習センター多目的ホールでのもの。長尾春花(後にハンガリー国立歌劇場管弦楽団コンサートミストレス)、栗田奈々子(後にハンス・フォン・ビューロー国際ピアノ・コンクールで優勝)と熱演を繰り広げた。打ち上げに吉川市の料亭糀家で食べたナマズ料理ともども終生忘れ得ぬ思い出だ。

今回の「アンリエット・ルニエ生誕150年記念コンサート」に出演される福井麻衣のことは、2008年にユーロクリエイトから発売されたCD企画『輝く若手ハーピスト2008』を通して初めて知った。それから何度か関西での公演を聴いてその旺盛なチャレンジ精神に接し、いつか機会があったら公演を……との想いが今回実を結んだ次第である。 (文中敬称略)

1953年甲府市生まれ。1976年から18年半にわたり日本コロムビア、ワーナー・パイオニアにてクラシック音楽の日本盤編集・編成・宣伝作業に携わる。1995年から音楽評論家。30年で約7,000のコンサートに通うとともに多数の輸入盤CDを蒐集。2002年より「知られざる作品を広める会」を主宰。2003年~2024年尚美学園大学非常勤講師。第18、19回日本ハープ・コンクール審査委員長。共著に「古楽CD100ガイド」、「女性作曲家列伝」。