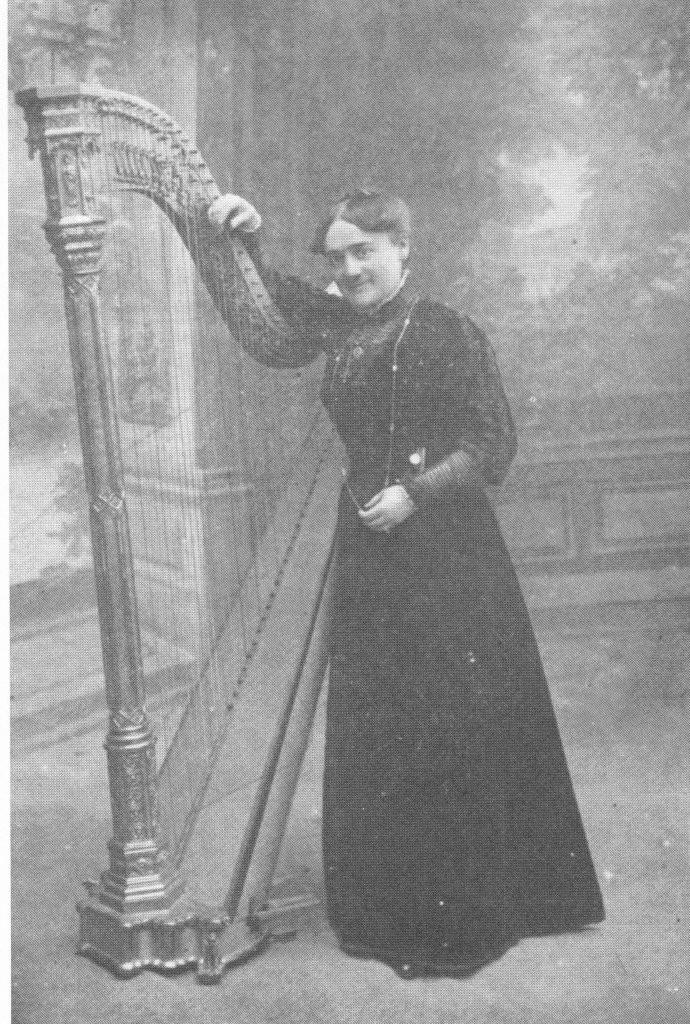

音楽評論家・谷戸基岩氏と音楽学者・小林緑氏によるリレー連載、第3回のテーマは、ハーピスト/作曲家のアンリエット・ルニエ(1875~1956)です。“ハープのセゴビア”とも称される彼女の巨大な功績について振り返ります。そしてディスクを通じてその魅力に迫る「録音編」を加えた2部構成でお届けします。

“ハープの巨人” その3つの功績

「ハープについて考えること、それはルニエについて考えることに他ならない」(リリー・ラスキーヌ)

「彼女はギターにおけるセゴビアに匹敵する貢献をハープに成した」

(フィガロ紙1956年3月28日)

やや大げさに見えるルニエに対する二つの見解。しかしながらハープという楽器の「現在」に彼女が与えた影響は限りなく大きい。特に重要な彼女の功績は次の3点ではないか。

- 自身の《ハープ協奏曲》の成功により、フランスの作曲家たちがハープとオーケストラの作品を積極的に書くきっかけを作った。

- その類稀な演奏能力とともにダブル・アクション・ハープの優秀性を証明し、クロマティック・ハープの拡大を阻止した。

- 国際的なハープ・コンクールを企画し、開催したことによりフランスが20世紀前半におけるハープ文化の中心地となった。

とはいえ、わたしが主宰する「知られざる作品を広める会」の2002年7月9日の第1回コンサートはそれぞれの楽器の世界ではそれなりに知られた存在ではあったが、業界全体としてはあまり知られていない作曲家2人、「レベッカ・クラークとアンリエット・ルニエ」(於、東京文化会館小ホール)だった。ハーピストの中には「ルニエが知られざる作曲家?」という疑問をお持ちの方も少なからずいたはず。ところが1994年に初めて刊行された『ニュー・グローヴ女性作曲家事典』(1994年刊)にはクラークの項目はあったもののルニエの項目は無かったのだ。さらに2000年に刊行された『ニュー・グローヴ音楽事典』(第7版)でもルニエの項目は見当たらない。コンサート当日の出演者ルニエの孫弟子に当たる吉野直子の項目が立てられているにも拘らず……。ともあれまずはルニエその人の生涯を追ってみよう。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。