音楽評論家・城所孝吉氏の新連載がスタートします。楽譜=音楽ではない。楽譜は演奏されなければ音楽にはならない。ゆえに演奏家の主観の入らいない音楽は存在し得ない、という見地からスタートし、様々な演奏(録音)を通じて“音符の向こう側”にある、真の作品像について考えていきます。

マーラーの交響曲第6番。結末の行方

マーラーの交響曲第6番の結末は、「敗北」だろうか、それとも「勝負なし」だろうか。私は同作品を聴くと、常にこの問題に思いをめぐらさずにはいられない。悲壮なマーチで始まる曲が、英雄の苛烈な戦いをテーマとしていることは、以前から言われてきた(アルマの回想録を持ち出すまでもなく)。第1楽章では、敵との戦闘と伴侶(アルマ)への愛が主題となり、英雄は一時的に勝利を得る。続くアンダンテ(※国際マーラー協会の見解に依拠する場合)では、自然のなかでの伴侶との愛の夜が表現される。やがてスケルツォで戦いが再開するが、英雄は終楽章の最終戦で数度にわたる打撃を受ける。その際我々が注視するのは、2回ないし3回打たれるハンマーの問題だろう。3回目(あるいはそれに該当する個所)の後、英雄は敗れ、死んだのか。それとも戦いは、勝者なしに終わったのか。指揮者が「物語」の顛末をどうとらえるかで、作品の内容は大きく変わってくる。

バーンスタインとラトル。まったく異なる「悲劇」の解釈

バーンスタインがこの曲を、マーラーの死の予感と捉えていたことは、よく知られている。第4楽章では、英雄が勝利の直前に打撃を受け、二度にわたり挽回に努めるが、最後のハンマーでとどめを打たれる。アルマは回想録で、3回のハンマーを長女の死、ウィーン宮廷歌劇場監督辞任、心臓病という作曲家自身の「運命の打撃」に関連付けた。バーンスタインは、それに従い3回打たせたが、「マーラーが最後の回を削除したのは、自身の死を表現することを恐れたからだ」とも語っているという。

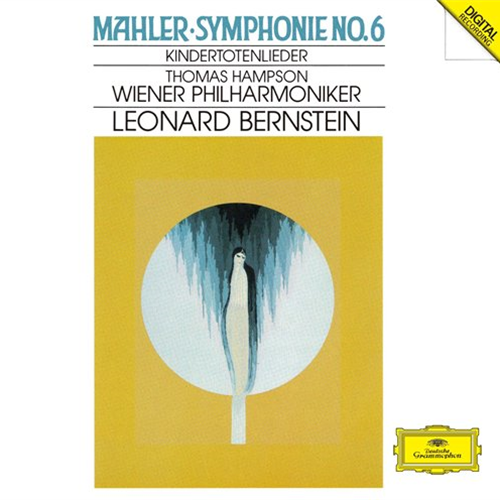

興味深いのは、晩年の有名なウィーン・フィルとの録音が、まさにそのような物語として表現されていることである。最後のハンマーの直前までは、勝利が予感され、ヒロイックな高揚感が聴きとれるが、一撃がなされると、演奏は目に見えて暗転する。英雄が致命傷を受けたことは明らかで、終わりの数分は「大木が切り倒された」ような風情が支配する。「悲劇的」な結末を提示した当盤は、バーンスタインならではの迫真的な名演と呼べるだろう。

マーラー:交響曲第6番《悲劇的》

レナード・バーンスタイン指揮ウィーンpo〈録音:1988年9月(L)〉

[グラモフォン(D)UCCG90781~2]

一方、私自身が体験したベストの演奏は、ラトルがベルリン・フィルのシェフとして振った最終コンサートだった(2018年)。同楽団自主レーベルのディスクでも聴くことのできる解釈は、バーンスタインのまさに反対。ハンマーは2回だが、コーダでダメージは表現されるものの、「決定的に敗北し、死んだ」という読みとは、感じられない。負けたのか、敵が勝ったのかは明確にされず、全曲は結論なしで終わる。つまり「勝負なし/勝者なし」の解釈である。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。