好評配信中の特別企画「ベートーヴェン1970-1977」、ステレオ期の黄金時代を彩ったベートーヴェン交響曲クロニクルでは主に交響曲全集を、《フィデリオ》&《ミサ・ソレムニス》の「超」名盤 総ざらいでは、オペラ・声楽曲の2大傑作を取り上げましたが、それらのスピンオフ編として、ベートーヴェン《第九交響曲》を「名歌手」にフィーチャーして辿ってみます(特別企画本編では「1970年代」をテーマとしましたが、当コーナーではやや幅を広げてステレオ初期からデジタル初期までを扱います)。《第九》第4楽章で、とりわけ大目立ちするバス・ソロおよびテノール・ソロは、時間にしてほんの数分ですが、レコーディングでは当代最高の名歌手が起用されるのが常。ベートーヴェン作品では歌手が話題になることは稀ですが、ここは逆張りで「歌」に注目してみるというのはいかがでしょう?

選・文=編集部 Y.F.

“O Freunde, nicht diese Töne!”

一瞬であの歌手!と判る個性的な声

いきなり「レコード芸術ONLINE」の読者諸兄姉には大変失礼な投げかけになってしまうが、おそらく史上最も有名なレコードの一つ、フルトヴェングラー指揮バイロイトの《第九》1951年ライヴでソリストを務めている歌手がパっと思い浮かぶ方はどのくらいおられるだろうか? 4人全員とは言わないまでも、歴史的「歌入り交響曲」の第一声を上げるバス歌手と、Alla Marcia(行進曲風)でソロがあるテノールだけならどうだろう? 答えはオットー・エーデルマン(Bs)とハンス・ホップ(T)いずれも1950年代のワーグナー上演には欠かせない名歌手だが、オペラはどうも縁遠くて……という方には、あまり馴染みがない名前かも知れない。

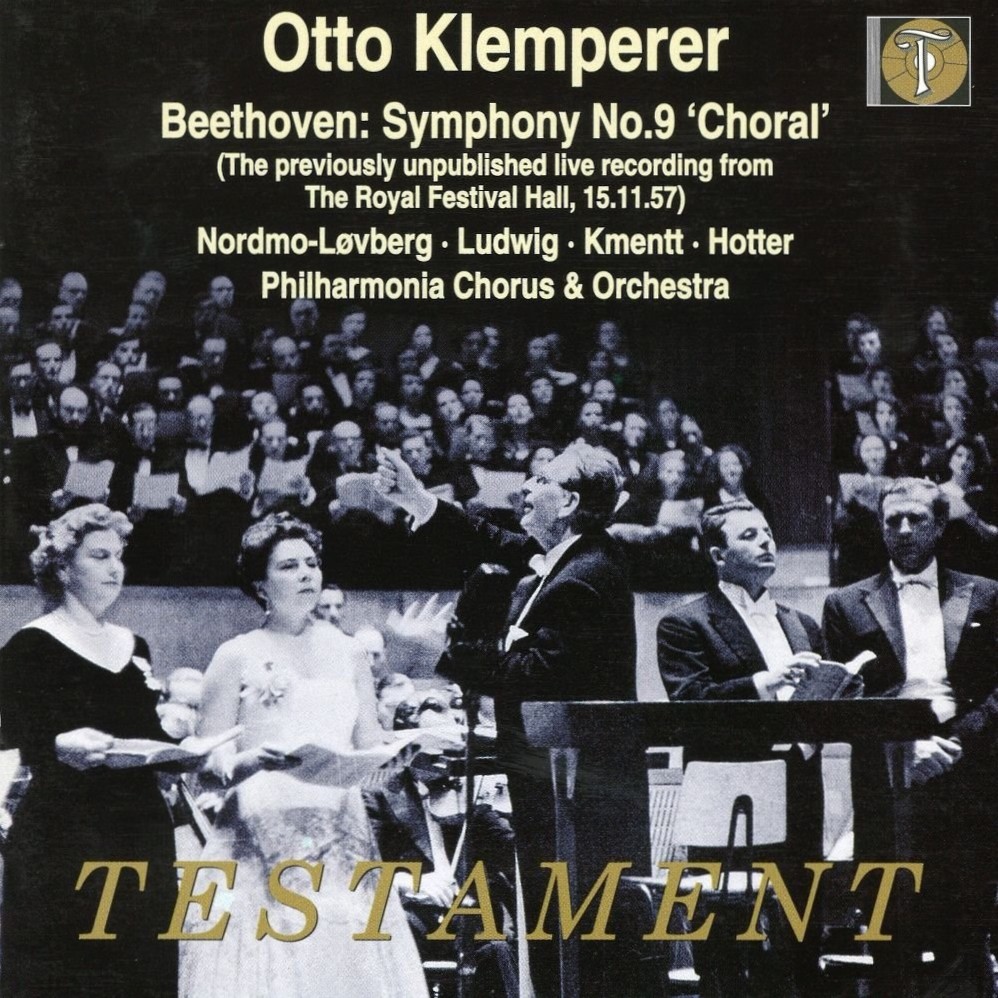

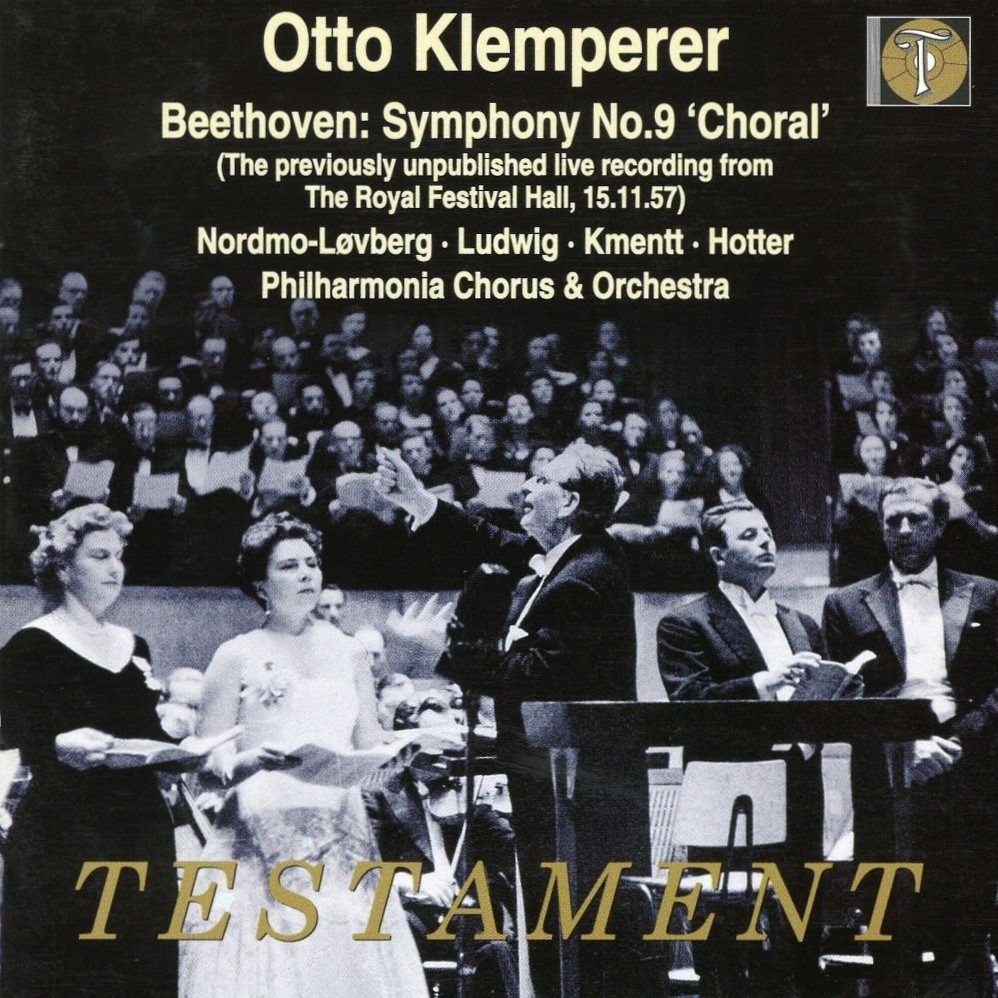

そこへいくと、フリッチャイ(1958年ベルリン・フィル)の《第九》は、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウとエルンスト・ヘフリガーだから誰もが知る名歌手。この二人の名唱も含めて、今もって最高の《第九》スタジオ録音と称賛する人も多い。この録音前年のクレンペラー(フィルハーモニア管)のスタジオ録音(ライヴもあり)のハンス・ホッター&ヴァルデマル・クメントも、知名度(と演奏の素晴らしさ)で負けていない。この時代の独唱は、ホッターにせよルートヴィヒ・ヴェーバー(レイボヴィッツ盤ほか1952年エーリヒ・クライバー盤で歌っているバイロイトの重鎮バス)にせよ、さらに(意外にも)理性派フィッシャー=ディースカウにあってさえ、感興豊かでかなり自在に歌っている。

そこで注目なのが、1958年シューリヒト盤の(他に1954年ベーム指揮のフランクフルト・ライヴ、1957年カラヤン指揮ベルリン・ライヴなどもある)ゴットロープ・フリック。「黒い声」とも形容された、オペラでは悪役を歌わせたら右に出る者がいなかったアクの強い規格外れのバスで、もちろん《第九》の演奏で悪魔のように暴れ回るはずもないが、それでも、その途方もない個性的な歌い口がほんの数分のソロの中でついついこぼれ出てくるのはちょっと微笑ましかったりする。

1960年代で、そうした個性派バスの後継となると、マルティ・タルヴェラが筆頭だろうか。シュミット=イッセルシュテット盤とショルティ盤(1972)で聴けるバス独唱は、スタジオ録音ながらその強烈な音圧に思わずのけぞる。もう一人挙げるとしたら、カラヤン盤、ベーム盤(1963年ライヴ、1980年)のヴァルター・ベリー。モーツァルト、ワーグナー、R.シュトラウスのオペラでの豊富なキャリアが、歌のそここに滲み出ていて、フリックやタルヴェラとは対照的な温かみのある独唱が聴ける。

この時代の個性的なテノール独唱で2人挙げるとしたら、ジョン・ヴィッカーズ(モントゥー盤)とフリッツ・ウール(マルケヴィチ盤)。いずれも60年代の代表的ヘルデン(英雄的)テノールだが、ヘフリガー(フリッチャイ盤)デルモータ(アンセルメ盤)などと聴き比べると、あまりの違いに驚く。本来のベートーヴェン演奏としては(作曲年代からして)後者2人のリリック(=モーツァルト)テノールによる歌唱の方が「正しい」のかも知れないが、ワーグナー的なヒロイックな歌唱を一度聴いてしまうと、他がちょっと物足りなくなってしまう。

“Freude, schöner Götterfunken”

美しき神々の時代を懐かしみつつ

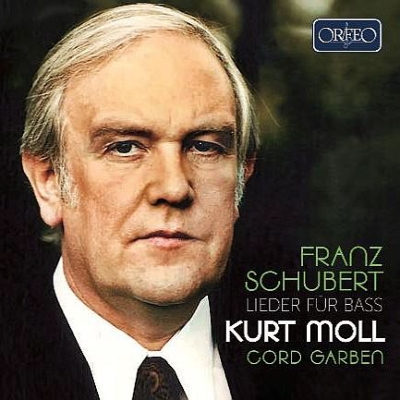

1970年代に入ると、例えばカラヤンが盛んに起用したジョゼ・ファン・ダムとペーター・シュライアーの組み合わせに代表されるようなスマートな歌唱が主流になる。他にもカール・リッダーブッシュ(ベーム盤、小澤征爾盤)のような、声種はバスといいつつハイバリトンのような明朗な歌、またバーンスタインに《第九》《ミサ・ソレムニス》共通で起用されているクルト・モル(&ルネ・コロ)も、飛び切りの美声だ。

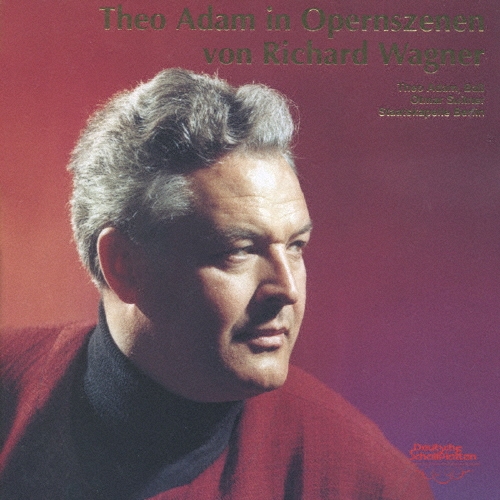

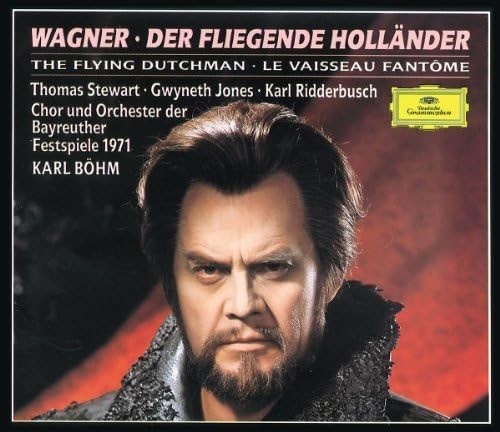

話の順序が若干前後してしまうが(旧)東独での《第九》スタジオ録音でほぼ独占的に(コンヴィチュニー盤、マズア盤2種、ブロムシュテット盤)歌っているテオ・アダムも、常に格調高い知的な歌いぶりで、こうした70年代風の先駆けだったようにも思える。時折りアクセルを吹かせるのが逆に新鮮だったりする。あとクーベリック盤でのトマス・ステュアートは、ワーグナー《さまよえるオランダ人》などいくつかの全曲盤でコワモテの印象があるが、実際聴いてみるとかなり抑制が効いていてちょっと意外。

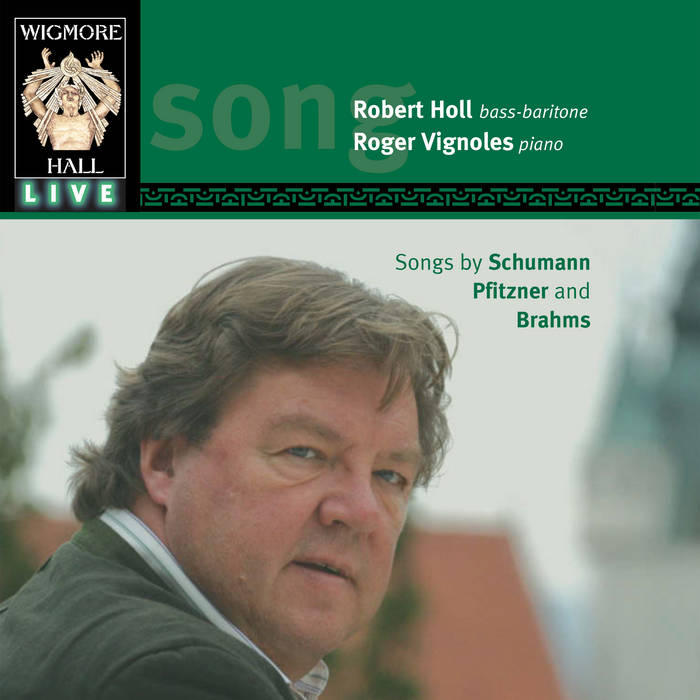

この後いよいよH.I.P.(ピリオド奏法)時代に突入して、《第九》の独唱もますます角が取れて(ある意味)おとなしくなっていく印象だが、ここでまるで先祖返りしたかのような個性的なバスが現れる。ハンス・ホッターの弟子ロベルト・ホル(1978年ヨッフム盤、1987年ハイティンク盤、1991年アーノンクール盤)で、師匠譲りの溜めの利いたニュアンスに富む独唱に、久々に唸らされる。さて最後に、で結局《第九》のバス/テノールのソロは誰がいいの?と問われたら、スウィトナー盤(1982)のマンフレート・シェンク/エバーハルト・ビューヒナー組を挙げよう。これまた往年の大歌手たちの時代を彷彿とさせて腹に落ちる。21世紀のベートーヴェン演奏の一部としての歌唱のあり方とはかなり距離があるのだろうが。

【Appendix】ステレオ初期~デジタル初期(1955~1983)

バス独唱/テノール独唱で聴く《第九》セッション録音30選(編集部)

●1955年 カラヤン/フィルハーモニアo:オットー・エーデルマン(Bs)/エルンスト・ヘフリガー(T)[Warner]

●1957 クリュイタンス/ベルリンpo:フレデリック・ガスリー/ニコライ・ゲッダ[Warner]

●1957 クレンペラー/フィルハーモニアo:ハンス・ホッター/ヴァルデマル・クメント[Warner]

●1958 シューリヒト/パリ音楽院o:ゴットロープ・フリック/マレイ・ディッキー[Testament]

●1958 フリッチャイ/ベルリンpo:ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ/エルンスト・ヘフリガー[DG]

●1959 アンセルメ/スイス・ロマンドo:アルノルト・ファン・ミル/アントン・デルモータ[Decca]

●1961 マルケヴィチ/ラムルーo:ハインツ・レーフス/フリッツ・ウール[Decca]

●1961 レイボヴィッツ/ロイヤルpo:ルートヴィヒ・ヴェーバー/リチャード・ルイス[Chesky]

●1962 カラヤン/ベルリンpo:ヴァルター・ベリー/ヴァルデマル・クメント[DG]

●1962 モントゥー/ロンドンso:デイヴィッド・ウォード/ジョン・ヴィッカーズ[Westminster]

●1964 クレツキ/チェコpo:ロルフ・キューネ/マルティン・リッツマン[Supraphon]

●1965 シュミット=イッセルシュテット/ウィーンpo:マルティ・タルヴェラ/ジェイムズ・キング[Decca]

●1970 ベーム/ウィーンpo:カール・リッダーブッシュ/ジェス・トーマス[DG]

●1972 ショルティ/シカゴso:マルティ・タルヴェラ/ステュアート・バロウズ[Decca]

●1972 ジュリーニ/ロンドンso:ジョン・シャーリー=カーク/ロバート・ティアー[Warner]

●1973 ケンペ/ミュンヘンpo:ドナルド・マッキンタイア/ニコライ・ゲッダ[Warner]

●1973 マズア/ゲヴァントハウスo:テオ・アダム/ペーター・シュライアー[Eterna]

●1974 小沢征爾/ニュー・フィルハーモニアo:カール・リッダーブッシュ/ヘルゲ・ブリリオート[Decca]

●1975 クーベリック/バイエルン放送so:トマス・ステュアート/ヴィエスワフ・オフマン[DG]

●1975 ドラティ/ロイヤルpo:ノーマン・ベイリー/ステュアート・バロウズ[DG]

●1976 カラヤン/ベルリンpo:ジョゼ・ファン・ダム/ペーター・シュライアー[DG]

●1976 ハイティンク/ロンドンpo:ベンジャミン・ラクソン/ホルスト・ラウベンタール[Decca]

●1978 ヨッフム/ロンドンso:ロベルト・ホル/ステュアート・バロウズ[Warner]

●1978 マゼール/クリーヴランドo:マルティ・タルヴェラ/ジョン・ヴィッカーズ[Sony]

●1979(L)レナード・バーンスタイン/ウィーンpo:クルト・モル/ルネ・コロ[DG]

●1980 ブロムシュテット/ドレスデン国立o:テオ・アダム/ペーター・シュライアー[Berlin Classics]

●1981 K.ザンデルリング/フィルハーモニアo:ジョン・トムリンソン/ロバート・ティアー[Royal Classics]

●1981(L)マズア/ゲヴァントハウスo:テオ・アダム/ペーター・シュライアー[Eterna]

●1982 スウィトナー/ベルリン国立o:マンフレート・シェンク/エバーハルト・ビューヒナー[Denon]

●1983(L)メータ/ニューヨークpo:マッティ・サルミネン/ジョン・ヴィッカーズ[Sony]

※取り上げたLP/CD/DVD/BD etc.は多くが現在廃盤となっており、掲載のジャケット写真のディスクには入手困難なものも含まれます。