ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

最後のマタチッチ、最後のブルックナー

日本にもたびたび来ていたロヴロ・フォン・マタチッチ(1899~1985)、最後の録音。それがマエストロの得意としたブルックナー、その交響曲第7番である。私は4月にもマタチッチのリマスター盤について書いていた(『リイシュー&BOX注目盤(4月)』の「1968年日本、密室のワーグナー」)けれど、この時のような外へ向かっていく爆発的なパッションはここにはない。同じかそれ以上の力が、マタチッチ独特のいなたい野太さが、内へ迫って動悸を誘う。スロヴェニア・フィルの演奏もあまりにも人間的。ブルックナー演奏の1つの極北だ。新規リマスターがそれを増長する。第1楽章のティンパニ連打といい、第3楽章(スケルツォ)のホルンといい、楽譜の段階から夢幻的ではあるものの、この盤の場合はとくに息をしていることさえ忘れる。けっこう心に来るタイプ。リハーサル音声もそうだ。たぶんここにもリマスタリングが施されている。叫ぶマタチッチとスケルツォの中間部……。(H.H.)

ブルックナー:交響曲第7番+リハーサル風景

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮スロヴェニアpo.

〈録音:1984年6月〉

[日本コロムビア-タワーレコード(D)TWSA1183]SACDハイブリッド

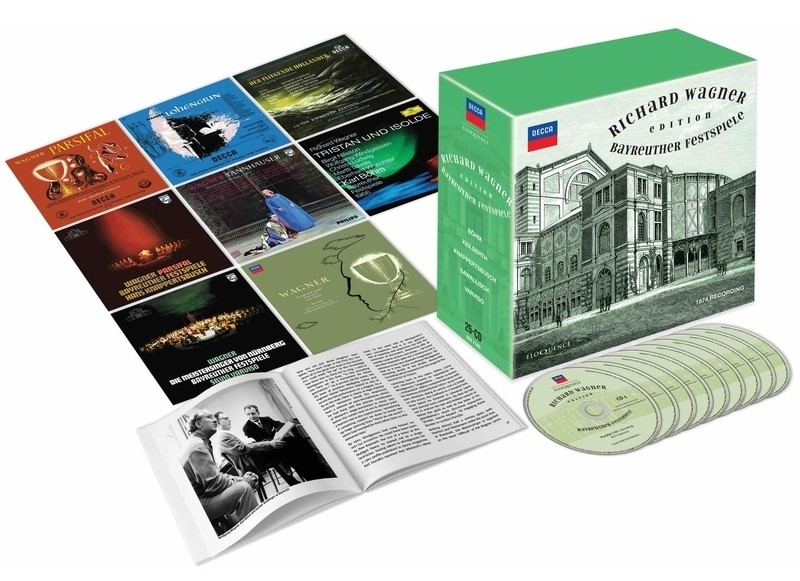

ようこそ、1950年代の “ワーグナーの毒の園” へ!

「バイロイトの黄金時代は1950年代~60年代である」と断言する確たる根拠があるわけではないが、戦後バイロイト再開の1951年《パルジファル》から、70年代前半の《マイスタージンガー》まで、《指環》4部作以外のバイロイトの6演目を俯瞰できる当BOXを聴き進めていくうちに、それをご納得いただけるはずだ。まずはクナッパーツブッシュ、カイルベルト、若き日のサヴァリッシュ、壮年期のベームといった錚々たる指揮陣が大書されるが、ここで改めて黄金の20年を築いた大歌手の存在も強調しておきたい。《トリスタンとイゾルデ》のヴィントガッセンとニルソンの無敵コンビは言わずもがな、加えてカリスマ3人――マルタ・メードル、アストリッド・ヴァルナイ、ヘルマン・ウーデを挙げる。各々《パルジファル》《ローエングリン》《さまよえるオランダ人》での、超絶個性的な演唱にただただ圧倒される。もしこの3人を初めて聴く、という方がおられたら、あまりの毒々しさ、アクの強さに卒倒なさらぬよう! ワーグナーの登場人物はみな神話や伝説由来の、人間を超えた存在なのだから。(Y.F.)

リヒャルト・ワーグナー・エディション/バイロイト音楽祭 1951~1974

〔ワーグナー:パルジファル(1951/1962)ローエングリン(1953)さまよえるオランダ人(1955)タンホイザー(1962年)トリスタンとイゾルデ(1966)ニュルンベルクのマイスタージンガー(1974),トリスタンとイゾルデ第3幕のリハーサル,アイリーン・ダリス、ジョージ・ロンドンへのインタビュー〕

ハンス・クナッパーツブッシュ,ヨーゼフ・カイルベルト,ヴォルフガング・サヴァリッシュ,カール・ベーム,シルヴィオ・ヴァルヴィーゾ指揮バイロイト祝祭o・cho他〈録音:1951年~1974年(L)〉

[Decca(M/S)4847580(25枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

涙なしには聴けない!32歳のカレーラス入魂の絶唱

ムーティがあまり振らなかったヴェリズモ2題、ということで貴重な録音だが、ここでは、両作の主役を歌うカレーラスに焦点を絞って少々。カレーラスは1978年/翌79年、カラヤンとの《ドン・カルロ》《アイーダ》《トスカ》、デイヴィスとの《仮面舞踏会》《ボエーム》他、そして当ヴェリズモ2題と、超人的なペースで次々重要な録音に臨んだ。かといって声が荒れることもなく、いずれもベスト・フォームで、もしかすると彼の歌手キャリアのある意味ピークだったと言えるかも知れない。とにかく声が走っていて、《道化師》のカニオのような彼の持ち声からするとリスキーとしか思えない役をも、全くものともせず体当たり的とも言える最大限の表現で歌いきっている。そんなカレーラスの声の旬が記録された当録音が(少なくとも国内では)30年前に一度CD化されたっきりというのも信じがたいが、今回最新マスタリング音源SACDで蘇ったのは、二重の意味で(?)感涙ものだ。(Y.F.)

マスカーニ:歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》全曲,レオンカヴァッロ:歌劇《道化師》全曲

リッカルド・ムーティ指揮フィルハーモニアo,アンブロジアン・オペラcho,モンセラート・カバリエ,レナータ・スコット(S)ホセ・カレーラス(T)マッテオ・マヌグエッラ,カリ・ヌルメラ(Br)アストリッド・ヴァルナイ(A)他

〈録音:1979年5月~8月〉

[ワーナー-タワーレコード(S)TDSA315~6(2枚組)]SACDハイブリッド

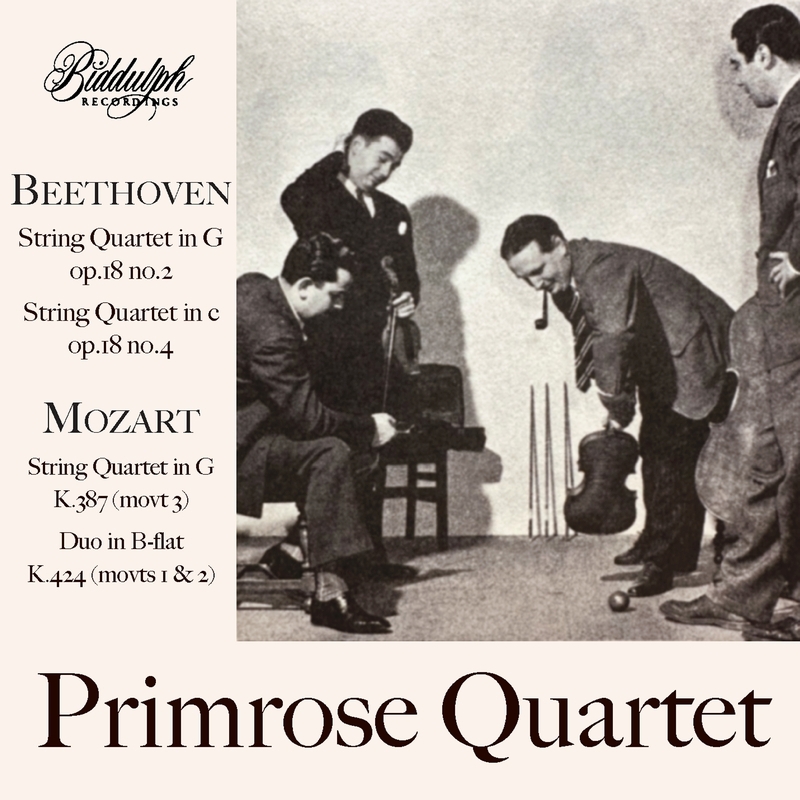

時をかける最強弦楽四重奏団

プリムローズ弦楽四重奏団は、NBC交響楽団を母体に1938年から42年頃まで活動していた記録があって、92年にようやく『RCAビクター録音集成』[BIDDULPH]がリリースされた、謎多きグループだ。ウィリアム・プリムローズ(ライナーノートによれば、実はリーダーではない)が自惚れながら語ったように、その演奏精度の高さはたしかにすごい。音程感やアーティキュレーションがいい意味で昔っぽくなくて、かっちりしている。現代人が録音初期の様式を真似してるんじゃないのと思うほど。2023年にはそのリマスター盤[同じくBIDDULPH]も現れた。ただ、この既発盤にはベートーヴェンの弦楽四重奏曲がなかった。このレパートリーはセッション録音が切望されていたものの、グループの消滅によって叶わなかった。しかし、実は2番と4番の放送音源が残されていた。今回リリースされたのがそれで、音はわるいけれど、彼らの時空を超える音楽を、「幻の名録音」を感じることができる。(H.H.)

1939年放送ライヴ録音集

〔ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第2番,同第4番,モーツァルト:弦楽四重奏曲K .387~第3楽章,ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第2番K .424~第1楽章と第2楽章〕

プリムローズ弦楽四重奏団〔オスカー・シュムスキー,ジョーゼフ・ギンゴールド(vn),ウィリアム・プリムローズ(va),ハーヴェイ・シャピロ(vc)〕

〈録音:1939年(L)〉

[BIDDULPH(M)BIDD85060(海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

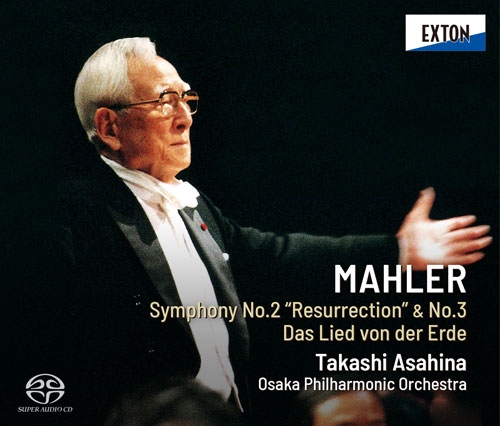

「朝比奈のマーラー」1995年ライブを新リマスタリングで

朝比奈隆(1908~2001)と言えば、ベートーヴェンでありブルックナーが十八番という印象が強いですが、ご本人はマーラーにも大きな愛着を持っていました。有名な《千人の交響曲》のライブ録音(1972年)もそうでしたが、マーラーの祝祭性に着目して節目節目で取り上げていたのです。このアルバムに収録されている3曲は朝比奈が最後にマーラーを取り上げた1995年のライブで、《復活》はサントリーホール、他の2曲はシンフォニーホールで収録されました(ポニーキャニオン原盤)。それらが今年リマスタリングを施され、初SACD化されたことに拍手を贈りたいと思います。小味渕彦之氏の解説によると、《復活》は8回目、第3番は3回目、《大地の歌》は6回目の演奏とのことです。どの演奏も朝比奈らしい重厚なマーラーで、大フィルの堂々としたサウンドが魅力です。特に第3番の大河のような流れは他の指揮者には見られない表現で、注目に値します。「朝比奈のマーラー」再評価を促すディスクの登場です。(T.O.)

マーラー:交響曲第2番《復活》,同第3番,大地の歌

朝比奈隆指揮大阪フィルハーモニー交響楽団 他

〈録音:1995年7月,9月,11月(L)〉

[オクタヴィア×タワーレコード(D)OVEP00036(4枚組)]SACDハイブリッド

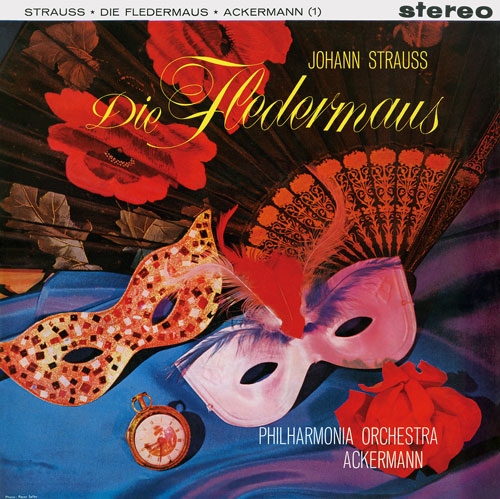

名歌手たちのウィーン弁を “真空パック” した《こうもり》

オペレッタ《こうもり》を聴く楽しみは、心躍る序曲や数々のアリアよりも、名歌手たちの掛け合い(重唱、ダイアローグ)部分にある、という人は少数派かも知れないが、このたび待望の復刻(最新マスタリングSACDハイブリッド盤)なったアッカーマンの “隠れた” 名録音では、そうしたウィーンの名歌手たちの「喋り」が存分に味わえる。思えば、クライバーやカラヤンの、あるいはボスコフスキーのような “ウィーンの顔” 的な指揮者による録音でさえ、歌手陣にウィーンっ子が揃っている例は実は少なく、1950年のクレメンス・クラウスまで遡らないといけない。当アッカーマン盤は、オルロフスキー役のルートヴィヒはベルリン出身だが(1962年~ウィーンの宮廷歌手)他の主要キャストはウィーン生まれがズラリ並んでいて(デルモータは25歳から在ウィーン)開幕冒頭のロザリンデとアデーレの会話なんて、ウィーンの街のおばさんたち(失礼、お姉ちゃんか)のお喋りそのもの。1959年、録音場所こそロンドンだが、ここには夢のような旧き佳きウィーンの “空気” が真空パックされている。(Y.F.)

ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇《こうもり》全曲

オットー・アッカーマン指揮フィルハーモニアo・cho,ヴィルマ・リップ、ゲルダ・シャイラー(S)クリスタ・ルートヴィヒ(Ms)アントン・デルモータ、カール・テルカル(T)エーバーハルト・ヴェヒター(Br)他

〈録音:1959年6月〉

[ワーナー-タワーレコード(S)TDSA317~8(2枚組)]SACDハイブリッド

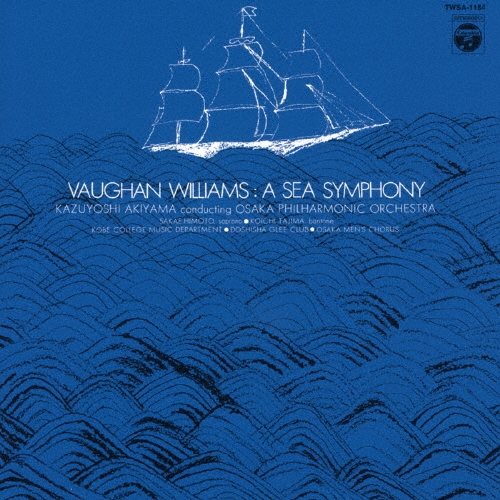

若き日の秋山和慶による《海の交響曲》が初CD化

今年1月に急逝した名指揮者・秋山和慶(1941~2025)の遺産の一つです。彼と関係が深いオーケストラと言えば東京交響楽団の名前が最初に上がりますが、大フィルともつながりが深く、1968~94年の間は毎年定期演奏会を振っており、1986~94年には首席指揮者も務めていました。そんな秋山=大阪フィルの商業録音は数少なく、ライナーノーツの満津岡信育氏によると、1974年に日本コロムビアから発売されたこのアルバム以外にはもう1点(三善晃「交響四部作」)のみということです。これは音楽監督の朝比奈隆が精力的にライブ録音を残していたことと関係あるのかもしれません。

レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ(1872~1958)の出世作《海の交響曲》(1905~10)は独唱と合唱をともなう4楽章65分の大作で、秋山はその的確なスコアリーディングとタクトさばきで明快に聴かせます。神戸女学院大学音楽学部他による合唱の扱いも美しく、曲の真髄を伝えてくれます。この音源が今までCD化されていなかったことには驚きを禁じ得ませんが、30代前半の秋山の指揮芸術を明らかにするディスクの復活を心から喜びたいと思います。(T.O.)

ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第1番《海の交響曲》

秋山和慶指揮大阪フィルハーモニー交響楽団,樋本栄(S)田島好一(Br)神戸女学院大学音楽学部,同志社グリークラブ,大阪メンズコーラス

〈録音:1973年7月(L)〉

[日本コロムビア×タワーレコード(S)TWSA1184]SACDハイブリッド

1934年録音(!)を含むビーチャム/ステレオ録音全集

名指揮者トーマス・ビーチャム(Sir Thomas Beecham 1879~1961)がコロンビア&HMWに遺したステレオ録音全集が発売されました。広範なレパートリーを誇るビーチャムだけに、ヘンデルからシベリウスに至る30人ほどの大作曲家の作品が収められています。名花ビクトリア・デ・ロス・アンヘレスが歌ったビゼー《カルメン》(CD30-31)、モーツァルト《後宮からの誘拐》(CD8-9)やハイドンのオラトリオ《四季》(CD15-16)といった大作のほか、彼が愛したディーリアス(CD12-14)や管弦楽小品集「ロリポップ」(CD19-20)などもあり、聞き飽きることがありません。ビーチャムのジェントルな音楽性は彼が創設したロイヤル・フィルのサウンドとともに、今なお色あせていないのです。

なかで注目はEMIの技術者アラン・ブルームライン(Alan Blumelein 1903~1942)が開発した1934年のステレオによるテスト録音(《ジュピター》の一部、CD7)が収録されている点です。2本のマイクを使った録音は確かにステレオなのが驚きで、このシステムは1935年から映画に使われたということです。この音源が全集の価値をさらに高めているのではないでしょうか?(T.O.)

トーマス・ビーチャム/ワーナークラシックス・ステレオ録音全集

トーマス・ビーチャム指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 他

〈録音:1934年,1955年~1959年〉

[Warner Classics(S)2173240891(35枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

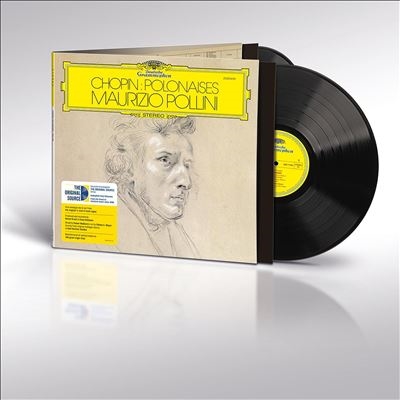

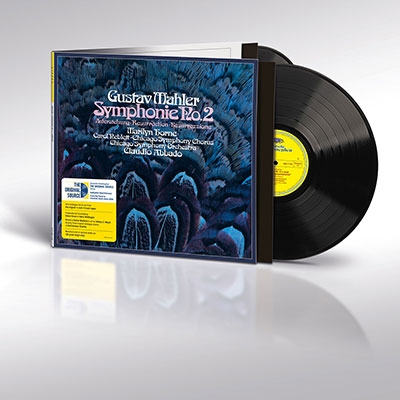

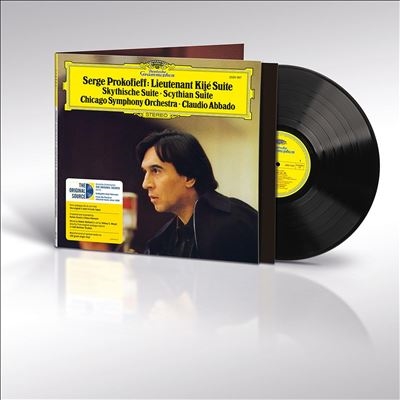

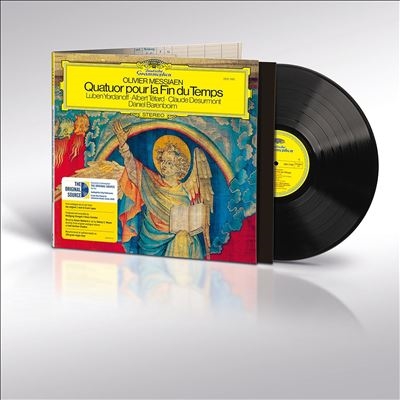

45回転盤も登場!

DGの《オリジナル・ソース・シリーズ》 第8弾 4タイトル

大評判の復刻シリーズも第8弾を迎えた。本シリーズは、マルチchのマスターテープが残されている録音が必須条件になるが、定番だけに偏ることなく、隠れ名盤的タイトル(MTTの《冬の日の幻想》など)も選ばれているのが興味深い。バレンボイム他による《世の終わりのための四重奏曲》は、CDでも長らく廃盤だったところ、本当に久しぶりの復活、そしてこんなに音が良かったのかと目から鱗。アバドはこのシリーズの「顔」と言っても良いほどフィーチャーされているが、シカゴ響との組み合わせは初めてとなる。いつものしなやかさに加え、圧倒的な金管の威力がオーディオ的快楽に直結。ポリーニはショパンの《24の前奏曲》に続くシリーズ第2弾だが、今回はなんと45回転盤での登場。彼ならではのピアノのダイナミズムが、CD以上の余裕を持って鳴り渡る。(M.K.)

マーラー:交響曲第2番《復活》

クラウディオ・アバド指揮シカゴso,同cho,キャロル・ネブレット(S)マリリン・ホーン(Ms)

〈録音:1975年11月〉

[DG(S)4867130(2枚組,海外盤)]LP

メーカーサイトはこちら

メシアン:世の終わりのための四重奏曲

ルーベン・ヨルダノフ(vn)アルベール・テタール(vc)クロード・デスュルモン(cl)ダニエル・バレンボイム(p)

〈録音:1978年4月〉

[DG(S)4867126(海外盤)]LP

メーカーサイトはこちら

Text:編集部