ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

グルダとウィーン・フィルがベートーヴェンで「競奏」

タワーレコード「ヴィンテージSA-CDコレクション」第38弾3タイトルのひとつが、オーストリアが生んだ天才ピアニスト、フリードリヒ・グルダ(Friedrich Gulda、1930~2000)没後25年企画のベートーヴェン/ピアノ協奏曲全集です。最新マスタリング(2025年)によるSACD化で、オリジナル・ジャケット・デザイン使用もうれしいですね。この全集については、ウィーン・フィルとの共演を意識したグルダが、よそ行きの演奏をしたと言われがちですが、それはこの時期までのグルダが伝統を引き継ごうという意思を強く持っていたからです。これはピアノ・ソナタ全集(1967年AMADEO)でも同じなので、グルダの姿勢は一貫しています。その明晰なピアニズム(使用楽器はスタインウェイ)に加えて、シュタイン指揮するウィーン・フィルが実に堂々としたベートーヴェンを響かせているのも聴きどころで、ピアノとオーケストラが調和するというより「競奏」しているさまを味わえる名盤です。(T.O.)

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲全集

〔第1番~第5番《皇帝》〕

フリードリヒ・グルダ(p)ホルスト・シュタイン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

〈録音:1970年6月,1971年4月〉

[タワーレコード×ユニバーサル(S)PROC2425(3枚組)]SACDハイブリッド

※タワーレコード限定

40歳のバレンボイムが奏でる流麗なモーツァルト、世界初SACD化

「バレンボイムのモーツァルト」と聞いて、1960年代~70年代のピアノ協奏曲(全集)や1973~76年の《フィガロの結婚》《ドン・ジョヴァンニ》(以上イギリス室内管弦楽団)を真っ先に想起する人はどのくらいおられるだろうか。1990年代ベルリン・フィルとの一連の録音でそれらは上書きされてしまった感があるが、個人的には、今もってバレンボイムの最高傑作は1970年前後のモーツァルトだと思う。それから約10年後、オーケストラをパリ管に代えて録音された《ジュピター》《アイネ・クライネ》、レクイエムも、それに準じる流れの良いモーツァルトになっていて、このたびの初SACD化は、待ってました!と快哉を叫びたくなる。これまた個人的な話だが、パリ管のモーツァルトにもことのほか思い入れがあって、1950年代末~1960年頃のヴァンデルノートの交響曲集やクリスティアン・フェラス(vn)とのヴァイオリン協奏曲集も(個人的)最高の名録音であり、ここで再びパリ管の音でモーツァルトが聴けるとは!と幸福な再会となった。 (Y.F.)

モーツァルト:交響曲第41番《ジュピター》,セレナード第13番《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》,レクイエム

ダニエル・バレンボイム指揮パリo &cho,キャスリーン・バトル(S)アン・マリー(Ms)デイヴィッド・レンドール(T)マッティ・サルミネン(Bs)

〈録音:1983年9月,1984年7月〉

[ワーナー・クラシックス-タワーレコード(S)TDSA10019(2枚組)]SACDハイブリッド

夭折のチェリスト、タウアーのDGへの全録音、待望のSACD化

デニス・ブレイン(36歳)フリッツ・ヴンダーリヒ(35歳)ディヌ・リパッティ(33歳)ディーノ・チアーニ(32歳)いずれも夭逝の演奏家たちだが、もう一人、天才チェリスト、タニア・タウアー(1945~73)も、その音源を聴くたび、その才能が大輪の花を咲かせる前の早逝が惜しまれてならない。このたび最新リマスタリングでSACD化されたDG録音のうち、レーガーとフランセは、10代後半で録音された早熟の才気ほとばしる秀演。そして32歳のマーツァルがバックを務めるドヴォルザークの協奏曲は、22歳の彼女が初々しく丁寧にこの大曲に挑んでいる様が伝わってくる。蛇足ながら、この頃のチェコ・フィル、例えばちょっとしたホルン・ソロ(たぶん入団間もないズデニェク・ティルシャル)に独特の音色が聴け、まさにオーケストラにローカルな味わいが充溢していた時代であり、タウアーの若々しい感性と共に、1960年代のレコードを聴く楽しみを今さらながら実感。 (Y.F.)

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲,レーガー:無伴奏チェロ組曲第3番,フランセ:チェロとピアノのための幻想曲

アニア・タウアー(vc)ズデニェク・マーツァル指揮チェコpo,ジャン・フランセ(p)

〈1964年7月,1968年3月〉

[DG-タワーレコード(S)PROC2428]SACDハイブリッド

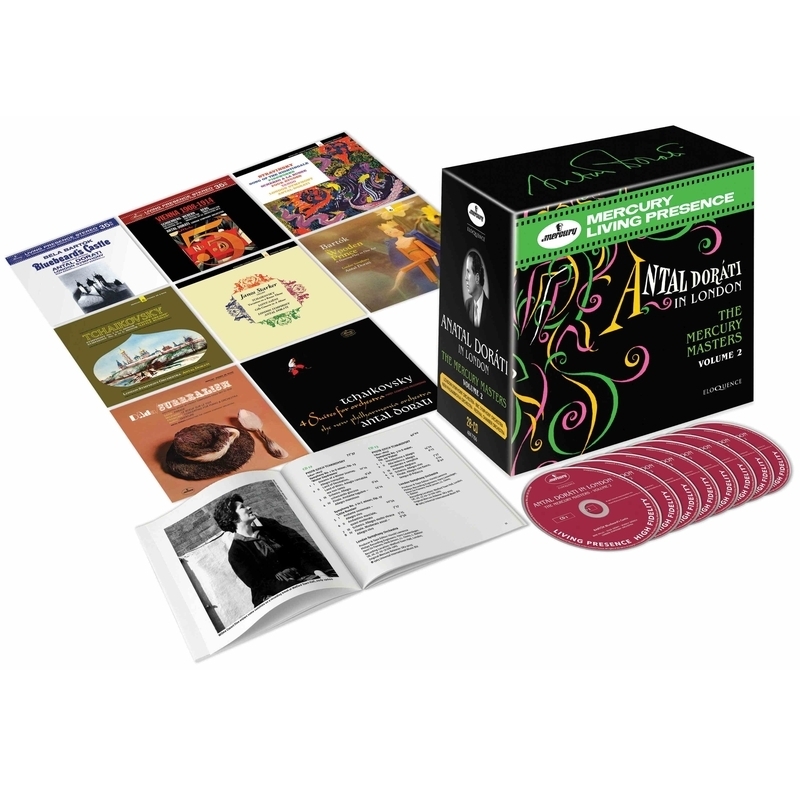

ドラティのロンドンにおけるマーキュリー録音が集成

ハンガリー出身の指揮者アンタル・ドラティがロンドンでマーキュリー・レーベルのために行なった録音が集成され、2巻に分けて発売されました。全部で57枚になる録音の多くは、オーケストラのシーズンオフとなる6~8月にかけて行なわれています。オーケストラは第1巻はすべてロンドン響で、第2巻はロンドン響以外のオーケストラとも共演しています。

良い意味での「職人指揮者」で広範なレパートリーを誇るドラティだけに、ハイドン(4曲)から当時の現代音楽(第1巻Disc21はベルク作品集、第2巻Disc3は新ウィーン楽派アルバム)までを手がけています。「お国もの」であるハンガリーのバルトークは歌劇《青ひげ公の城》(第2巻Disc1)やバレエ音楽《木製の王子》(第2巻Disc17)など主要作品を収録しており、リストの《ハンガリー狂詩曲》も6曲(第1巻Disc14,第2巻Disc7)、ブラームスの《ハンガリー舞曲集》(第1巻Disc6)も取り上げています。中でも得意にしていたチャイコフスキーは交響曲全曲や《くるみ割り人形》全曲に加えて組曲全4曲(ニュー・フィルハーモニア管,第2巻Disc26&27)も収められています。ロシア音楽も多いですが、フランス近代ものやアメリカ音楽、さらにはワーグナーやヴェルディのオペラ名曲集などでも優れた手腕を発揮しています。

協奏曲が多いのも特徴で、ヘンリク・シェリング(1918~1988)とは名盤の誉れ高いブラームス(第1巻Disc28)をはじめ5曲を(シューマンが珍しい)、同郷のヤーノシュ・シュタルケル(1924~2013)ともドヴォルザーク(第1巻Disc26)など4曲を録れています。名ピアニスト、バイロン・ジャニス(1918~2024)とはラフマニノフの第3番(第1巻Disc24)を、現在ではその名を冠した国際コンクールで知られているギリシャ出身の女性ピアニスト、ジーナ・バッカウアー(1913~1976)ともショパンの協奏曲2曲などで共演しています。

なお、大砲や小銃の実射音を重ねた名録音として知られる《ウェリントンの勝利》は第1巻Disc20に収められていますが、《1812年》はオーケストラがミネアポリス響で録音会場もアメリカですので、このセットには入っていません。念のため。(T.O.)

アンタル・ドラティ/イン・ロンドン 第1集

アンタル・ドラティ指揮ロンドン交響楽団 他

〈録音:1956年~1963年〉

[Eloquence Australia(S)4847015(海外盤,29枚組)]

アンタル・ドラティ/イン・ロンドン 第2集

アンタル・ドラティ指揮ロンドン交響楽団 他

〈録音:1960年~1966年〉

[Eloquence Australia(S)4847106(海外盤,28枚組)]

CD初出多数! アンゲルブレシュトの“歴史的録音遺産”

ドビュッシーとの親交で知られる、フランスの名匠デジレ=エミール・アンゲルブレシュト(1880~1965)が、パテ、デュクレテ・トムソン、コロンビア、エラートに遺した全録音を集成したBOXが発売された。このBOXの核となるのは、やはり一連のドビュッシー録音で、特に彼が初演で合唱指揮を担当した《聖セバスチャンの殉教》の全曲録音(1953年録音)は、ディスク・モンターニュから出ていた晩年のライヴ録音と並び、絶対に外すことができない金字塔的名演だ。一方で、今回のBOXには、原盤保有会社によるCD初復刻、ならびに未発表音源が多数収められており、その中にはラヴェルの《マ・メール・ロワ》組曲や《スペイン狂詩曲》(いずれも1955年録音)など、これまでCD化されていなかったのが不思議なほどの録音も含まれる。使用した音源については、以前テスタメント・レーベルから出ていてた録音についてはテスタメントのリマスターが使用されているが、初CD化及び未発表音源は、オリジナル・マスターより新規リマスターされている。(M.K.)

アンゲルブレシュト/エラート録音全集

デジレ=エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送o(シャンゼリゼ劇場o),コンセール・パドルーo,ロンドンpo,他

〈録音:1929~1962年(一部L)〉

[Erato(M,S)2173251689(16枚組,海外盤)]

小澤×サン゠サーンス、再評価の時!?

小澤征爾についてよく言われることだが、彼にとってフランス音楽は十八番の1つだった。このサン゠サーンス・アルバム(どれも小澤にとって唯一の録音!)でも、丁寧に積み木を組み上げるような大管弦楽を聴くことができる。けれども、盤自体はいささか影が薄くて、名曲名盤ガイドの類にはだいたい登場しない。背景には、まずサン゠サーンスの音楽は娯楽的でとるに足らずという言説が(とくに日本で)強かったことがあるだろうし、デジタル録音初期の作で、このあたりの諸々が、過渡期のものとして思われることもあるだろう。前者については、すでに過去の話といっていい。残るは後者。デジタル初期の独特の「硬さ」を不満に思う声は実際に多い。それを改善する試みが、昨年はじまった「DEFINITION SERIES DIGITAL era」である。第5弾企画としてこの盤が登場した。繊細・親密な小澤の音楽解釈を見通しやすくなったのはもちろん、アタックは柔らかく、音場感も豊かになった。この音源ならば!(H.H.)

サン゠サーンス:交響曲第3番《オルガン付き》他

〔サン゠サーンス:交響曲第3番《オルガン付き》,交響詩《ファエトン》,交響詩《オンファールの糸車》〕

フィリップ・ルフェーヴル(org) 小澤征爾指揮フランス国立o.

〈録音:1985年6月,11月,1986年5月〉

[ワーナー・クラシックス-タワーレコード(D)TDSA10018]SACDハイブリッド

1968年日本、密室のワーグナー

クロアチア出身の指揮者、マタチッチがN響と初めて共演したのは、小澤事件の3年後、1965年のこと。西洋芸術音楽を日本で追求するために、人びとは諍いを経験しながら何を求めたか? マタチッチの登場は、時代の要請と合致したと思う。すくなくともN響のメンバーは彼に深く共鳴した。平成生まれの編集子は、もちろんそのときの熱狂なんて知らない。だから音盤を繰り返し回した。この68年のセッション録音によるワーグナー管弦楽曲集もそうだ。豪壮で高雅でパッション溢れる音のカタマリに何度も圧倒された。この新規リマスターを聴いてみよう。一聴、あらゆる面で色鮮やかになったとわかる。とくに《ジークフリート牧歌》に顕著だが、既発CDでは後退していた「うた」が表出している。ブラスセクションが不安定でも残響が貧弱でも構わない。これまでもワーグナー名盤の1つだったに相違ないが、彼らの音楽への献身に、いま一歩接近したのは確かだ。(H.H.)

ワーグナー/管弦楽曲集

〔リヒャルト・ワーグナー:ジークフリート牧歌,楽劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第1幕への前奏曲,歌劇《ローエングリン》第1幕への前奏曲,歌劇《ローエングリン》第3幕への前奏曲,歌劇《さまよえるオランダ人》序曲,歌劇《タンホイザー》序曲〕

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮NHKso.

〈録音:1968年9月〉

[日本コロムビア-タワーレコード(S)TWSA1182]SACDハイブリッド

ポポフは、本当にアヴァンギャルドの夢を捨てたのか

ガヴリール・ポポフ(1904~72)は、ショスタコーヴィチと同時代のロシアの作曲家だ。キャリアの初期はロシア・アヴァンギャルドのただなかにあって、大音響で複雑怪奇な交響曲第1番(1927~34)を発表し、西側からも絶賛される。けれどもソヴィエト当局はそれを許さなかった。アヴァンギャルドは窒息する。ポポフは酒浸りになった。今回リイシューされたのは、「転向」後の典型作品、その代表的録音。スターリン賞を受賞した《祖国》(1943)には、ライナーノートによれば民謡、童謡、民族舞踊の要素がふんだんに取り入れられている。最後に緩徐楽章がある《田園》(1956~7)は、楽章名に「闘争」なるものが……。《祖国》の方で指揮をしているプロヴァトロフは、89年に交響曲第1番の蘇演・録音を行った。ここでようやくポポフは大きく息を吸えた、きっと多くのひとはそう思うだろう。しかしこの盤の端々にも、彼の奔流を聴けないだろうか。(H.H.)

ガヴリール・ポポフ:交響曲第2番《祖国》,同第5番《田園》

ゲンナジー・プロヴァトロフ指揮モスクワ放送so. グルゲン・カラペチャン指揮ソ連国立so.

〈録音:1961年,1963年〉

[Alto(S)ALC1706(海外盤)]

Text:編集部