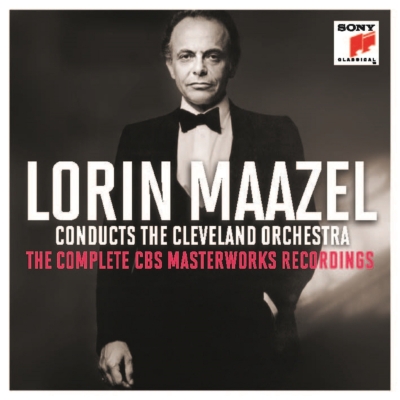

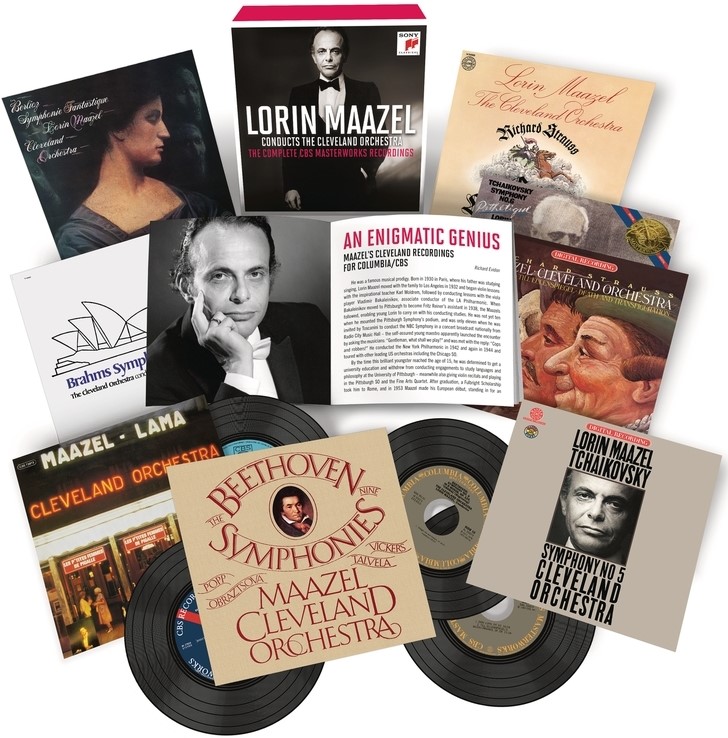

マゼール・コンダクツ・クリーヴランド管弦楽団~コンプリートCBSマスターワークス・レコーディングス

〔ベートーヴェン/交響曲全集,ブラームス:交響曲第1番,大学祝典序曲,R.シュトラウス:英雄の生涯,ドン・フアン,ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら,死と変容,ベルリオーズ:幻想交響曲,序曲《ローマの謝肉祭》,チャイコフスキー:交響曲第4番~第6番《悲愴》,セルジュ・ラマのシャンソン(マゼール編)他〕

ロリン・マゼール指揮クリーヴランドo,ルチア・ポップ(S)、エレーナ・オブラスツォワ(Ms)ジョン・ヴィッカーズ(T)マルティ・タルヴェラ(Bs)

〈録音:1972年~1988年(一部L)〉

[Sony Classical(S)(D)19802819982(15枚組,海外盤)]

色彩美と、高い運動性と、強弱の抑揚と

独自の芸風が最良の形で結晶

ロリン・マゼールは1972年から82年にかけてクリーヴランド管弦楽団の音楽監督を務めた。当ボックスは同管と共演してCBSに遺した録音を集成したものである。

若い頃のマゼールは、卓越した指揮技術と颯爽としたテンポをベースに、ギラギラとした表現意欲をみなぎらせた、非常に意欲的な演奏を繰り広げていた。40歳を過ぎてから録音されたこれらのディスクでも、その颯爽とした佇まいや聴き手を圧倒するほどの合奏術は健在である。例えばベートーヴェンの交響曲全集では、厚みある響きを備えた編成の大きい管弦楽から、キビキビとして歯切れのよいアンサンブルと高い運動性を引き出して、淀みなくひたすらに前進する音楽を築き上げているのが耳を惹く。そうした運動性はより大きな編成の、リヒャルト・シュトラウスの交響詩(特に《英雄の生涯》)を採り上げても弱まることがなく、色彩美を振りまきながらも堅く引き締まったその音楽作りには驚嘆させられるばかりだ。

その一方で、60年代にウィーン・フィルとの交響曲全集もあったチャイコフスキーを聴いてみると、テンポ上はほとんど差がないばかりか、旧盤よりもわずかに速いテンポを採る箇所すらあるにもかかわらず、力で押しきった感のあった旧盤に対して、強弱の抑揚を丁寧に作り込むことで、よりしなやかでニュアンスに富んだ歌が乗せられていることに気づかされる。もちろん後年のマゼールがみせる、微に入り細をうがってフレージングを彫琢していく濃厚な歌い口とは一線を画しているけれども、彼の芸風がもっとも好ましいバランスを誇った時期の記録として、楽しんで聴くことができるに違いない。

なお、ここにはクラシックばかりでなく、フランスのシャンソン歌手、セルジュ・ラマの曲をマゼール自身の編曲で収めたアルバムも収録されている。ここでマゼールが聴かせる外連味の強い、輝かしい編曲が実に刺激的で、筆者は今回もっとも楽しめたことを付言しておく。

相場ひろ (フランス文学)

協力:ソニーミュージック

【特別関連記事】

旧『レコード芸術』1979年8月号/11月号掲載

連載「諸井誠のディスク考現学」アメリカ音楽紀行(第2回:アナログ作曲家、デジタル地帯を行く…/連載第5回:音の狩人たち)より

ロリン・マゼールへの諸井誠氏によるインタビュー記事(およびディスク評)を再録

デジタル録音が始動しだした1979年、諸井誠氏が連載で「デジロク」(デジタル録音)について何回かにわたって考察しているが、折しも(今回当「最新盤レビュー」欄で取り上げた)マゼール指揮クリーヴランド管による《ドン・フアン》《ティル・オイレンシュピーゲル》《死と変容》の最新デジタル録音がリリースされた。その際のマゼールへのインタビューを “諸井評” とともに以下に抜粋再録する

【連載第2回(1979年8月号)諸井誠氏のマゼールへのインタビューより】

今回CBSのセッションにR.シュトラウスが3曲入っていることについて、マゼールはこう語る。

「私は、ある時期、ほとんど “専ら” といえるほど、たびたびR.シュトラウスをとりあげて、コンサートや劇場で演奏していたことがあるんです。とくにオペラには興味がありました。というのも、シュトラウスは不当評価されていると思ったからです。15年前、当時大勢を占めていた意見は、R.シュトラウスと言えば、驚異的な技巧家ではあるが、表面的装飾的で、かつ下品尊大だ……云々といったものでした。でも私はそうは考えませんでした。《ドン・キホーテ》や《死と変容》などは、非常に面白い、美しい作品です。それで、R.シュトラウスがもっともっと正しく理解されるよう、もっと尊敬をもった視点からアプローチして、こんな解釈が可能なのだ、ということを示し、彼の音楽が正当な評価を受けるようやってみようと考えたんです。ですから、私の演奏でR.シュトラウスが親しく感じられるようになった、新しい面が発見できた、と言っていただけると、とても嬉しいですね」(談)

【連載第5回(1979年11月号)諸井誠氏のマゼールへのインタビュー】

マゼールは、音楽における基本的態度として、楽譜が完全なものだとは思っていない。このことは、マゼールの演奏芸術における出発点として見逃すことができない。マゼールは言う――

「音楽のテキストというのは、最良の場合でも不完全なものです。楽譜に書き表せることといえば、ただ大きな方向づけと、(音を)大きく、あるいは小さく、といった指示だけです。コンテキストの許容範囲には物凄い幅があるわけです。作曲家は、コンピューターではなく、ミュージシャンという人間に演奏される想定のもとに曲を書いているわけで、演奏する人間の音楽的直観(本能)が、楽譜の紙面に表し切れない作者の音図をも読みとって、空白を埋めてくれるという仮定に立って楽譜を書いているのです。(中略)

楽譜が良く書けていて、演奏者が良ければ、演奏者は本能的に作者の真意を読みとって、それに応えることができます。演奏者としては、スコアの要求するところをすべて満たすのはもちろん、それ以上の多くのことが可能な余地がたっぷりあるのです。

つまり、楽譜を手にしたら、まず音楽に語らせ、それへの自分の直観的本能的応答を持ち、それに応えるのです。

ヴィブラートを例にとってみましょう。ヴィブラートと一口にいっても、何千もの可能性があります。速いもの、ゆっくりなもの、その中間の各段階、力強いもの、軽快なもの、密度の濃いもの、かぼそいもの……ときりがありません(いかにもヴァイオリニストらしい例のとり方である!)。スコアに示されたあるスケールの範囲内にしぼってみても、一つの音符に付ける色合いは、百も二百も可能性があるわけです。作曲者の方は、譜面に書き表せる「ヴィブラート」という一つの表示によって、演奏者が、その百なら百の可能な要素の中から、最も相応しい一つを選びとって演奏することを指示しているのです。

こう考えますと「テキストに忠実」という言葉は実はまったく無意味なんですね。テキストは出発点にしか過ぎない。一つ一つの音は、「解釈(インタプリテート)」されねばならないのです。「小さく」とはどのくらい小さくなのか。「大きく」とは? 「速く」とは? 「ゆっくり」とはどのくらいゆっくりなのか……といった工合に……。

もちろん伝統はあります。楽派や様式というものも存在します。それらすべては、助けにはなりますが、すべてではありません。さっきの直観的本能的演奏家の話に戻りますが、彼らは安く使われて、不遇な状況にあります。

真に音楽を愛して演奏したいと思っているのに、仕事に恵まれない。音楽界のリーダーシップを握っているのは、多数派である、伝統や様式に忠実なだけの “技術屋” なのです。これはどうも正しい状況ではないと思います」(談)

マゼールへのインタビューの中で、音楽家としての、就中作曲家としての私に一番印象深かったのは、しめくくりのこのくだりだったのである。時がたつにつれてこれらの言葉は重みを増し、彼の演奏のレコードに接するたびに、心によみがえってくるのだった。ベートーヴェン交響曲全集への評価の修正も、この間に私に余儀なくされた一大事件だったのである。では、R.シュトラウスの新録に、心新たに接してみよう。

【連載第5回(1979年11月号)諸井誠氏によるディスク評】

[1]交響詩《ドン・フアン》――15年前、ウィーン・フィルで録音したデッカの旧盤と聴き比べてみると、録音に対する基本的姿勢の相違が明瞭に分かって非常に面白い。共通点は、指揮者がマゼールであること、両方ともレコーディング・セッションでの録音であることぐらいなもの。解釈の上では、マゼールは15年昔も今もほとんど大きな違いはないようだが、オケが違うとこうも……と思わせるほど細かいニュアンスの上での差が現れている。そのことが、マゼールの主張する「解釈」のみならず、さらに奏者個々人、オケのカラーとも緊密な関連をもって、こうした違いになって出てくるのであろう。それに加えて、すべてをオン気味に、エコーを少なくして、マイク操作で楽器のオン・オフを自在にコントロールする、いわゆるハイ・ファイ時代の典型が旧盤なのだが、例えば、2本のクラリネットが真正面にかぶり、オクターヴ下でチェロの全奏とホルンの一番が支えている中音域のヴァイオリン独奏パートのメロディは、どう考えても、ヴァイオリンが立ってきこえてくるわけないのに、旧盤ではいやにはっきり浮き立っている。周囲の全奏の分厚い書式から言っても、これはあり得ない。そうしたところを、当然人為的操作なしに、あるがままにしているのが今回のデジロクの精神なのである。デジロクだから人為的になる、という先入観は捨てて聴くべきだ。クリーヴランドのマソニック・ホールの中で聴いているような、まったく自然な、コンサートの雰囲気が、電気的ノイズなしに、ありのままにきこえるというのこそ、デジロクの嬉しいところなのだ。20カ所足らずある編集は、どんな情況のところだろうと、まったく分らない。完璧である。全体に明晰で陽性のこの響きに、澄明な、再生音であることさえ忘れさせる美しさが溢れているデジタル・テープ再生で聴いたあの響きが、デジアナ・ディスクでどうなるか、それがとても楽しみだ。私の予想では、ややダイナミック・レンジがせばめられる程度で、かなりデジタル・テープ再生のひびきに近い状態が得られるだろうと思う。それは、既にデッカなどのデジアナ盤で証明ずみなのだが……。

[2]交響詩《ティル・オイゲンシュピーゲルの愉快ないたずら》――このレコードに入っている3曲の中で、最も音響効果の面白い、そして楽しい曲である。ここでは、オーケストレーションの多彩な効果がマキシマムに楽しめるし、音の立ち上りの敏感明確さなど、デジロク特有の効果の発揮しどころ、聴きどころも少なからずある。わが家の家庭用コンポで、古い貧弱なテレコによるアナログ・コピー再生で、かくも鮮やかな音が鳴るとは驚きだった。もちろん、CBSソニー信濃町スタジオのモニターによるデジタル・テープ再生音とは比ぶべくもないが、デジアナでさえもここまではっきりと違いが分るとすると、再生器に至るまで完全デジタル・システムに変わる暁には、一体どんな素晴らしい音響が家庭に鳴り響くことになるのか、見当もつかない。

[3]交響詩 《死と変容》――マルチ・トラック録音のメリットがフルに発揮されるのは《ティル》のような曲においてだろうが、ともかく時は金なりの録音セッションでは、じっくりバランスをとってなんかいられないので、16トラック以上のマルチはまさに救世主なのである。それが3224デジタル録音機で実現し、しかもDEC1000によって編集が可能になったのだから、ポール(編集部註:ポール・マイヤース=CBSプロデューサー)が感激するのも無理ない。東京からのこの情報をポールに伝え、今回のセッションを日をずらせてまでデジタルでやろうと提案したのは、他ならぬマゼールその人だったのである。それだけに、ここにあらわれた成果は、演奏の内容としても飛び切りハイ・レベルのもの。《死と変容》は、量感の上でそのピークをなすが、劇的表現、詩的表現において、空間的なひろがりに、またデリケートな個々の音の役割の伝達に、デジロクが果たす機能の価値評価はすこぶる高いものだ。録音芸術の新時代到来の足音を、私はこの名曲・名演奏・名録音の中に聴いたのであった。