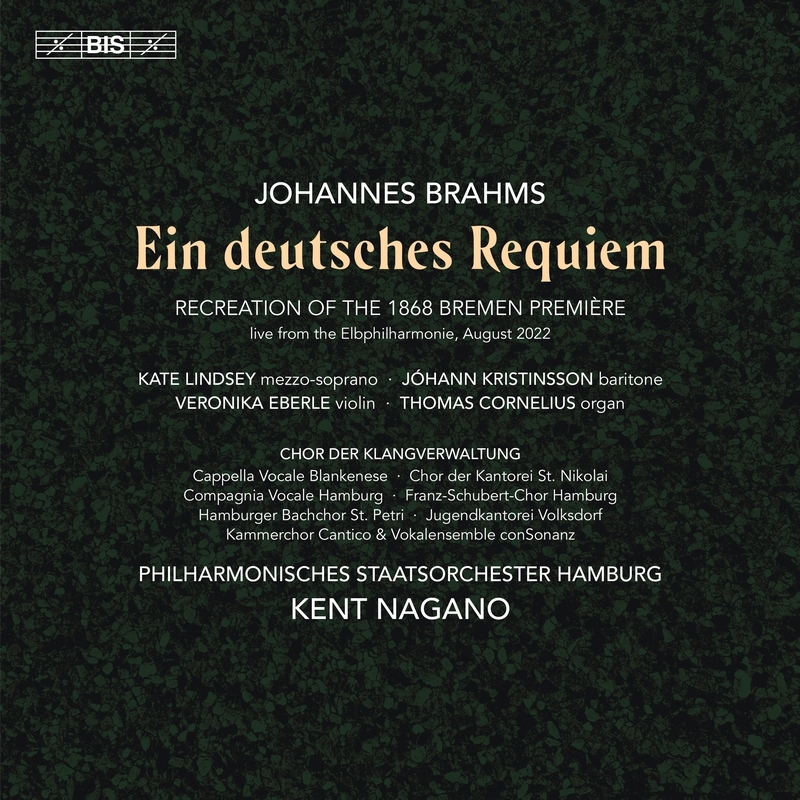

ブラームス:ドイツ・レクイエム(1868年ブレーメン初演時再現の試み)

〔ドイツ・レクイエム第1~4章+第6・7章,J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲BWV.1041より,マタイ受難曲より,タルティーニ:ヴァイオリン協奏曲D.120より,シューマン:小さな子供と大きな子供のための12の連弾小品より,ヘンデル(モーツァルト編):メサイアより〕

ケント・ナガノ指揮ハンブルクpo,クラングフェルヴァルトゥングcho,カペラ・ヴォカーレ・ブランケネーゼ,聖ニコライ聖歌隊,コンパーニャ・ヴォカーレ・ハンブルク,ケイト・リンジー(Ms)ヨハン・クリスティンソン(Br)ヴェロニカ・エーベルレ(vn)トーマス・コルネリウス(org)他

〈録音:2022年8月(L)〉

[BIS(D)NYCX10528]SACDハイブリッド

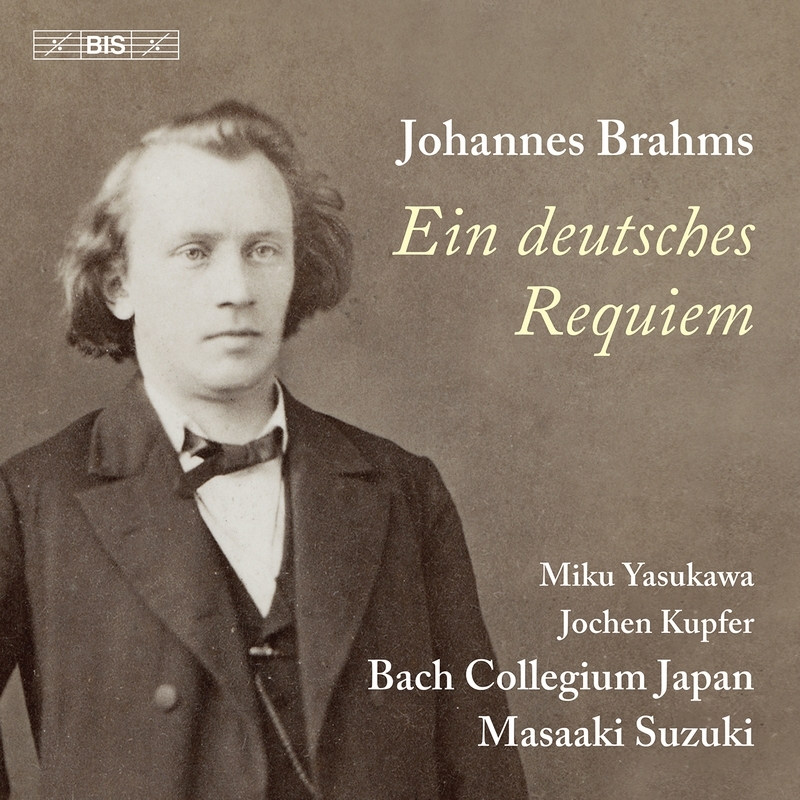

ブラームス:ドイツ・レクイエム

鈴木 雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパン,安川みく(S)ヨッヘン・クプファー(Br)

〈録音:2024年1月〉

[BIS(D)NYCX10530]SACDハイブリッド

「ハレルヤ!」で締める衝撃的レクイエムと

バッハの姿が見え隠れするブラームスと

同じブラームスの《ドイツ・レクイエム》でもこんなに違う。

もしかしたらこれがこれからのコンサートの、流行になるかもしれないと思えるくらい面白いのが、ケント・ナガノがハンブルクで指揮した1868年ブレーメンでの初演の再現だ。楽器が当時の、なんていう話ではない。19世紀のコンサートが現在とは違っているのはよくわかっていても、まず3曲目の「主よ、教えてください」まで演奏したあとバッハのヴァイオリン協奏曲からの曲など数曲があってから4曲目「あなたの住まいは…」など3曲が演奏され、終わるとバッハ《マタイ》からの1曲で、締めくくりはヘンデルの《メサイア》なんて、実際に聴くと仰天する。5曲目は初演時にはまだ作曲前だったため欠けているが、やんやの喝采で終わる《ドイツ・レクイエム》なのだ。演奏は明晰である以上に生き生きとしているので、このエンターテインメント的初演が《ドイツ・レクイエム》の評価を定め、ブラームスの名声を高めたのかと、納得したりする。コンサートが終わった後ブレーメンの音楽ファンが大喜びしたように、CDを聴いて気分を良くし、一杯飲んで「死者は幸せである。ハレルヤ!」となんて言い出す人もきっといる。

2024年に鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパンが演奏した《ドイツ・レクイエム》で騒ぐわけにはいかない。感動して帰途についた人が多かったコンサートであるのは録音から伝わってくる。でも中には騒ぎたくなった人もいたはずだ。バッハの正統的演奏を重ねてきたメンバーの実力は、第1曲の「嘆く者たちは幸せである」の重厚さではっきりとわかる。確かに、ブラームスの背後にはバッハが控えている。ところが第2曲「人はみな草のように」から様子が変わる。長いことバッハを中心にした音楽の演奏で底の方にたまっていたロマン派の激情が噴出しているのかと思えるくらい。この後演奏は遠慮なく感情表現としての音楽になっていく。これが鈴木雅明とバッハ・コレギウムのブラームスだった。

堀内 修 (音楽評論)

協力:ナクソス・ジャパン