ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

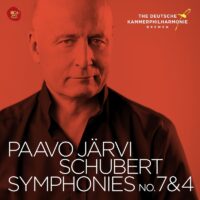

ドラティ&フィルハーモニア・フンガリカの名演BOX!

ハンガリー出身の名指揮者アンタル・ドラティ(特別記事「今こそ、オーマンディ!」の「ハンガリー出身の5人の指揮者」にも登場しています)が、マーキュリーとフィリップスに行なった録音が初めてまとめられました。フィルハーモニア・フンガリカはハンガリー出身の移民音楽家たちが集まって1956年に結成されたアンサンブルで、この時期ハンガリーは経済的な困窮から国外に脱出する人々が相次ぎ、同年10月にはソヴィエト連邦軍が軍事介入する「ハンガリー動乱」が起こっています。今回のボックスのうち7枚が動乱直後の録音で、収録曲は20世紀ハンガリー音楽が中心です(初CD化も2曲)。ドラティの明快なタクトとともに弦の「ハンガリー風」な響きが特徴で、非ハンガリー音楽のレスピーギ《リュートのための古風な舞曲とアリア》も独特な味が魅力です。彼らは1970年代に名盤の誉れ高いハイドン交響曲全集を完成しましたが、ディスク8はその時期の録音です。彼らの強い絆を感じさせるBOXの登場です。(T.O.)

アンタル・ドラティ&フィルハーモニア・フンガリカーマーキュリー・マスターズ

アンタル・ドラティ指揮フィルハーモニア・フンガリカ〈録音:1957年10月、1958年6月、1974年9月〉

[Australian Eloquence/Decca(S)(M)4845517(8枚組,海外盤)]

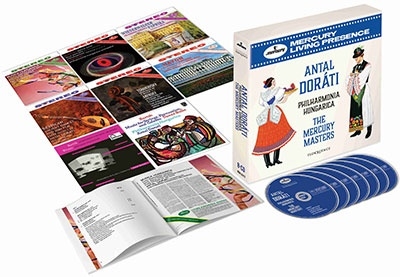

“過去最高画質”で蘇るフルトヴェングラー

フルトヴェングラーの映像は、様々なドキュメンタリー作品や、今日ではYouTubeなどで簡単に接することが出来るようになった。しかし、それらはドキュメンタリー用にカットされていたり、クォリティの低いものもあったりで、純粋に音楽映像として楽しむまでには至らないのではないか。今回発売された映像集は、今日入手し得る最良のソースを使い、編集にも手を加えない方針に基づき、現存するフルトヴェングラーの全映像が集められている(ただし、1954年の映画《ドン・ジョヴァンニ》は権利の関係で未収録)。元のソースの状態によっては画質に難のあるもの、また1分に満たない映像も含まれるが、数少ない全曲映像である1942年2月のAEG工場での《マイスタージンガー》前奏曲と1950年6月のティタニア・パラストでの《ティル・オイレンシュピーゲル》は、極めて鮮明な映像で収録され、映像と音声のシンクロも申し分なく、大きな収穫だ。フルトヴェングラーの“ぶるぶる震える”指揮棒の棒の先までがここまではっきりと映っていたとは、感動すら覚える。また、演奏シーンだけでなく、その前後の映像まで収録されているのは、時代背景を知る上で貴重だ。(M.K.)

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー映像大集成~歴史的視聴覚資料に基づく洞察

〔1枚目:1940年から1963年までの演奏とニュース映像,2枚目:フルトヴェングラーにまつわる人物たちのインタビュー映像集,3枚目:フルトヴェングラーのドキュメンタリー映画/1968年〕

[MUSICAS(M)MUSICAS0006(3枚組)]ブルーレイ

※日本語解説・字幕付き

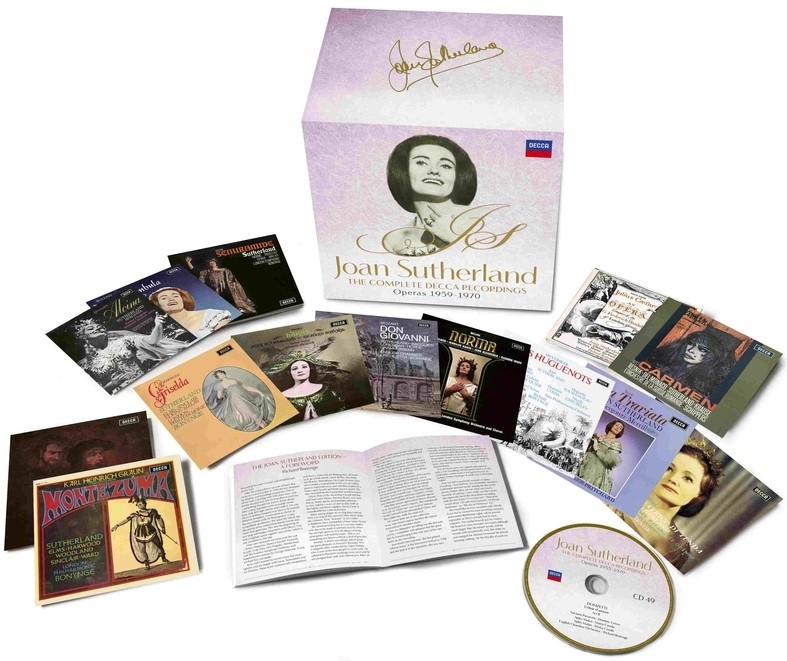

「ベルカントの女王」サザーランドのDeccaオペラ録音全集の前半(1959~70年録音分)49枚組BOX

パヴァロッティをしてその歌唱を「本物のベルカント」と言わしめたジョーン・サザーランド(1926~2010)はしかし、日本では必ずしも評価は高くなかったかも知れない。なにせスコットがいて、トゥッチがいて、カバリエがいて、という時代だったのだからまぁ無理もない。それだからこそ今あらためて、サザーランドが声の旬を迎えた1960~70年代の録音の数々が、虚心に聴き直され、再評価されることを強く願う。昨年7月に登場した「Decca全集第1集」(37枚組)で《メサイア》や《第九》、ヴェルディ《レクイエム》などがまとめられ、今回いよいよ彼女の本分であるベッリーニ、ドニゼッティをメインにしたオペラ全曲録音(1959~70年)が集成された。もちろんヴェルディ《リゴレット》《椿姫》も独自の歌唱が素晴らしく、一方《カルメン》《ファウスト》などフランス・オペラも意外性のヒットだった。完結篇「Vol.3:オペラ集1971~88年」(48枚組予定)も鶴首する。 (Y.F.)

サザーランド/Decca録音全集 Vol.2(オペラ集1959~70年)

〔ヘンデル:歌劇《アルチーナ》全曲(1959年録音)からドニゼッティ:歌劇《愛の妙薬》全曲(1970年7月録音)まで全22作品〕

ジョーン・サザーランド(S)マリリン・ホーン(Ms)ルチアーノ・パヴァロッティ(T)ガブリエル・バキエ(Br)他,リチャード・ボニング,ジョン・プリッチャード,トーマス・シッパース他

〈録音:1959年~70年〉

[Decca(S)4853432]海外盤49枚組

アルゲリッチのユニークな活動を展望

アルゲリッチがワーナー(旧EMI、テルデック、エラート、ワーナークラシックス)に録音したすべての音源を収録したBOXが登場した。内容は第1部と第2部に分かれており、第1部(CD1~24)はルガーノ・フェスティヴァルを除く録音がオリジナルカップリングで収録されいる。第2部(CD25~46)はルガーノ・フェスティヴァルの一連の録音の内、アルゲリッチが演奏しているものだけをピックアップして収めている。周知の通り、アルゲリッチはある時期からソロ活動を行わなくなってしまったので、ピアニストの録音集成としては異例なことに、協奏曲、室内楽、連弾、2台ピアノの録音が多数を占める形となっている。共演者は新旧多彩な顔ぶれで、それだけでも飽きさせないが、クラシック・ファンでも熱心に聴く人はそれほど多くないであろう、連弾や2台ピアノの作品にスポットが当たるという点でもアルゲリッチの活動はかけがえがない。後年の貴重なソロ録音としては、2016年のルガーノでのラヴェルの《夜のガスパール》(CD39)が収録されており、1978年のアムステルダム・コンセルトヘボウでのライヴ(CD3)との比較は大変興味深い。(M.K.)

マルタ・アルゲリッチ/ワーナークラシックス・エディション(EMI Classics、Teldec、Erato、Warner Classics録音全集)

マルタ・アルゲリッチ(p)他, 多数

〈録音:1965年~2020年〉

[Warner Classics(S,D)2173240888(46枚目,海外盤]

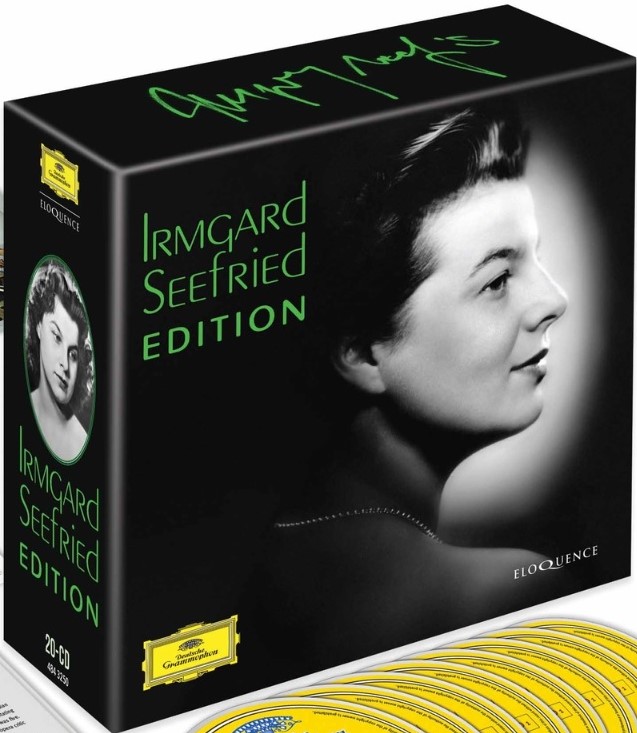

ドイツの名ソプラノ、イルムガルト・ゼーフリートの歌曲・オペラ名場面集が20枚組BOXに

「やっぱりドイツ・オペラやリートは、ドイツ人でないと」なんて言うと、音楽の国境・国籍が完全に溶けてしまった今、野暮というか時代錯誤なんだろうけれど、ゼーフリートの歌を聴くたび、そのドイツ語のニュアンスの豊かさ、涼やかな美しさに惚れぼれする。後の時代のスザンナ、パミーナであった例えばポップやドナートと彼女が決定的に違うのは、オペラや歌曲が、歌ではなく見事な語りになっていること。そんなことを思いながら、CD20枚分にも及ぶ、ゼーフリート三昧に浸る幸せ。聴き物は、今回初CD化となるヴェルバとの《女の愛と生涯》を含む歌曲集、ということになるが、もう一点、エバーハルト・ヴェヒター(Br)とのヴォルフ《スペイン歌曲集》を挙げる。ウィーンの大立者であったヴェヒターとこれだけ息の合ったゼーフリートが、やはりウィーンでも愛された歌手であったことを今さら納得する。もちろんフィッシャー=ディースカウとの同《イタリア歌曲集》も完璧の一言に尽きる。 (Y.F.)

イルムガルト・ゼーフリート・エディション

〔J.S.バッハ,ハイドン,モーツァルト,ベートーヴェン,シューベルト,シューマン,ブラームス,R.シュトラウス,ヴォルフ,ムソルグスキー,バルトーク,レスピーギ他の作品より〕

イルムガルト・ゼーフリート(S)エリック・ヴェルバ,ギュンター・ヴァイセンボルン(p)フェルディナント・ライトナー,オイゲン・ヨッフム,フェレンツ・フリッチャイ,イーゴリ・マルケヴィチ他(指揮)ヴォルフガング・シュナイダーハン(vn)他

〈録音:1957年~65年〉

[Decca(S)4843250]海外盤20枚組

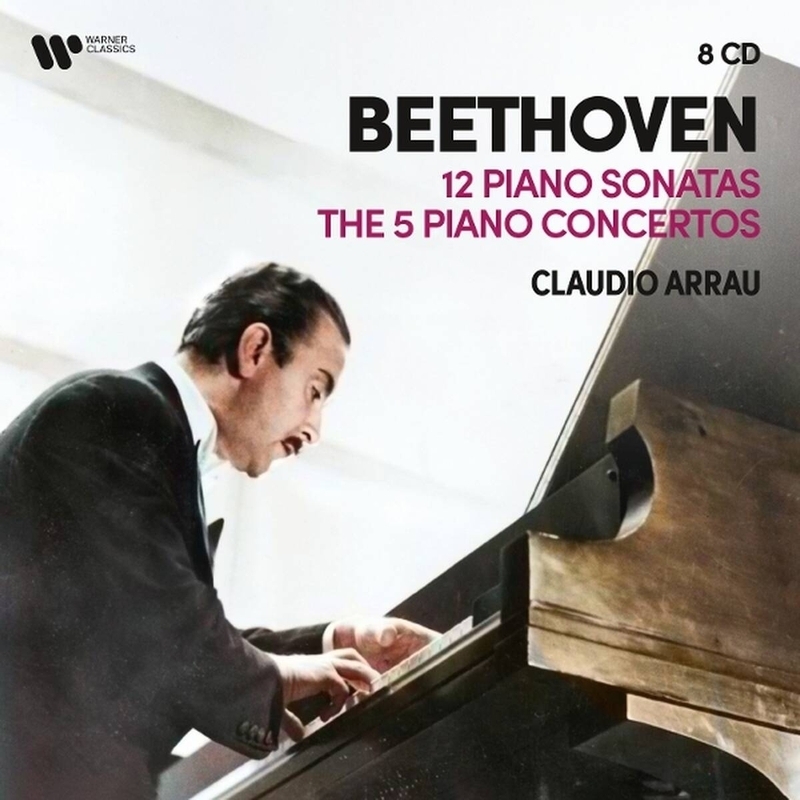

クラウディオ・アラウ最初のベートーヴェン/ピアノ協奏曲全集の8枚組BOX登場

旧『レコード芸術』で健筆をふるわれた故濱田滋郎先生がクラウディオ・アラウのご贔屓で、冒頭「あぁ、アラウの音だ」という書き出しの評が印象に残っているが、かく言う私も、数多いる名ピアニストの中で、最初の打鍵、1秒でどのピアニストか言い当てられるのは、アラウくらいかも。そのアラウの、3度(1955~58年/1964~65年/1984・87年)のベートーヴェン「ピアノ協奏曲全集」の最初のセッション録音がまとめて発売(2022年リマスター)となれば、もう即 “買い” だ。アラウ52~55歳という壮年期の録音で、バックがミラノ生まれのガリエラという意外性もまたいい。各協奏曲に併録されているピアノ・ソナタ(12曲)も、もちろん後のフィリップスの2度のソナタ全集(1回目1962~65年/2回目1984~90年録音;ただし第14、29番のみ未収録)とは全く趣きが違っていて、久しぶりにまとめて聴いてみると、今さらながらの発見も多い。 (Y.F.)

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲全集(第1番~第5番),ピアノ・ソナタ第7,14,18,21~24,26,28,30~32番,32の変奏曲

クラウディオ・アラウ(p)アルチェオ・ガリエラ指揮フィルハーモニアo.

〈録音:1947年~1960年〉

[Warner(M/S)2173248481]海外盤8枚組

17歳で打ち立てた、フレンチ・ピアニズムの孤峰

メシアン演奏の名ピアニストといえば、誰を思い浮かべるだろうか。私の場合はミシェル・ベロフだ。いまなら、コンセルヴァトワールでチョ・ソンジンを教えた方で有名かもしれない。彼は1967年の第1回メシアン国際ピアノ・コンクールで優勝し、翌68年には《時の終わりの四重奏曲》を録音して旧EMIデビューを果たした。50年生まれの彼が20歳になる前の話だ。初期のものはとくに、ティーンエイジャーの描く音世界に圧倒される。まったく正統的だけれど若々しく、鋭い。そんな彼は、今年2025年の5月で75歳になる。このBOXはそのセレブレーションとして企画され、旧EMIの全録音が収められた。最初は《時の終わり》、最後は右手を故障していた時期の「左手のための作品集」。若さと苦悩。その後、彼は再起して現在に至る。Disc42のボーナスディスクは未発表音源で、1969年のJ.S.バッハ《フランス風序曲》と78年のベートーヴェン《ピアノソナタ》第30番、第31番が初出となる。もちろん鋭い。(H.H.)

ミシェル・ベロフ/エラート録音全集

〔メシアン:世の終わりのための四重奏曲,幼子イエスに注ぐ20の眼差し,トゥーランガリラ交響曲,ドビュッシー:前奏曲集第1巻,同第2巻,ストラヴィンスキー:ピアノと管楽器のための協奏曲,他〕

ミシェル・ベロフ(p) エリック・グリュエンバーグ(vn) ジュルヴァーズ・ド・ペイエ(cl) ウィリアム・プリース(vc) 小澤征爾指揮パリo. 他

〈録音:1968年10月~1987年10月〉

[Erato(S)(D)2173241938(42枚組,海外盤)]

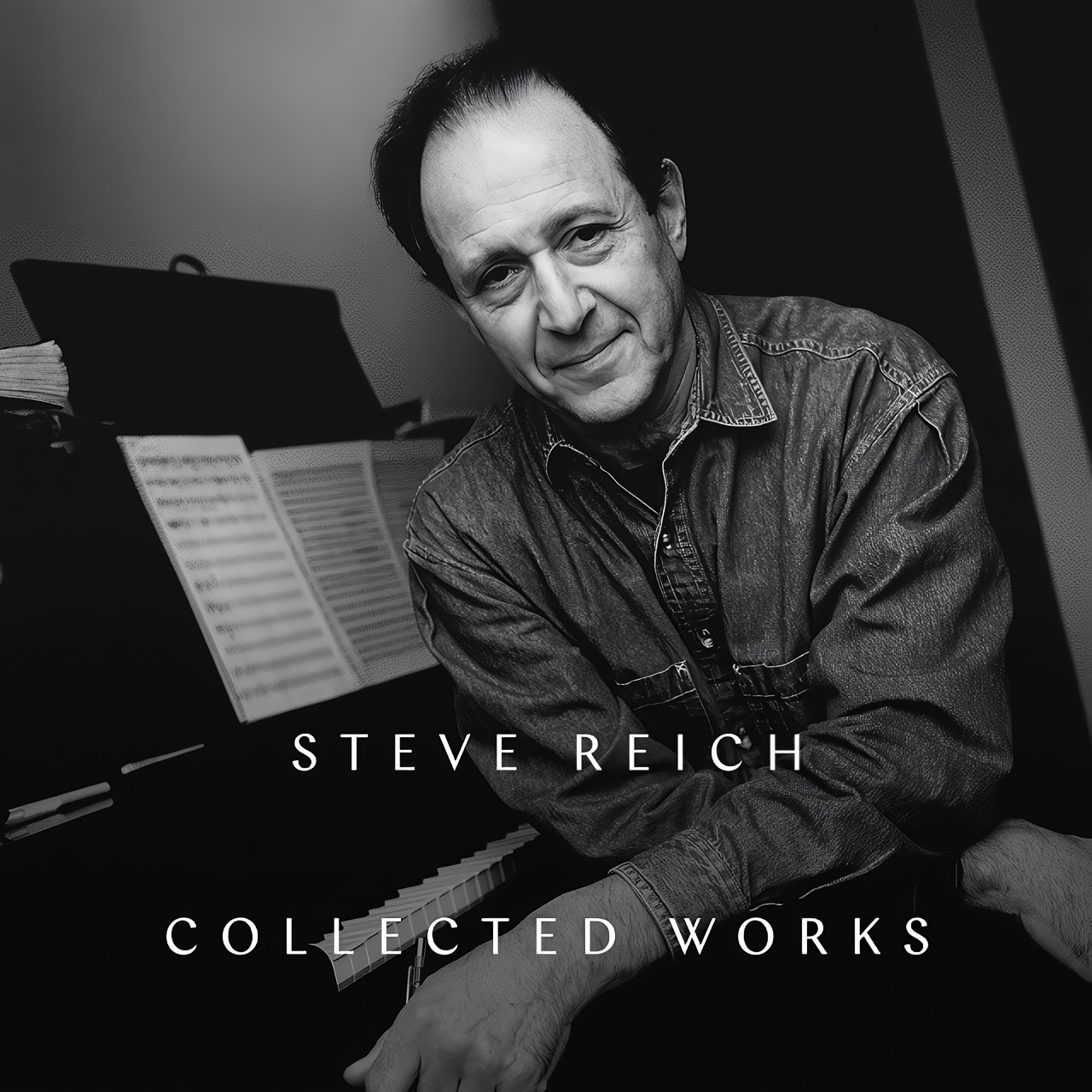

スティーヴ・ライヒの重要録音が集結

1985年に、スティーヴ・ライヒはノンサッチの専属アーティストとなった。すでに50歳になろうとしていた彼は《18人の音楽家のための音楽》《エレクトリック・カウンターポイント》……新作を含む自作品の網羅的な録音を始める。その影響力は計り知れない。きっとレーベルのボーダーレスなカラーも追い風になって、クラシックのフィールドだけでなくヒップホップやEDMにも、その血脈はのびていった。このBOXはレーベルへの録音全集+αで、他社のライセンス音源も含まれる。一部の作品は聴き比べが可能だ。このパッケージはライヒを初めて聴く人にはヘビーかもしれないが、少なくともおすすめはできる。音楽自体はいい意味でヘビーじゃない。すでに多くの盤を聴いたひとには、このBOXの価値は厚いブックレットへも移る。ここにはラッセル・ハーテンバーガー、ニコ・ミューリーのエッセイや、ティモ・アンドレスのリスニング・ガイド、各録音のプロダクション・クレジットなどがある。(H.H.)

スティーヴ・ライヒ/コレクテッド・ワークス

〔ピアノ・フェイズ,ドラミング,18人の音楽家のための音楽,砂漠の音楽,エレクトリック・カウンターポイント,歌劇《ザ・ケイヴ》,WTC 9/11,ジェイコブス・ラダー,他〕

スティーヴ・ライヒ・アンド・ミュージシャンズ 他

〈録音:1965年頃~2023年10月(一部L)〉

[Nonesuch(S)(D)7559790418(26枚組+DVD,海外盤)]

Text:編集部