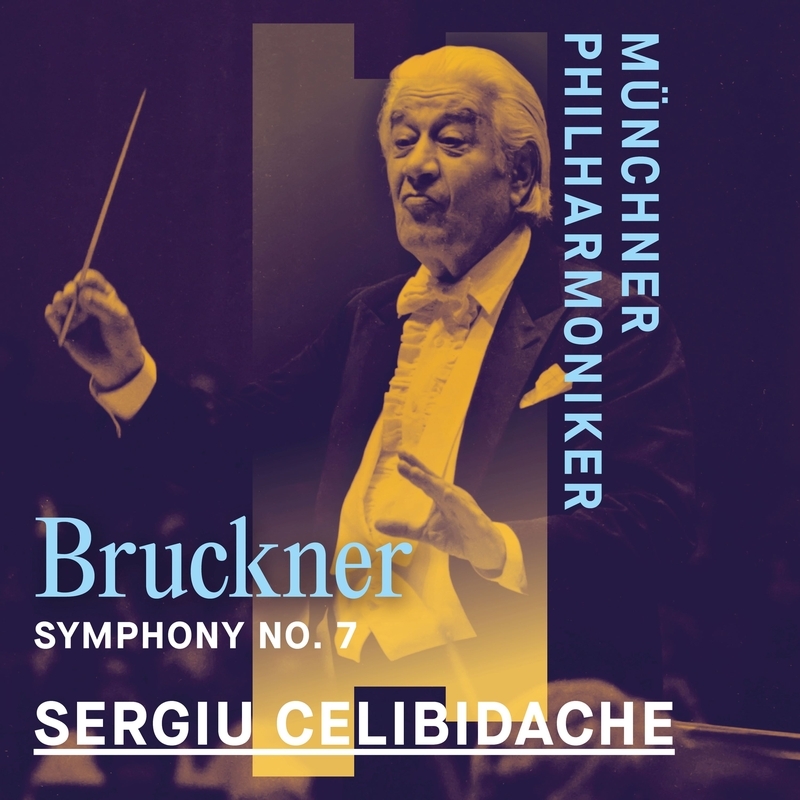

ブルックナー:交響曲第7番

〔ブルックナー:交響曲 第7番(ノヴァーク版)〕

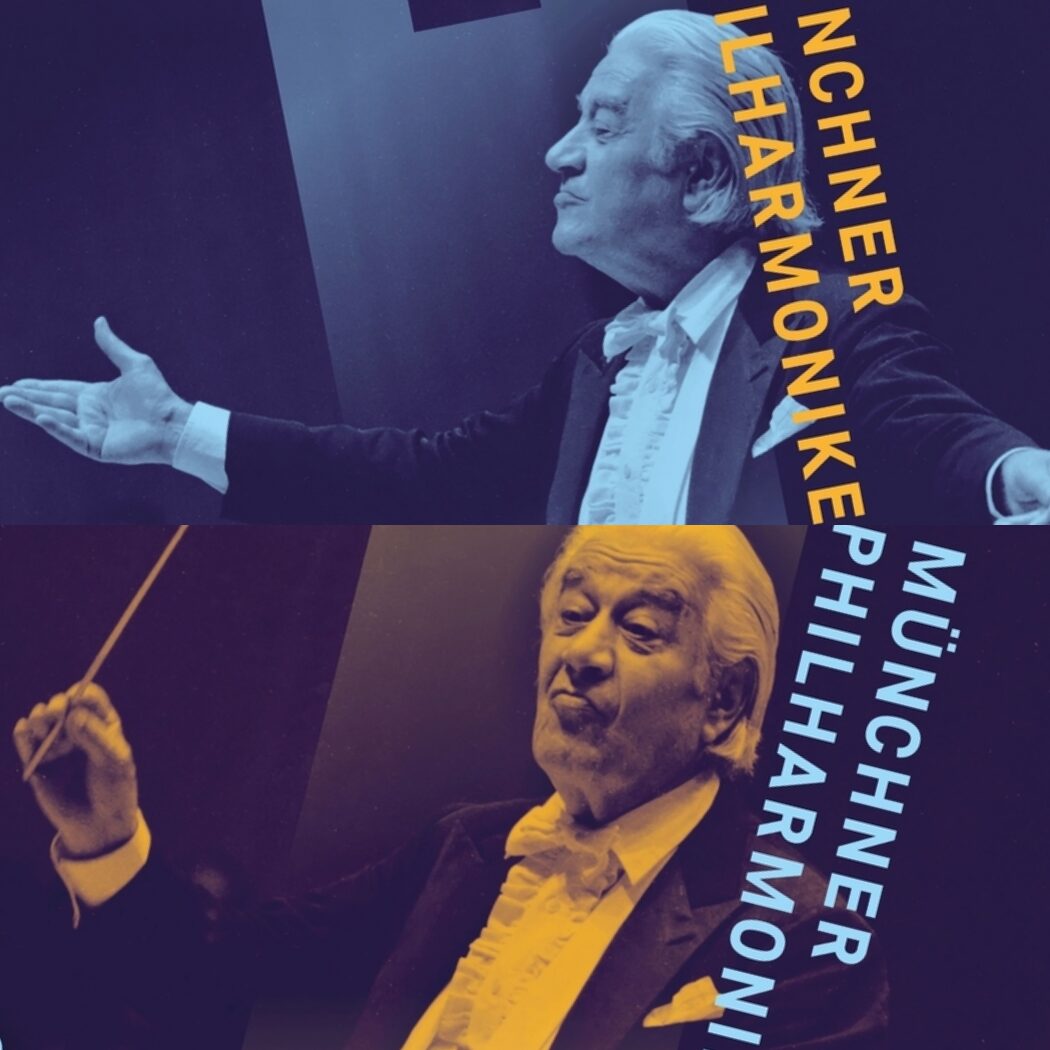

セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘンpo.

〈録音:1984年1月(L)〉

[ミュンヘン・フィル(S)WPCS13871]

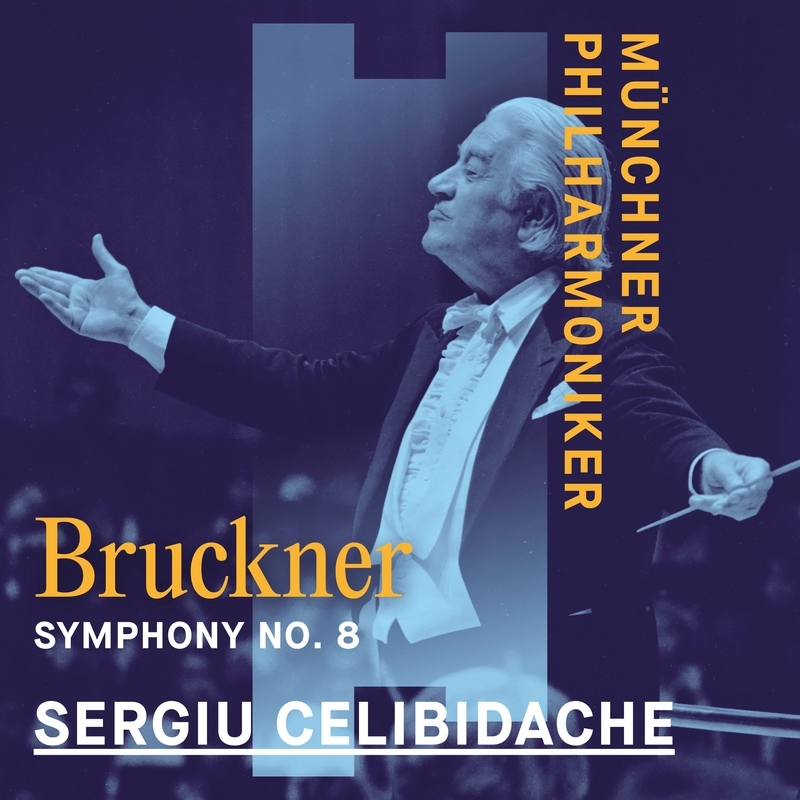

ブルックナー:交響曲第8番

〔ブルックナー:交響曲第8番(1890年ノヴァーク版)〕

セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘンpo.

〈録音:1985年4月(L)〉

[ミュンヘン・フィル(S)WPCS13872(2枚組)]

※2025年2月26日より発売開始予定

チェリがブルックナーを遅くしはじめたとき

1996年に亡くなったセルジュ・チェリビダッケとミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団によるブルックナーの交響曲第7、8番については、既にワーナーをはじめいくつかのレーベルからライヴ録音がリリースされている。それらが主に90年代以降の演奏記録であったのに対して、今回リリースされたものは第7番が1984年1月31日、第8番が翌85年4月4日の演奏で、従来行方不明になっていたマスターテープをアーカイヴより見つけ出し、SACDハイブリッドとしてディスク化したとのことである。

チェリビダッケのブルックナーには、71年から79年まで首席客演指揮者を務めていたシュトゥットガルト放送交響楽団との演奏が既にCD化も成されているけれども、77年に初来日した際の読売日本交響楽団との演奏会でブルックナーを採り上げていないことからも察せられる通り、70年代までの彼はこの作曲家を自身の中核的なレパートリーに置いていた訳ではなかった。彼がブルックナーをたびたび採り上げるようになったのは、80年代半ば以降のことである。彼が極端に遅いテンポを好むようになったのもこの頃からのことで、以後年を経るに従って彼の演奏はどんどんと遅くなっていくのだが、今回のふたつの演奏は、いわば晩年の戸口に立ったチェリビダッケの演奏スタイルを示す、貴重な記録である。

ドイツ・グラモフォンに残されたシュトゥットガルトでのライヴ録音は第7番に約65分、第8番に82分をかけていたけれども、これはいまだ常識的な範囲のうちだったと言っていいだろう。他方、今回のふたつのライヴ録音では一気にテンポが延びていて、演奏時間は第7番が約74分、第8番が約97分と、既にチェリビダッケ独特の世界に突入している。興味深いのは、テンポが遅くなりながらも間延びした印象を与えないことで、これは彼の演奏がどんなテンポをとっていても堅実で揺るぎないビートを保持できていたからに違いない。例えば第8番第3楽章を聴くと如実に感じられるのだが、彼は旋律の性格や歌い回しによって微細に拍を伸縮させたり、間合いを入れたりすることを注意深く避けているし、テンポ・ルバートや加速・減速の場面では個々の拍の比率をテンポの動きにぴったりと連動させていく。この点について彼ほどに拘りをみせる指揮者はおそらく他にいない。

もっとも、歌謡的な旋律の動きに合わせて拍が伸縮するのはごく常識的なことであって、それこそが旋律をよく歌わせることに繋がる。チェリビダッケの方法論では歌が窮屈になるばかりのはずだ。それを救っているのが、彼の好んだ極端に遅いテンポなのではあるまいか。堅く揺るぎないビート感と歌謡性との両立を考えた場合、テンポがここまでゆっくりだと、拍の伸縮に頼らずとも十分に旋律に歌を感じさせることができる。晩年の彼がみせた個性的なテンポ感についてはさまざまな解釈が成されるが、少なくともそのひとつの鍵はこのへんにありそうだ。

相場ひろ (フランス文学)

協力:ワーナーミュージック