≫特捜プロジェクト・アニバーサリー作曲家の他の記事はこちらから

桐朋学園大学准教授。同大学附属子供のための音楽教室鎌倉・横浜教室および富士教室室長。専門はW.A.モーツァルトを中心とした18世紀後半の西洋音楽史。『読売新聞』にてCD評、演奏会評を担当する。旧『レコード芸術』には1994年から執筆。

***

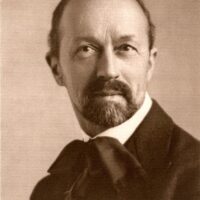

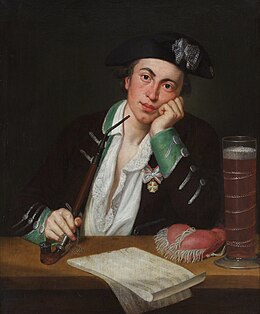

ヨゼフ・マルティン・クラウス(1756~92)は、彼の没後200年、1992年くらいを境に知名度が一気に上がった。なんといっても、コンチェルト・ケルンが優れた演奏で主要な交響曲を紹介する2点の音盤を発表したことが、いわば起爆剤になったと言えるだろう。あれから15年近くが経過した。現在ではあのナクソスが交響曲全集を出し、また他のジャンルの作品の音盤化もかなり進んだ。今年はこれまたナクソスからドイツ語の歌曲集が発売されたのも個人的にはうれしいニュースだった。もちろん、クラウス研究の進展がこうした展開を後押しした側面もある。とくにアメリカのクラウス研究者ベルティル・ヴァン・ボーアは作品目録を出版するだけでなく、多くの作品のエディションを公刊している。近年になって突然クラヴィーアの作品集が次々に録音されるようになったのも、ヴァン・ボーアのエディションが現れたことが大いに作用したのではないだろうか。

実は生誕200 年の1956年にもブライトコップ・ウント・ヘルテル社から弦楽四重奏曲を中心に、演奏に供しやすい(つまりパート譜の)エディションがかなり出版されたのだが、少なくとも音盤に関するかぎりはあまり省みられないでいた。ところが近年のブームのおかげでおそらくブライトコップ版を活用した弦楽四重奏曲の複数の録音も現れたのだった。そして、生誕250年を記念する今年はいよいよ作品選集の出版も始まる。音楽史研究という狭い業界の中だけでは、昨今の急激なクラウス復興はなかったに違いない。やはり、音楽は演奏され、聴かれ、評価されなければ意味がないということであろう。クラウスを愛好する人間としては、非常にうれしい現象である。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。