秋にじっくり聴きたい作曲家と言えば、もちろんマーラー! 「レコード芸術ONLINE」創刊1周年記念特別企画「芸術の秋、マーラーの秋」では、マーラーに関するさまざまなテーマについて、ディスクとともに紹介していきます。

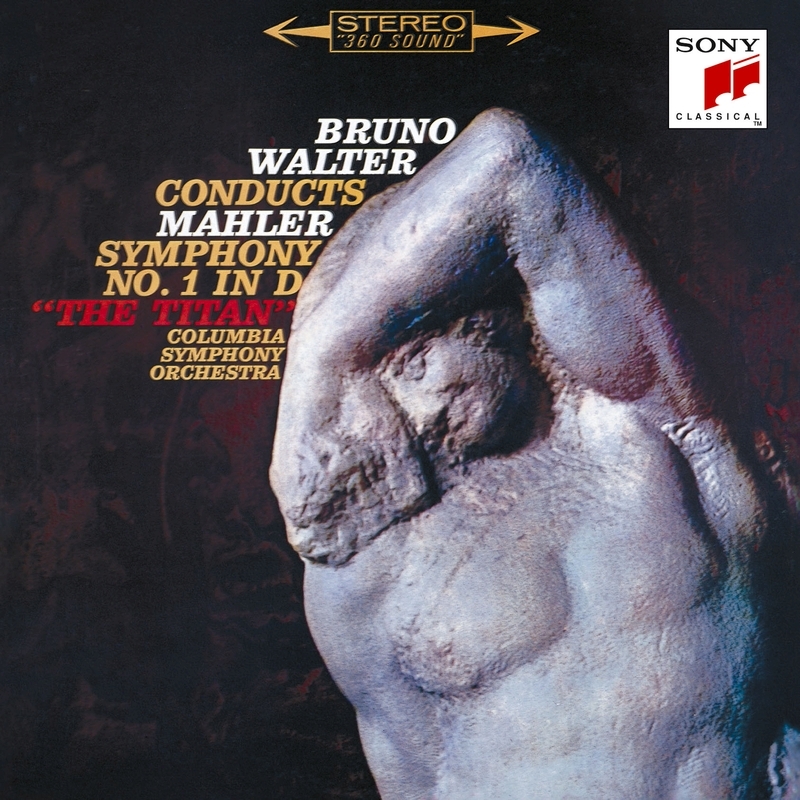

ここでは、バーンスタイン以前にマーラーの紹介に情熱を注いだ7人の指揮者について、その代表的録音とともに相場ひろさんがガイドします。

選・文:相場 ひろ(フランス文学)

マーラーの音楽は死後

忘れ去られていたわけではない

グスタフ・マーラー(Gustav Mahler 1860~1911)の音楽をめぐる世界的なブームは1960年、生誕100周年を記念してウィーンとニューヨークで開催されたふたつのマーラー・フェスティヴァルを契機とすると言われる。こんにちのような隆盛を引き起こしたのがこれらの出来事であったことは否定しないが、それ以前に彼の音楽が忘れ去られていたわけではけっしてない。マーラー自身が言ったとされる「やがて私の時代が来る」という言葉は、彼の音楽が生前も、そして死後も長らく不遇をかこったことを予言するものとして解釈されるけれども、少なくともナチス・ドイツが台頭してドイツ・オーストリアの政権を掌握するまで、マーラーの交響曲や歌曲は同時代の先端の音楽のひとつとして、独墺圏でも頻繁に演奏されていた。1918年冬には、さまざまな指揮者の競演によって初の交響曲全曲ツィクルスがウィーンで行なわれたし、1920年にはウィレム・メンゲルベルクが中心となってアムステルダムでマーラー・フェスティヴァルが開かれて交響曲全曲が演奏された。かの大指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーも、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団などを指揮して1912年から32年までの間に第1~4番の交響曲や《大地の歌》などを手がけており、マーラーの音楽が多くの人々に受け容れられていたことが察せられよう。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。