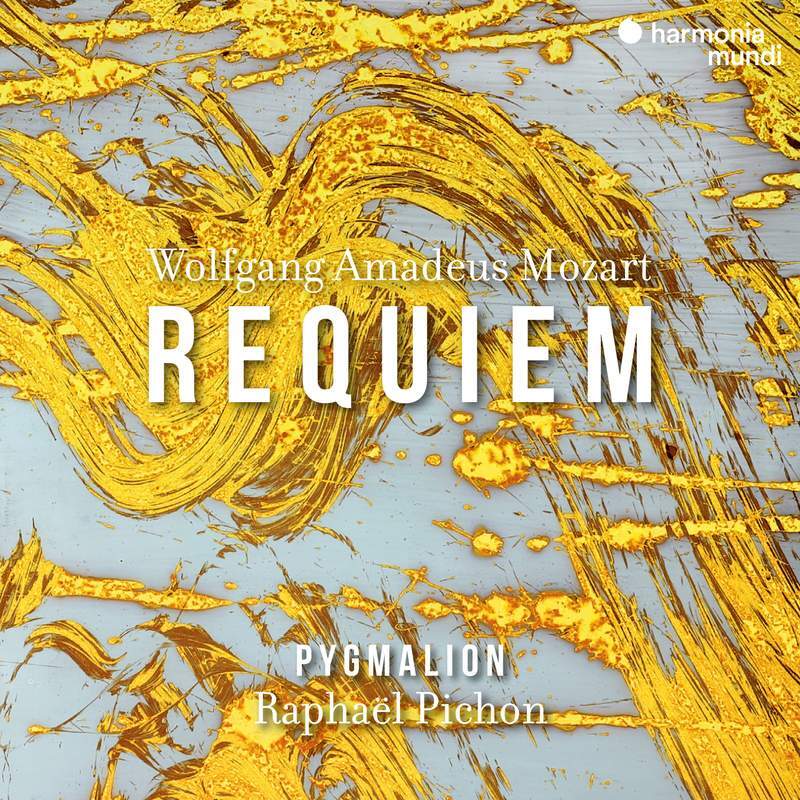

モーツァルト:レクイエムK.626,ミゼレーレK.90,K.228(515b),K.122,K.393/2,K.Anh.110,K.343/1

ラファエル・ピション指揮ピグマリオン,イン・ファン(S)ベス・テイラー(A)ローレンス・キルスビー(T)アレックス・ローゼン(Bs)他

〈録音:2023年9月〉

[Harmonia Mundi(D)HMM902729](海外盤)

バロックへの別れの挨拶?

モーツァルトの詩劇「レクイエム」の誕生

おや? どこかで誰かが笑っているぞ。厳粛な儀式なのに。もっともこれは儀式でなく劇だ。劇的なんてところにとどまらず、モーツァルトの《レクイエム》を詩劇にしている。ピションとピグマリオンは新しい領域に足を踏み入れた。

まず天使が導く天国への案内が示される。ボーイ・ソプラノの歌う聖歌「イン・パラディスム」がこの「レクイエム劇」の、いわば枠組みということになる。演奏されるのはジュスマイア版なのだが、合間にモーツァルトの歌曲が挿入されたりするので安心して聴くわけにはいかない。

一番びっくりするのは「ラクリモーサ」だろう。あれ?何が起こったのだろう? 最後にアーメンと歌われる、というよりつぶやかれるのは、途切れたところまでのモーツァルトのスケッチだ。いろいろ読み解くのは可能だ。でも途切れた断片がそのまま聴こえるのを体感するだけでも新鮮な驚きが味わえる。

それでもこの《レクイエム》の価値は演奏自体にある。「アーメン」にしたって、そこに至るまでの「ラクリモーサ」の密やかな演奏にぎりぎりまで息をひそめたからこそ、新鮮な体験ができるのだ。

バロック演奏の最先端を走っているピションとピグマリオンは、新しい試みをするだけでなく、演奏の充実でも絶好調だ。叫ばないフォルテも、消え入りそうで鮮やかなピアニッシモも、すべてが表情を持っている。刻々と変わるその表情は、まさにモーツァルトのためのもの。歌手ではソプラノのイン・ファンが光っている。声の光沢でも表現の輝かしさでも。

さてこれはどんな詩劇なのか? 本人の解説もあるけれど、それより物語を勝手に聴き取るほうが面白い。例えば、バロックの町に生まれ、バロックの都で死んだモーツァルトの別れの挨拶、というように。笑っているのはきっと、本当の空よりも青い空が描かれた天井の縁に腰かけた、ラッパを手にした小さなスタッコの天使だ。

堀内 修 (音楽評論)

協力:キングインターナショナル