今年2025年は、ドイツの名バリトン、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(1925.5.28~2012.5.18)[文中、DFDと略記]の生誕100周年アニバーサリー。ドイツ・リートをメインに、オペラ、宗教曲にも膨大な録音を遺した彼の、いずれも第一級の芸術品を、季節に合わせたテーマに沿って、吉田真氏(ドイツ文学・音楽評論)のナビゲートで毎週紹介しています。今年も我々にとって忘れてはならない大切な日を迎えました。終戦80年となるこの日、ブリテン《戦争レクイエム》(=バリトン独唱がDFDのために書かれている)と、ショスタコーヴィチがそのブリテンに献呈した交響曲第14番《死者の歌》を、詳細なレコーディング経緯も含め取り上げます。

自身の従軍経験での辛酸を胸の奥底に秘めつつ……

文=吉田 真

DFDは第二次世界大戦後に歌手としてのキャリアをスタートさせたが、1943年、18歳のときにドイツ国防軍に召集され、およそ2年間の従軍経験がある。終戦後はイタリアでアメリカ軍の捕虜となり、進駐軍のためにポピュラーソングを歌わされる日々を過ごし、2年後の1947年にようやく釈放された。この戦争体験についてDFD自身は多くを語ってはいないが、彼の人生において消し去ることの出来ない大きなトラウマとなっていたことは想像に難くない。DFDが演奏に参加した同時代の楽曲のうち、戦争をテーマとした作品にはブリテンの《戦争レクイエム》とショスタコーヴィチの交響曲第14番《死者の歌》がある。

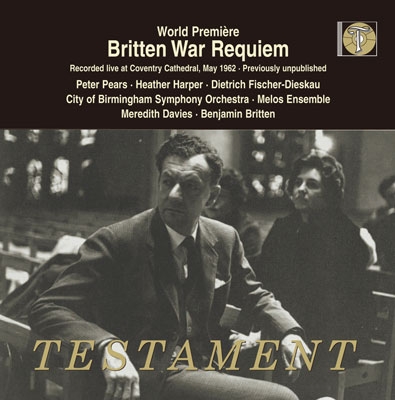

《戦争レクイエム》は1962年5月30日、英国のコヴェントリー市において、ドイツ軍の空襲で倒壊した大聖堂再建の献堂式で初演された。この作品はラテン語によるレクイエムに、第一次世界大戦中に25歳で戦死した英国人ウィルフレッド・オーウェンによる英語の反戦詩を挿入するという特殊な形態をとっている。ブリテンは3人の独唱者に、ソ連のソプラノ歌手ガリーナ・ヴィシネフスカヤ、英国のテノール歌手ピーター・ピアーズ、(西)ドイツのバリトン歌手DFDを念頭において作曲を進めており、初演でもこの3人が歌うはずだったが、ヴィシネフスカヤだけは世界初演に参加できなかった。その理由についてはヴィシネフスカヤ本人やDFDの証言も含めて諸説あるが、英国と西ドイツが和解するような式典に対して冷戦時代のソ連当局が妨害しようとした可能性が高い。

デッカのプロデューサー、ジョン・カルショーはブリテンから《戦争レクイエム》のスコアを上演前に見せられ、これが傑作であることを確信して早速レコーディング計画を立てる。費用面からは初演のライヴ録音が有利だったが、指揮者2名で大小のオーケストラを別々に担当するなど、複雑な大編成のため、録音は初演の翌年1963年、ブリテン単独の指揮によるロンドンでのスタジオ録音となり、これにはヴィシネフスカヤも含めた独唱者3名も参加できた。(カルショーは密かにリハーサル時の音声を収録して、そのレコードをブリテンに記念品としてプレゼントしたが、意に反して作曲者はこの隠し録音を不快に思ったらしい。しかし現在では貴重なドキュメントとして一部のCDにボーナストラックとして付加されている)。

この曲ではソプラノだけはレクイエムの独唱者だが、テノールとバリトンは、兵士役としてオーウェンの詩の朗唱を受け持つ。二重唱の掛け合いもあるピアーズとDFDは作曲者の期待どおり理想的な独唱者で、DFDはその後、何度も世界各地でこの曲の独唱者を務めた。その中には、カラヤン指揮ベルリン・フィル(64年)、ハイティンク指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管(64年)、ケルテス指揮バイエルン放送響(64年ウィーン)、DFDが翻訳にも関わったドイツ語版によるサヴァリッシュ指揮バイエルン国立管(73年)、サヴァリッシュ指揮NHK交響楽団(79年)も含まれる。

なお、ブリテン生誕100年の2013年に、コヴェントリーでの世界初演ライヴ録音がTestamentからCD化された。指揮はブリテンがメロス・アンサンブルを担当、メレディス・デイヴィスがバーミンガム市交響楽団を担当している。前述のとおりヴィシネフスカヤは出演できなかったが、代役を務めた英国人歌手ヘザー・ハーパーはDFD、ピアーズと同等に各方面から賞賛された。実際このライヴ録音を聴いても、スタジオ録音のヴィシネフスカヤよりも、はるかに美しい声で歌っているのがわかる。録音はモノラルだし、演奏には当盤解説書にも指摘されている事故があるが、DFDの歌唱の迫力はスタジオ録音を上回っていると思う。

ブリテンは1963年に、ショスタコーヴィチに《戦争レクイエム》のスコアとレコードを贈ったが、それに刺激を受けたショスタコーヴィチは1969年に作曲した交響曲第14番をブリテンに献呈している。ブリテンは1970年にオールドバラ音楽祭でこの曲を指揮して(国外初演だったという)それに応じた。ショスタコーヴィチの交響曲第14番は《死者の歌》とも呼ばれるように「死」をテーマとした4人の詩人の詩に作曲したものである。「交響曲」とされてはいるものの、ツェムリンスキーの《叙情交響曲》やマーラーの《大地の歌》と同様、声楽を中心としたカンタータのような作品であり、特にこのショスタコーヴィチの曲は、弦楽合奏と打楽器のみの小編成なので、彼の15曲の交響曲の中では異彩を放っている。

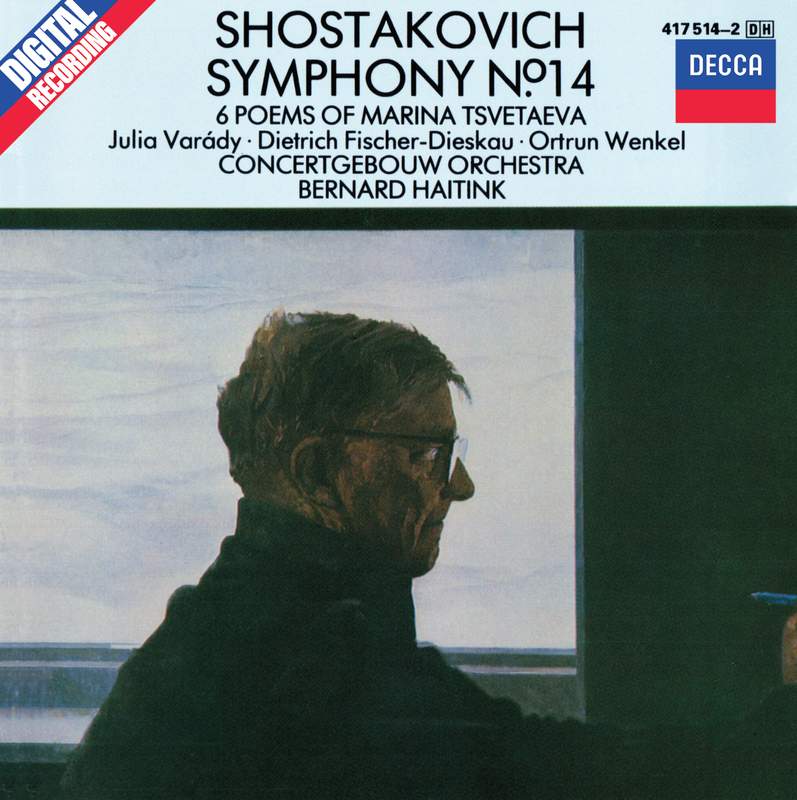

歌詞はロシアのヴィリゲリム・キュヘルベケルの作品だけでなく、スペインのガルシア・ロルカ、フランスのギヨーム・アポリネール、ドイツのライナー・マリーア・リルケの作品でもロシア語訳が採用されたが、その後すべて原語の歌詞による改訂版が作られた(ただし第3楽章のアポリネール《ローレライ》だけはドイツ語)。DFDがバス独唱で夫人のソプラノ歌手ユリア・ヴァラディと共に参加したのは、この原語版によるハイティンク指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管の録音(1980年デッカ)である。DFDは《戦争レクイエム》でもハイティンクと共演した経験があったが、歌唱技術に優れ、なおかつスペイン語、フランス語、ロシア語、ドイツ語の歌詞を歌い分ける知名度の高い歌手となれば、DFD夫妻しか選択の余地はなかったものと思われる。

DFDとユリア・ヴァラディは1982年にミュンヘンでサヴァリッシュ指揮の演奏にも参加している。また88年にガリー・ベルティーニ指揮ケルン放送響の演奏会でDFDが歌ったライヴ録音(これも原語版)がCD化されているが、DFDは依然として巧みな歌唱ではあるものの、声の衰えは隠せず、ソプラノのテレサ・ケイヒルは音程が不安定な箇所もあり、この録音の価値はもっぱらベルティーニの緊張感に満ちた解釈にあると言えそうだ。

最後に、DFDとショスタコーヴィチでは、もう1曲忘れることの出来ない作品がある。それは《ミケランジェロの詩による組曲》というロシア語訳の歌曲集で、彼は1987年にアリベルト・ライマンのピアノ伴奏でスタジオ録音したばかりか、彼の最後のリサイタルとなった1992年シュトゥットガルトでの演奏会でこの歌曲集を歌ったのである。実はブリテンにも《ミケランジェロの7つのソネット》という作品があり、ショスタコーヴィチはこの11曲からなる歌曲集を「組曲」と名付けてオーケストラ伴奏版も作成したことから、同じく11楽章からなる交響曲第14番と対になる作品を意識していた可能性がある。おそらくDFDもそのような経緯からこの歌曲集に関心を持ったのではないだろうか。ライマンとの録音ではDFDの共感に溢れた見事な歌唱を聴くことができる。

本文冒頭のメイン写真は、1963年ブリテン自身の指揮でスタジオ録音された《戦争レクイエム》(1963年度第1回レコード・アカデミー賞大賞受賞盤)現行のSACDハイブリッド盤[デッカ(D)UCGD9102]にはボーナストラックとして、ブリテンとメンバーやスタッフとの会話も含む約50分のリハーサル風景(モノラル音源)が付されている。①:1963年5月の《戦争レクイエム》世界初演ライヴ[Testament(M)SBT1490]。➁:1980年録音ハイティンク指揮コンセルトヘボウ管によるショスタコーヴィチ「交響曲第14番」[Decca]。③:ベルティーニ指揮ケルン放送響によるショスタコーヴィチ「交響曲第14番」1988年ライヴ[アルトゥス(D)ALT162]④:1987年録音ショスタコーヴィチ《ミケランジェロの詩による組曲》アリベルト・ライマン共演[ワーナークラシックス DFDリート&歌曲 HMV, Electrola, Teldec & Erato録音全集に所収(ディスク65)]。なお掲載写真のディスクには現在入手困難なものも含まれます。 (編集部)

慶應義塾大学大学院文学研究科独文学専攻博士課程単位取得。明治学院大学教授、慶應義塾大学講師、日本大学芸術学部講師。専門はドイツ文学、特にワーグナー研究。著書『作曲家・人と作品ワーグナー』(音楽之友社)、『バイロイト祝祭の黄金時代』(アルファベータブックス)、共訳書『ワーグナー王朝』(音楽之友社)、監訳書『ヒトラーとバイロイト音楽祭』(アルファベータ)など。他に音楽雑誌、オペラの公演プログラム等への寄稿多数。