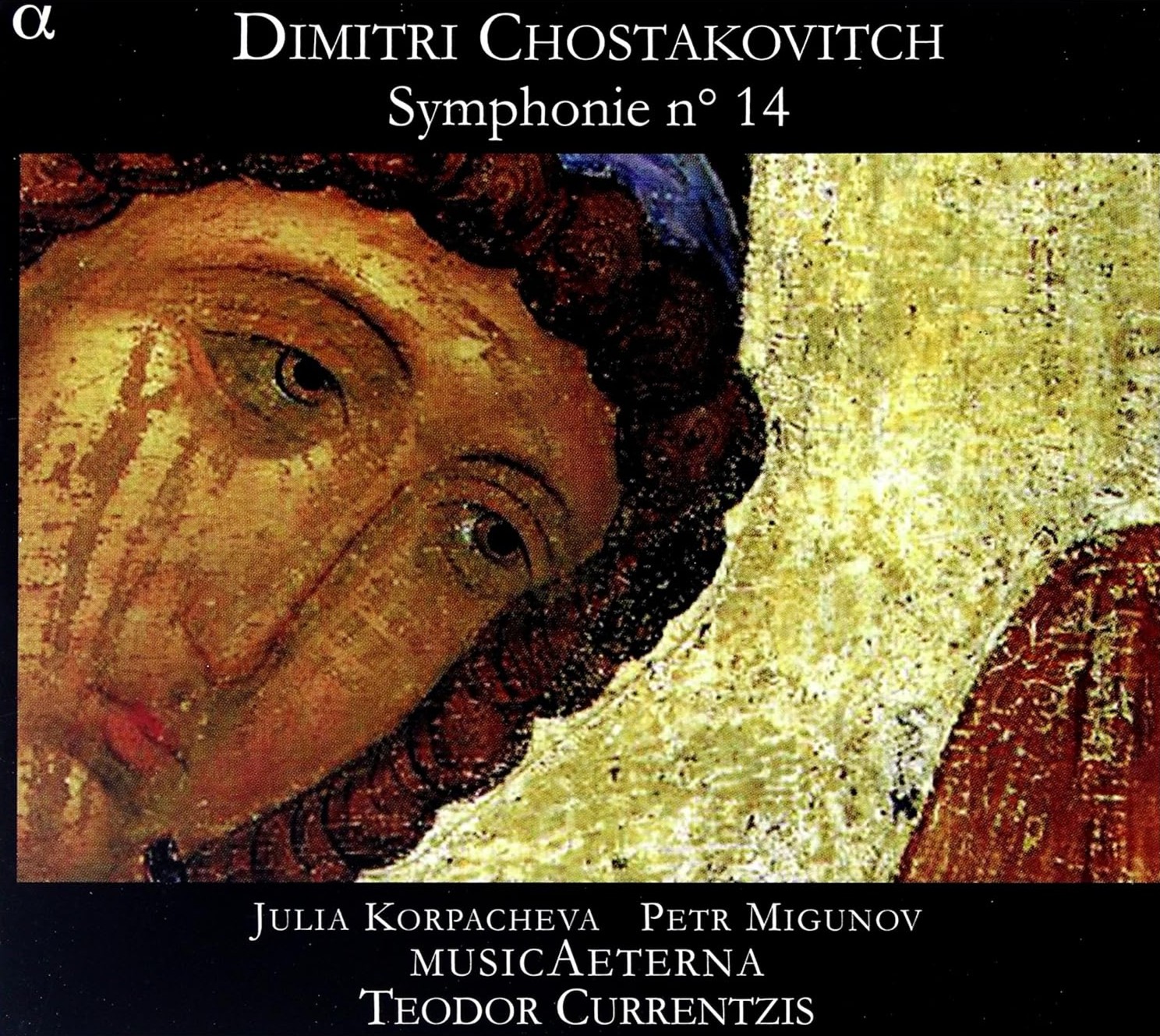

今年2025年はドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906~1975)没後50年です。レコード芸術ONLINEでは、あらためてその音楽にふれるガイドを作るべく、この20世紀を代表する作曲家に関する企画「ショスタコーヴィチがアツい」を展開しています。

今回は、ショスタコーヴィチの最晩年に着目。交響曲第14番や《ミケランジェロの詩による組曲》などに込められた、作曲家の心髄とは? 山本明尚さんのガイドで紐解きます。

Select & Text=山本明尚(音楽学)

病魔と死神のいる仕事場

最晩年のショスタコーヴィチは、慢性的な体調不良に苦しめられていた。右手はうまく動かず、循環器系も次第に限界を訴えるようになった。この体調不良は、彼の音楽活動の枠を徐々に狭めていくこととなる。

たとえば、59歳だった1966年5月28日に歌曲《雑誌『クロコダイル』のテクストによる5つのロマンス》作品121をネステレンコ独唱、自身の伴奏で初演したのちに襲われた心筋梗塞の発作は、ショスタコーヴィチに二ヶ月間の入院を強いることとなった。そして、結果的にこれが1920年代から映画館のアルバイトとして、ショパン・コンクールにも出場したピアニストとして、自作自演を積極的に行う作曲家として長年ピアノを弾き続けた彼の、最後の公の場での演奏となった。

創作活動はもちろん活発に行われていたが、このときの心臓の病は宿痾となり、彼を苦しめることになる。よく言われることだが、最晩年のショスタコーヴィチの創作には、はっきりと死の影が感じられる。その背景には、徐々にではあるが確実に悪化していく自身の体調があったと言えるだろう。不安・悲しみ・追想・別れ・枯れ・達観、そしてある種の「やりきったぞ」という達成感……このような独特の雰囲気の、彼の音楽の響きは、一風変わった味わいを帯びるようになる。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。