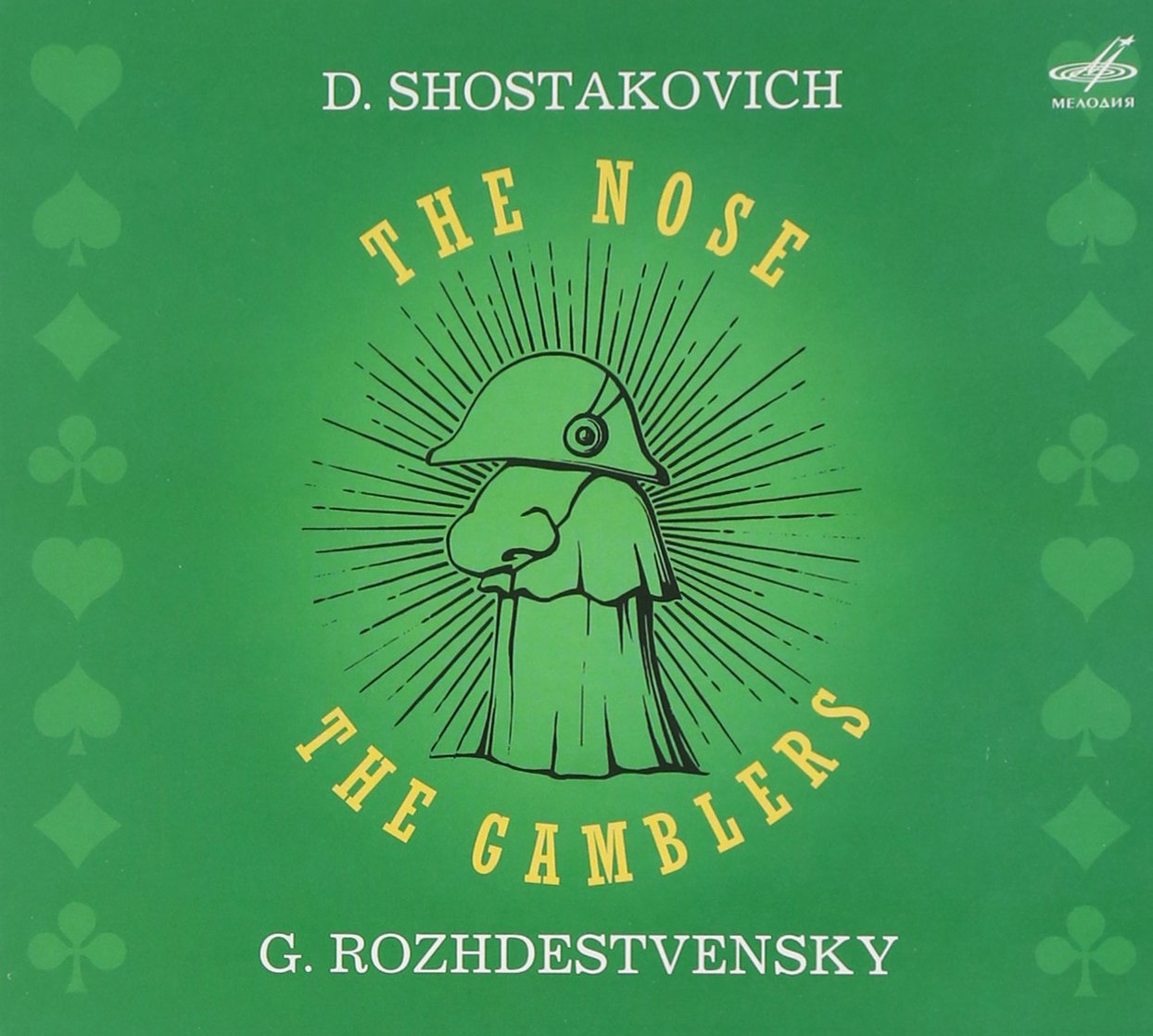

今年2025年はドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906~1975)没後50年です。レコード芸術ONLINEでは、あらためてその音楽にふれるガイドを作るべく、この20世紀を代表する作曲家に関する企画「ショスタコーヴィチがアツい」を展開していきます。

ショスタコーヴィチの名曲・名盤はもちろんアツいですが、あまり知られていない初期作品とその録音群もアツい! かれが大作曲家と呼ばれる以前、とはいえとても興味深い音楽世界を、19世紀後半~20世紀初頭のロシア音楽史がご専門の、山本明尚さんのガイドで紐解きます。

Select & Text=山本明尚(音楽学)

「20世紀最大級」作曲家への助走

近年、初期のショスタコーヴィチがアツい。というのも、初期の彼の足取り——まさしく一挙手一投足をたどる研究書『ショスタコーヴィチの生涯と創作の年代記』の、1903年から1930年までを収めた第一巻(DSCH出版社、2016年)をはじめとする本格的な研究書が刊行されたからである。

これらを一通り読んでみると、当時の彼の生活がいかに波乱に満ち、多面的だったかがよくわかる。11歳でロシア革命を迎えた少年。院長グラズノフ一推しの天才としてレニングラード音楽院に入学し、彼の名を冠した奨学金をもらうという栄光。15歳のときに父を亡くし、困窮した家計を支えるために始めた映画館での多忙な伴奏アルバイト(給料問題で映画館と揉めたりもしている)。レニングラードとモスクワでの、同年代や年長の才能あふれる音楽家たちとの交流。結核のため、たびたび郊外のサナトリウムでの療養生活を送る。

このような時期、こまっしゃくれた少年期から青年にさしかかり、もしかしたら音楽で食べていけるかもしれないという希望を抱いたレニングラード音楽院での学習期から卒業後初期に書かれた作品には、ショスタコーヴィチについての固定観念を破るような、興味深い曲も少なくない。あなたが知っているショスタコーヴィチは、どんな姿だろうか? 苦しみの末に生まれた重厚な作風だろうか、それともすべてを笑い飛ばすような洒脱な一面だろうか? だとすれば、ここで紹介する曲を是非聴いて、新鮮な響きに心躍らせてみてほしい。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。