音楽評論家・舩木篤也氏の連載「プレルーディウム」。

プレルーディウム(Präludium)は、ドイツ語で「前奏曲」の意味。毎回あるディスク(音源)を端緒として、ときに音楽の枠を超えて自由に思索を巡らせる、毎月1日更新の注目連載です。

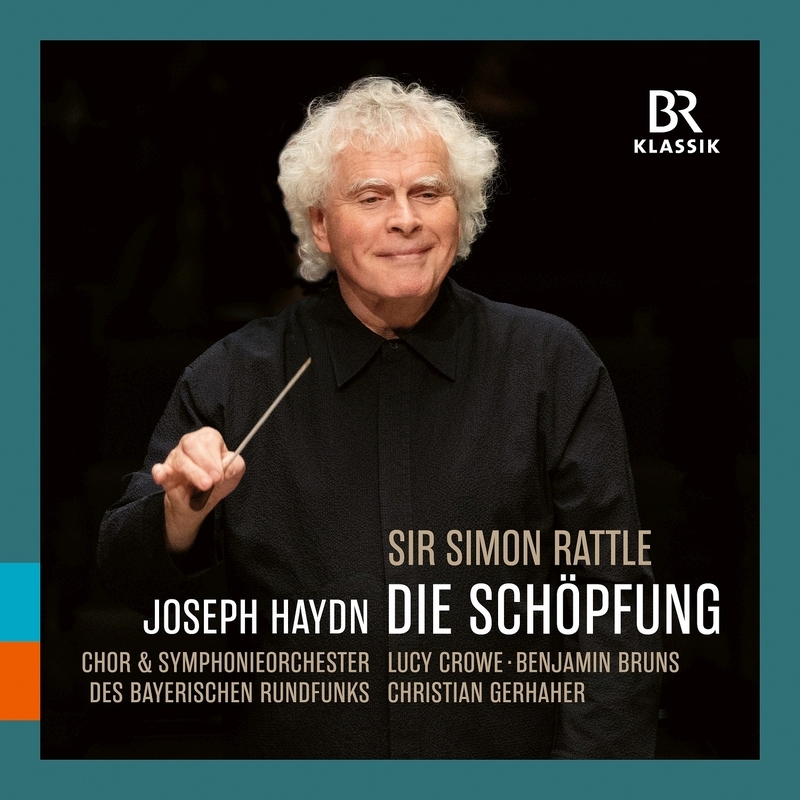

第5回は、ラトルがバイエルン放送響の首席指揮者に就任した際に演奏された《天地創造》のライヴ盤が登場します。

ハイドン:オラトリオ《天地創造》(ドイツ語歌唱)

サイモン・ラトル指揮バイエルン放送so,バイエルン放送cho,ルーシー・クロウ(S)ベンヤミン・ブルンス(T)クリスティアン・ゲルハーヘル(Br)

〈録音:2023年9月(L)〉

[ナクソス(D)NYCX10510](2枚組)

※2025年2月14日より発売開始予定

キャンセルカルチャー

NHKの「大河ドラマ」とつき合うのは、根気が要ることもあって、私の場合、長く敬遠してきた。だが、2025年は、江戸中期の出版人、蔦屋重三郎を主人公にしたものだという。興味をそそる題材ではないか。どれどれと、今年はその「べらぼう」なるものを見ることにした。

蔦重といえば、吉原である。正月明けの第1回は、いわゆる「花魁道中」の艶やかさもたっぷり見せていたが、いっぽうで、格下遊女たちの飢え、病苦、死、そして、その亡き骸がボロきれ同然に扱われる非情さも映し出していた。吉原の光と影。その両極を知る若き蔦重が、義憤に駆られて奔走する──まずはそんな筋書であった。

「なるほど、そうきたか」と思ったのも、私だけではないだろう。

昨年の春、東京藝術大学大学美術館で『大吉原展』という大がかりな企画展があった。集客面で大成功した半面、その宣伝の仕方、展示の仕方が不適切だといって、ほうぼうから批判が寄せられたのは記憶に新しい。社会学者、上野千鶴子の弁はこうだ。「出てくるのは遊女の姿ばかり、というのは視線の主が男だからだ。表の顔の裏にある、遊女の暮らしの実態は描かれない。(中略)これではまるで隠蔽と粉飾の展示だ」(ちづこのブログ No. 163「大吉原展に見る『光と闇』」より)。

「実態」とは、言うまでもなく、女性たちの過酷な性労働のことであり、それによる人権侵害を指す。大河ドラマ『べらぼう』は、この伝でいくと、「私どもはここで光を描きますが、闇のことも忘れてはいません」と、早々に言明した格好になろう。

*

NHKは正しくやったと思う。あの『大吉原展』への批判を念頭に置いてのものか、それは知らない。またあれらの批判がどれだけ当を得たものかも、正確なところは分からない。私は藝大の展覧会場まで行くには行ったが、長蛇の列にひるんで踵を返してしまったから。それでも『べらぼう』の描き方を良いと感じるのは、それだけ自分も、この時代にあって「不適切」に敏感になっているからだろう。そしてその感度は、「不適切」が性、すなわちセックスやジェンダーをめぐるものである場合に、とりわけ高くなる。それは音楽においても同じだ。たとえば、音楽がこんな箇所に差しかかるとき。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。