2027年には、作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)の没後200年を迎えます。現在もさまざまな録音プロジェクトが進行していると考えられますが、レコード芸術ONLINEでは過去の「アニヴァーサリー・イヤー」にどのような出来事があったのかを振り返ります。生誕200年(1970年)と没後150年(1977年)を迎えた1970年代は、戦前からの伝統を受け継ぐ巨匠たちと、新時代を担う若手演奏家が入り交じり、協奏曲や室内楽の録音が競うように行なわれました。さらに、演奏機会の少ない作品までもが、驚くほど豪華な顔ぶれによって録音されたのは、まさにアニヴァーサリー・イヤーならではの出来事でした。

Select & Text=芳岡正樹(音楽評論)

新旧3世代が織りなす百花繚乱の70年代

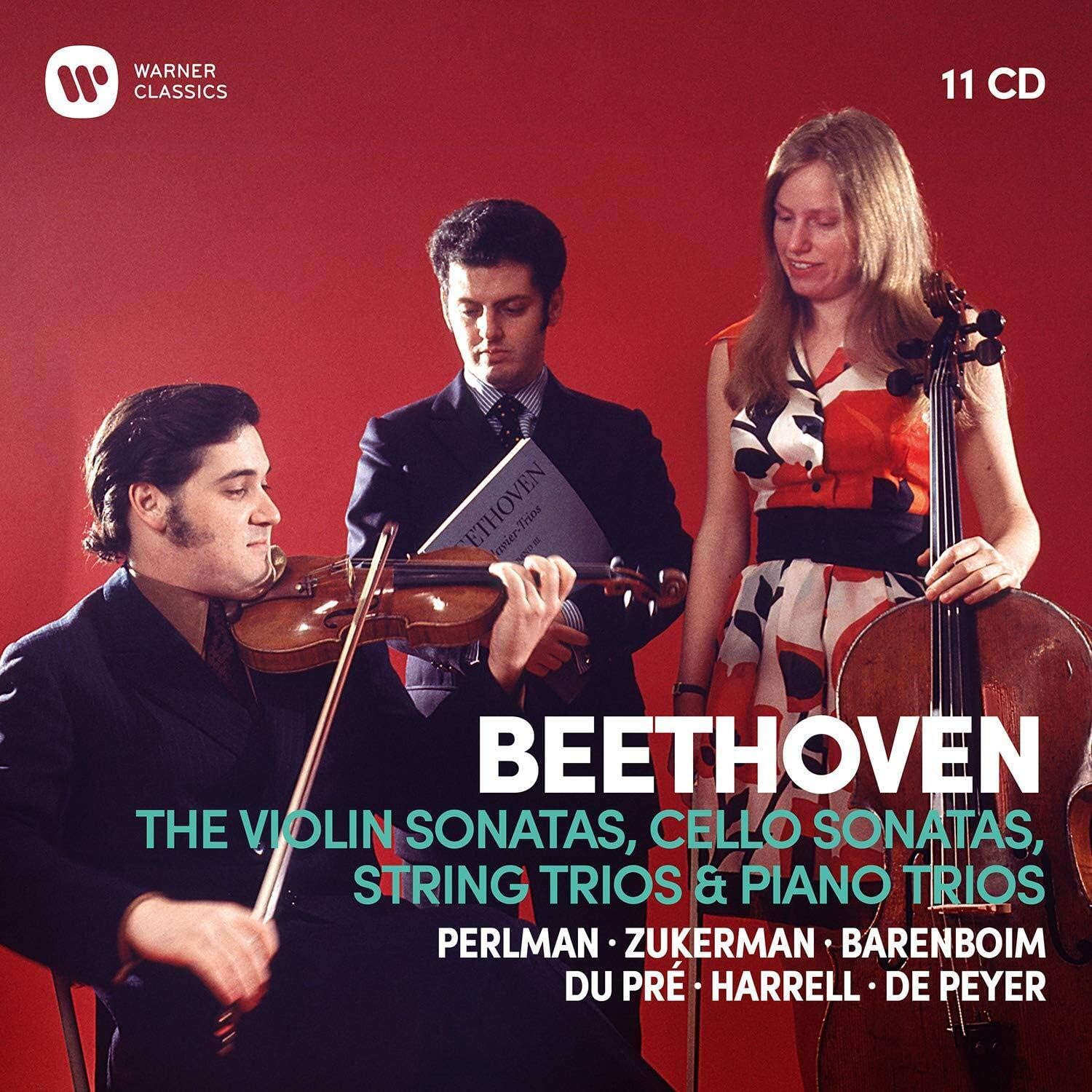

2つのベートーヴェン・イヤーはアナログ・ステレオ録音の黄金期にあたり、演奏家も①二つの世界大戦を経験した巨匠たち、②両大戦間に教育を受けた働き盛りの世代、そして③戦後派の若手奏者たちが、それぞれの時代様式と個人様式を反映して百花繚乱の趣を呈していた。また、時代考証演奏はまだベートーヴェンに及んでおらず、同じモダン楽器&モダン奏法の土俵の上で、純粋にベートーヴェン解釈で勝負していたことも特筆されるだろう。ここでは2つのベートーヴェン・イヤーに生まれた協奏曲と室内楽曲の名盤を、ジャンル別、年代順にご紹介したい。

ピアノ協奏曲全集

名盤揃い踏み。70年代のレガシー

ピアノ協奏曲は6つの名盤が揃い、壮観だ。

③と①の世代を超えた「年の差」共演で当初から話題を呼んだ。クレンペラーの遅いテンポによる雄大なバックに乗って、バレンボイムが過度な感情移入は避けながら、繊細な強弱や緻密なニュアンスを響かせ、壮麗で感興に満ちた演奏を示している。

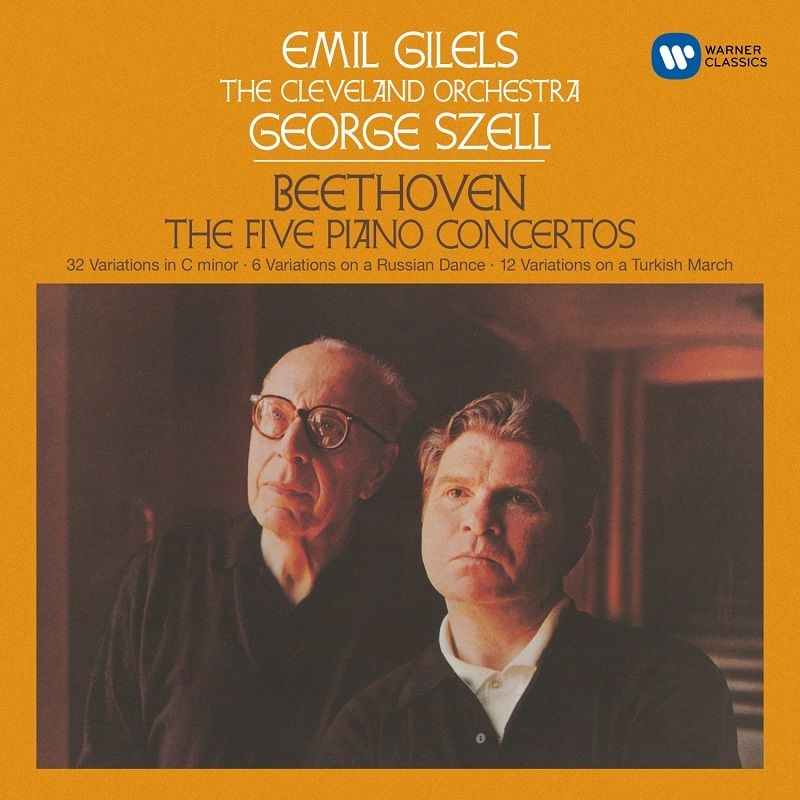

②と①の世代の共演。こちらも指揮者主導で、セル晩年の古典的な造形と透明な響きによる構築性と澄み切った境地が印象的。ギレリスは若い頃の技巧的輝きはそのままに、セルと同様の造形の明晰さと詩情を示しており、その一体感が際立っている。

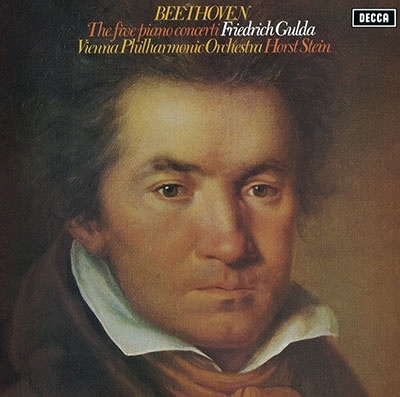

②の同世代共演で、音楽的なバックボーンもオケを含めて共通している。グルダは曲想を徹底的に描き抜いてゆくが、やりすぎは無く、シュタインの指揮もウィーン・フィルの味わい深い響きを生かして実に彫りが深い。伝統美と革新が融合した名演だ。

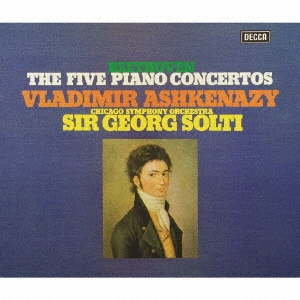

アシュケナージ(p)ショルティ指揮シカゴso〈71-72〉

[デッカ(S)UCGD9079~81(廃盤)]SACDシングルレイヤー

③と②の世代の共演。二人とも祖国を離れて西側で活路を見出して成功を収めたことで共通している。伝統に根差したグルダ&シュタインとは対照的で、高い技術と音楽性を背景に、不特定多数の聴衆に認められるニュートラルな表現に行き着いたのも当然の帰結と言えそうだ。

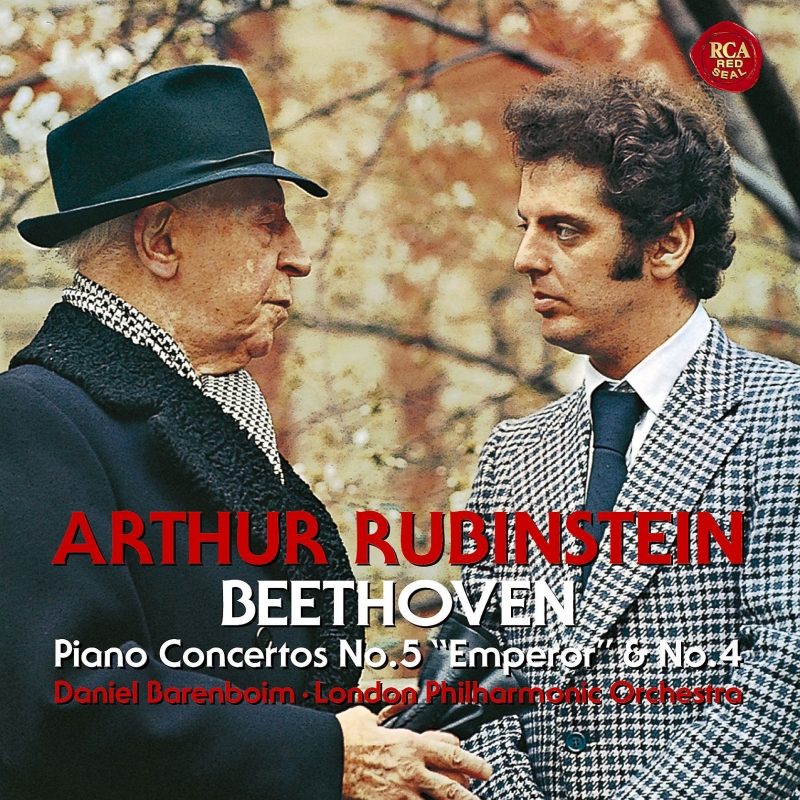

バレンボイム&クレンペラーとソリストと指揮者の関係を逆にした①と③の世代共演。ルービンシュタイン晩年の堂々たる威容を示した記念碑的名演で、バレンボイムもクレンペラーとの共演経験を生かした巨匠的な落ち着き、深い呼吸で応じている。

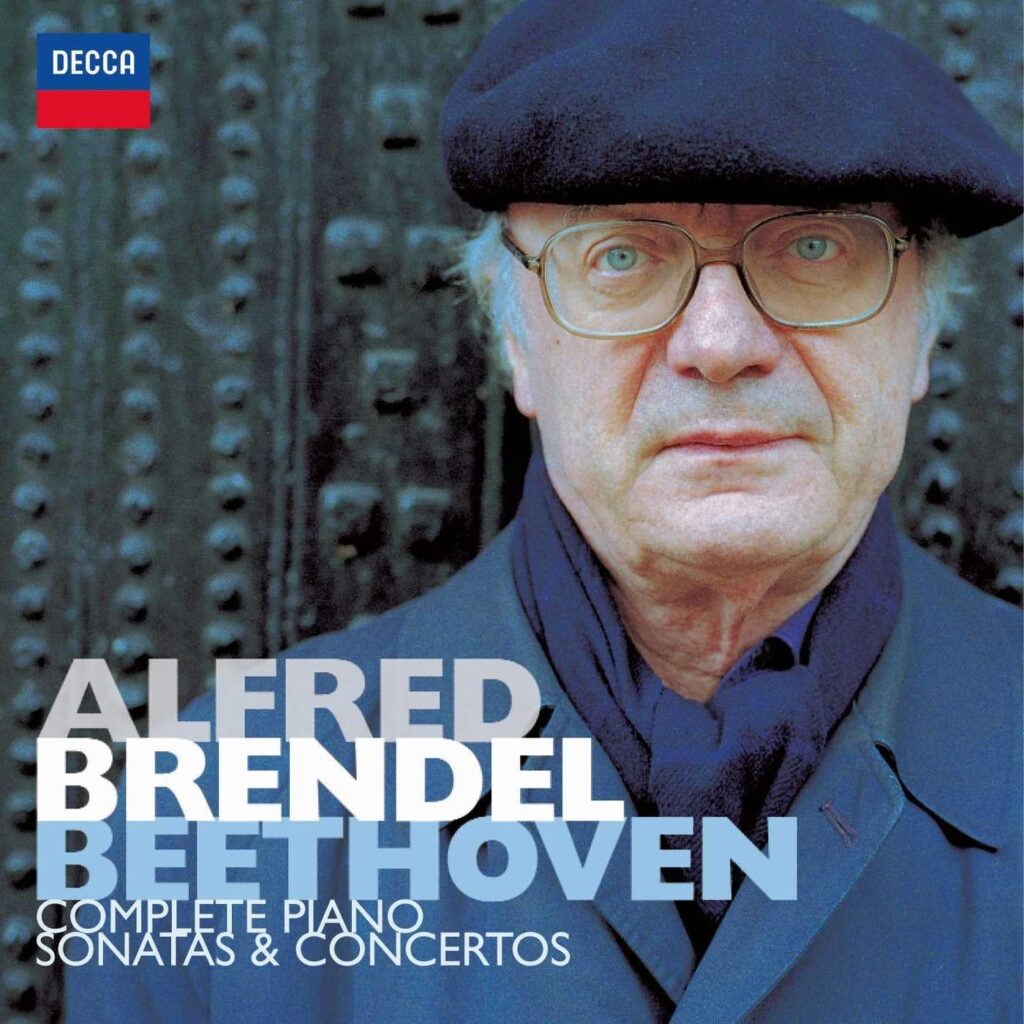

ブレンデル(p)ハイティンク指揮ロンドンpo〈75-77〉

[Decca(S)4782607(12枚組:海外盤:廃盤)]

②の世代共演で、この時期は二人ともロンドンに拠点をもっていて、新古典主義的なスタイルでも共通していた。ブレンデルは表情のメリハリや繊細なデリカシーに特徴があり、ハイティンクもソリストに寄り添い、渋く、充実した響きで応じている。

ヴァイオリン協奏曲

意外にも“不作”。その中で生まれた最高の名演

ヴァイオリン協奏曲は逆に名盤に恵まれたとは言えない状況だ。新古典主義的な時代様式によりヴァイオリン本来の「歌う要素」が抑制されたことが要因であろう。

スーク(vn)ボールト指揮ニュー・フィルハーモニアo〈71〉

[EMI(S)TOCE1222(廃盤)]

②と①の世代共演。スークな瑞々しい感受性にあふれた音色で、丁寧に音符を追ってゆくが、前世代のような個性味に欠けるところがある。ニキシュの時代を知る巨匠ボールトの指揮は、遅いテンポ、柔らかな響き、優美な表情が大変美しい。

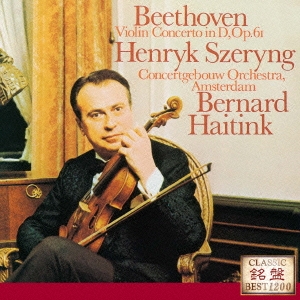

②の世代共演で、時代を代表する名盤だ。上記した時代精神の制約の中で、最もつややかな音色と最も高度なテクニックを駆使し、最も美しいイントネーションを描くことができたのがシェリングで、ハイティンクの充実した指揮とオケの厚みも最高だ。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。